Frau Leopold, es gibt nicht viele Menschen, die sich so lange und so intensiv mit Claudio Monteverdi beschäftigt haben wie Sie. Wenn Sie nur einen Aspekt dieser ausserordentlichen Künstlerpersönlichkeit, mit der die Geschichte der Oper beginnt, hervorheben dürften, welcher wäre das? Was macht Monteverdi aus?

Er ist ein Solitär. Im 16. Jahrhundert sind die meisten Musiker aus Musikerfamilien oder dem Kontext der Kirche hervorgegangen. Monteverdi aber hat keinen biografischen Hintergrund dieser Art. Er stammt aus einer Chirurgenfamilie und ist offensichtlich einfach durch Begabung aufgefallen. Er war nie in einem Kirchenchor, hatte Privatunterricht und war deshalb von musikalischer Tradition unbelastet. Der Herzog Vincenzo Gonzaga von Mantua hat sein kompositorisches Potenzial erkannt. Monteverdi war 23 Jahre alt, als er 1590 an den Hof von Mantua kam. Er war dort eigentlich als Instrumentalist, als Violaspieler, angestellt. Der Herzog hat ihm aber die Gelegenheit gegeben, sich als Komponist mit der Madrigalkunst auseinanderzusetzen.

Welche Fähigkeit hatte Monteverdi, die andere Komponisten seiner Zeit nicht hatten?

Er war in der Lage, sich in die innersten Empfindungen einer Figur hineinzudenken und diese Musik werden zu lassen. Schon als Madrigalkomponist hat er die Texte, die er vertonte, im Hinblick auf Atmosphäre und die Emotionen der auftretenden Charaktere gedeutet. Das war für die damalige Zeit etwas völlig Neues und ohne Vorbild. Monteverdi hat sich mit seinen Madrigalen bis zur Uraufführung von L’Orfeo 1607 selbst beigebracht, wie man das, was den Menschen im Inneren bewegt, durch Musik lebendig werden lassen kann. Die ersten Opern in Florenz um 1600 waren ja der Versuch, die Musik dem Wort konsequent unterzuordnen und so etwas wie ein gesungenes Sprechen zu erfinden. Die Musik sollte nur noch eine dienende Rolle haben, so beschreiben es die Florentiner. Aber Monteverdi hielt das nicht für den richtigen Weg. Er wollte die Musik in dieser Neuentwicklung trotzdem zu ihrem Recht kommen lassen und differenziert in seinem Orfeo, wo die Worte Präferenz haben sollen und wo Musik mit emotionalem Ausdruck, mit Virtuosität und instrumentalem Farbenreichtum hingehört. Damit beginnt im Grunde die Unterscheidung von Rezitativ und Arie. Ich behaupte, dass das zarte Pflänzchen Oper, das in Florenz entstanden war, sofort wieder abgestorben wäre, hätte Monteverdi nicht L’Orfeo geschrieben. Es ist nicht die erste Oper der Musikgeschichte, aber es ist die erste, die diese Gattung zukunftsfähig gemacht hat. Ohne Referenz. Das kam aus ihm heraus.

War Monteverdi ein Umstürzler, ein Revolutionär?

Nein. Er hat die Regeln seiner Zeit beherrscht und nie ihre Abschaffung gefordert. Im Gegenteil, er brauchte das traditionelle Regelwerk, um seine Überschreitungen als solche erkennbar zumachen. Wenn eine Figur ausser sich gerät, hat er sich auch in der Musik über die Ordnung hinweggesetzt und dem Aussersichsein durch Regelbruch im Tonsatz Ausdruck verliehen. Er attackiert die kompositorische Lehre nicht von aussen, sondern überschreitet und erneuert sie von innen.

Basieren seine Erfindungen auf Intuition oder sind sie ein konsequentes Zu-Ende-Denken der neuen musikdramatischen Herausforderungen, mit denen er sich konfrontiert sah?

Es ist bei ihm immer beides: Seine Musik offenbart eine perfekte Kombination aus spontaner Emotionalität und Durchdachtheit, aus sinnlicher Hingabe und kompositorischem Kalkül. Das findet man in dieser Form bei keinem anderen Komponisten der damaligen Zeit. Es gibt bei ihm keinen einzigen Ton, der nicht ganz bewusst gesetzt wäre. Das fasziniert mich bis heute. Ich bilde mir ein, inzwischen fast jede Note von Monteverdi zu kennen und trotzdem passiert es mir immer noch, dass ich ein Stück hervorhole und plötzlich verstehe, warum er eine Note genau an dieser einen Stelle untergebracht hat. Das geht mir nur bei ganz wenigen Komponisten so.

Können Sie ein Beispiel geben für Monteverdis musikdramatisches Gespür?

Er setzt Klangfarben sehr bewusst ein. Sie wirken auf den ersten Blick wie Nuancen, sind aber von grosser Bedeutung, etwa im berühmtesten Moment der Orfeo-Handlung: Orfeo dreht sich auf dem Weg aus der Unterwelt nach Euridice um, obwohl es ihm streng verboten ist. Er sieht sie an mit seiner ganzen Liebe und Sehnsucht – und sie muss zurück ins Totenreich. An dieser Stelle schreibt Monteverdi die Instrumentation präzise vor. Der Weg zum Tageslicht und das Zweifeln von Orfeo, ob sie auch wirklich hinter ihm ist, werden vom Cembalo begleitet. In dem Moment aber, in dem Orfeo sich umdreht und Euridice erblickt, soll ein Organo di legno erklingen. Monteverdi will hier den liegenden Klang der Orgel haben. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Für einen Augenblick wird musikalisch der Eindruck von Ewigkeit erzeugt. Der Anblick Euridices ist für Orfeo ein kurzer Moment der Erfüllung und des grössten Glücks. Aber dann bricht ihr Auge, und Orfeo singt «Ma qual eclissi, ohime, v’oscura» (Doch welches Dunkel umgibt Euch plötzlich). Das Cembalo setzt wieder ein. Monteverdi schafft mit einer einzigen instrumentalen Farbe Theatralität. Es ist ein kleines Detail, aber mit dem Denken, das dahinter steht, hat Monteverdi die Zukunft der musikdramatischen Form möglich gemacht.

Weil man bei L’Orfeo an der Wiege der Kunstform Oper steht, will man natürlich genau wissen, wie die äusseren Umstände der Uraufführung 1607 in Mantua waren. Wie und in welchem Rahmen wurde die Oper gespielt?

Was den genauen Ort der Aufführung angeht, weiss man heute mehr als noch vor zwanzig Jahren. Man ging ja lange davon aus, dass L’Orfeo am Hof der Gonzaga im repräsentativen Spiegelsaal aufgeführt wurde, aber das war nicht so. Die lokalen Musikwissenschaftler in Mantua haben intensiv recherchiert und mit Hilfe einer Beschreibung herausgefunden, dass die Uraufführung wohl in den Gemächern der Schwester des Herzogs, der Herzoginwitwe von Ferrara, in sehr kleinen Räumlichkeiten stattgefunden hat. Der Raum war vielleicht 100 Quadratmeter gross, mehr nicht. In ihm mussten die Sänger und das Orchester unterkommen. Platz für eine grosse Hofgesellschaft blieb da nicht. Es waren also sehr beengte Verhältnisse. Die Raumaufteilung, wie man sie jetzt kennt, legt nahe, dass möglicherweise in einem Raum gespielt und von einem anderen Raum aus zugehört wurde, dass man also gleichsam nur um die Ecke schauend etwas sehen konnte. So ganz genau weiss man das aber nicht.

Waren Sie einmal an dem Ort?

Ja. Aber der Anblick gibt keine Vorstellung mehr vom Zustand zur Zeit der Uraufführung. Der Palast wurde 1630 im Zuge des Erbfolgekriegs beim Sacco di Mantova zerstört, geplündert und regelrecht geschleift und hinterher immer wieder umgebaut.

Die Uraufführung von L’Orfeo war also keine grosse, repräsentative Veranstaltung?

Nein. Der Festanlass fand am Tag zuvor statt. Es war eine akademische Aufführung. Der Herzog und ein enger Kreis aus hohen Hofbeamten und Adeligen war anwesend, und sie waren nicht als Repräsentanten der höfischen Gesellschaft da, sondern als Kenner. Im Rahmen einer Akademie traten Herzog und Herzogin nicht als Herrscherpaar auf, dem man zu huldigen hatte, sondern man begegnete sich auf Augenhöhe. Die Akademien waren in dieser Hinsicht wie eine soziale Utopie, in der Hierarchien vorübergehend keine Rolle spielten.

Fand die Aufführung ohne Bühne und Kulissen statt?

Davon ist auszugehen, alleine wegen der engen Platzverhältnisse.

Monteverdi hat die Szene ausschliesslich musikalisch mit Singstimmen und Instrumenten vor dem inneren Auge der anwesenden Menschen entstehen lassen?

So könnte man sagen. Er verwendet schnarrende Zinken für die Unterwelt, Harfen für den Himmel, weitere Blasinstrumente für die Hirtenszenen – und Violinen, wenn Orpheus singt. Eigentlich ist ja die gezupfte Leier das Instrument, mit dem Orpheus in Verbindung gebracht wird. Zu Monteverdis Zeit war es in Italien aber ein Streichinstrument. Das geht auf das Parnass-Fresko von Raffael im Vatikan zurück, wo Apollo mit einer Lyra dargestellt ist, und diese Lyra war für Raphael die Lira da Braccio, die gestrichen wird.

Wie bedeutend war der kleine Hof von Mantua zu Monteverdis Zeit?

Er war ein kulturelles Zentrum mit grosser Ausstrahlung, vor allem im Hinblick auf Musik und Literatur. Mantua war auch ein religiös liberaler Ort. Es gab da beispielsweise auch eine kulturell bedeutsame, vom Herzog geförderte jüdische Gemeinde, was für die damaligen Verhältnisse ziemlich erstaunlich ist.

Warum hat der Herzog von Mantua L’Orfeo nur im kleinen Kreis aufführen lassen und mit seinem hochbegabten Komponisten nicht prachtvoll repräsentiert?

Monteverdi war sehr wohl für Repräsentation zuständig. Er musste andauernd irgendwelche Instrumentalmusiken und Ballette für Feste und Turnierspiele schreiben. Darüber beklagte er sich immer wieder in seinen Briefen. Nur kennen wir von diesen Musiken heute keine Note mehr. Der Nachwelt sind nur die Werke erhalten, die er in Druck gegeben hat. Man hat das Gefühl, dass da zwei Komponisten am Werk waren: Der eine Monteverdi schrubbt seinen Dienst, sowohl in Mantua wie auch später in Venedig; der andere sitzt nachts am Schreibtisch über der Musik, die er selbst für wichtig erachtet.

Lassen Sie uns über die Wiederentdeckung Claudio Monteverdis im 20. Jahrhundert sprechen. Das ist ja eine grosse Erfolgsgeschichte. Am Opernhaus Zürich fand Mitte bis Ende der 1970er-Jahre ein Aufführungszyklus seiner Opern statt, der von Nikolaus Harnoncourt musikalisch geleitet und von Jean-Pierre Ponnelle inszeniert wurde. War der Zürcher Zyklus ein entscheidender Markstein für die Monteverdi-Renaissance?

Auf jeden Fall war es der Startpunkt für die Opernbühnen. Dass ein Opernhaus, das sonst Mozart, Verdi und Wagner spielt, sich an diesen Komponisten herantraut – das war wirklich etwas Neues. Schallplattenaufnahmen und vereinzelte Aufführungen hatte es schon vorher gegeben. Die erste Aufnahme nach den Kriterien der historischen Aufführungspraxis von L’Orfeo etwa stammt von August Wenzinger aus dem Jahr 1955, bei der übrigens Fritz Wunderlich in mehreren Nebenrollen mitgewirkt hat. Richtig begonnen hat die Wiederentdeckung 1967, zu Monteverdis 400. Geburtstag. Ich selbst habe als Mitglied des Hamburger Monteverdi-Chors bei einer L’Orfeo-Schallplattenproduktion mitgesungen, die 1974 entstanden ist. Sie wurde von Jürgen Jürgens musikalisch geleitet, Nigel Rogers sang damals den Orfeo. Es hatte sich also schon vor Zürich einiges getan. Aber der grosse internationale Erfolg der Zürcher Aufführungsserie hat Monteverdis Opern den Weg in die Spielpläne geebnet. Zu Beginn dieser Renaissance wurde übrigens in erster Linie L’Orfeo aufgeführt, hin und wieder auch Il ritorno d’Ulisse in patria. Seine heute populärste Oper L’incoronazione di Poppea war zunächst völlig aussen vor.

Warum?

Poppea litt einerseits unter dem kargen Materialstand. Es ist ja praktisch nichts aufgezeichnet. Es gibt nur ein gedrucktes Libretto und eine Melodielinie mit beziffertem Bass als Notenmaterial. Man muss jede Aufführung selbst aus dem wenigen Vorhandenen entwickeln. Andererseits gab es noch im 20. Jahrhundert eine starke Ablehnung des amoralischen Stoffes. Man traute sich nicht so recht, das auf die Bühne zu bringen. Heute ist L’incoronazione di Poppea die mit Abstand am meisten aufgeführte Oper Monteverdis, auch kleinere Häuser wagen sich an sie. Eine atemberaubende Entwicklung innerhalb eines halben Jahrhunderts.

L’incoronazione di Poppea hat Monteverdi am Ende seines Lebens geschrieben, und zwar nicht mehr für eine kleine höfische Gesellschaft, sondern für ein öffentliches Theater. Der Stoff musste – anders als L’Orfeo – das Publikum erreichen, was die Sex-and-Crime-Geschichte um den römischen Kaiser Nero ja tatsächlich auch zu leisten vermag. Wie unterscheiden sich die beiden Opern in ihrer instrumentalen Ausgestaltung?

In L’Orfeo sieht Monteverdi einen Reichtum in der Instrumentierung vor, die ein wirtschaftlich kalkulierendes Theater gar nicht hätte bezahlen können. In dem Moment, in dem die Oper kommerziell wird, schrumpfen die Orchester, beziehungsweise sie sind gar nicht mehr vorhanden. L’incoronazione di Poppea wurde lediglich von einem bunten Continuo und ein paar Violinen gespielt. Die reich instrumentierten Sinfonien und Ritornelle und die grossen Chöre, die es im Orfeo gibt, wären für ein kommerzielles Opernhaus einfach zu teuer gewesen.

Welche Entwicklungen haben in den vergangenen fünfzig Jahren in erster Linie zur Wiederentdeckung Monteverdis beigetragen?

Ganz gewiss die mediale Verbreitung seiner Werke auf Schallplatte und CD. Nikolaus Harnoncourt etwa war ja ein unglaublich zugkräftiger Name am Schallplattenmarkt. Und dann natürlich der grosse Innovationsschub in der musikalischen Praxis: Stilfragen wurden erörtert, Quellenstudium betrieben. Es gründeten sich Spezialensembles, die immer virtuoser auf den historischen Instrumenten spielten. Dirigenten wie John Eliot Gardiner, René Jacobs oder William Christie erschlossen das Repertoire und waren sehr erfolgreich damit. Auch eine spezialisierte Gesangs-Ausbildung für Alte Musik entwickelte sich. Eine anspruchsvolle Partie wie den Orfeo konnten in den 1970er-Jahren vielleicht zwei Sänger singen, einer davon war Nigel Rogers, ein ganz wichtiger Pionier für die folgenden Sänger-Generationen, die sich an seinen Einspielungen orientierten. Er hat die Beweglichkeit im Kehlkopf, die man beispielsweise für die virtuosen Verzierungen in Orfeos berühmter «Possente spirto»-Arie braucht, in Indien gelernt. Rogers hatte Unterricht genommen bei Sängern der indischen Gesangskultur. Aber er war auch einer der ersten, die sich mit Verzierungslehren aus dem frühen 17. Jahrhundert beschäftigten und in die Praxis umsetzten, was Giulio Caccini und andere dazu geschrieben hatten.

Heute ist Stilkompetenz längst eine selbstverständliche Voraussetzung für die Aufführung eines Orfeo.

Ja. Man hat zum Glück wieder vergessen, wie sehr die historische Aufführungspraxis zu Beginn als Müsli-, Aussteiger- und Kiffermusik belächelt und bekämpft wurde. Ich kann mich an Hochschulseminare erinnern, an denen interessierte Gesangsstudentinnen und -studenten nicht teilnehmen durften, weil ihre Lehrer der Meinung waren, das würde die Stimme verderben: Da wird ohne Vibrato gesungen, da gehst du nicht hin.

Der Siegeszug der historischen Aufführungspraxis war aber trotzdem nicht aufzuhalten. Hatte er aus Ihrer Sicht auch seine Schattenseiten?

Dem Kult um die exponierten Dirigenten, zu denen ja auch Harnoncourt gehörte, stand ich eher skeptisch gegenüber. Die Alte Musik war doch unter anderem auch angetreten, um von dem Karajan-Starinterpretenkult wegzukommen – und plötzlich fand das hier auch wieder statt. Ich persönlich finde auch schade, dass die Spezialisierung und die immer höher steigenden Qualitätsstandards dazu geführt haben, dass die Chöre das wunderbare Repertoire des Madrigalgesangs mehr und mehr den professionellen, solistisch besetzten Vokalconsorts überlassen haben. Stilistisch war das ein Fortschritt, für die breite Musikkultur eher ein Rückschritt.

Wo stehen wir heute mit der historischen Aufführungspraxis?

Die Bewegung ist akzeptiert und Mainstream geworden. Auch die internen Grabenkämpfe, bei denen man sich die Köpfe heissgeredet hatte und übereinander hergezogen war, gehören der Vergangenheit an. Der Ehrgeiz, in die Archive zu gehen und unbekanntes Repertoire zu entdecken, hat nachgelassen, obwohl man auch sagen muss, dass inzwischen schon viel Spannendes ausgegraben und veröffentlicht ist. Der Einzug in die Mitte des Musikbetriebs hat auch bei der Alten Musik viel Mittelmass hervorgebracht. Aber das stört mich nicht. Ich geniesse es sehr, Barockopern auf dem hohen Niveau, das heute möglich ist, zu erleben. Zu meinen Sternstunden der jüngeren Zeit gehört übrigens eine Aufführung am Opernhaus Zürich von Jean-Philippe Rameaus Platée, die ich im vergangenen Herbst gehört habe.

Und was ist Ihr Traum als Monteverdi-Forscherin? Lassen Sie mich raten: Sie würden gerne noch die verschollene Oper L’Arianna aus irgendeinem Archiv ziehen.

Jeder will L’Arianna finden. Aber ich schätze mal, die Noten sind beim Sacco di Mantova in Flammen aufgegangen, oder irgendjemand hat sie nichtsahnend als Fidibus benutzt. Meine These ist, dass Monteverdi von L’Arianna als Gesamtoper nicht so überzeugt war wie von L’Orfeo. Sie war ein Auftragswerk, bei dem ihm sehr viele Leute reingeredet haben. Er schreibt später auch, dass er sich bei dieser Oper sehr gequält und geärgert habe. Vielleicht war ihm am Ende nur das berühmte, erhaltene Lamento d’Arianna wichtig, das er ja dann auch separat veröffentlicht hat, und der ganze Rest bedeutete ihm nicht so viel. Aber diese These ist genauso spekulativ wie die Hoffnung, dass die Noten noch irgendwo liegen.

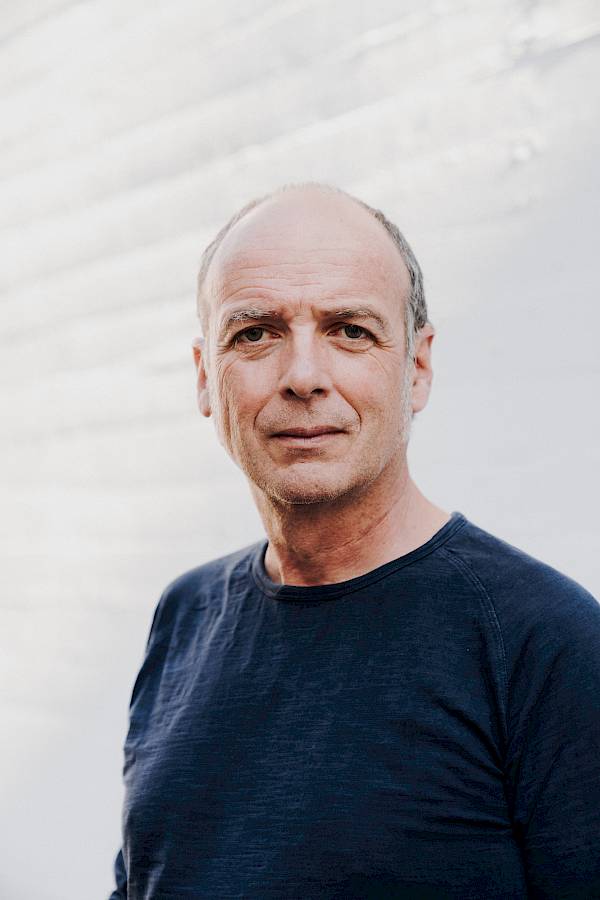

Die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold war bis zu ihrer Pensionierung Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Ihr Forschungs-Schwerpunkt liegt in der Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Ihre Bücher über Claudio Monteverdi sind Standardwerke.

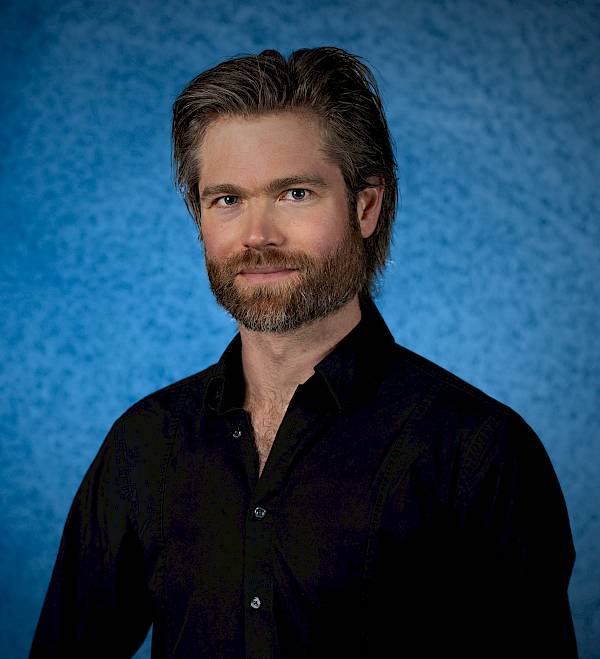

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.