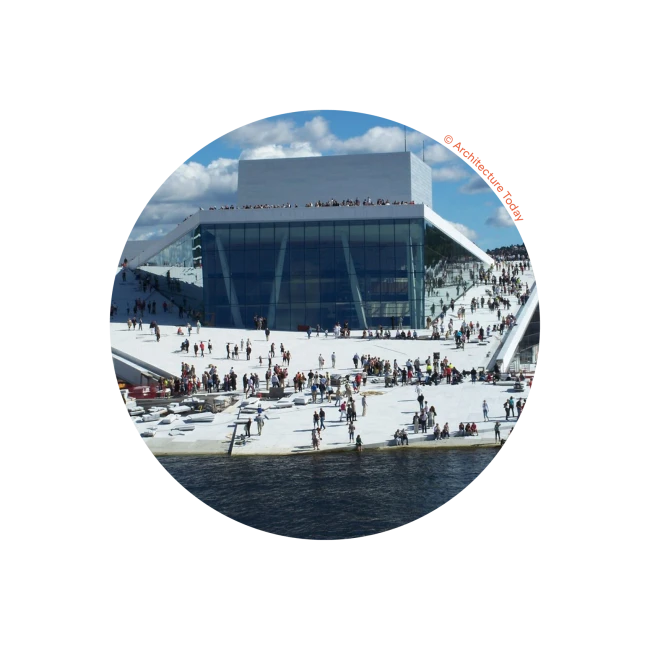

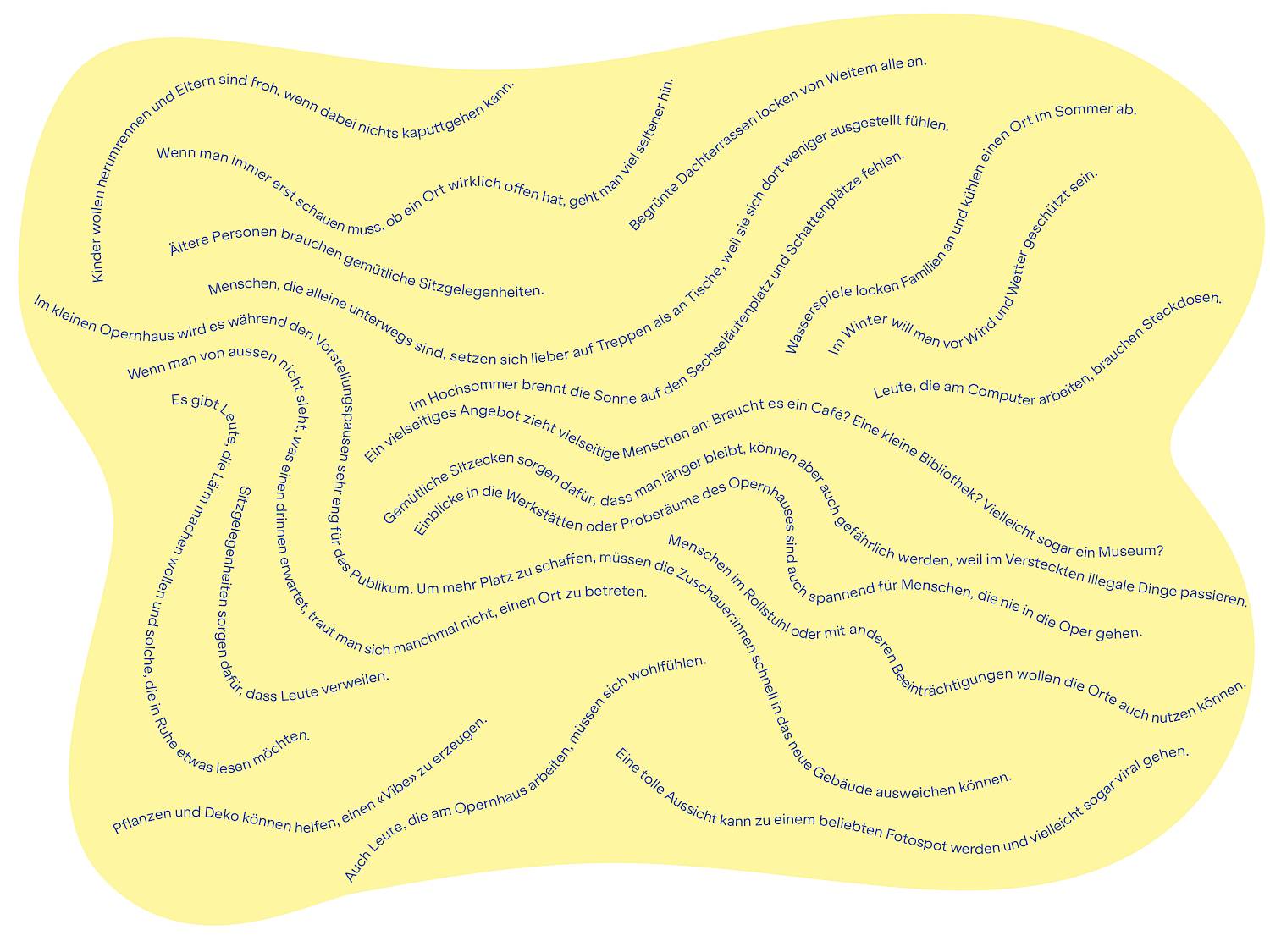

Zwischen Opernhaus und Zürichsee entsteht ein neues Gebäude – mit einem Begegnungsraum für alle und einer einladenden Aussichtsterrasse. Bevor die Profis loslegen, bist du gefragt: Wie wird ein Ort zur Wohlfühlzone für ganz unterschiedliche Leute?

Junge Menschen aus dem Kanton Zürich sind herzlich eingeladen mitzudenken, mitzuarbeiten, mitzuträumen. Alle zwischen 10 und 18 Jahren dürfen beim grossen Wettbewerb mitmachen und auch deine Ideen wollen wir unbedingt hören!

Die Arbeiten werden online und in einer grossen Ausstellung öffentlich präsentiert und eine Jury vergibt Preise für besonders überzeugende Arbeiten.

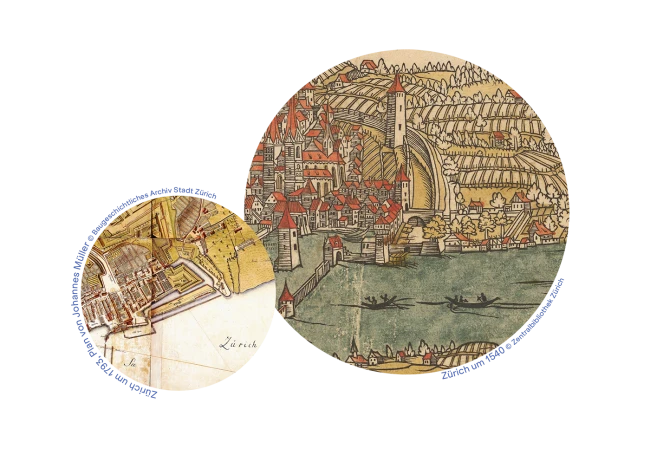

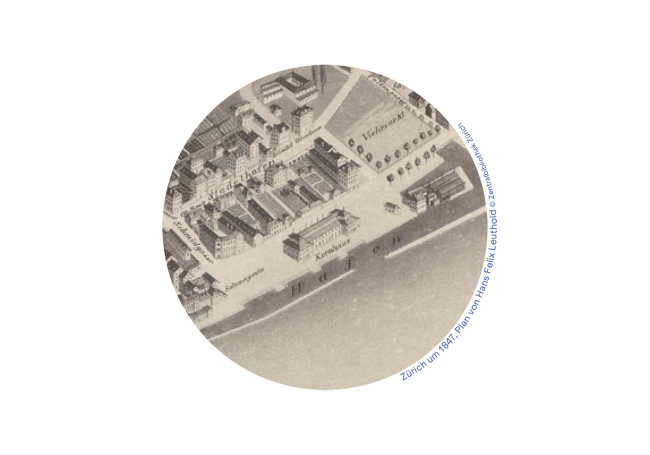

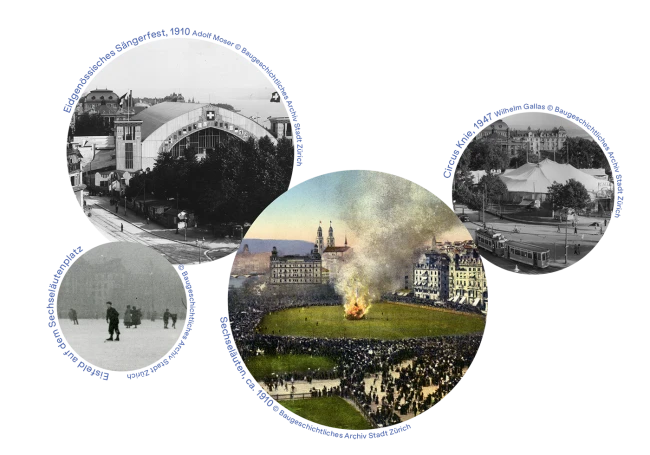

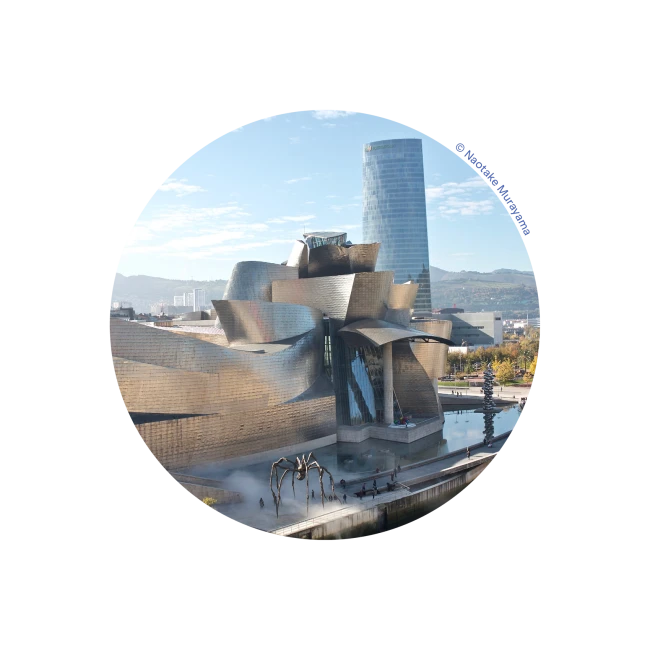

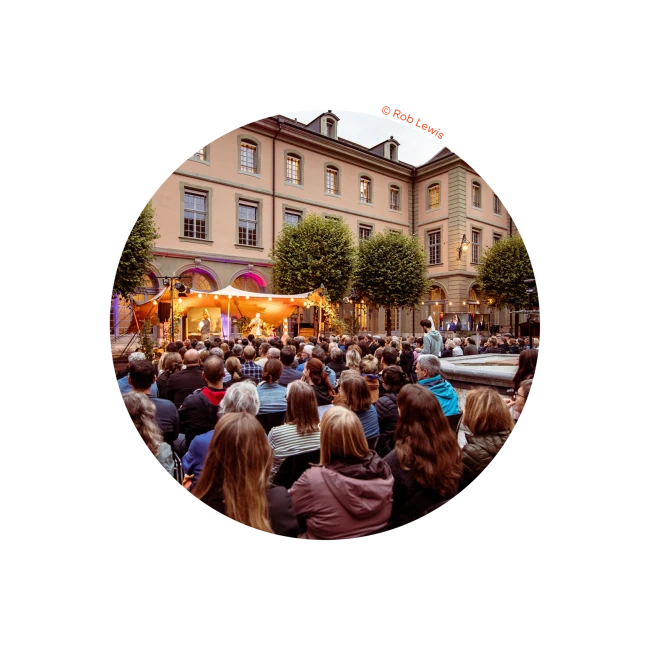

Diese Website bereitet dich mit Informationen und Anregungen auf den Jugendwettbewerb vor. Sie nimmt dich mit auf eine Zeitreise, zu aussergewöhnlichen Kulturbauten rund um die Welt und motiviert dich, dir deine eigenen Gedanken zumachen.

Für jüngere Wettbewerbsteilnehmer:innen existiert eine Broschüre. Diese kann hier heruntergeladen werden, die gedruckten Exemplare sind leider zurzeit vergriffen. Und falls du nicht mit deiner Klasse mitmachst: Informationen zu Anmeldung, Workshops, Führungen, Ausstellung, Preisen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Na, worauf wartest du? Los geht’s!