2024 ist ein weltweit gefeiertes Jubiläumsjahr für den Jahrhundert-Schriftsteller Franz Kafka, der nach wie vor zu den meistgelesenen Romanautoren der Gegenwart gehört. Das Opernhaus bringt jetzt mit Roman Haubenstock-Ramatis Musiktheater «Amerika» die aufwändigste und experimentellste Oper auf die Bühne, die auf ein Werk von Kafka geschrieben wurde.

So geht es zu in der Welt von Franz Kafka: Ein Mensch bricht in ein neues Leben auf, aber gleich der erste Schritt geht versehentlich in die falsche Richtung. Ein, zwei Zufälle kommen hinzu, bei denen nicht abzusehen ist, ob sie glücklich oder unglücklich sind – und plötzlich ist die hoffnungsvolle Zukunft dahin und nur noch von Unmöglichkeiten umstellt. Das Leben wird zu einem Labyrinth, in dem es nur falsche Ausgänge gibt.

So ergeht es dem siebzehnjährigen Karl Rossmann, als er im Hafen von New York ankommt. Er will das Schiff verlassen, mit dem er von Europa aus aufgebrochen war, hat aber seinen Regenschirm an Bord vergessen. Er geht zurück, verläuft sich in den Gängen des Schiffsbauchs und begegnet zufällig einem Schiffsheizer, der mit seinem Beruf unzufrieden ist. Spontan will sich Karl für ihn bei dessen Vorgesetzten einsetzen. In der Offizierskajüte trifft er dann einen Mann, der behauptet, sein Onkel zu sein. Der Onkel ist reich und nimmt ihn bei sich auf. Das Glück scheint ganz auf der Seite des Neuankömmlings zu sein, bis er von einem gewissen Pollunder auf dessen Landgut eingeladen wird. Dieser Besuch führt dazu, dass Karl – wie er erst hinterher erfährt – nie wieder zu seinem reichen Onkel zurückkehren darf.

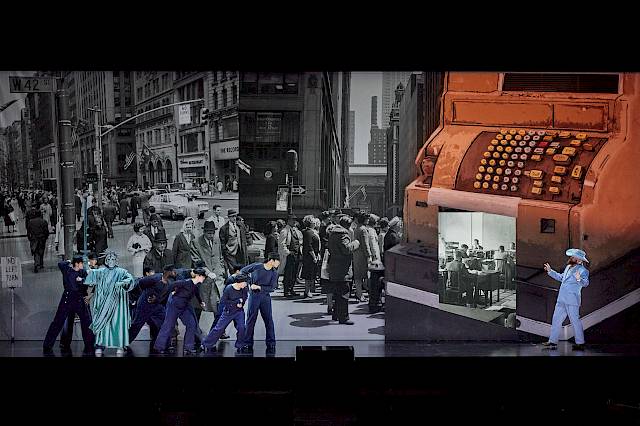

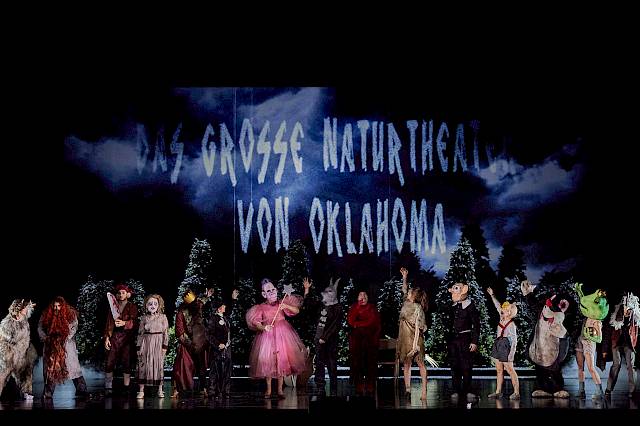

Von New York führt die Odyssee des Karl Rossmann Richtung Westen und immer tiefer in den sozialen Abstieg. Er lässt sich mit Kleinkriminellen ein, erlebt die Demütigungen kapitalistischer Ausbeutung, gerät in die Abhängigkeit einer gefallenen, monströs übergewichtigen Gesangs-Diva und wird überall herumgeschubst, ausgenutzt, verbannt. Seine letzte Hoffnung sieht er schliesslich darin, bei einem riesigen, obskuren Schauspielunternehmen anzuheuern, das sich das «Naturtheater von Oklahoma» nennt. Es behauptet «grösser als gross» und «die Welt» zu sein und verspricht, jeden Bewerber aufzunehmen. An den Anwerbeständen warten tausende Menschen. Sowohl Engel als auch Teufel blasen an den Eingängen auf Trompeten…

Der Musterknabe Karl Rossmann meint es gut mit allen, aber gerade deshalb verstrickt er sich unschuldig immer tiefer in schuldhafte Situationen – das ist eine klassische Konstellation in der Welt des Franz Kafka. Karl Rossmann ist Der Verschollene in dem gleichnamigen Romanfragment, an dem Kafka von 1912 bis 1914 schrieb und das nach seinem Tod unter dem Titel Amerika veröffentlicht wurde. Es erzählt, wie alle Kafka-Geschichten, von der Verlorenheit des Menschen in undurchschaubaren Systemen und vom Ausgeliefertsein des Individuums an anonyme, höhere Instanzen. Verschachtelt ist Kafkas Art zu schreiben, unerbittlich die innere Logik seiner Erzählkonstruktionen und dicht geknüpft das Netz an motivischen Querbezügen, das seine Geschichten zusammenhält. Das liest sich nicht leicht, aber die Welterfahrung, die seine Protagonisten machen, fasziniert uns bis heute: Dass das Leben möglicherweise nur eine verquere Abfolge von Zufällen und Absurditäten ist und man auf Gerechtigkeit darin am besten gar nicht erst hofft.

Das Faszinierende an Franz Kafka, dessen 100. Todestag in 2024 gefeiert wird, geht aber nicht nur von seinen Romanen und Erzählungen aus, sondern auch von seiner Person und seinem Leben, seinen schwierigen Beziehungen zu den Eltern und zu Frauen; den Selbstzweifeln, die ihn plagten; die Angstvorstellungen, die er bildmächtig in Literatur verwandelte; die ständige Qual des Schreibenmüssens, die ihn um den Schlaf brachte. Kafka hat kein umfangreiches literarisches Œuvre hinterlassen, aber die Fülle seiner Tagebücher, Briefe und Notate gibt beredt Auskunft über einen eigenwilligen Menschen, der sich in einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer als «verschlossen, schweigsam, ungesellig und unzufrieden» beschreibt. «Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich. Für Familienleben fehlt mir jeder Sinn, und in Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit.»

Tagsüber ging er als Jurist pflichtbewusst seinem Beruf als Angestellter einer Unfall-Versicherung nach, nachts schrieb er an seinen Büchern – im Rausch, wenn er einen Schaffensschub hatte, verzweifelnd, wenn nichts voranging. In der Zeit, in der er an seinem Roman Der Verschollene schrieb, liest man Tagebucheintragungen wie: «Heute früh zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers.» oder «Der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. Nur mir gegenübergestellt sein.» Optimismus taucht in seinen Tagebüchern nur als kurz aufscheinender Lichteinfall auf: «Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst. Wenn schon alles zu Ende scheint, kommen doch noch neue Kräfte angerückt, das bedeutet eben, dass du lebst.»

Was hat ein Opernhaus mit diesem Kafka zu tun, der sich selbst als unmusikalisch bezeichnete? Anders als in der Literatur, auf der Theaterbühne, in Kinofilmen oder der Bildenden Kunst hat sein Schaffen in der Musik keine besonders starke Resonanz ausgelöst. Vom ungarischen Komponisten György Kurtág etwa gibt es einen genialen, kammermusikalischen Zyklus auf Kafka-Texte. Aribert Reimann hat Das Schloss als Vorlage für eine grosse Oper gewählt, Hans Werner Henze die Erzählung Ein Landarzt für eine Kammeroper.

Es gibt aber noch eine Oper, die so gut wie keiner kennt: Sie heisst Amerika, stammt von dem polnisch-jüdischen Komponisten Roman Haubenstock-Ramati und ist das aufwändigste und experimentellste Musiktheater, das auf einen Stoff von Kafka geschrieben wurde. Sie basiert auf dem Verschollenen, wurde 1966 an der Deutschen Oper in Berlin uraufgeführt und ist seitdem nur noch in zwei weiteren Produktionen auf die Bühne gekommen – 1992 in Graz und 2004 am Theater Bielefeld.

Roman Haubenstock-Ramati war Lektor für Neue Musik und Hauskomponist bei der renommierten Universal Edition in Wien. Er gehörte in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu den führenden Komponisten der Nachkriegsmoderne, war allerdings stiller und zurückhaltender in seinem Auftreten als die Wortführer der damaligen Avantgarde von Karlheinz Stockhausen bis Pierre Boulez. Amerika ist Haubenstock-Ramatis Hauptwerk, in das alle seine experimentellen Überlegungen zu neuen Notationsformen, einer dreidimensionalen Gestaltung des Klangs im Raum oder einer variablen Verschränkung von Klang, Text, Szene und Bewegung eingeflossen sind.

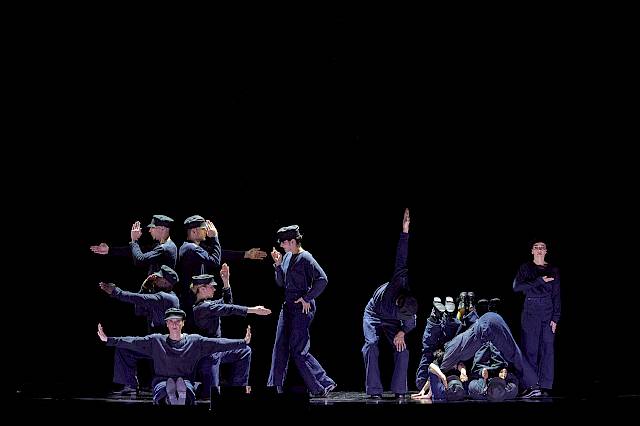

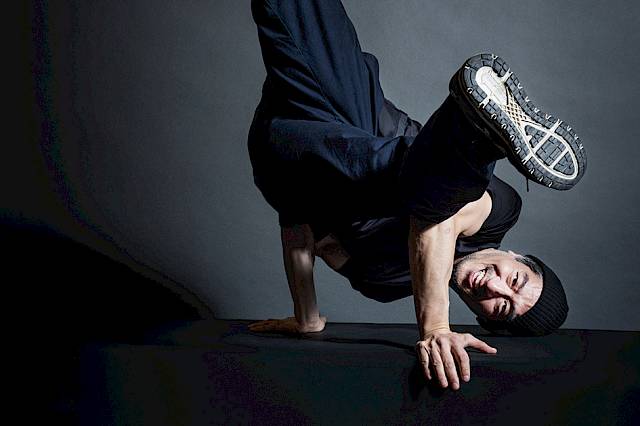

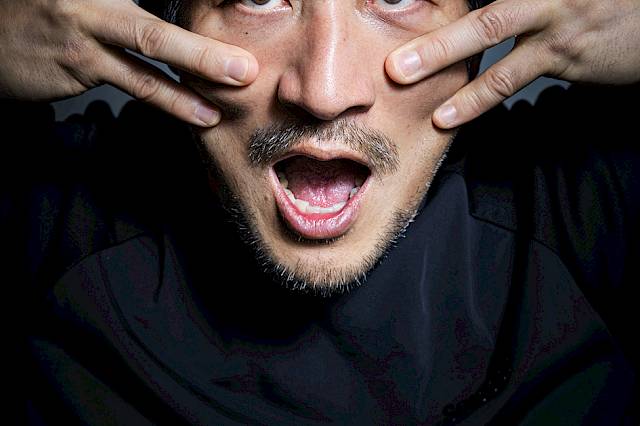

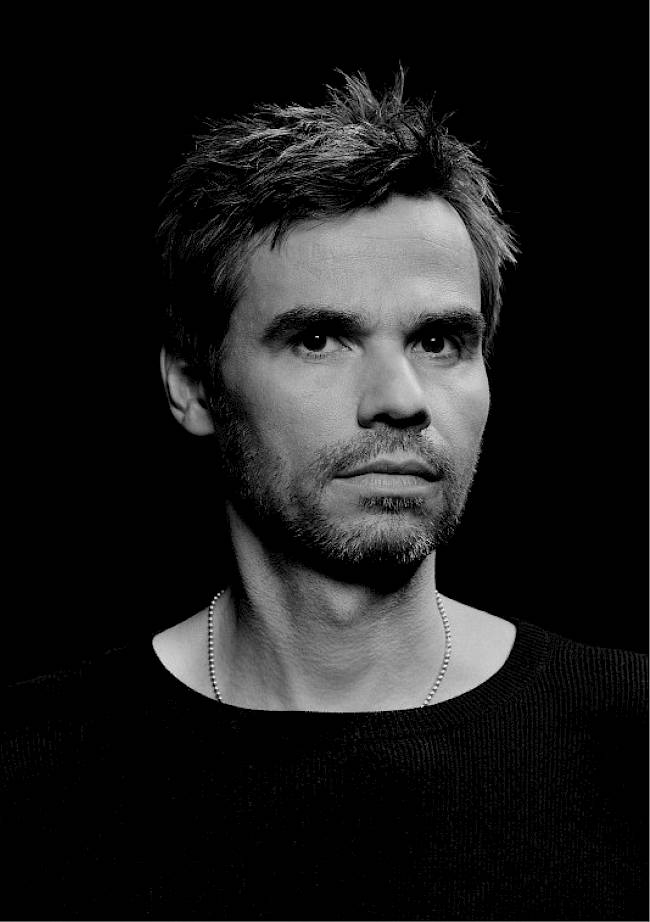

Alles ist gross gedacht in dieser Kafka-Oper und immens der Aufwand an Mitteln: Ein live spielendes Orchester im Graben wird kombiniert mit bis zu drei weiteren Orchestern, die per Tonband zugespielt werden. Das Stück sieht neben 21 (auf zehn Solistinnen und Solisten verteilte) Rollen einen vielfach aufgespaltenen Sprechchor vor, der ebenfalls vom Band kommt. Der Zuschauerraum soll durch die Installierung von Lautsprechern in die Aufführung einbezogen werden. Bei der Uraufführung 1966 standen dafür nur die bescheidenen Möglichkeiten eines Vier-Kanal-Tonbands zur Verfügung. Haubenstock-Ramatis Vision vom plastisch bewegten Klang im Raum war aber in eine technologische Zukunft gedacht, die sich erst heute (etwa mit einem modernen Surround-System, wie es im Opernhaus Zürich installiert ist) tatsächlich realisieren lässt. Hinzu kommt eine choreografische Spielebene, die als «Ballettpantomime» bezeichnet wird. Auch dem Licht und dem Bühnenbild wird eine «autonome, formbildende Dimension» zugesprochen, die «eigene Handlungen und Spiele entwerfen» soll. Haubenstock-Ramati will mehr als eine Geschichte erzählen. Ihm schwebt ein Musiktheater vor, das sich davon löst, eine Handlung linear zu entwickeln und folgerichtig vom Anfang bis zum Ende auf der Bühne ablaufen zu lassen. Er sah in Kafkas Roman vielmehr das alogische, diskontinuierliche «Bild eines Traumes», in dem «die zeitliche Dimension nicht Ursache des Geschehens» ist, wie er im Vorwort der Partitur schreibt. «ALLES IST DA!», lautet seine Forderung.

Haubenstock-Ramati reagiert mit dieser Öffnung der dramatischen Form auf den Fragmentcharakter der Romanvorlage. Kafkas Schreibschwung war in Der Verschollene, wie in all seinen Romanprojekten, irgendwann ins Stocken geraten und schliesslich vollständig erlahmt. Er legte das Manuskript zur Seite, fing Neues an, kehrte wieder zu seinem Projekt zurück und hinterliess nach sechs fertigen Kapiteln nur noch einzelne Episoden, Bruchstücke und ein offenes Ende. Karl Rossmanns letzte Station, das grosse Naturtheater von Oklahoma, bleibt ein Rätselbild: Ist es eine Paradies- oder eine Höllenvision? Ist es überhaupt der letzte Ort im Stationendrama oder gilt, was Kafka einmal an Max Brod schrieb: Das Werk sei ins Endlose angelegt. «Der Roman ist so gross wie über den ganzen Himmel hin entworfen.»

So fragmentarisch wie Kafkas Roman konzipiert Haubenstock-Ramati auch seine Oper: Er schlägt zwar eine Reihenfolge der 25 Szenen vor, zu denen er den Roman verdichtet hat, erklärt diese aber für nicht verbindlich. Umstellungen sind möglich. Er legt das musikalische Material kaleidoskopisch an: Kompositorische Teile tauchen in neuen Kontexten und Kombinationen wieder auf. Und er wendet eine neue Form an, die er selbst entwickelt hat. Er nennt sie Mobile: Eine auskomponierte Zusammenstellung an musikalischen Aktionsfeldern wird von einem Instrumentalensemble in unterschiedlichen Abfolgen wiederholt und erklingt so immer wieder neu und anders zusammen. Haubenstock-Ramatis dramaturgisches Ziel ist es, Wirklichkeitsverschiebung, Wahrnehmungsverzerrung, Traumrealität zu erzeugen. Dazu tragen auch die kreuz und quer verkanteten Glissando- und Clusterflächen bei, die den Klang der Streicher prägen. Alles scheint zu schwanken und zu rutschen unter den Füssen des Karl Rossmann.

Auf das zentrale Ausdrucksmittel der Gattung Oper, den Gesang, hat Haubenstock-Ramati fast vollständig verzichtet. Für die Solopartien sieht er über weite Strecken nur ein komponiertes Sprechen vor. «Mein Verzicht auf den Belcanto hängt natürlich stark mit der Vorlage Franz Kafkas zusammen», sagte er. «Ich glaube nicht, dass man auf Texte Kafkas Arien schreiben kann. Kafkas Sprache verbietet das geradezu.» Die Identifikationsmöglichkeit des Publikums mit Figuren und Situationen über die Gefühlsäusserungen durch Gesang fällt also weg. Stattdessen setzt der Komponist das Publikum mitten hinein in Kafkas Welt. Es ist umgeben von Klang und soll mit allen Sinnen unmittelbar hineingezogen werden in die verrückten Erzähl-Labyrinthe. Der Kafka-Biograf Reiner Stach nennt die Strategie, die Kafka im Verschollenen angewandt hat, eine «radikale Beschränkung des Horizonts auf das Bewusstsein des Helden. An nichts kann der Leser sich halten als den offenen ‹unschuldigen› Blick eines Knaben, der alle Einzelheiten mit bedrängender Genauigkeit erfasst.» So soll es dem Amerika-Publikum auch ergehen. Haubenstock-Ramatis Musiktheater wohnt etwas Obsessives inne. Man spürt, dass den Komponisten an Kafka nicht nur die Möglichkeit interessiert hat, mit musiktheatralischen Formen frei zu spielen. Aus den Klängen spricht eine existenzielle Dringlichkeit, die ihren Urgrund in der inneren Verwandtschaft hat, die die Reise des Romanhelden Karl Rossmann mit der Biografie des Komponisten verbindet.

1919 in Krakau geboren, war Roman Haubenstock-Ramati während des Zweiten Weltkriegs selbst ein Verschollener. Eine albtraumhafte Odyssee, wie sie Kafka für seine Romanfigur erfunden hat, ist ihm unter viel bedrohlicheren Umständen im wirklichen Leben selbst widerfahren. Als jüdisch Verfolgter entkam er mehrfach nur durch groteske Zufälle dem Tod. Vor Adolf Hitlers Truppen musste er gemeinsam mit seiner Familie zwei Tage nach Beginn des Zweiten Weltkriegs von Krakau nach Lemberg fliehen. Dort verhafteten die russischen Besatzer ausgerechnet ihn, den von den Nazis Verfolgten, wegen angeblicher Spionage und konterrevolutionärer Umtriebe. Die vielen Sprachen, die er sprach, und Reisevisa für die Schweiz und Frankreich hatten ihn verdächtig erscheinen lassen. Er wurde via Odessa nach Sibirien deportiert. Dort liess man ihn nach einiger Zeit ebenso grundlos, wie er verhaftet worden war, wieder frei.

Haubenstock-Ramati beschloss, einer polnischen Exilarmee beizutreten, und reiste auf der Suche nach einem entsprechenden Rekrutierungsbüro über Samarkand und Taschkent bis nach Aschchabad in Turkmenistan, wo er tatsächlich auf einen Trupp exilpolnischer Rekruten traf. Die aber brachen ohne ihn auf, weil er an Fleckfieber erkrankte. Mit einer Nachzüglertruppe, für die man ihn als Geiger und Flügelhornspieler einer offenbar unverzichtbaren Militär-Kapelle rekrutiert hatte, verschlug es ihn nach Palästina, wo er den Zweiten Weltkrieg überlebte. Der grösste Teil seiner Familie wurde von den Nazis ermordet. Haubenstock-Ramati ging 1945 zurück nach Krakau, floh zwei Jahre später aber erneut nach Tel Aviv, dieses Mal vor dem repressiven polnischen Sozialismus. Aber auch im jungen Israel wurde er als Komponist der Avantgarde nicht glücklich und landete zunächst in Paris und schliesslich in Wien.

Solche Schicksalsvolten als kafkaesk zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Haubenstock-Ramati muss das Leben während und nach seinen Erfahrungen zwischen 1939 und 1950 als undurchschaubar und bar jeder Sinnhaftigkeit vorgekommen sein: Eine Welt auf schwankendem Boden, dessen tückische Gravitationskräfte einen jederzeit in einen tödlichen Abgrund stürzen können. Öffentlich gesprochen hat er über die Parallelen zwischen seinem Leben und dem Kafka-Roman nicht. In einem seiner seltenen Interviews, darauf angesprochen, antwortet er ironisch ausweichend: In allen seinen Werken gebe es Motive, die ihn persönlich beträfen. Haubenstock-Ramati wollte offenkundig nicht, dass seine Amerika-Oper als jüdische Opfergeschichte gelesen wird, was dem multiperspektivischen Werk auch nicht gerecht würde.

Haubenstock-Ramati hat zur Uraufführung seiner Oper einen Text veröffentlicht, in dem er «die im breitesten Sinne humanistische Aussage» der Texte von Kafka herausstreicht. Die habe ihn veranlasst, den Stoff für sein Musiktheater zu verwenden. Haubenstock-Ramati hat die düsteren Labyrinthe der Gemeinheiten und der Ungerechtigkeit, durch die Kafka seinen Romanhelden schickt, mit Freiheit in der musiktheatralischen Form aufgehellt, mit chaplinesken Pantomimen und Weite und Offenheit im Klang. Er fragt in seinem Text, ob im mysteriösen grossen Naturtheater von Oklahoma, mit dem der Roman und die Oper enden, Karl Rossmanns immer wiederkehrende Ausweisung aus dem Paradies beendet worden wäre, wenn Kafka den Roman zu Ende gebracht hätte. «Ist das Urteil aufgehoben? Wird das Gesetz umgeschrieben und neu verkündet werden? Das alles wissen wir nicht, auch Kafka nicht.» Dann zitiert Haubenstock-Ramati zwei Sätze aus Kafkas aphoristischen Notaten: «Wir wurden geschaffen, um im Paradies zu leben, das Paradies war bestimmt, uns zu dienen. Unsere Bestimmung ist geändert worden, dass dies auch mit der Bestimmung des Paradieses geschehen wäre, wird nicht gesagt.» Nach einem Happy-End klingt das nicht.

Essay von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.