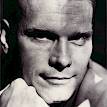

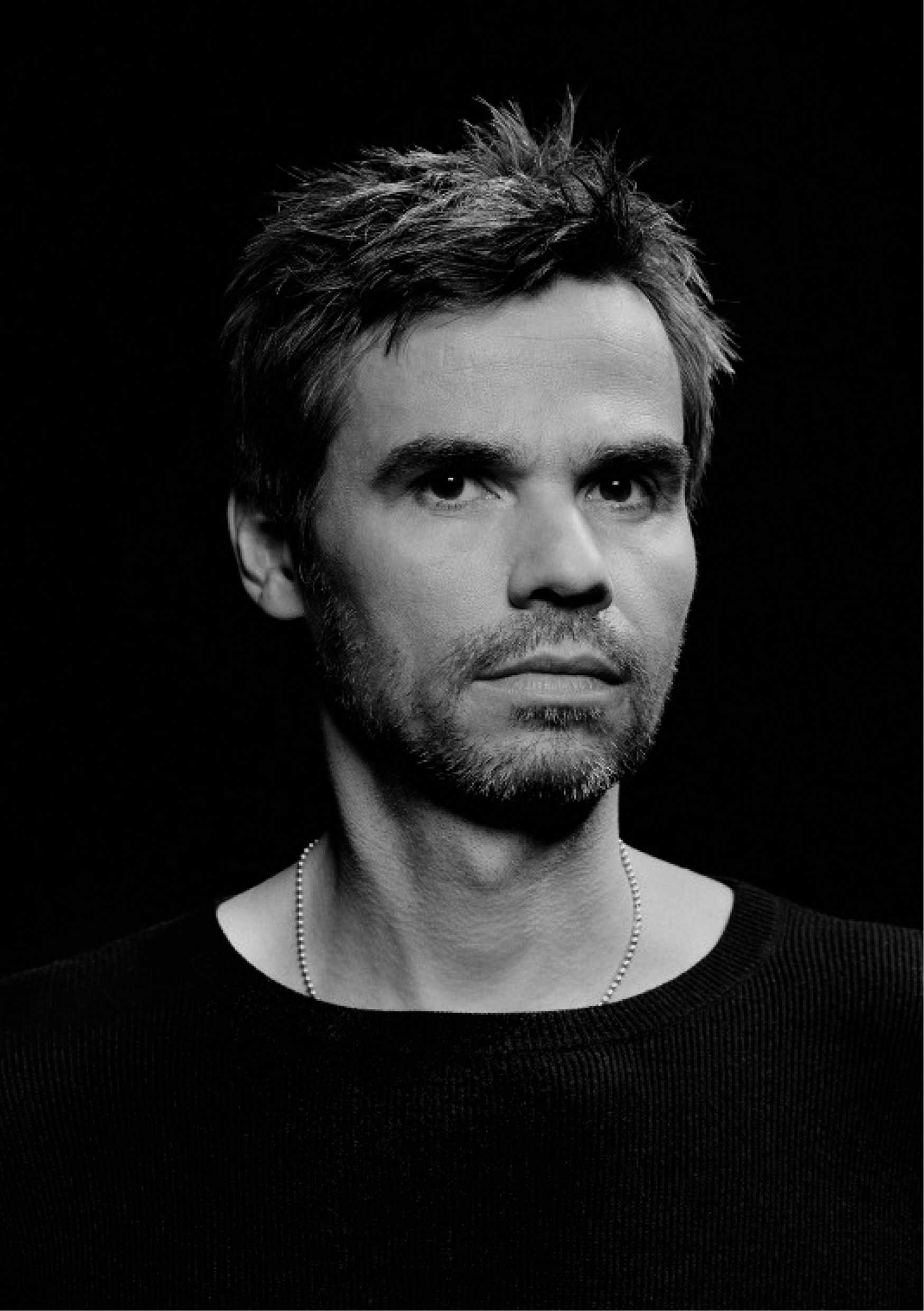

Karita Mattila blickt auf eine Weltkarriere zurück. Mozart, Verdi, Strauss und Janáček hat die finnische Sopranistin an den ersten Bühnen der Welt gesungen. Jetzt gibt sie am Opernhaus Zürich ihr Rollendebüt als Witwe Begbick in «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny»

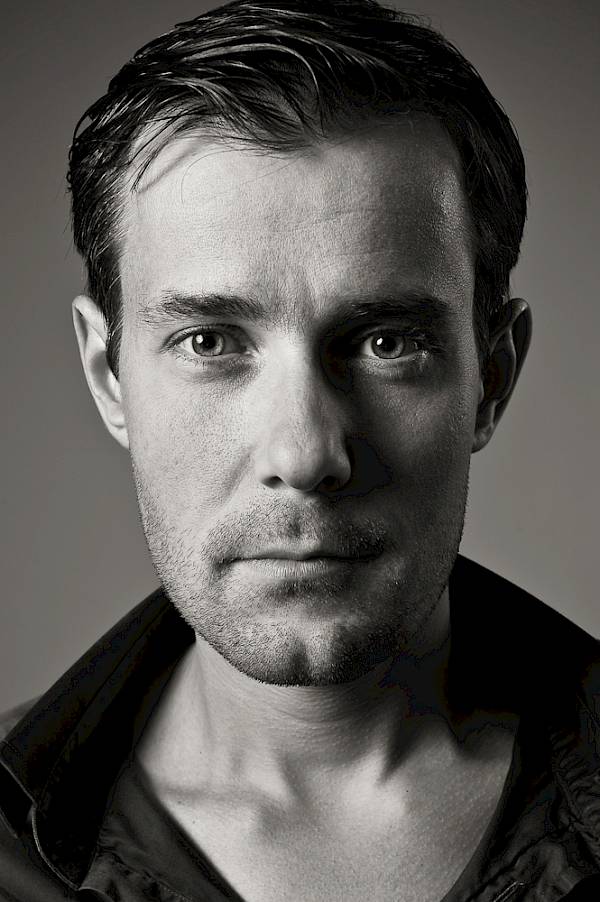

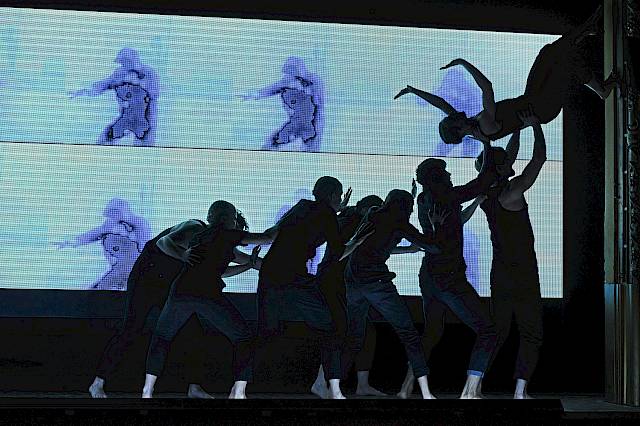

Es ist ein ruhiger Morgen auf der Opernhaus-Probebühne am Escher-Wyss-Platz. Sebastian Baumgarten, der Regisseur der Neuproduktion Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, ist schon da und bespricht mit seinen Assistenten Details der Szenen, die heute auf dem Plan stehen. Nach und nach füllt sich der Raum, mit Sängern, einer Korrepetitorin und einem ganzen Stab von Produktionsassistenten. Aber die Stimmen bleiben gedämpft, man reibt sich den Schlaf aus den Augen und wartet noch ein bisschen.

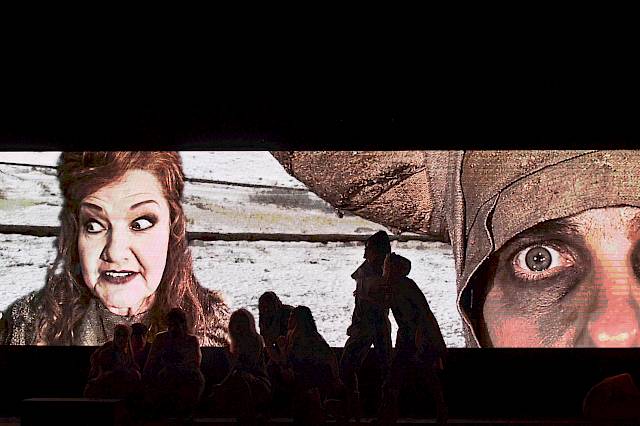

Punkt halb Elf fliegt die Tür auf und Leokadja Begbick stürmt in den Raum. Laut singend, in der einen Hand eine Tasse Kaffee haltend, in der anderen eine vollgestopfte orangefarbene Handtasche, kniehohe Lederstiefel, getönte Brille im Retrolook, um den Hals ein knallbuntes Tuch. Auf einen Schlag ist die schläfrige Morgenstimmung dahin. Während die Frau, deren Auftritt keinem im Raum entgangen ist, ihre Tasche abstellt und die Kollegen mit Küsschen begrüsst, wird ihr ein rosa Cowboyhütchen auf den Kopf montiert. Und dann steht sie mitten auf der Bühne und singt: «Darum lasst uns hier eine Stadt gründen, und sie nennen Mahagonny.» Die Frau heisst Karita Mattila. Aber darum geht es in diesem Moment nicht, denn die Probe zu Mahagonny, dem Stück, in dem sie die Partie der Witwe Begbick singt, hat mit ihrem Auftritt durch die Probebühnentür begonnen. Und die stürmische Energie, mit der sie begonnen hat, hält nun an. Zwei Stunden. Ohne Pause.

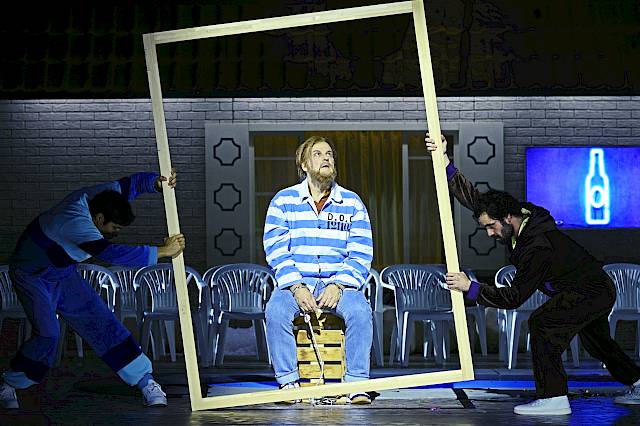

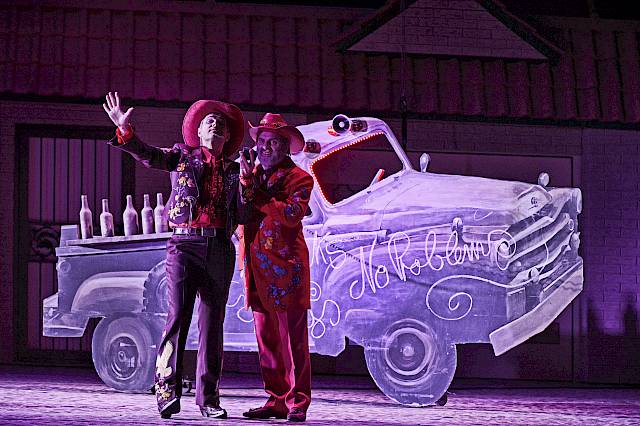

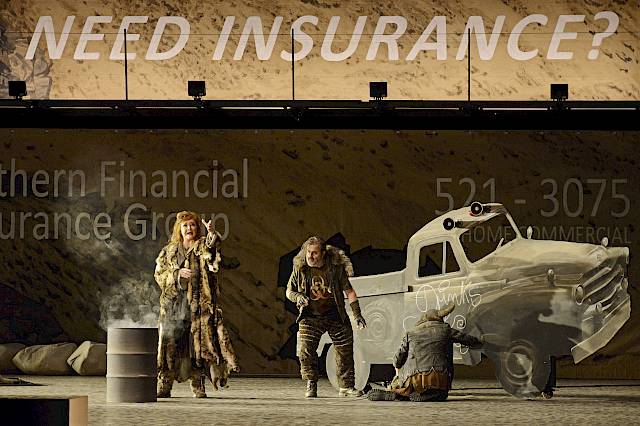

«In einer öden Gegend» beginnt die erste Szene aus der Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill; auf der Probebühne ist ein Truck angedeutet, Kisten mit Alkohol stehen drauf. Die Witwe Begbick – die weibliche Anführerin des ganzen Unternehmens – ist mit Willy und dem Dreieinigkeitsmoses hier gestrandet. Das Ganoven-Trio befindet sich auf der Flucht, es wird nach ihnen gefahndet. Jetzt sitzen sie fest, können nicht vor noch zurück. Auf Gold-Scheffeln haben sie keine Lust. Aber die anderen haben ja das Gold. Also beschliessen sie eine Stadt zu gründen. Eine profitable Stadt soll es werden, denn: «Ihr bekommt leichter das Geld von Männern als von Flüssen», so Leokadja Begbick. Die Idee scheint genial.

«So eine Rolle habe ich noch nie gesungen», sagt Karita Mattila nach der Probe und schüttelt ein bisschen den Kopf, «dieses Stück ist keine gewöhnliche Oper!». Gesanglich findet sie die Partie zwar keine grosse Herausforderung. Das kann man nachvollziehen, hat sie doch in den letzten Monaten Wagners Kundry und Sieglinde gesungen – dramatische Sopranpartien also, die der Stimme alles abfordern. Verglichen damit sind die Songs von Kurt Weill ein Kinderspiel. Aber damit ist es nicht getan. Die Brechtschen Figuren sind komplex und erfordern grosses schauspielerisches Know-How und präzises Studium. «Glücklicherweise bin ich eine gute Schauspielerin», sagt Mattila, «und durfte in meiner Karriere viel von fantastischen Regisseuren lernen» – eine ganze Reihe zählt sie auf, darunter Otto Schenk, Luc Bondy, Peter Stein, Lew Dodin, Christof Loy, Jürgen Flimm und Olivier Tambosi. Grosse Disziplin erfordert auch das Lernen der Brechtschen Texte, die selbst für einen deutschen Muttersprachler nicht leicht sind. Und es ist viel Text, den Leokadja Begbick in diesem Stück zu sprechen hat, oft in blitzartigem Wechsel mit gesungenen Abschnitten, nicht selten zeitlich genau festgelegt über rhythmische Muster des Orchesters.

Die deutsche Sprache ist für die gebürtige Finnin Karita Mattila aber kein Problem. Auch im Gespräch nach der Probe switcht sie nur hin und wieder ins Englische, wenn ihr der passende Ausdruck in dieser Sprache grad leichter einfällt; so zum Beispiel, wenn sie dankbar und zufrieden davon erzählt, dass sie nach fünfunddreissig Spielzeiten «still going strong», noch immer gut in Form, sei. Auch Deutsch hat Mattila im Lauf dieser atemberaubend langen und erfolgreichen Karriere gelernt, in der stetigen Arbeit an Partien des deutschsprachigen Repertoires, so zum Beispiel mit den dramatischen Rollen von Richard Strauss. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war es, als Claudio Abbado sie 1995 als Chrysothemis in Strauss’ Elektra zu den Salzburger Festspielen holte. Seither wurde sie auch als Salome in Paris und an der Metropolitan Opera gefeiert und gab 2014 am Londoner Covent Garden schliesslich ihr umjubeltes Debüt mit der Titelpartie in Ariadne auf Naxos. Aber auch Beethovens Leonore und Wagner-Partien wie Elsa und Eva gehören zu den Höhepunkten ihrer glanzvollen Karriere im deutschsprachigen Fach.

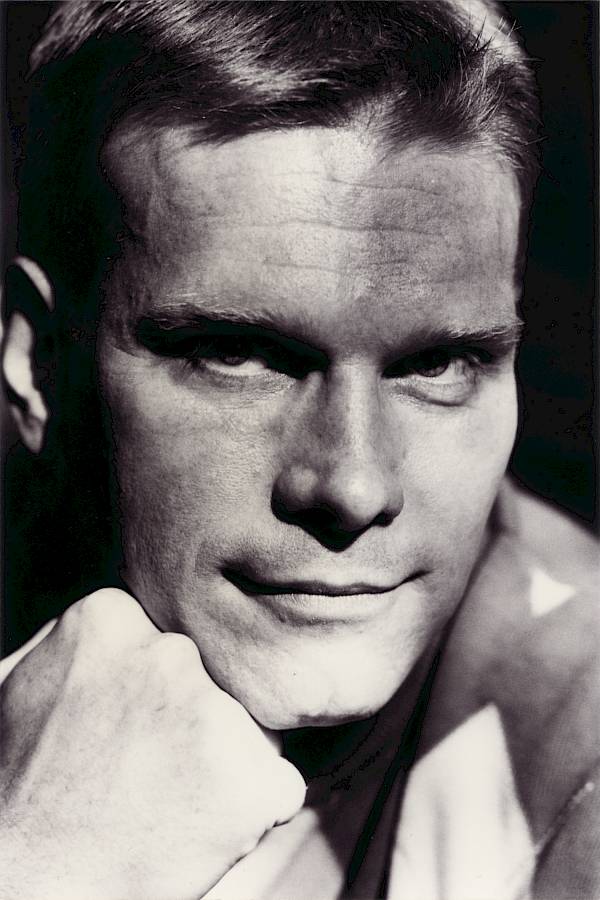

Gearbeitet hat Karita Mattila in den vielen Jahren mit den bedeutendsten Künstlern ihrer Zeit – und manchmal, wenn man beispielsweise die Aufnahme von Wagners Meistersingern unter der Leitung von Sir Georg Solti in den Hän-den hält, auf der sie eine überragende Eva singt, beschleicht einen das seltsame Gefühl, in eine vergangene Ära zurückzublicken, zu der diese Sopranistin, die in voller Frische vor einem sitzt, mit Haut und Haar dazugehört hat. Und wenn man Mattila auf den vor wenigen Jahren verstorbenen Dirigenten Claudio Abbado anspricht, der zu ihren wichtigsten musikalischen Partnern gehörte, wird die sonst so fröhlich und mit kräftiger Stimme er-zählende Sängerin ein bisschen leise und wehmütig.

Der Rückblick auf Karita Mattilas Werdegang zeigt, dass sie ihre Partien stets mit Sorgfalt ausgewählt hat. Ihr erster grosser Erfolg gelang ihr als 26-Jährige im lyrischen Sopranfach, mit dem Debüt als Fiordiligi in Mozarts Così fan tutte in London. Neben den bereits erwähnten Partien sind im Lauf der Jahre Auftritte als Elisabetta in Verdis Don Carlo, Amelia in dessen Ballo in maschera, Puccinis Tosca und – als ihre Paraderolle – Janáčeks Jenůfa dazugekommen. «Die Partien kommen zum Glück fast immer zur richtigen Zeit», sagt die Sängerin. Strauss’ Ariadne beispielsweise empfand sie als furchtbar langweiligen Charakter, bis sie im Alter war, dieser tiefbetrübt in die Vergangenheit blickenden Figur mit einem gewissen Verständnis zu begegnen. «Und die Witwe Begbick will man auch nicht als 25-Jährige singen», sagt sie lachend. Und jetzt ist es Zeit für neue Herausforderungen: Nach zahlreichen gefeierten Auftritten als Jenůfa hat sie 2016 die Rolle innerhalb dieses Stücks gewechselt und singt nun deren Stiefmutter, die Küsterin. Und auch in Strauss’ Elektra möchte sie gerne die Mutterrolle, die Klytämnestra, übernehmen.

Auf ihr bevorstehendes Debüt am Opernhaus Zürich hat Karita Mattila in der vergangenen Spielzeit bereits einen kleinen Vorgeschmack gegeben: Nach dem zweiten Teil ihres Liederabends, mit ergreifend interpretierten Liedern von Alban Berg und Richard Strauss, stimmte sie als Zugabe einen Tango an. Keinen finnischen zwar, wie man erwartet hätte, dafür den berühmten «Berliner Tango» Eine kleine Sehnsucht von Friedrich Hollaender. Schmunzelnde Gesichter und eine beschwingte Atmosphäre im Saal bewiesen, dass die Sängerin, die stets dem Jazz und der Volksmusik zugetan war, auch im deutschen Repertoire der 20er-Jahre den richtigen Ton trifft.

Auf der Probebühne in Escher-Wyss ist man unterdessen bei Szene 7 angekommen. «Alle Unternehmungen haben ihre Krisen», hat Brecht als Motto drüber geschrieben. Mit dem Aufstieg der Stadt Mahagonny will es nicht so recht klappen. «Frustrierend ist das!», findet Mattila, und meint damit die Situation im Stück. Denn die Szene klappt schon ganz gut: Als Sebastian Baumgarten ihr eine szenische Anweisung gibt, meint sie «Das kann ich machen! Jetzt wo der Text besser geht, habe ich ja mehr Zeit», und grinst.

Woher sie eigentlich diese ganze Energie nimmt, immer wieder neue Partien und lange Texte auswendig zu lernen? «Es ist harte Arbeit», sagt sie, «und das Schrecklichste an diesem Beruf ist es, ständig weg von zuhause zu sein und in gemieteten Hotels und Wohnungen zu sitzen. Wenn die grosse Liebe zur Musik nicht da wäre, dann würde ich das alles nicht schaffen.»

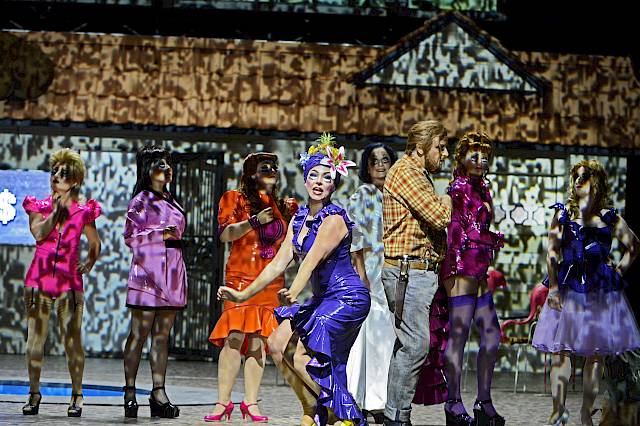

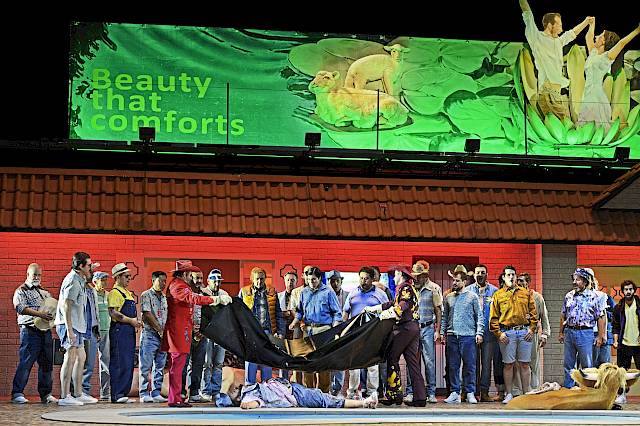

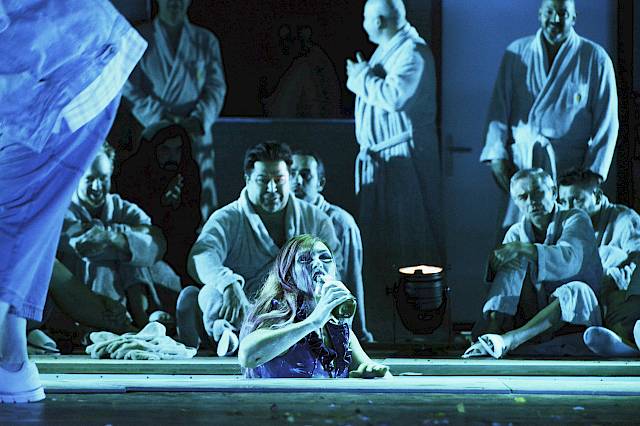

Zum Unterwegssein hat Karita Mattila eine Geschichte zu erzählen. Und diese passt erstaunlich gut zum Stück, das hier geprobt wird: Je weiter man in der Mahagonny-Partitur blättert, desto mehr breitet sich die Krise aus. Die Stadt, in der die Witwe Begbick penibel für «Ruhe und Eintracht» sorgen wollte, verkommt zu einem einzigen Freudenhaus, in dem alles erlaubt ist – solange man dafür bezahlen kann. Dieser Wandel wird im Stück durch eine Szene eingeleitet, in der überraschend ein Hurrikan aufzieht und Mahagonny zu zerstören droht. Inspiration für diese Szene lieferte Bertolt Brecht der Bericht über einen Wirbelsturm, der am 20. September 1926 mit katastrophalen Folgen über Florida hinwegbrauste.Und in Florida lebt heute Karita Mattila. Dort steht ihr Haus. Zum Glück nicht am Meer. Als der Wirbelsturm «Irma» Anfang September 2017 auf das amerikanische Festland trifft, ist die Sängerin in San Francisco. «Von Überschwemmungen war unser Haus zum Glück nicht betroffen», erzählt sie, «aber es sind Palmen umgefallen und haben den Weg versperrt. Es gab kein Wasser, keine Elektrizität. Ich konnte nicht nach Hause.» Statt, wie ursprünglich geplant, dort mit ihrem Pianisten zu proben, ist sie zu ihm nach Washington geflogen. Dann ging es direkt weiter, über Miami und Lissabon nach Zürich. Und nach der Mahagonny-Produktion ist die nächste Station Skandinavien. «Und das alles mit zwei Koffern!» ruft sie aus, «zum Glück ist mein lieber Mann zuhause und kümmert sich dort um die Dinge. Wenn er nicht wäre, hätte ich hier alles abgesagt und wäre nach Hause gefahren!» Sie habe aber schon sehr früh realisiert, dass man in diesem Beruf nicht viel Zeit hat, sich um das Alltägliche zu kümmern: «‹The show must go on›, heisst die Devise. Und die wirkliche Bedeutung dieses Satzes verstehen viele Leute nicht. Es steckt etwas Tragisches drin.»

Doch für heute ist bald Schluss. Die Probe neigt sich dem Ende zu. Noch einmal wiederholt Karita Mattila eine längere Textstelle und den dazugehörigen Gang vorne an der Bühnenkante. «Weniger, Karita, du musst das ökonomisch machen», sagt Regisseur Baumgarten. «Ökonomisch? Dieses Wort kenne ich nicht!», lautet die Antwort. – Irgendwie stimmt das. Wenn Karita Mattila auf der Bühne steht, gibt sie alles. Stimmlich und körperlich. Andererseits: Wie sollte man nach fünfunddreissig Spielzeiten noch so energiegeladen auf der Bühne stehen kön-nen, wenn man nicht höchst ökonomisch mit seinen Ressourcen umgehen würde? Nach der Probe verabschiedet sich die 57-Jährige jedenfalls ins Fitnessstudio.

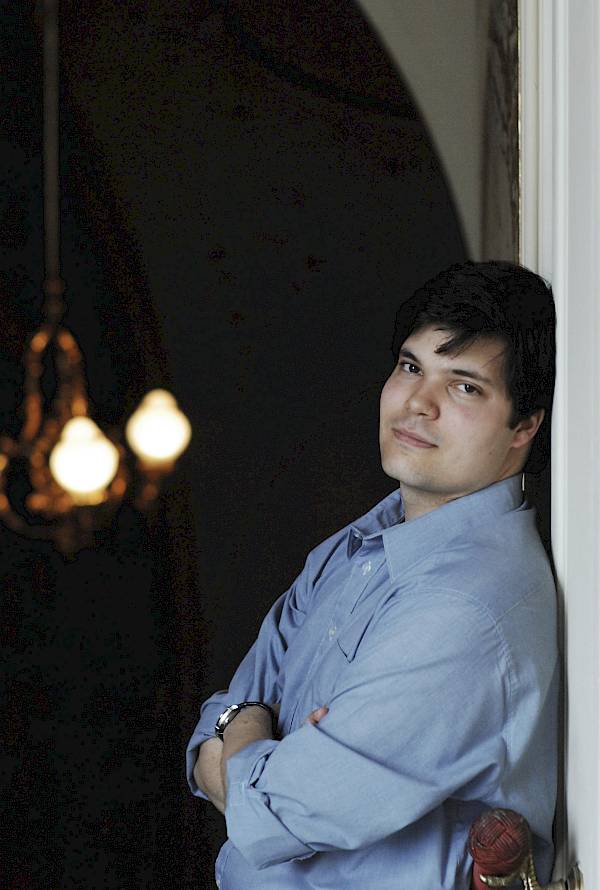

Fabio Dietsche, Dramaturg am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 53, Oktober 2017.

Das Mag können Sie hier abonnieren.