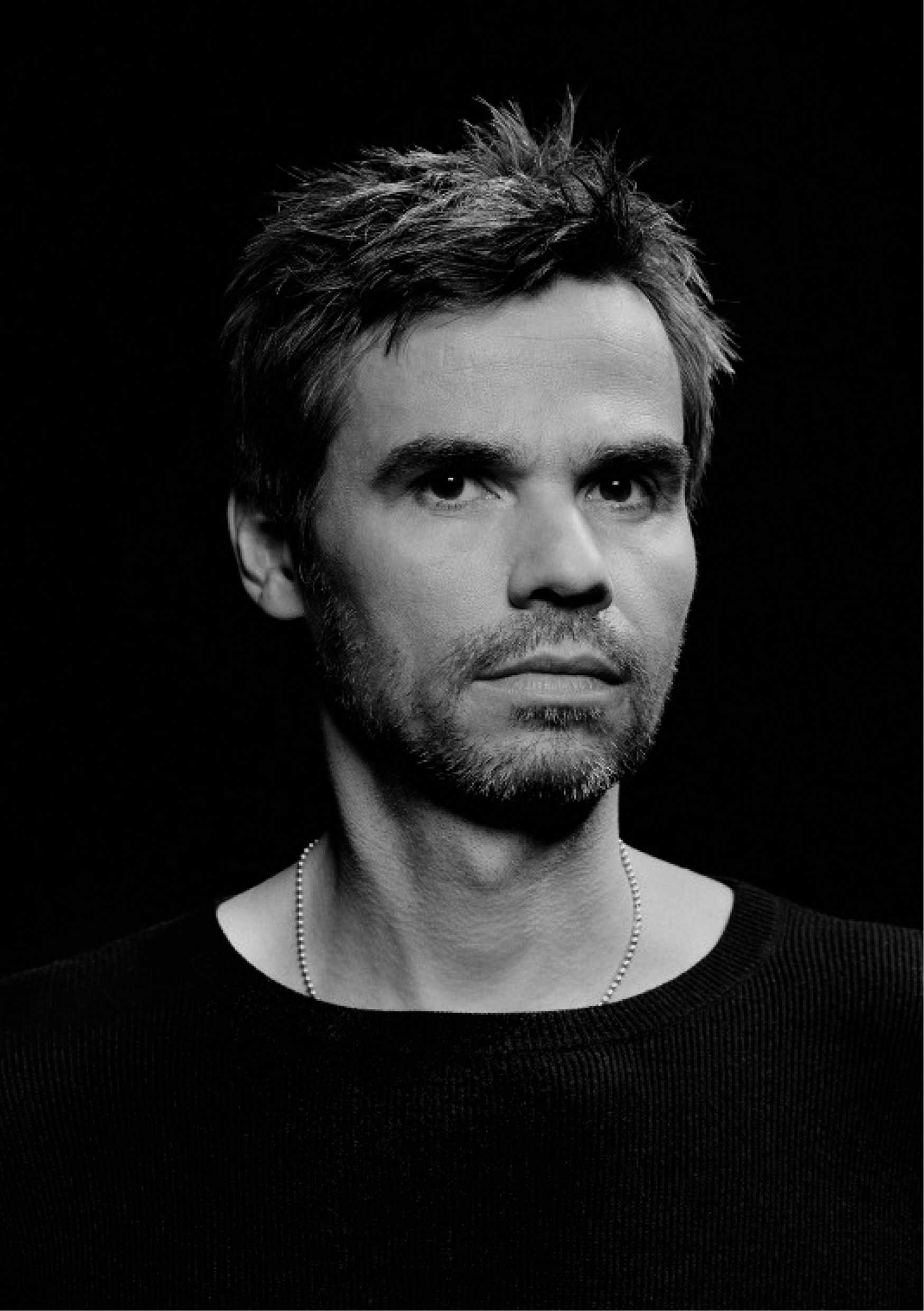

Kurt Weill und Bertolt Brechts Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny» gehört zu den bedeutendsten Musiktheaterwerken des 20. Jahrhunderts und hat bis heute nichts von ihrer Brisanz eingebüsst. Ein Gespräch mit Regisseur Sebastian Baumgarten vor der Premiere 2017 über Spass, Wollust, Gewalt und Anarchie und wie man das auf die Bühne bringt.

Wo liegt Mahagonny, und was ist das für eine Stadt, von der die Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht handelt?

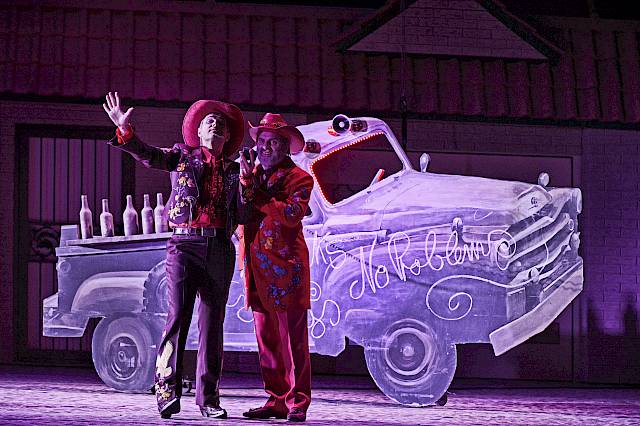

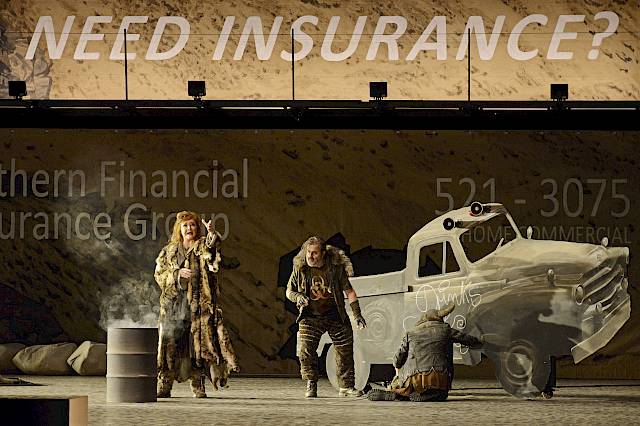

Sie wird in einer Art Niemandsland gegründet von einer Kriminellenbande, angeführt von der ehemaligen Prostituierten Leokadja Begbick. Es ist eine künstliche Stadt, die aus dem Nichts entsteht. Sie erinnert an die biblischen Orte Babylon und Sodom und Gomorrha, aber weist natürlich Parallelen zur Glücksspielerstadt Las Vegas auf. Brecht und Weill wollten das Stück allerdings ganz bewusst von Cowboy und WesternAssoziationen absetzen, deshalb haben sie die ursprünglich englischen Rollenbezeichnungen in deutsche abgeändert, um einen Widerspruch zu erzeugen zwischen den Figuren und der Landschaft.

Wie real ist dieses Mahagonny?

Es ist real und nicht real zugleich, aber kein Ort, der Heimat bietet. Die Stadt steht für temporäres Vergnügen. In ihr ist nichts von Dauer. Sie ist ein transitorischer Ort, der nie eine feste Gestalt annimmt. Der permanente Umbruch von Recht und Ordnung, der in Mahagonny stattfindet, erzeugt das Unbehauste und Entfrem dete, das für das Stück so zentral ist.

Spiegeln sich darin Brechts eigene Grossstadterfahrungen?

Die Oper ist in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden, als Brecht in Berlin lebte. Da hat er die Stadt als Dschungel erfahren. Leben, Unterhaltung, Alkohol, Sex und Kunst konzentrierten sich an diesem einen Ort und bedeuteten Üppigkeit und Gefahr in gleichem Masse. Ein frühes Theaterstück von Brecht heisst nicht umsonst Im Dickicht der Städte.

Wie vollzieht sich der immerwährende Umbruch, in dem sich Mahagonny befindet?

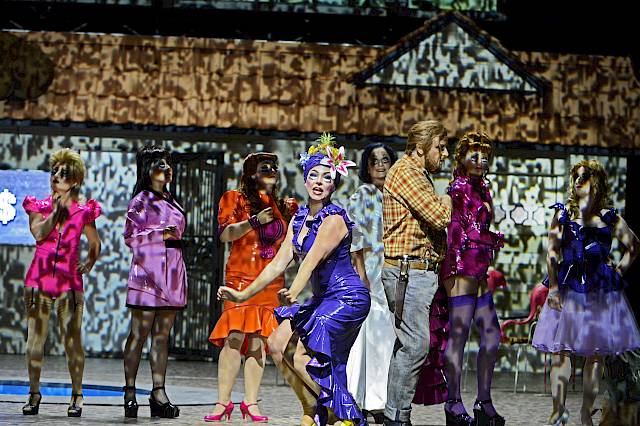

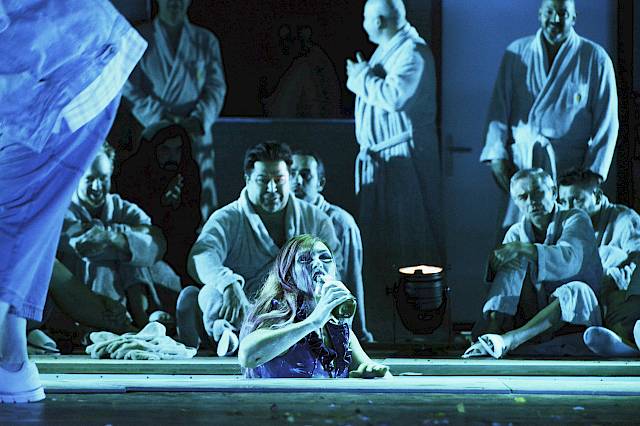

Es gibt mehrere, aufeinanderfolgende Phasen. Nach der Gründung der Stadt und der Ankunft von Prostituierten und Gästen etabliert die Begbick eine Art SpiesserGlück. Alles ist reizvoll, aber langweilig, billig und durchreguliert. Dagegen begehrt der Held der Oper, Paul Ackermann, auf. Angesichts eines drohenden Taifuns propagiert er eine neue, entfesselte «Du darfst»Phase, in der alles erlaubt ist, in der man «alles dürfen darf». Diese wiederum mündet in die finale Phase der Selbstzerstörung der Stadt.

Mahagonny ist ein Sehnsuchtsort. Welches Versprechen birgt er?

Dass man als Mensch glücklich wird. Sieben Tage ohne Arbeit, Spass, Wollust, Alkohol – davon spricht Leokadja Begbick in der ersten Szene. Mahagonny ist ein Konstrukt, das, wie jede Ware, ein fiktives Versprechen birgt. Dahinter steckt natürlich der Druck, mit der Ware Geld zu verdienen.

Das ist die klassische Wahrnehmung des Stücks: Es führt die sinnentleerten Mechanismen der kapitalistischen Warengesellschaft vor und stellt sie bloss. Ist das auch für dich das zentrale Thema?

Ein Werk wie Mahagonny öffnet natürlich sehr viele, verschiedene Themenfelder. Für mich stand der Anspruch auf unbedingten Genuss im Zentrum, auf den Paul Ackermann pocht, und mit dem er das protestantische Verbots und Regelsystem, das Leokadja Begbick etabliert hat, aushebelt. Zügelloser Genuss ist eine starke Energie im Stück.

Saufen, Fressen, Dauersex und Sport bis zum Mord werden in der «Du-darfst»-Phase des zweiten Akts exzessiv durchgespielt.

Die anarchische Lust, die sich da Bahn bricht, ist ein Ausdruck von grosser Vitalität, weil sie alles ideologisch Festgefahrene aufmischt. Sie greift um sich und scheint die Welt verändern zu können.

Der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann hat diesen Aspekt in seinem aktuellen Buch über Brecht betont: «Mahagonny», schreibt er, «sei zwar in manchem ein Abbild der kapitalistischen Gesellschaft, zugleich jedoch ein Anderswo: Name und Ort für die Illusion und Utopie der absoluten Freiheit, den Genuss in seiner radikalen Asozialität.»

Genau. Zunächst ist der anarchische Genuss gegen die protestantische Lebensverengung eine positive Energie. Später dann wird er zu einer zerstörerischen Kraft. Beides wird im Stück vorgeführt.

«Wozu Türme bauen wie der Himalaya, wenn man sie nicht umwerfen kann, damit es ein Gelächter gibt», singt Paul Ackermann.

Die Energie richtet sich gegen das Eingeklemmte und Verklemmte der Verhältnisse, aber im zweiten Teil des Stückes erlebt der Anarchist den Umschlag dieser Energie gegen sich selbst. Die anarchische Lust wird dann absolut gesetzt und kippt ins Zerstörerische.

Von Brecht sagt man, er sei Nihilist gewesen. Was ist damit im Hinblick auf Mahagonny gemeint?

Er geht wie die Philosophen Walter Benjamin und Adorno von der Vorstellung aus, dass das Nihil, das Nichts, notwendig ist, um neu beginnen zu können. Voraussetzung für Veränderung ist, dass erst einmal alles in die Luft fliegen muss. Denn sobald man aus bestehenden Verhältnissen heraus versucht, die Gesellschaft zu verändern, sind die alten Krankheiten im Kommenden weiterhin enthalten und brechen erneut aus.

Walter Benjamin spricht in einer Analyse der Hauspostille, das ist die Gedichtsammlung, in der die Mahagonny-Gesänge zuerst veröffentlicht wurden, von der «asozialen Haltung» Brechts. Wenn Anarchie Trumpf ist, so denke der Dichter Brecht, soll sie wenigstens beim Namen genannt werden. Die Konsequenz aus asozialen Verhältnissen sei, «ohne falsche und ohne echte Scham» davon zu sprechen.

Das ist genau das Thema in Mahagonny.

Etwa, wenn Paul Ackermann singt «Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen keiner dazu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es, und wenn einer getreten wird, bist du’s.» Das ist der Song, in dem der Raubtierkapitalismus auf den Punkt gebracht wird.

Die Unverschämtheit liegt da weniger in dem Gedanken, der im Grunde jedem klar ist, als in der Tatsache, dass er formuliert wird. Er wird ausgesprochen! Alle wissen es, aber keiner redet drüber. Paul Ackermann tut es.

Bei Brechts Kapitalismuskritik hat heute mancher das Gefühl, das sei die ewiggleiche alte Leier.

Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir in der Dekadenz unserer heutigen euro-zentristischen Weltbetrachtung die entscheidenden Fragen nicht aus den Augen verlieren. Man kann natürlich sagen, die Kapitalismuskritik bei Brecht sei kalter Kaffee. Da würde ich immer dagegen halten und behaupten: Wir diskutieren uns die Köpfe heiss über Migration, Umweltschutz, Genderfragen usw. Diese Themen sind alle auch sehr berechtigt, aber die Grundfrage nach dem kapitalistischen System stellen wir nicht mehr, die nach der Dominanz des Geldes in unserem Wertekanon fragt. Als sei es die Lösung, wenn wir von einem besseren, veganen Kapitalismus träumen. Brecht und Weill stellen die Grundfrage in Mahagonny aber sehr wohl und zwar auf dialektische Weise. Man neigt heute dazu, die BrechtTexte zu unterschätzen. Brecht benennt Probleme und wirft Fragen auf, die ich mir als Zuschauer dann schon selbst beantworten muss.

Das Stück hat also deiner Meinung nach hundert Jahre nach seiner Entstehung nichts von seiner Brisanz verloren?

Eine Welt, die knallhart auf Geld gründet, bringt auch heute noch die Themen hervor, die in dieser Oper behandelt werden. Die Menschen gehen doch im Moment nicht ohne Not aus Afrika weg. Die kapitalistische Ordnung produziert Armut und Ungerechtigkeit, und die Menschen folgen dem Versprechen des Geldes, wie sie es auch in Mahagonny tun. Der eigentliche Grund der Entwicklungen in Afrika liegt doch im Kolonialismus. Auch da gibt es eine Parallele zur Oper: Die Gründung der Stadt durch die Begbick und ihre Komplizen ist eine kapitalistische Landnahme, eine Art kolonialer Aneignung von zweifelhafter Legitimität.

Brecht wird heute gerne als linker Moralisierer abgetan, als der Theatermacher mit dem belehrenden, erhobenen Zeigefinger. Ist das ein Missverständnis?

Das ist halt die verallgemeinernde Wahrnehmung von Brecht, die schon deshalb falsch ist, weil es den einen Brecht gar nicht gibt. Sein Schaffen vollzieht sich in verschiedenen Phasen. Als er gemeinsam mit Weill die MahagonnyOper in den zwanziger Jahren schrieb, hat er die aktuellen Kunstentwicklungen vom Expressionismus bis zum Dadaismus aufgesaugt. Und er hat sich dem Medium Musik geöffnet. Das heisst, er hat an allen Formaten des Theaters experimentiert. Es scheint, als würde sich der Blick auf die Welt für Brecht noch einmal komplett ändern. Ideologie stand da überhaupt nicht im Vordergrund. Ich sehe in Mahagonny nicht die eine zentrale politische Botschaft. Das wäre zu einfach. Mahagonny ist von einer starken Ambivalenz des Denkens geprägt, es führt uns dialektische Widersprüche vor, um uns als Zuschauer zu Entscheidungen herauszufordern. Wenn aus heutiger Sicht über den ach so moralischen Brecht geschimpft wird, kann ich nur sagen: Gegenwärtig hat doch gerade das betreute Theater Konjunktur, das uns mit einem pädagogischen Ansatz erklärt, was wir in Bezug auf unsere Gegenwart zu denken und wie wir es zu sagen haben.

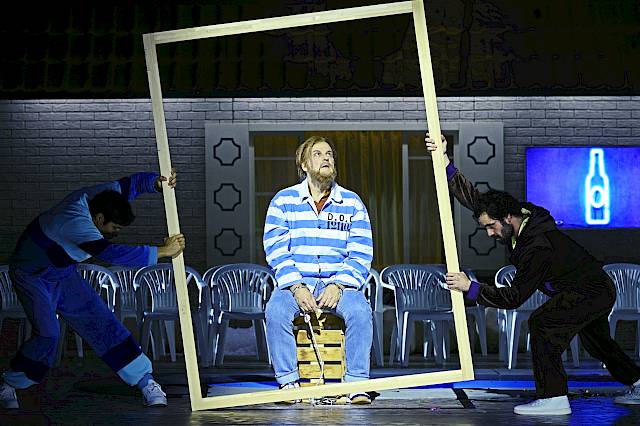

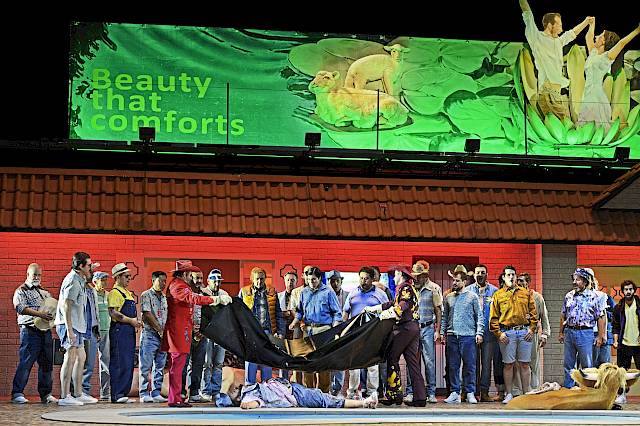

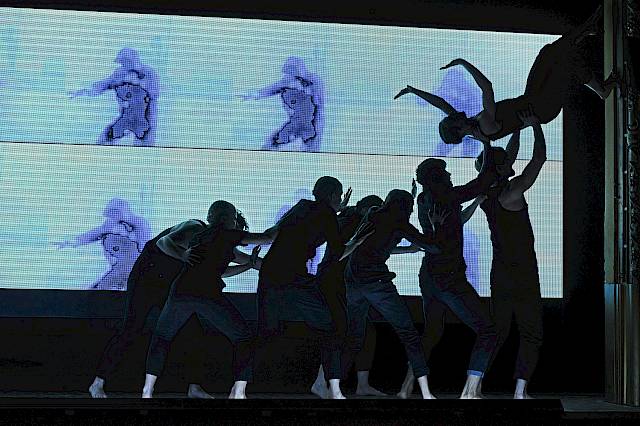

Die Oper handelt im zweiten Teil von Masslosigkeit. Es wird gehurt in Ma hagonny. Ein apokalyptischer Hurrikan bedroht die Stadt. Herr Jakob Schmidt frisst sich zu Tode. Alaskawolfjoe wird in einem Boxkampf erschlagen. Wie bringt man das auf die Bühne?

Wenn man das realistisch darstellen will, kommt man nicht hinterher. Man muss das übersetzen. Theater bedeutet für mich immer Abstraktion von Realität und damit auch formale Abgrenzung. Die tritt in einen Widerspruch zu der Haltlosigkeit, die später Gegenstand des Stücks ist. Brecht und Weill wussten genau, dass sich Anarchie und Zügellosigkeit nicht einfach abbilden lassen und führen Mittel der Form ein, um Formlosigkeit darstellbar zu machen. Das ist in der Praxis immer eine grosse Herausforderung.

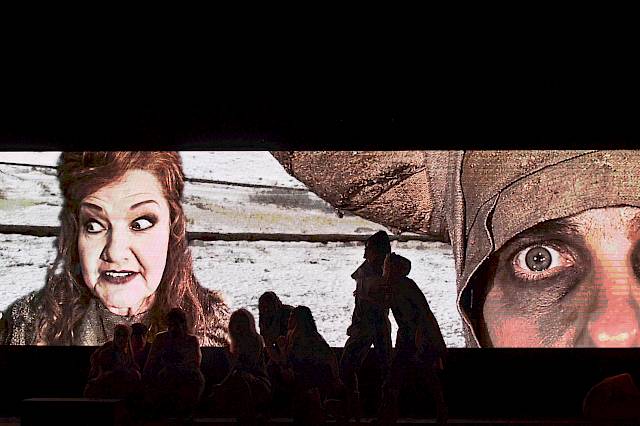

Brecht beschreibt in seinen Anmerkungen zu Mahagonny die Grundzüge des epischen Theaters. Er propagiert für die Oper die Abkehr von Identifikation, Einfühlung, und Gefühlsrausch und fordert die berühmte Trennung der Elemente Wort, Musik und Darstellung. Was heisst das für die Spielweise, in der man das Stück auf die Bühne bringen muss?

Bei Mahagonny ist das gar nicht so kompliziert, weil die Partitur in einer Oper die Form stark vorgibt. Die Szenen sind scharf geschnitten und kontrastierend voneinander abgegrenzt. Der Sänger kann die Identifikation mit der Figur daher nicht den ganzen Abend durchziehen. Die Nummern zwingen ihn, immer wieder in das Spiel ein und auszusteigen, um in der Unterbrechung etwa nach vorne zu gehen und einen Kommentar über das Erlebte zu machen. Die szenische Darstellung muss sich zu einem möglichst klar gesetzten Nacheinander fügen und nicht in der Gleichzeitigkeit.

Kann das nicht zu einer, gerade im Opernkontext, als sehr kalt empfundenen Darstellungsweise führen?

Im Song, im Chor, in der Szene selbst sollen Identifikation, Psychologie und Emotionalität schon greifen, aber eben abgegrenzt und im scharfen Kontrast vom Vorhergehenden und dem Folgenden. Was in der Frage mitschwingt, ist aber vielleicht etwas anderes. Verfremdung entfremdet natürlich immer auch vom Material. Ich komme als Zuschauer in die Haltung des Betrachters und soll den Kopf einsetzen und reflektieren. Ich persönlich erlebe aber gerade in der jungen Generation der Theatermacherinnen und der Theatermacher ein ganz starkes Bedürfnis nach Gefühl, das durch Brechts Theater nicht gedeckt wird. Brecht hat seine Methode zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kampf gegen Faschismus und Irrationalismus und die Kirche in Anschlag gebracht. Wir befinden uns heute im 21. Jahrhundert und an einem anderen Punkt, die Rationalität der Moderne hat uns stark geprägt, auch negativ. Wie Heiner Müller sagt: «Aufklärung ist eine negative Kraft.» Von daher kann ich die Skepsis nachvollziehen, die Brecht heute mitunter entgegen gebracht wird.

Du bist ein Regisseur, der in seinen Inszenierungen gerne in die Vollen geht und mit aufwendigen Bühnenbildern, Video, Film, Choreografie usw. arbeitet. Der spektakulär unterhaltsame Abend könnte aber gerade bei Mahagonny auch zum Problem werden, denn Brecht und Weill wollten mit diesem Werk Kritik an der «kulinarischen» Form der Oper üben. Wie gehst du damit um?

Zunächst mal: Ein üppiger, praller, lustvoller Abend entspricht genau meinen sinnlichen Vorstellungen von Theater. Weglassen und Reduktion ist nicht so mein Ding. Wichtig ist, zu verstehen, wie die Oper funktioniert. Die Musik ist ja alles andere als üppig und ausschweifend in ihrer Machart. Die Texte sind auf den Punkt geschrieben. Es ist die Menge an Szenen, kleinen, griffigen Elementen und Kontrasten, die das Stück so reich und voll machen. Dem muss man Rechnung tragen. Was das konkret in Bezug auf unsere Produktion bedeutet, kann ich im Moment noch gar nicht beantworten. Der Versuch wird sein, das Kulinarische aufzugreifen und in dem Moment, wo es da ist, zu kontrastieren. Was mich im Moment ganz stark trägt und fasziniert, ist die Qualität der Musik. Ich habe vor ein paar Jahren die Dreigroschenoper in Stuttgart gemacht und bin im Vergleich dazu komplett begeistert von der MahagonnyPartitur. Die Musik ist vielschichtig, in ihrem Eklektizismus unfassbar gut gebaut und verwoben und kommentiert den Text auf einer ganz eigenständigen Ebene.

Das Mahagonny-Songspiel wurde 1927 in Baden-Baden bei einem Avantgarde-Festival uraufgeführt und als avantgardistisch gefeiert. Das darf man nicht vergessen, wenn man heute etwa den Alabama-Song nur noch als erfolgreichen Popsong wahrnimmt, der von den Doors bis David Bowie adaptiert wurde.

Die Eingängigkeit der Musik ist das eine, aber ihr stehen kompositorische Sachen entgegen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Es ist unglaublich, was Kurt Weill da veranstaltet. Wir haben gerade die Szene geprobt, in der Jakob Schmidt sich zu Tode frisst. Die Musik ist surreal instrumentiert für Banjo und Zither und so melancholisch und nihilistisch, von Anfang an. Grossartig! Die Szene selber kommt mir vor wie ein Moment bei Ingmar Bergman: Die Sinnlosigkeit des Tuns gibt sich in jedem Moment und wird auf allen Ebenen erkennbar, der Musik, dem Text, der Szene. Das ist für Brecht eigentlich untypisch, weil es in den dialektischen Prozessen immer darum geht, dass eine Figur erstmals an etwas glauben muss, um dann desillusioniert zu werden. Das ist in der JakobSchmidtSzene ganz anders und filmisch gedacht: In die Szene schneiden die Autoren erst im letzten Moment rein, als würde man nur das Auslaufen des Blutes nach einem Selbstmord zeigen.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 53, Oktober 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.