Vier Töne aus Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie.

In der unrühmlich dahingeschwundenen DDR gab es einen Musikwissenschaftler, der die fixe Idee verfolgte, nahezu jeder melodischen Linie Beethovens liessen sich die Worte der Ode an die Freude unterlegen. In zahllosen Publikationen hat er sich mit diesem – allzu offensichtlich ideologisch bestimmten – Bild eines Lebenswerks, das geradlinig auf das Finale der 9. Sinfonie und die darin ausgedrückten Ideen zusteuert, zum Gespött seiner Fachkollegen gemacht. Der Fall wäre nicht mehr der Erwähnung wert, würde nicht eine grosse Wahrheit in der Narrheit liegen: Denn tatsächlich hat kaum ein anderer Komponist Zustände grösster, alle Grenzen sprengender Freude komponiert. Und keineswegs nur im Finale seiner letzten Sinfonie. Man hat die auffällige Neigung zur Gestaltung solcher Ausbrüche mit Beethovens cholerischem Charakter erklärt, denn der Choleriker kennt nicht nur heftige Zornausbrüche, sondern auch Zustände geradezu ekstatischer Freude, wie sie Beethoven erstaunlich oft gestaltet hat. So auch im Finale seiner siebten Sinfonie, die Richard Wagner als «Apotheose des Tanzes» bezeichnete. Das Hauptthema des Satzes ist eine übermütig wirbelnde Tanzmelodie, die von slawischer Volksmusik inspiriert ist und dem ganzen Satz ihren unwiderstehlichen Schwung verleiht. Aber seltsam: In der zweiten Periode dieses Themas spielen die ersten Violinen eine nur vier Töne lange,

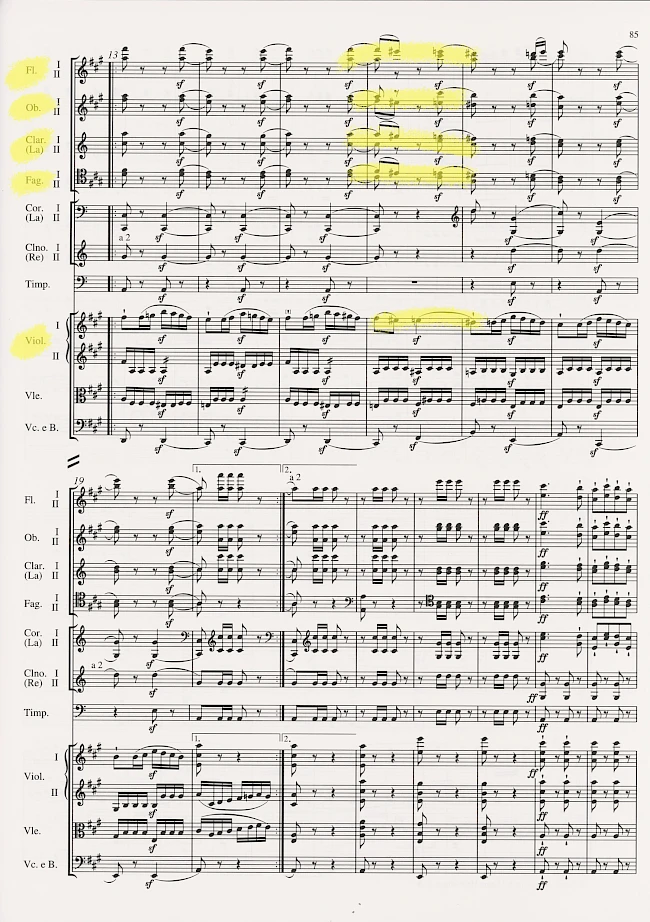

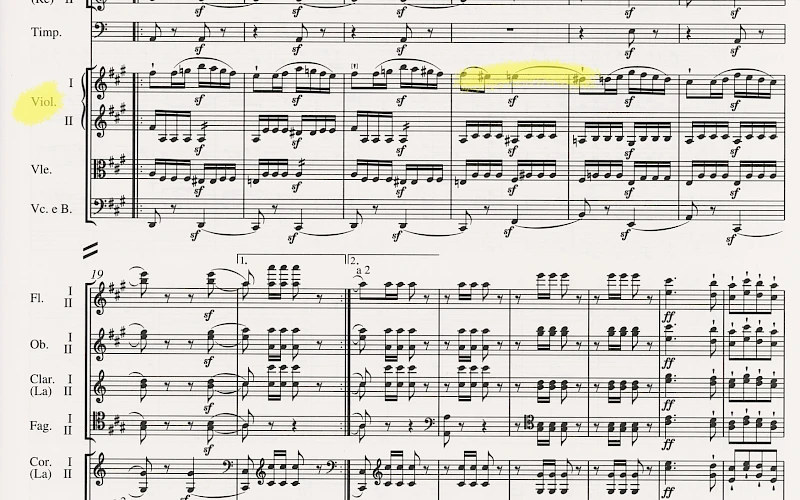

chromatisch absteigende Linie, deren klagender Charakter in auffallendem Widerspruch zur Umgebung steht. Es ist nur eine kurze Eintrübung, die im allgemeinen Trubel fast untergeht. Aber ein Blick in die Stimmen der Holzbläser lässt aufmerken: Ihre Stimmen betonen nachdrücklich den Charakter der Klage, indem die Linie aus vier Tönen in zwei Gruppen zu je zwei absteigenden Sekundschritten zerlegt wird. Die absteigende Sekunde aber wird traditionell als Seufzer-Motiv, als Symbol der Trauer oder des Schmerzes verwendet.

Wie Schiller wusste Beethoven um die Kraft der Freude, die Menschen zu verbinden, und entdeckte in den Momenten, wo sie das bewirkt, den Vorschein eines besseren Lebens, eines solidarischen Lebens in Freiheit: wo «alle Menschen Brüder» sind. Diesen Gedanken hat er immer wieder gestaltet (und insofern war der vorerwähnte Musikwissenschaftler auf der richtigen Fährte). Aber Beethoven war nicht der Maler gemütlicher Idyllen. Er wusste auch darum, dass dieses erträumte Glück gefährdet ist, erkämpft und verteidigt werden muss. Die kriegerischen Passagen dieses Satzes mit ihren heftig punktierten Rhythmen, die auf die Musik der französischen Revolution verweisen, stehen dafür ein. Das hat die junge Bettina von Arnim wohl verstanden, die an Goethe schrieb, beim Anhören dieser Musik habe sie sich vorgestellt, «den Völkern mit fliegender Fahne voranziehen zu müssen». Voranzuziehen, so würde Beethoven vielleicht fortgesetzt haben, in den Kampf für die Befreiung der Menschheit in Freude. In einer Freude freilich, die immer gefährdet ist, die immer verteidigt werden muss gegen die Feinde der Menschheit. So fallen der von Wagner apostrophierte Tanz und Bettinas Kriegsmarsch in eins. Der ekstatische Charakter des Finales ist mithin nicht einfach psychologisch aus Beethovens cholerischem Charakter zu erklären. Dahinter – und hinter den Verdüsterungen, die immer wieder einbrechen und überwunden werden – steht vielmehr ein weitreichendes, die gesamte Menschheitsgeschichte umspannendes politisches Programm, dessen Essenz in gerade einmal vier Tönen übermittelt wird.

Text von Werner Hintze.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 78, Oktober 2020.

Das Mag können Sie hier hier abonnieren.