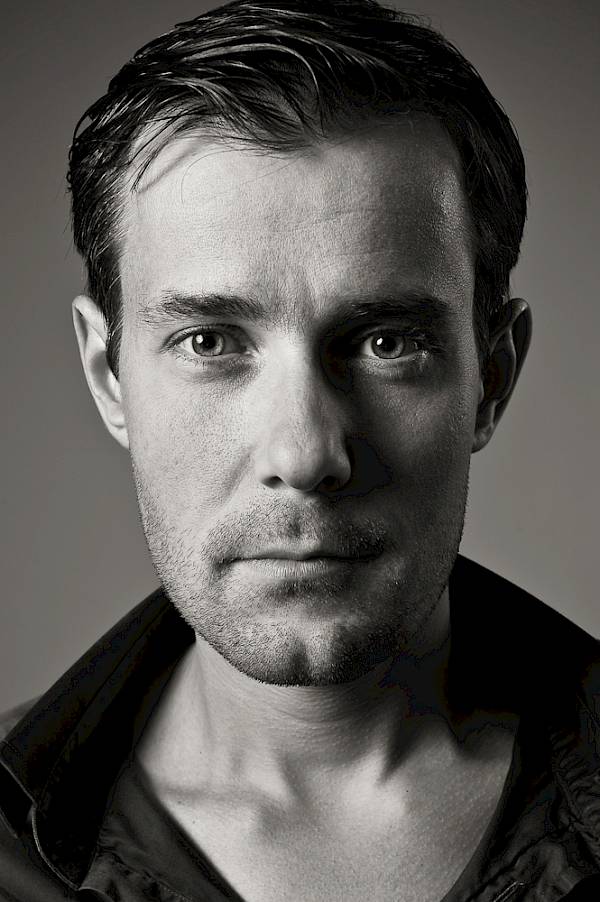

Dramaturgin Kathrin Brunner im Gespräch mit Kornél Mundruczó zur Neuinszenierung von «Cardillac»

Kornél Mundruczó, du wählst zwischen deinen vielen Filmen und Theaterprojekten deine Operninszenierungen sorgsam aus. Warum hast du dich für «Cardillac» entschieden und warum für Zürich?

Zürich ganz einfach deshalb, weil mich Matthias Schulz hierher eingeladen hat. Wir haben bereits an der Berliner Staatsoper zusammengearbeitet, und beide Produktionen waren für mich wirklich sehr gute Erfahrungen. Das eine war ein neues Stück von Péter Eötvös, «Sleepless», und das andere «Rusalka» von Antonín Dvořák. Als Matthias «Cardillac» von Hindemith erwähnte, dachte ich: okay, das liegt irgendwo zwischen diesen beiden Welten. Ich mag solche geheimnisvollen Werke sehr.

Welches war dein erster Eindruck der Oper?

Mir war schnell klar, dass «Cardillac» eine aussergewöhnlich starke Oper ist, die ein enormes dramatisches Potenzial besitzt. Die Rollen in dieser Oper sind alle äusserst komplex und tiefgründig. Die Musik dürfte vielen im Publikum unbekannt sein, aber sie ist absolut mitreissend. «Cardillac» ist ein Werk, das noch längst nicht auserzählt ist und viele Interpretationen zulässt. Das reizt mich natürlich. Der Stoff über einen besessenen Goldschmied, der seine Kunden ermordet, um wieder in den Besitz seines Schmuckes zu kommen, ist ungewöhnlich und packend. Ich bin mir sicher: Für die meisten im Publikum wird das eine spannende neue Erfahrung.

Wie nimmst du die Musik wahr?

Sie ist seltsam, verrückt und schön. Es fühlt sich an, als käme die Musik aus einer Seele, die zum Zeitpunkt der Komposition ihre eigene Identität noch nicht ganz gefunden hätte. Das gefällt mir. Hindemith hat hier seine ganze Wut hineingeworfen. Manche Momente sind schnell und hypernervös, andere wirken unglaublich poetisch. Obwohl in den einzelnen Nummern eine formale Strenge herrscht, wirkt es insgesamt nie künstlich-konzeptionell. Diese Widersprüche und Mehrdeutigkeit faszinieren mich. Man hört viele Anklänge an Richard Strauss, Igor Strawinsky aber auch Schostakowitsch. Es ist eine unterschätzte Oper, die vor allem live ihre ganze Kraft entfaltet. Das Orchester klingt trotz der kleinen Besetzung oft wuchtig und brachial, das Tempo ist extrem, fast atemlos.

«Cardillac» wurde vor 100 Jahren in Dresden uraufgeführt. Ist die Oper ein typisches Kind seiner Zeit oder gibt es Verbindungen zu uns heute?

Sie hat viel mit unserer heutigen Zeit zu tun, sogar mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Wir befinden uns ebenfalls mitten in einer Art fieberhaftem Traum, in dem nichts mehr klar ist. Alte Werte sind verloren gegangen oder haben ihre Bedeutung eingebüsst. Was wahr ist oder falsch, ist kaum noch zu unterscheiden. Was gibt Hoffnung? Woran kann man glauben? Das ist wie zur Zeit der Entstehung von «Cardillac»: Deutschland in den 1920er-Jahren, das war eine Phase absoluter Freiheit vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Und zugleich ist da ein grosses moralisches Fragezeichen: Was ist gut, was ist schlecht? Dieses Gefühl kommt für mich in «Cardillac» unmittelbar zum Ausdruck. Es ist fast wie eine persönliche Haltung des Komponisten: als ob er verloren wäre in seiner eigenen Zeit. Bei den Proben ist uns aufgefallen, dass die Sängerinnen und Sänger schon nach kurzen Szenen immer wieder Atem schöpfen müssen. Das hat sicher nicht nur damit zu tun, dass die Partien physisch so herausfordernd sind, sondern sagt auch etwas über die Atemlosigkeit der damaligen Zeit aus. Das alles spiegelt unsere Gegenwart wider: zu viele Informationen, die täglich auf uns einströmen. Kunst soll oft beruhigen oder etwas Schönes zeigen. Aber ist das wirklich ihre Aufgabe? Oder ist ihre Aufgabe, die Wahrheit zu zeigen und unsere historische Situation fühlbar zu machen? All diese Fragen finde ich in diesem Stück wieder.

Cardillac ist ein Goldschmied. Ist er für dich ein Künstler oder einfach ein guter Handwerker?

Für mich ist er ein gescheiterter Künstler. Er hat zwar fast alles, was ein Künstler braucht: handwerkliches Können, Sinn für Schönheit, Sensibilität, Provokation. Natürlich macht man Kunst zuerst einmal für sich selbst, weil man als Künstler nicht anders kann. Aber irgendwann muss der Moment des Loslassens kommen, und man muss den anderen etwas geben. Verpasst man diesen Moment, verrät man die ganze Idee. Das ist für mich Cardillac und das «Cardillac-Syndrom»: diese narzisstische Brutalität, die in diesen Kunstwerken steckt. Etwas erschaffen, es weggeben – und es dann gewaltsam zurückholen. In abgeschwächter Form und ohne Blutvergiessen sieht man solche Cardillacs ja auch im wirklichen Leben. Sie werden wütend, weil jemand anderes ihre Schöpfung erlebt. Diese Form von Narzissmus ist sehr zeitgemäss, besonders in der digitalen Welt. Identitäten zerfallen in Avatare, die dafür da sind, einen zu lieben. Das macht das Stück so aktuell.

Cardillac wird im ersten Akt von der Öffentlichkeit für seinen überirdisch schönen Schmuck gefeiert; im zweiten Akt sehen wir ihn in seiner Werkstatt und blicken gleichsam in sein Inneres: Cardillac ist eine zutiefst gespaltene Persönlichkeit.

Cardillac ist ein Bassbariton und kein Heldentenor, das sagt schon viel aus. Er ist eine traumatisierte Person, ähnlich verschlossen wie Béla Bartóks Blaubart, der sein Land verlassen musste und in dieses Schloss kam, wo er zwar enormen Reichtum anhäufte, aber sozial völlig verloren und entwurzelt war. In beiden Opern steckt das Thema der doppelten Identität, der zweiten Natur des Menschen – etwas, das zu dieser Zeit radikal zeitgenössisch war und in vielen expressionistischen Stummfilmen zum Ausdruck kam: in «Dr. Caligari», «M – Eine Stadt sucht einen Mörder» oder in «Dr. Jekyll and Mr. Hyde». Man spürt, dass «Cardillac» Teil einer grösseren künstlerischen Bewegung ist, von Meyerhold bis Stanislawski, von Friedrich Wilhelm Murnau bis Fritz Lang. Es ist diese Generation von Künstlern, die sich mit dunklen, sozial verdrängten Figuren beschäftigt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Kirche und Moral als verbindliche Instanzen zusammengebrochen. Viele stellten sich die Frage: Wer sind wir, wenn Menschen einander in einem solchen Ausmass töten können? In diesem Moment treten auch Freud und Jung auf den Plan – und mit ihnen das Unbewusste, das Verdrängte, das bislang Unerforschte der menschlichen Psyche. All das wird plötzlich Teil des künstlerischen Diskurses. «Cardillac» spiegelt genau diese Bewegung.

Cardillac hat eine Tochter. Im Unterschied zu seinem Schmuck lässt er sie unbeteiligt ziehen, wenn sie ihm ihre Liebe zu einem Offizier eröffnet. Wie stehen Vater und Tochter zueinander?

Das ist eine schwierige, merkwürdige Beziehung. Von Cardillacs Seite aus ist sie kalt und dennoch von intensiver Nähe. Über die Mutter von Cardillacs Tochter erfährt man nichts, aber die Tochter nimmt fast die Rolle einer Ehefrau ein. Vermutlich werden hier Grenzen überschritten. Ich weiss nicht, wie man das genau benennen soll, aber in der Musik schwingt etwas Inzestuöses mit. Vielleicht versucht Cardillac genau das zu stoppen. Und dann verlagert sich diese Energie auf den Schmuck. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass es nur Kälte ist, die Cardillac seiner Tochter gegenüber verspürt, sondern eher etwas wie: Ich will dich retten, ich will dich vor mir retten, vor meinen Begierden und meinem Begehren. Die Tochter hofft auf Cardillacs Liebe, aber Cardillac ist nicht in der Lage, sie ihr zu geben. Anders als in der literarischen Vorlage ist hier nicht nur der Vater, sondern auch die Tochter eine zerrissene Persönlichkeit.

Welche Position hat der Offizier, der Geliebte der Tochter, in diesem kaputten Familiengefüge?

Auch hier stellt sich mir die Frage: Wie real ist diese Liebe des Offiziers zur Tochter wirklich? Gleichzeitig resoniert der Offizier stark mit der Einsamkeit der Tochter und möchte helfen. Er versucht unablässig zu verstehen, Zusammenhänge aufzudecken, die Dinge zu klären. Der Offizier spürt, dass in dieser Familie etwas nicht stimmt. Er sucht und sucht. Fast wird er zu einer Art Detektiv und übernimmt damit die Rolle von E.T.A. Hoffmanns Fräulein von Scuderi, der Titelfigur, die Hindemith und sein Textdichter Ferdinand Lion in ihrer Fassung komplett gestrichen haben.

Ausser Cardillac hat in diesem Stück keine andere Figur einen Eigennamen: Die Tochter, der Offizier, der Goldhändler... Wie interpretierst du das?

Man liest oft, die Figuren neben Cardillac seien eindimensional, sie hätten nicht einmal einen Namen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie sind nicht namenlos, weil sie leer wären, sondern weil Cardillac ihnen keinen Namen zugesteht. In seiner Welt existieren sie nicht als eigenständige Subjekte. Es sind durchweg bizarre, geheimnisvolle Figuren – verschlossen, vielschichtig, von einer inneren Spannung geprägt.

Der Text von Ferdinand Lion ist äusserst verdichtet. Jedes Wort entwirft hier eine eigene Welt, ein komplexes Universum...

Dieses Stück kann man sich gut mehrmals anschauen, und dabei wird es immer tiefer und besser. Es verliert nicht an Wirkung. Das kann man nicht über jedes Kunstwerk sagen...

Cardillac arbeitet mit Gold. Was heisst das für dich?

Man denkt hier unweigerlich an «Das Rheingold», an Motive wie in «Herr der Ringe»: an etwas, das grösser ist als wir selbst, etwas Höheres, das Macht repräsentiert – eine Macht, nach der alle streben. Aber diese Macht ist dunkel. Genau das steckt in diesem Stück: diese Manie nach etwas Absolutem, das dich aber zerstört. Man spürt fast eine Art frühe Nazi-Bewegung im Stück, oder zumindest etwas, das dahinsteuert. Gold ist ein Wahnsinn, es ist Geld, aber es ist nicht nur Geld, es ist Reichtum – aber nicht nur Reichtum, es ist Schönheit – aber nicht nur Schönheit, es ist ein komplexes Ganzes. Warum haben wir dieses Interesse für Gold und nicht für irgendeinen anderen Stein? Gold wird in unserer so unsicheren Welt täglich teurer und wertvoller. Aber was ist Gold? Man kann es nicht essen, man kann nichts damit tun. Gold existiert seit Jahrtausenden als kollektive Fiktion. Ich glaube nicht, dass es ein Material «von Gott» ist – es ist ein Spiegel unserer eigenen Obsessionen.

Deine Inszenierung spielt in einer Shopping Mall...

Die Frage war für mich: Wie kann ich die hierarchische Welt Ludwigs XIV., der Zeit, in der der Roman und die Oper spielen, ins Heute übersetzen, wenn Königreiche heute verschwunden sind? Damit in Verbindung zu treten, war nicht einfach – aber genau das macht es interessant. Ich bin dann auf diese Idee eines Einkaufszentrums gekommen und unsere konsumorientierte, konsumkapitalistische Gesellschaft. Eine Shopping Mall, wie sie überall existieren könnte und wie sie jeder kennt. Diese Einkaufszentren gleichen sich auf der ganzen Welt, sie sind eine Ausgeburt von toten Ideen und toten Visionen, Tempel des Reichtums und Konsums. Als wäre man jemand, weil man etwas besitzt. Und genau das ist ja die Krankheit von Cardillac. Shopping Malls haben diese glitzernde Oberfläche, aber sie sind umso traurigere Orte, wenn sie geschlossen sind. Ein leerstehendes Geschäft ist das traurigste Relikt des Kapitalismus oder der liberalen Demokratie – wie ein Friedhof, nein, wie die Hölle.

In der Oper wird Cardillac vom Chor getötet, nachdem er seine Taten – völlig ohne Reue – gestanden hat. Danach setzt überraschend ein verklärender Schlussgesang für den toten Protagonisten ein. Wie siehst du diesen Schluss?

Ich finde es interessant, dass es der Chor ist, der Cardillac tötet. Das ist brutal, hat aber auch etwas Archaisches wie in einer griechischen Tragödie, wo der Chor die Entscheidungen trifft. Es ist fast ein revolutionärer Akt. Wenn die Wut des Chores auf Cardillac niedersaust, ist das für mich das Ende des Stücks. Bis dahin ist alles sehr kohärent erzählt, aber der Glorifizierung einer solchen Art des Künstlertums stimme ich nicht zu. Als Regisseur muss ich eine Haltung dazu finden.

Der Offizier singt hier von einem «heiligen Wahn», von dem Cardillac heimgesucht worden sei...

Das geht heute nicht mehr. In historisch dunklen Zeiten mag man bestimmte Grenzen für grosse Kunst überschritten haben, wie es etwa in Klaus Manns Roman «Mephisto» kritisch beschrieben ist, aber ich kann das nicht unterstützen. Wenn man für die Menschheit schafft, darf man nicht gegen die Menschheit handeln. Kunst darf kein menschliches Leid verursachen. Vielleicht liegt das daran, dass die Oper aus einer Zeit stammt, die selbst noch keine solche Erfahrung gemacht hat. Gleichzeitig steckt darin natürlich noch die romantische Vorstellung des Geniekults, nach dem Motto: Ein Genie hat seine eigenen Regeln. Daraus entstand später die Idee des Übermenschen, genährt durch Kunst, Wissenschaft und Ästhetik. Manchmal betrachte ich angeblich grosse Kunstwerke mit zunehmendem Misstrauen und frage mich: Was bedeutet das eigentlich? Wie viele Opfer liegen darin begraben? Das alles macht für mich das Ende dieses Stücks so schwierig.

Wir spielen die Urfassung von 1926. In der zweiten «Cardillac»-Version von 1952 für das damalige Stadttheater Zürich hat Hindemith den glorifizierenden Schluss sowie Cardillacs inhumane Züge deutlich abgeschwächt.

Insgesamt ist diese zweite Fassung aber weniger interessant: Sie ist stark didaktisch geprägt, als blicke der inzwischen ältere Hindemith auf einen jüngeren, unerschrockenen Kollegen zurück, den es zu zügeln galt.