Gemächlich schlendert ein Mann in Schwarz, die Hand am Halfter, vom Biobäcker zum Verwaltungsgericht, «Justiz» steht auf dem Hemd, das macht hier keinen stutzig. Die Kirchstrasse in Moabit badet in der Sonne, vor fast jedem Haus stehen Caféstühle.

«Mittags sitzen da Scharen von Justizleuten», meint Rufus Didwiszus. Man hört auch Scharen von Kindern durch die offenen Fenster des Ateliers, in dem Rufus arbeitet und wo es aussieht, als habe in Berlin nie eine Gentrifizierung stattgefunden. An der Decke in etwa fünf Metern Höhe blättert zartrosa Anstrich aus Helmut Kohls Zeiten, das Rohr eines kleinen Ofens mündet direkt in den Putz. Und an den Wänden lehnen Grossformate, rätselvolle Holzdrucke voller Zeichen und Reihen. Sie sind nicht von Rufus Didwiszus, sondern von dem Künstler, mit dem sich der Bühnenbildner die Arbeitsräume teilt. Auf einem Tisch steht ein unfertiges Modell für die übernächste Produktion in Zürich. Davor kommt Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern. Darüber unterhalten wir uns am gewaltigen, nur knapp kniehohen Tisch, an dem sich Rufus auch mit Christian Spuck in das Thema hineingetastet hat. «Er kommt gern nach Berlin, weil bei ihm in Zürich dauernd das Telefon klingelt», sagt er, ein schmaler, hellwacher, rasch redender Mittfünfziger. «Hier sitzen wir zwei, drei Tage, hören die Musik an, jeder schweigt und macht so sein Zeug, und wenn einem was einfällt, dann sagt er das. Das funktioniert so am besten.»

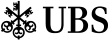

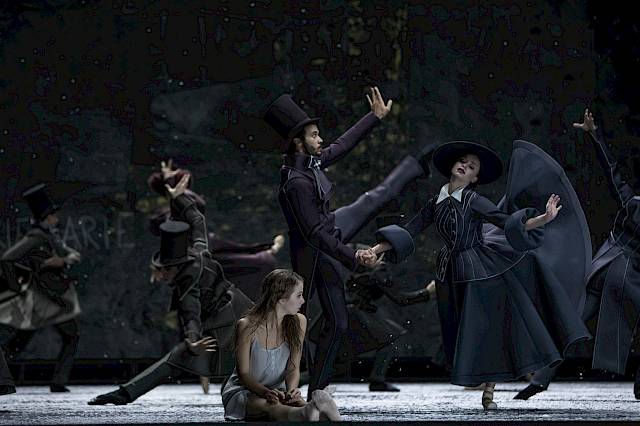

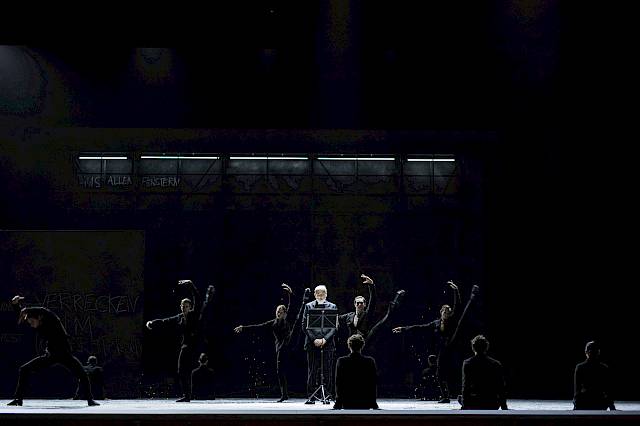

Wie gut, konnte man in den Zürcher Ballettproduktionen Nussknacker und Winterreise erleben. Aber Helmut Lachenmanns Mädchen erschliesst sich nicht so leicht wie Tschaikowski und Schubert. «Ich hörte das Stück vor ein paar Jahren in der Deutschen Oper, das war ein Erlebnis. Aber als ich dazu recherchierte, habe ich gedacht, ich sei zu doof, und das Stück zu intellektuell für mich - bis wir Helmut Lachenmann trafen. Er kam mit seiner riesigen Partitur und ging sie Seite für Seite mit uns durch. Er hatte zuvor selbst lange nicht mehr reingeguckt und war gespannt. Der Mann hat sehr viel Humor. Und es ist auch viel Gefühl in der Musik.»

Rufus erkundete, was im Mädchen zusammenkommt - die Verbindung etwa von der frierenden kleinen Streichholzverkäuferin zur Terroristin Gudrun Ensslin, die ebenfalls «zündelte». «Es geht um den ersten Schritt, nach dem es kein Zurück gibt, ein Schritt aufgrund äusserer oder innerer Kälte - und gegenüber dem politischen Ansatz gibt es diese grosse Lust an Klängen. Nachdem ich dieses Spannungsfeld kapiert hatte, war ich drin.» Und sobald Rufus drin ist, wird er zum Eremiten. «Für den Entwurf muss ich allein sein. Das ist wie eine Suche im Nebel. Wenn in dem Moment jemand etwas Falsches sagt oder etwas anderes in dem sieht, was mir vorschwebt, biege ich zu früh ab.»

Dass der Bühnenbildner Rufus Didwiszus heute zu den gefragten der Zunft zählt, liegt daran, dass er mal spontan abgebogen ist, mit 20 Jahren. «Ich hatte immer gemalt, wie viele Freunde, ohne Plan, und war zu der Zeit in Stuttgart, wo man an der Akademie Bühnenbild studieren konnte. Ich war nie im Theater gewesen, dachte aber, Bühnenbild, da ist doch ein bisschen was von allem dabei. Bewerb ich mich mal...» Über Professor Jürgen Rose wusste er nichts, den grossen Zauberer, wie denn auch. «Man musste als Bewerber erklären, was einen am Theater interessiert, da hab ich improvisiert. Das ist ihm bestimmt nicht entgangen. Aber irgendetwas fand er daran gut.» Rufus landete «in einem verrückten Jahrgang mit tollen Leuten». Rose ging es nie um die spätere Praxis. Wir sollten die eigene Kreativität, den eigenen Ausdruck finden. Er meinte, wenn jemand mit Bleistift entwerfe, müsse das Bühnenbild am Ende anders aussehen als bei jemandem, der mit Collagen beginnt. «Am Ende muss man immer noch die Skizze erkennen.»

Und man braucht Utopie. «Ohne kann man es gar nicht machen. Es ist ja absurd, dass erwachsene Menschen in ein Pappgebilde gucken und das für den Moment ernstnehmen. Das geht nur, weil wir uns alle darauf verständigt haben. Und Rose hat das gelebt mit seiner Begeisterung. Durch ihn hat mich das interessiert.» Nach fünf glücklichen Jahren nahm Rose ihn als Assistenten mit an die Münchner Kammerspiele, «der Ritterschlag! Aber ich sollte mit einem jungen Regisseur und einem Bühnenbildner arbeiten, die ich aus vollster Seele gehasst habe, arrogante Typen. In der Kantine habe ich mich bei einem anderen jungen Regisseur ausgekotzt, der hat mir dann eine Chance gegeben.» Für Christian Stückls Regie von Roberto Zucco schuf Rufus Didwiszus sein erstes Bühnenbild. «Danach dachte ich: Jetzt bin ich Bühnenbildner und kein Assistent mehr. Der Rest der Welt wusste das aber nicht - und es kamen ein paar Hungerjahre, in denen mir Mathias wahnsinnig geholfen hat.» Mathias Hornung hatte mit ihm studiert, war dann bildender Künstler geworden, und ist derjenige, mit dem sich Rufus noch heute das Atelier teilt. «Ich hätte in Berlin damals künstlerisch nicht überlebt, wenn ich nicht in all seinen Ateliers mitgesessen hätte. Ich habe Wohnungen renoviert und Böden abgezogen mit einem Freund, der einen kleinen Handwerksbetrieb hatte. Ich war ganz schlecht darin. Wenn die Tür zufiel, kam der Putz von der Wand.»

Er war ein unterbeschäftigter Bühnenbildner Anfang dreissig, als er in die «Baracke» des Deutschen Theaters in Berlin ging, «alle gingen hin, es waren Ostermeiers erste Theaterarbeiten. Und ich dachte, ah, hier sind meine Leute!» Irgendwann sass er neben Thomas Ostermeier, und der sagte: «Ich brauche einen Bühnenbildner für Shoppen und Ficken. Hab’ gehört, du bist einer.» Mark Ravenhills Theaterstück wurde Ostermeiers grosser Erfolg und Rufus war von da an in der Baracke des Deutschen Theaters dabei. «Das waren drei Jahre gelebter Utopie. Was da alles zusammenkam! Unvergesslich. Das würde heute nicht mehr gehen, ist aber auch nicht schlimm, wenn man es erlebt hat.» 2004 arbeitete er an der Schaubühne erstmals mit der Musikperformerin Joanna Dudley zusammen, die jetzt seine Frau ist. Sie machten eigene kleine Produktionen, lange ehe Barrie Kosky anrief und Rufus zur ersten Oper verhalf: La fanciulla del West in Zürich. Hat er eine musikalische Prägung? Er lacht. «Das war ein typisches Waldorfschülerding. Neun Jahre Geige, um dann festzustellen, dass die Geige in der Rockband nicht so sexy ist, also wurde sie in die Ecke gelegt.»

Jetzt hat er noch zwei Tage für das jüngste Modell. «Ich mache nur wenige Zeichnungen. Wahnsinnig viel Pappe, die dabei draufgeht. Wie klar auch immer es im Kopf war, im Modell ist es nie so. Oft wird es anders als geplant, durch Farbe, durch Fehler, aber besser. Es geht nur über die Hände. Und das Modell muss auch als Objekt etwas besonderes sein.» Wenn die Werkstätten es dann bühnengross realisiert haben, «dann wissen die in der Komischen Oper und in Zürich schon, dass Rufus am Ende mit seinem Farbeimer kommt. Dass ich noch mal Hand anlege oder irgendwo ein Loch reinhaue, damit es weniger ordentlich aussieht. Manchmal ist es so, dass wirklich etwas fehlt, wofür ich keine Erklärung habe. Aber zum Teil hat es auch damit zu tun, dass ich mir das Bühnenbild zurückholen will. Ich sitze davor und denke, ich habe ja gar nichts darin angefasst!»

Und ein bisschen Chaos muss wohl auch sein, wie in der Kirchstrasse. Voriges Jahr ist Rufus mal in ein ordentliches Atelier umgezogen, mit glatten weissen Wänden. «Ich dachte, ich muss jetzt mal erwachsen werden, bei den vielen Aufträgen. Ich bin zurückgekommen, weil mir die Anarchie gefehlt hat!»

Text von Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 72, Oktober 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.