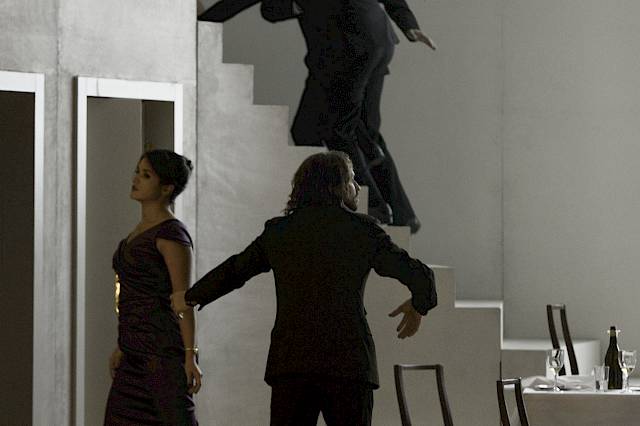

In Mozarts «Entführung aus dem Serail» ist eine der zentralen Fragen, ob Konstanze ihrem Geliebten Belmonte in der Fremde treu war; durch Belmontes Zweifel an Konstanzes Treue, durch seine Eifersucht ist die Beziehung der beiden einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt. Ein Gespräch mit dem Paartherapeuten Guy Bodenmann über Treue, Eifersucht und Paranoia vor der Premiere 2016.

Guy Bodenmann, was sind Ihrer Erfahrung nach heute die häufigsten Probleme von Paaren zwischen 30 und 40?

Eines der drei häufigsten Streitthemen von Paaren ist die Eifersucht. Daneben bieten Kinder, finanzielle Aspekte und die faire Verteilung und die Art der Erledigung der Hausarbeit weiteren Konfliktstoff.

Um welche Art von Eifersucht geht es häufig?

Die Bandbreite ist gross. Während der eine schon Eifersucht empfindet, weil der Partner jemand anderem nachschaut, liegt die Grenze bei anderen Paaren beim Flirten des Partners oder einer möglichen Gefährdung der sexuellen Exklusivität.

Haben Sie erlebt, dass Eifersucht zur Obsession werden und die Beziehung zerstören kann?

Ja, krankhafte Eifersucht bis hin zur Paranoia kommt vor und äussert sich häufig sehr bizarr, wie das Beispiel eines Mannes zeigt, der davon überzeugt war, dass seine Frau einen Geliebten hätte. Das Paar ging zusammen auf eine einsame, entlegene Insel mitten im Pazifik in die Ferien; dort war weit und breit niemand. Dennoch war der Mann von der Idee besessen, dass der Geliebte sich auch auf dieser Insel aufhalten und sich heimlich mit seiner Frau treffen würde. Das sind paranoide Vorstellungen mit damit einhergehenden konfrontativen Verhaltensweisen, die eine Beziehung arg strapazieren.

Wie weit kann so ein Wahn gehen?

In seltenen Fällen bis hin zu Tötungsdelikten, die durch krankhafte Eifersucht motiviert sind.

Wie kann man aus einem solchen Wahn herausfinden?

Dazu braucht es eine Psychotherapie. Das Kontinuum ist jedoch fliessend; es stellt sich daher im Einzelfall immer die Frage, ab wann ist Eifersucht obsessiv oder krankhaft? Diese Grenzziehung ist sogar für den Psychotherapeuten nicht immer einfach. Und oft wird von einem Partner dem anderen krankhafte Eifersucht unterstellt, obwohl die Eifersucht durchaus begründet sein mag. Ich erinnere an den Fall eines Piloten, der mit seinen Stewardessen grenzwertigen EMailKontakt vor den gemeinsamen Flügen hatte, aber beteuerte, dies sei einfach der Jargon in ihren Kreisen und habe nichts zu bedeuten. Seine Partnerin sah das anders und war eifersüchtig und besorgt. Eifersucht ist, ausser bei pathologischen Fällen, meist ein partnerschaftliches Phänomen: Wie stark gibt ein Partner Anlass zur Eifersucht, wie behutsam und feinfühlig geht er auf den Partner ein, der Mühe mit seinem Verhalten hat, oder wie stark pocht er auf seine Freiheiten? Ist eine Frau zu Unrecht eifersüchtig, wenn sie mit ihrem Mann und einem befreundeten Paar essen geht und dabei ihren Mann belauscht, wie er dem anderen Lokale empfiehlt, in denen es besonders «heisse Kapseln» gebe? Häufig wird in Beziehungen diesbezüglich mit dem Feuer gespielt, die Eifersucht unnötigerweise geschürt. Vielfach versucht man den Partner auch eifersüchtig zu machen, um ihm etwas heimzuzahlen oder sich interessanter zu machen. Solche Verletzungen sollten vermieden werden.

Haben Sie Fälle erlebt, bei denen auch eine Therapie nicht geholfen hat?

Ja. Die Frage ist dann oft, ob die Problematik paardynamisch oder persönlichkeitsbezogen ist. Es gibt Menschen, die neigen zu einer misstrauischen Art, haben konstant das Gefühl, getäuscht zu werden, und wittern grundlos die Untreue des Partners, unterstellen anderen Menschen Boshaftigkeit oder mangelnde Loyalität, denken, sie würden bewusst benachteiligt oder schikaniert und sind lange nachtragend. Solche Menschen weisen paranoide Persönlichkeitszüge auf, die nicht paartherapeutisch, sondern individualtherapeutisch behandelt werden müssen. Es ist nicht aussichtslos, dass eine Therapie anschlägt; oft sind es allerdings langwieri ge Prozesse, bis dieses Muster verändert werden kann, und oft zerbricht die Partnerschaft bereits vorher.

Stehen hinter der Angst des Mannes, die Frau könnte fremdgehen und umgekehrt, auch manchmal Versagensängste bzw. die Angst, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein für den Partner, für die Beziehung?

Häufiger ist es Bindungsunsicherheit. Unsere ersten Bindungserfahrungen machen wir in der Frühkindheit. Dort wird im günstigen Fall ein Grundvertrauen gelegt, die eigene Wirksamkeit und die Verlässlichkeit emotionaler Bindung erfahren. Bindungssicherheit wird dann erworben, wenn der Säugling verlässlich die Erfahrung macht, dass die Bezugsperson angemessen auf seine Bedürfnisse eingeht und sein Missbehagen (z.B. die Erfahrung von Kälte, Wärme, nassen Windeln, Angst) zu regulieren imstande ist. Diese Erfahrungen schaffen Urvertrauen, und das Kind lernt, dass es etwas bewirken kann, indem es schreit, dass jemand kommt und es beruhigt. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung eines gesunden und stabilen Selbstwerts. Man erfährt, dass man geliebt wird, etwas bewirken kann, für andere wichtig ist. Wenn diese Erfahrungen nicht angemessen gemacht werden können, indem die zentralen Bezugspersonen zu häufig abwesend sind oder zu wenig sensitiv auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, entsteht eine unsichere Bindung. Das Kind wird entweder ängstlichambivalent oder vermeidend gebunden. Der Bindungsstil zeigt sich bereits bei Kindern im Alter von einem Jahr in der Art und Weise, wie sie auf Trennungen und Wiedervereinigungen reagieren. In einem Bindungstest weinen die sicher gebundenen Kinder, wenn die Mutter den Raum verlässt; wenn sie zurückkommt, lassen sie sich jedoch rasch wieder beruhigen. Bei ängstlichambivalenten Kindern beobachtet man dagegen, dass sie exzessiv schreien, der Mutter nach kriechen, sie versuchen festzuhalten, wenn sie hinausgeht; wenn die Mutter zurückkommt, sind sie ambivalent, sie stossen die Mutter zurück, sind schwierig zu beruhigen. Die vermeidenden Kinder ignorieren die Mutter bereits, wenn sie den Raum verlässt, schauen ihr kaum nach, und wenn sie zurückkommt, spielen sie weiter, als wäre nichts gewesen. Diese Kinder – die auf den ersten Blick als die pflegeleichtesten wirken könnten – sind bindungsmässig gestört. Diese frühen Bindungserfahrungen sind auch für die spätere Eifersucht prädiktiv. Ein Mensch, der ängstlich gebunden ist, wird auch in der Partnerschaft bezüglich der Verlässlichkeit des Partners unsicher sein und vermehrt Angst haben, nicht ausreichend geliebt oder sogar verlassen zu werden. Diese Befürchtungen gehen zwangsläufig mit erhöhter Eifersucht einher. Somit sind die frühkindlichen Bindungserfahrungen häufig stärker für Eifersucht verantwortlich als Versagensängste. Diese können allerdings ebenfalls eine Rolle spielen. Beim Gefühl, dem Partner nicht zu genügen und ihn an einen vermeintlich besseren Konkurrenten zu verlieren, spielen häufig beide Aspekte eine Rolle: eine unsichere Bindung und ein niedriges Selbstwertgefühl. Eine Person mit gutem Selbstbewusstsein wird durch andere weniger stark gestresst und hat mehr Vertrauen in den Partner und in die Überzeugung, dass dieser bei ihr bleiben und ihr treu sein wird, auch wenn sie ihm nicht in allen Belangen genügen kann.

Für wie wichtig halten Sie Treue in einer Beziehung?

Vor 15 Jahren haben wir bei 17-jährigen Gymnasiasten eine Fragebogenstudie durchgeführt und diese letztes Jahr wiederholt. Es ging um die Sicht von Liebe und Partnerschaft. Eine Frage war, für wie wichtig Jugendliche Treue in der Partnerschaft halten. Im Jahr 2015 gaben 98 Prozent der Mädchen und 90 Prozent der Jungen an, dass Treue für sie zentral sei. Vor 15 Jahren waren es 83 Prozent der Mädchen und 80 Prozent der Jungen. Die Idee, dass Treue unerlässlich sei für das Gelingen der Partnerschaft, ist also heute noch stärker als vor 15 Jahren, was ich bemerkenswert finde. Evolutionsbiologisch spielt Treue für beide Geschlechter eine wichtige Rolle. Die Frau möchte, dass sich der Mann für ihren Nachwuchs verantwortlich fühlt, sich um ihn sorgt und beiden eine gute Lebensgrundlage bietet; der Mann wiederum möchte Treue, damit er keine Kuckuckskinder aufzieht und seine Ressourcen nicht mit fremdem Nachwuchs verschwendet. Treue ist aber erneut vor allem bindungstheoretisch relevant, weil man sich eine verlässliche und stabile Partnerschaft wünscht. Interessant ist nun die Frage, wie Treue im Alltag gelebt wird. Studien zeigen, dass rund 50 Prozent der Paare im Verlauf der Beziehung Untreue erfahren. Die Einstellung zu Treue und das tatsächliche Verhalten unterscheiden sich also stark. Viele wünschen sich Treue vom andern, definieren für sich selbst Treue aber grosszügiger. Noch interessanter wird es, wenn nicht nur die sexuelle Treue, sondern auch die emotionale Treue berücksichtigt wird. In den USA hatte ein konservativer, verheirateter Senator Nacktbilder von sich an verschiedene Frauen verschickt, was einen Skandal ausgelöst hatte, obwohl er objektiv seiner Frau sexuell treu war, da er (soweit man informiert ist) keine sexuellen Affären mit anderen Frauen hatte. Die Definition von Untreue als Verletzung der sexuellen Exklusivität (auch als Seitensprung oder Ehebruch bezeichnet) griff in diesem Fall zu kurz. In einer kürzlich in Deutschland und der Schweiz durchgeführten Studie, bei der man sich zuerst selbst bezüglich seiner Treue einschätzen musste, ergab, dass rund 80 Prozent sich als treu bezeichneten, gleichwohl aber emotional intime Chats mit einer fremden Person ausserhalb der Partnerschaft führten oder teils sogar explizite sexuelle Chats verfassten.

Sind wir denn Ihrer Erfahrung nach überhaupt dafür geschaffen, über Jahrzehnte monogam und treu zu leben?

Diese Frage ist komplex. Bei den Primaten gibt es nur drei Affenarten (Gibbon, Klammeraffe, Nachtaffe), die monogam sind. Bei den Schimpansen, unseren nächsten Verwandten, ist es sogar so, dass alle Männchen sexuellen Kontakt mit allen Weibchen der Gruppe haben; entsprechend kümmern sich auch alle Männchen um den Nachwuchs. Interessanterweise lassen die Weibchen zwar alle Männchen an sich heran – ausser zum Zeitpunkt der Ovulation; da gewähren sie nur ihrem Favoriten sexuelle Kontakte. Das heisst, die Weibchen steuern ohne das Wissen der Männchen, mit wem sie Nachwuchs haben. Aber grundsätzlich ist Treue bei Primaten selten. Damit wäre es evolutionsbiologisch gesehen kein Konzept, das uns mitgegeben wurde.

Weiter spielen in der modernen westlichen Welt gesellschaftliche Werte wie Selbstverwirklichung, Autonomie und Freiheit – man soll tun und lassen können, was für einen selber am besten ist – eine Rolle. Die Einstellung, dass die Sexualität jedem selbst gehöre und der andere keinen Anspruch darauf habe, erzeugt ein weiteres Spannungsfeld, innerhalb dessen es immer schwieriger wird, Treue einzufordern. Diese Liberalisierung spiegelt sich auch in den Medien, wo Untreue namhafter Persönlichkeiten immer stärker als Privatsache verstanden wird und nicht mehr zu wochenlanger Ächtung und Empörung führt. Auch begrifflich werden negativ besetzte Ausdrücke wie Ehebruch seltener verwendet, stattdessen findet man Begriffe wie Seitensprung, OnenightStand oder Affäre. All dies verändert die Konnotationen von Treue und Untreue. Auch juristische Barrieren sind heute entfallen. Bis ins 20. Jahrhundert wurde Ehebruch sanktioniert und in der Schweiz erst 1989 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Damit ist es heute auch rechtlich unbedenklich geworden fremd zugehen. Einzig aus bindungstheoretischer Sicht ist und bleibt die Treue zentral. Wenn jemand sexuell untreu wird, strapaziert er auch die emotionale Bindung. Unser Bindungsbedürfnis fordert Treue ein; alle anderen Faktoren wirken eher gegen die Treue oder fördern diese zumindest nicht. Das wird es der Treue in Zukunft nicht leichter machen.

Wie sehr sind Paare Ihrer Erfahrung nach in Beziehungsmustern gefangen, aus denen sie nicht herausfinden?

Je länger Paare zusammen sind, desto stärker werden diese Muster. Man bringt jedoch immer eine Grundkonstante mit, wie zum Beispiel den eigenen Bindungsstil – das heisst, auch wenn man eine neue Partnerschaft eingeht, ist es kein Neuanfang mit völlig offenem Ausgang. Entscheidend kann aber sein, wie der andere damit umgeht. Wenn ein Partner sensibel auf die Ängste des anderen eingehen kann, ermöglicht dies mitunter einen positiveren Verlauf. Doch irgendwann ist das Verständnis des Partners vielleicht erschöpft, er fühlt sich von der Eifersucht und den Ängsten des anderen zu stark eingeschränkt und beansprucht, und die bekannten Muster gewinnen wieder Oberhand.

Also ist die Chance, aus Beziehungsmustern auszubrechen, die auf die Art der Bindung zurückgehen, wie wir sie in unserer frühesten Kindheit gelernt haben, eher klein?

Es bräuchte dafür jahrelange neue Erfahrungen, die zeigen: Ich werde akzeptiert und geliebt, der Partner oder die Partnerin ist verlässlich und trägt mir Sorge; so kann Vertrauen neu gelernt und der Bindungsstil überschrieben werden. Hinzu kommt jedoch, dass auch die Art und Weise, wie die Eltern ihre Partnerschaft gelebt haben, für die Partnerschaft der Kinder eine Rolle spielt. Verhaltensmuster tradieren sich über Generationen. Entsprechend ist dieses familiäre Gepäck – dieses Herkunftsgepäck – ein weiterer wichtiger Faktor innerhalb der Partnerschaftsdynamik.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 43, Oktober 2016

Das MAG können Sie hier abonnieren.