Die britische Regisseurin Adele Thomas inszeniert «Il trovatore», der am 24. Oktober 2021 Premiere hatte. Im Interview spricht sie über die Tiefgründigkeit der Figuren, warum zu Tragödien immer auch Komik gehört und was Verdis Oper mit den Schreckensbildern des Hieronymus Bosch zu tun hat.

Adele, dies ist deine erste Operninszenierung hier am Opernhaus Zürich. Wie war dein Weg bisher, welche Erfahrungen haben dich geprägt?

Die ersten zehn Jahre meiner Karriere habe ich im Schauspiel gearbeitet, aber das war nicht unbedingt das, wovon ich geträumt hatte. Als ich mit Anfang 20 zum ersten Mal Alban Bergs Wozzeck auf der Bühne sah, hat das alle meine Sinne geöffnet. Ich verstand, dass Oper das war, was ich immer machen wollte. Im Grunde habe ich aus allen meinen Schauspielinszenierungen Opern gemacht. Ich hatte immer Live-Musik dabei, manchmal DJs, oft auch einen Chor oder ein Alte-Musik-Ensemble.

Trotzdem hat es lange gedauert, bis man dir eine Oper angeboten hat. Warum?

In Grossbritannien gelte ich nicht als klassische Opernregisseurin. Vor allem, weil ich eine junge Frau bin. Dazu kommt, dass sich der Weg über Regieassistenzen für mich nicht richtig angefühlt hat. Ich bin eine schreckliche Assistentin! Und so dachte ich lange, dass ich niemals in der Oper arbeiten würde. Ich habe die Orestie von Aischylos am Globe Theatre inszeniert, als wäre es eine Oper, wenn ich schon nicht an einem Opernhaus arbeiten durfte… Daraufhin bekam ich dann die Chance, am Opernhaus in Belfast Così fan tutte zu inszenieren. Es folgte Georg Friedrich Händels Berenice am Royal Opera House; diese Inszenierung wurde für einen Laurence Olivier Award nominiert, und seitdem bekomme ich nur noch Angebote für Operninszenierungen.

Wie würdest du deine Theatersprache beschreiben?

Die Komödie ist für mich sehr wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass die Natur des Menschen im Grunde komisch ist. Auch wenn Geschichten extrem tragisch sind…

… wie das im Trovatore zweifellos der Fall ist.

Es gibt in jeder tragischen Geschichte immer auch komische Elemente. Meine Theatersprache ist ausserdem sehr physisch, oft auch stilisiert. Ich arbeite eng mit der Choreografin Emma Woods zusammen. Aber es muss immer alles in den Emotionen verankert sein. Das Schönste ist für mich, wenn die Zuschauer hinterher sagen: Das ging aber schnell vorbei! Dann habe ich meinen Job gut gemacht. Ich denke immer an die Zuschauer, wenn ich inszeniere. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich nicht mit der Oper aufgewachsen bin, dass ich sie nicht einfach als selbstverständlich ansehe. Ich arbeite dafür, dass ich die Menschen erreiche und dass das, was sie sehen, in ihren Herzen ankommt.

Diese Inszenierung ist deine erste Begegnung mit Verdi. Was fasziniert dich an diesem Opernkomponisten?

Verdi ist ein fantastischer Dramatiker. Alles, was er möchte, und wovon er auch in seinen Briefen immer wieder schreibt, ist wirkungsvolles Musiktheater. Die Art und Weise, wie er durch die Musik die Geschichte erzählt, ist absolut faszinierend. Wenn man sich mit dem Trovatore beschäftigt, erfährt man natürlich erstmal, dass die Geschichte absolut unverständlich und lächerlich ist…

Denkst du das auch?

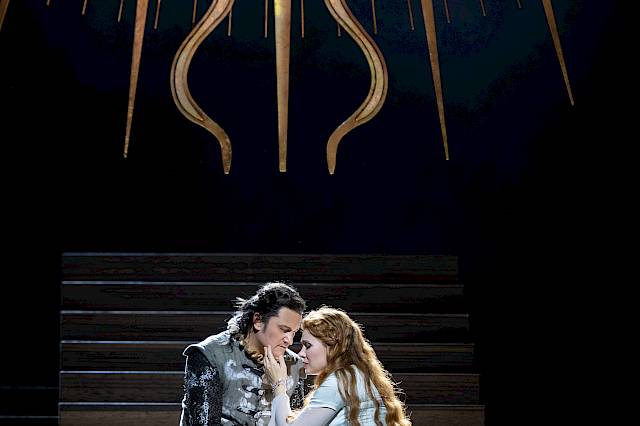

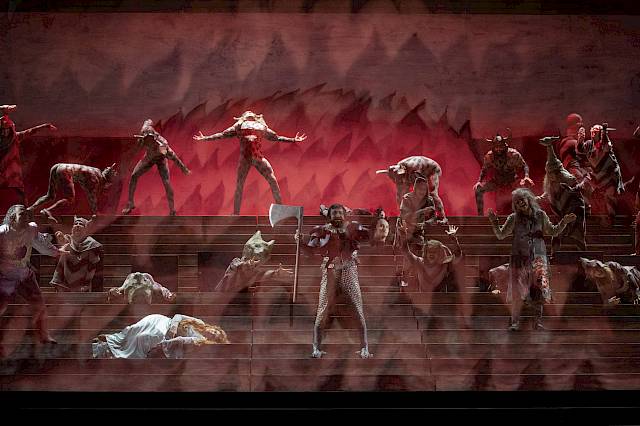

Nein, das denke ich nicht! Wir haben die Geschichte im 15. Jahrhundert angesiedelt, in einer fantastischgrotesken Welt, wie sie uns in den Bildern von Hieronymus Bosch begegnet. Der Plot des Trovatore passt gut in diese Welt, in der die Imagination der Menschen zuweilen eine wichtigere Rolle spielt als die Realität. Die Beziehungen zwischen den Figuren, die Situationen, denen sie ausgesetzt sind, ihre Emotionen – all das ist grossartig. Indem wir es nicht realistisch erzählen, wird es glaubwürdiger und – hoffentlich – auch verständlicher. Hier sind ganz eindeutig magische, übernatürliche Kräfte am Werk. Es gibt viel Aberglauben in diesem Stück und sehr tief sitzende Erinnerungen. Für mich könnten diese Figuren keine heutigen Menschen sein, sie gehören eindeutig in die Zeit des 15. Jahrhunderts. Klar, Verdis Musik ist die Musik des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man das Drama liest, das der Oper zugrunde liegt, dann spürt man darin die Welt eines Robin Hood oder eines Henry V.

Es sind vor allem die wirkungsvollen Situationen und die extremen emotionalen Zustände der Figuren, die für Verdi im Zentrum stehen und an der sich seine Musik entzündet.

Absolut. Und meine Inszenierungsarbeit geht ganz stark von der Musik aus. Im Grunde ist Verdi sehr leicht zu inszenieren: Man weiss genau, in welchem Takt, in welcher Note jemandem das Herz bricht… Man kann sich vollkommen auf die Musik verlassen. In der britischen Theatertradition kommt die Interpretation immer aus dem Text – oder eben aus der Musik; es ist alles schon da, man muss nur tief genug graben. Diese archäologische Arbeit macht mir grossen Spass.

Wenn du es auf einen Punkt bringen müsstest: Worum geht es für dich im Trovatore?

Das Thema, das den grossen Bogen über das Stück spannt, ist Azucenas «mi vendica», ihr Schrei nach Rache. Es ist, als ob ein Fluch entfesselt wurde von jemandem, der diese Worte murmelt. Im weiteren Verlauf geht es um eine geradezu ekstatische Verbindung der Figuren zur Welt und zum Universum. Ekstase und Obsession treiben den Plot voran.

Auch das Geschichten-Erzählen spielt in der Handlung eine wichtige Rolle, vieles hängt davon ab, auf welche Weise eine Geschichte erzählt wird.

Es ist grossartig, dass das Stück Der Troubadour heisst, denn damit ist ja ein Geschichtenerzähler gemeint. Im Grunde hat jede Figur ihren Troubadour-Moment – einen Moment also, in dem sie oder er eine Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Zu Beginn erzählt Ferrando einer Gruppe von Männern seine Version der Geschichte aus der Vergangenheit, auf der die Oper beruht; später erzählt Azucena dieselbe Geschichte aus ihrer Perspektive – und ganz anders. Leonora wiederum erzählt, wie sie den Troubadour kennengelernt hat. Die Art und Weise, in der Geschichten weitergegeben werden, bestimmt das Handeln der Figuren.

Das Geschichten-Erzählen kann auch als Manipulation eingesetzt werden.

Ja, und dabei werden bewusst Dinge angesprochen, die leider nach wie vor existieren, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zum Beispiel. So setzt man – wie Ferrando in der ersten Szene des Stückes – obsessive, gefährliche Kräfte in Gemeinschaften frei, die nicht mehr aufzuhalten sind.

Diese Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen Azucena, die im Stück als «Zigeunerin» bezeichnet wird.

Dass sie «Zigeunerin» genannt wird, weist darauf hin, dass es um eine Aussenseiterin, eine Randständige geht, deren Fremdheit Ängste auslöst. In der Zeit, in der das Stück spielt, gab es nachweislich in Spanien noch gar keine «Zigeuner». Ich erinnere mich an das Theaterstück Die Hexe von Edmonton aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Hauptfigur ist eine alte Frau, die von der Gemeinschaft als Hexe bezeichnet wird; und da nun einmal alle sie so sehen, beschliesst sie, auch eine Hexe zu werden, und geht einen Bund mit dem Teufel ein. Sie sagt den unglaublichen Satz: «Ich bin nur eine Grube, in die die Menschen ihren Dreck hineinwerfen.» Azucena ist ein bisschen wie diese Frau. Sie hat diesen Hintergrund der «Zigeuner», der Nicht-Sesshaften, und wird als gefährliche Hexe wahrgenommen. Sie ist sogar innerhalb der Gemeinschaft, der sie angehört, eine Aussenseiterin. Ihr gilt Verdis volle Sympathie – es geht ihm ja gerade darum, das Leiden dieser Aussenseiterin sichtbar zu machen.

Azucena ist die eigentliche Hauptfigur der Oper. Eine Zeit lang wollte Verdi sogar die Oper nach ihr benennen.

Für mich ist sie eine der faszinierendsten Figuren der gesamten Opernliteratur. Sie trägt ständig eine Maske und wechselt diese Masken fast mit jedem Satz, den sie sagt. Sie verbirgt immer etwas vor uns. Sie ist nicht fassbar und gleichzeitig extrem verletzlich. Viel ist darüber geschrieben worden, wie wild sie sei und wie stark, ihre Musik ist extrem spannungsvoll und explosiv. Und doch ist sie eben auch verletzlich. Wir wissen nie, woran wir sind mit ihr. Und vielleicht weiss sie das selbst auch nicht so genau; man hat jedenfalls den Eindruck, dass sie schon zu Beginn des Stückes langsam den Bezug zur Realität verliert. Sie versucht verzweifelt, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten.

Und die Kontrolle über Manrico, der in dem Glauben aufgewachsen ist, ihr Sohn zu sein, der er aber in Wirklichkeit gar nicht ist.

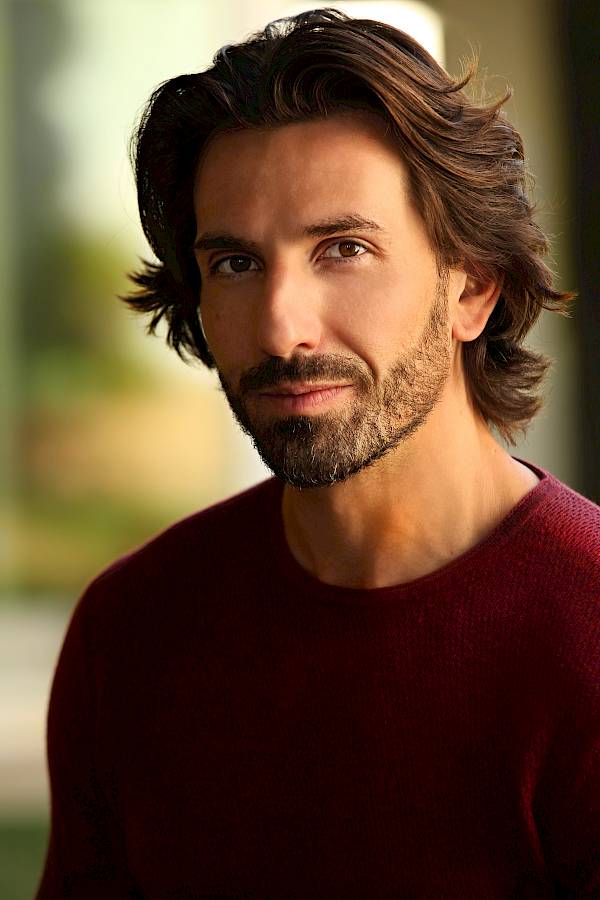

Die Beziehung der beiden ist sehr komplex; sie sind voneinander abhängig und zerstören sich gleichzeitig gegenseitig. Manrico ist zwar der Troubadour, der Geschichten erzählt und singt, aber er ist auch ein Krieger, der mit den «Zigeunern» aufgewachsen ist. Mit der Liebe zu Leonora erlebt er zum ersten Mal ein Gefühl, das sich nicht auf seine Mutter bezieht. Seine Musik verändert sich ständig. Je nachdem, mit wem er gerade auf der Bühne ist, kann sie einen vollkommen anderen Charakter haben. Manrico ist nicht der aktive, selbstbewusste Held, den man vielleicht erwarten würde, sondern er ist so etwas wie ein Spiegel für die anderen Figuren, die sich in ihm erkennen. Er hat etwas sehr Unschuldiges.

Als er erfährt, dass er nicht der leibliche Sohn Azucenas ist, verliert er komplett den Boden unter den Füssen.

Im Grunde ist er von Beginn an in einem Krisenzustand, in dem er nicht wirklich weiss, wer er ist und wohin er gehört. Das verstärkt sich in dem Moment, in dem ihm Azucena erzählt, wie sie damals ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen hat. Diese tiefe Unsicherheit, die Verletzlichkeit, die übrigens auch Graf Luna – Manricos Gegenspieler – empfindet, entspricht nicht dem traditionellen Bild von Männlichkeit.

Und wie würdest du Leonora charakterisieren?

Sie erinnert mich an Frauen, die Heilige sehen können oder religiöse Erscheinungen haben. Und sie hat selbst die rebellische Seite einer weiblichen Heiligen. Sie verhält sich nicht, wie eine Hofdame sich verhalten sollte. Sie hat etwas Wildes und damit auch eine Verbindung zum Ekstatischen, das ich sehr wichtig finde. Im 20. Jahrhundert wäre sie vielleicht ein Hippie gewesen.

Am Schluss ist sie bereit, ihr Leben für Manrico zu opfern.

Sie macht eine Entwicklung durch, wie man sie eigentlich vom Helden des Stückes erwarten würde. Wenn sie zum ersten Mal davon singt, dass sie bereit ist, für Manrico zu sterben, scheint sie wie ein Kind, das sich vorstellt, eine Heldin zu sein. Später dann wird das sehr real: Sie bringt dieses Opfer.

Ein Stück voll von Dunkelheit und Tod – wo findest du hier die komischen Elemente, von denen du vorhin sprachst?

Verdi war ein grosser Bewunderer von Shakespeare. Und diese komischen Elemente kommen ganz klar von Shakespeare, der gerade in den düstersten Momenten, den tragischen Höhepunkten den Clown auftreten lässt. Genauso wie das übrigens in vielen mittelalterlichen Stücken der Fall ist. So ist doch auch das Leben! Das Komische gehört ebenso dazu wie das Tragische.

Und es sind dann genau diese Kontraste, die scharfen Gegensätze, die die dramatische Wirkung ausmachen.

Als ich das erste Mal mit unserem Dirigenten Gianandrea Noseda gesprochen habe, sagte er zu mir: Was auch immer du vorhast mit deiner Inszenierung, akzentuiere die Kontraste in diesem Stück! Die Musik ändert sich von einem Moment zum anderen, sie kann vom schönsten Stillstand ins grösste Chaos umschlagen. Das ist in dieser Oper wirklich extrem.

Diese Premiere wird die erste Produktion sein, in der unser Chor endlich wieder in einer Neuinszenierung auf der Bühne steht. Wie ist die Arbeit mit dem Chor für dich? Ich liebe es, mit dem Chor zu arbeiten! Die Kraft, die entsteht, wenn so viele Menschen auf der Bühne singen und spielen, ist einfach unglaublich. An diesem Chor gefällt mir sehr, dass die Sängerinnen und Sänger bereit sind, wirkliche Charaktere auf die Bühne zu bringen, mit vielen wunderbaren Details. Man wird mindestens vier Augenpaare brauchen, um alles zu sehen!

Zum Chor kommen auch noch sechs Tänzer dazu…

Unser Tanzensemble wird nicht nur tanzen, sondern unterschiedlichste Charaktere darstellen und eine Dynamik in die Inszenierung bringen, die der Musik entspricht. Sie sind dämonische, nicht menschliche Kreaturen und repräsentieren die dunkle, zerstörerische Kraft, die aus der Hölle kommt – inspiriert von Gemälden von Hieronymus Bosch. Ich freue mich sehr über die Arbeit mit diesem fantastischen Ensemble!

Das Gespräch führte Beate Breidenbach.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.