Der australische Regisseur Barrie Kosky überrascht in seinen temporeichen, energiegeladenen Inszenierungen mit immer neuen Bildwelten und widersetzt sich jeder Kategorisierung

Von Kritikern, die auch Regisseure gerne in Schubladen stecken, wird die Arbeit von Barrie Kosky oft mit den Attributen «Glitzer, Glamour, Showbiz» versehen. Wohl tragen die Inszenierungen von Cole Porters Musical Kiss me, Kate oder Paul Abrahams Operette Ball im Savoy, die Kosky 2008 und 2013 an der Komischen Oper Berlin in Szene setzte, derlei Attribute durchaus zu recht. Um die ganze Bandbreite des Australiers, der seit 2012 Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper ist, zu beschreiben, greifen sie indes zu kurz. Denn Arbeiten wie der Doppelabend aus Purcells Dido and Aeneas und Bartóks Herzog Blaubarts Burg 2010 an der Oper Frankfurt, Dvořáks Rusalka 2011 an der Komischen Oper Berlin oder Glucks Armide 2013 in Amsterdam – um nur drei Beispiele aus einer langen Reihe zu nennen – lassen in ihrer Sparsamkeit der Mittel und ihrer fast spartanisch zu nennenden Konzentration auf die Darsteller Attribute wie «Glamour» oder «Showeffekt» geradezu absurd erscheinen. Eine gemeinsame Marke lässt sich freilich auch für die drei letztgenannten Produktionen aufgrund ihrer so unterschiedlichen Ästhetik schwerlich finden.

In der Tat ist Barrie Kosky einer der wenigen Regisseure, der sich mit seinen Arbeiten jeglicher Festlegung auf einen einheitlichen (Personal)Stil entzieht und stattdessen immer wieder mit einer vollkommen neuen Ästhetik zu überraschen vermag. Sein Markenzeichen ist, dass er sich kein Markenzeichen aufkleben lässt. Die ganze Palette ästhetischer Möglichkeiten steht ihm zu Beginn einer jeden Inszenierungsarbeit ohne selbst auferlegte Beschränkungen zur Verfügung. Manchmal scheint es fast so, als suche sich das zu inszenierende Stück selbst die jeweilige eigene Ästhetik aus.

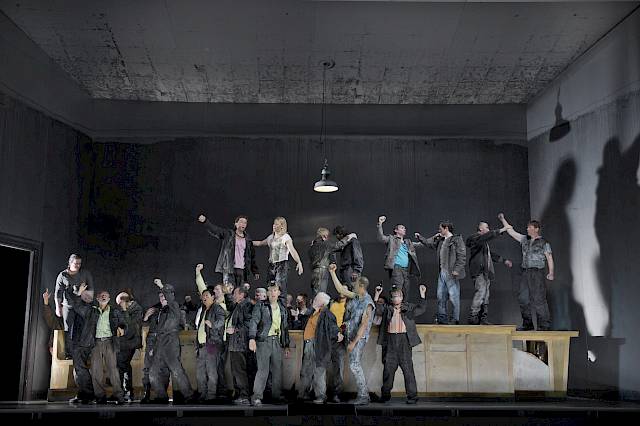

Am Anfang der Beschäftigung mit einem Stück steht bei Kosky bezeichnenderweise sehr oft ein einzelnes kraftvolles Bild. Bei Brittens Peter Grimes 2007 an der Staatsoper Hannover waren dies Hunderte von Holzkisten unbekannten Inhalts, die im Verlaufe des Stückes zu immer wieder neuen Anordnungen umgebaut, gestapelt, verschoben wurden.

Für Wagners Rheingold – ebenfalls an der Staatsoper Hannover – war es das Bild tanzender Showgirls mit üppigem weissem Federschmuck, die einen vor Geilheit lechzenden, als schwarz geschminkter MinstrelSänger kostümierten Alberich mit ihren Federfächern zum Niesen brachten. Im Orpheus, dem ersten Teil der MonteverdiTrilogie, mit der Kosky 2012 seine Intendanz an der Komischen Oper Berlin einläutete, war es das in Ovids Metamorphosen überlieferte Bild von Orpheus’ tragischem Ende – wilde Mänaden reissen den Körper des unglücklichen Sängers in Stücke –, das ganz am Anfang des kreativen Prozesses stand (und dann am Ende in einer von einem Figurenspieler geführten, zerlegbaren Orpheus-Puppe seine Umsetzung erfuhr).

Derlei UrBilder werden im Laufe des Vorbereitungsprozesses weiterentwickelt, sie erzeugen neue, weitere Bilder, werden modifiziert, verworfen, wiederaufgenommen, bis sich über einen längeren Zeitraum hinweg ein immer dichteres Gewebe an Bildern entwickelt hat, das am Ende das ganze Werk umspannt. In diesem Sinne ist Kosky kein Konzeptregisseur, der ein Stück zunächst rein theoretisch analysiert und aus dem darüber gefundenen Konzept eine bildnerische Umsetzung entwickelt. Im Zentrum seiner Arbeit steht vielmehr von Anfang an das theatrale Bild. Vielleicht ist genau dies das Geheimnis seines Erfolgs bei einem sehr breit gefächerten Publikum?!

Auf eine rational nicht immer nachvollziehbare Weise enthüllen die Ur-Bilder einer KoskyInszenierung gleichsam im Nachhinein ihre tiefere, über die offensichtliche Aussage weit hinausgehende Bedeutung, fügen sich die aus dem anfänglichen Bild entwickelten Bilder am Ende in der Tat zu einem stringenten Konzept zusammen. Denn was Kosky in einem ersten Schritt «aus dem Bauch heraus» zu erschaffen scheint, ruht auf dem Fundament einer umfassenden Bildung.

Als Enkel jüdischer Auswanderer aus Russland, Polen und Ungarn im australischen Melbourne aufgewachsen, ist Kosky ein wahrer Kosmopolit, dessen Bildungshorizont keinesfalls an den Grenzen der «Alten Welt» endet. Seine Inspirationen schöpft er aus südamerikanischer Literatur ebenso wie aus der europäischen Malerei, aus der Geschichte seines Heimatlandes Australien ebenso wie aus der jüdischen Kultur. Dass er ein begeisterter Kinogänger ist, versteht sich fast von selbst. Berühmt sind die Vergleiche zwischen Kunst und Esskultur, die der kulinarische Geniesser Kosky gerne zieht: Rameaus Castor et Pollux sei wie Monteverdis Orpheus, heisst es da, aber ohne Knoblauch! Eine gute Aufführung müsse wie eine Meringue Lemon Tarte sein: eine gute Mischung aus süssem Baiserschaum, säuerlicher Zitronencrème und festem Mürbteig. Und um seine Sicht auf ein Werk in wenigen Worten zu umreissen, mischt er gerne Vergleiche wie Zutaten zu einem Gericht: Da wird Mozarts Die Hochzeit des Figaro zu einer Mischung aus Luis Buñuels Der diskrete Charme der Bourgeoise und dem berühmten Marx Brothers Film Duck Soup (deutscher Titel: Die Marx Brothers im Krieg), in Cole Porters Kiss me, Kate treffen laut Kosky Edward Albees Wer hat Angst vor Virginia Woolf und die Muppets-Show aufeinander.

Wie er selbst sich in keine Schublade einordnen lässt, so ist auch Kosky jegliches Schubladendenken fremd. Er liebt Shakespeare genauso wie die Simpsons, die Marx Brothers nicht weniger als Mozart. Vor allem aber liebt er stets die Figuren des Stückes, an dem er gerade arbeitet, – und das ohne Ausnahme. Gerne führt Kosky Mozart, Janáček und Tschechow als Beispiele für Komponisten bzw. Autoren an, die keines der durch sie zum (Bühnen)Leben erweckten Geschöpfe be oder verurteilen. Das käme auch Barrie Kosky niemals in den Sinn. Er liebt Rusalka ebenso wie den Prinzen, der sie verrät, fühlt mit dem treulosen Grafen Almaviva ebenso wie mit dem schlauen Figaro, versteht die egozentrische Sängerin Tosca ebenso wie den sadistischen Polizeichef Scarpia.

Dass Richard Wagner im Gegensatz dazu mittels seiner Musik immer wieder für oder gegen die Protagonisten seiner Opern Stellung bezieht, ist sicherlich – neben dem offenen Antisemitismus in einigen seiner Werke – ein entscheidender Grund für Koskys immer wieder auch öffentlich bekundete Skepsis im Umgang mit dem Werk Wagners – wenngleich er ehrlicherweise die Faszination, die Wagners musikdramatischer Instinkt und seine oftmals aus einer visuellen Inspiration entstandene Musik ausüben, keinesfalls leugnet. Mit einem surreal verstörenden Fliegenden Holländer und einem nicht die Weite des Raums, sondern die (bürgerliche) Enge eines Zimmers auslotenden Tristan (beides am Aalto Theater Essen) und einem immer wieder mit neuen, ebenso fantasievollen wie irritierenden Bildwelten überraschenden Ring in Hannover hat Kosky durchaus neue Sichtweisen auf das Werk Wagners eröffnet. Vielleicht ist dies ein weiterer Grund für Koskys Erfolg gerade bei Operngängern in Europa: sein unbefangener, gleichwohl alles andere als ignoranter Blick von aussen auf scheinbar allzu Bekanntes, oft Interpretiertes – ein Blick, in dem die europäischen und die aussereuropäischen Wurzeln Koskys den Regisseur zu faszinierend neuen Sichtweisen führen.

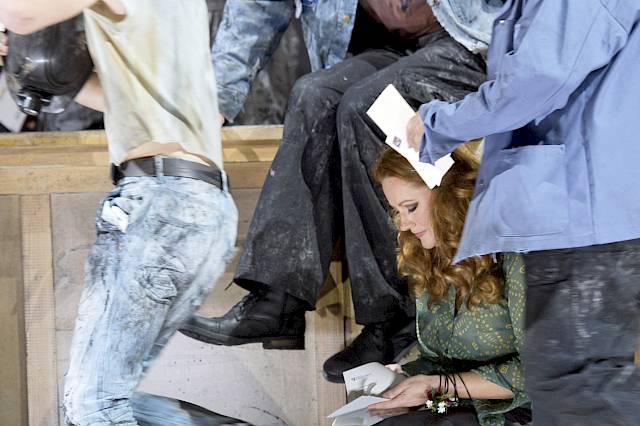

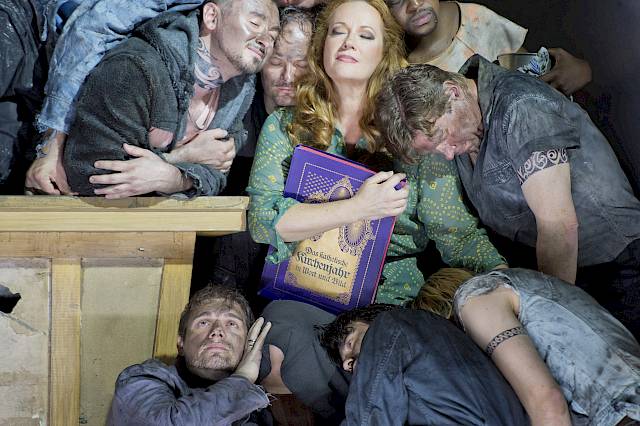

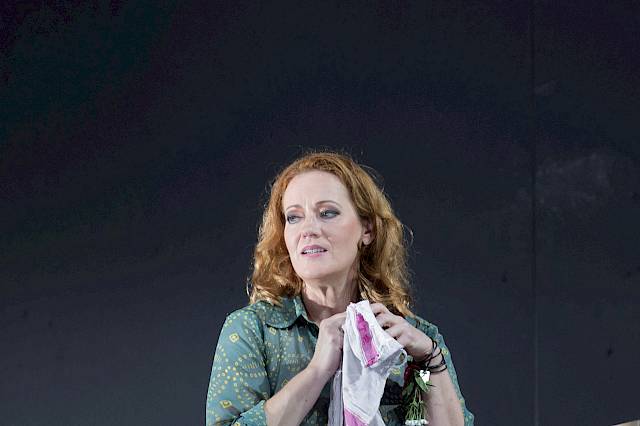

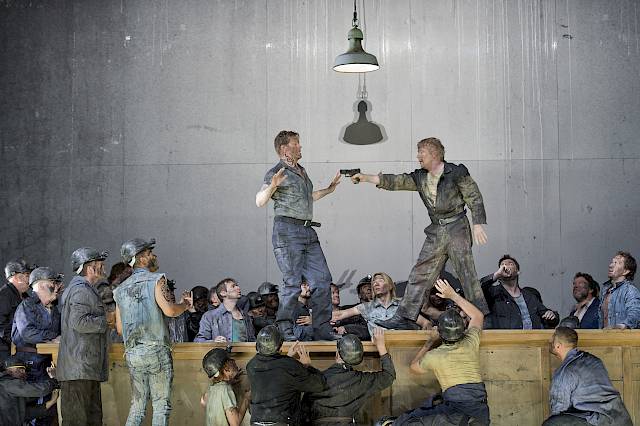

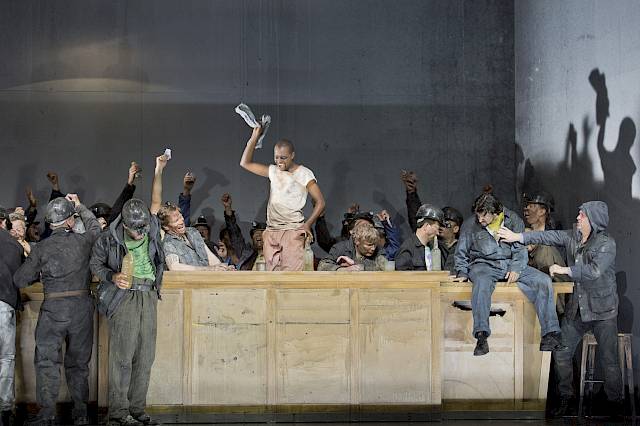

Wagners epische Breite allerdings ist und bleibt für das Energiebündel Kosky ein Problem. Denn in allem, was er tut, ist er ein Rastloser. Kein Wunder, dass auch seine Inszenierungen in den meisten Fällen von Tempo und Energie nur so strotzen. Die Proben mit Barrie Kosky sind Hochleistungssport, wobei der Trainer selbst als wahrer «Einheizer» die meiste Energie verbrennt – die ihm auf beinahe mysteriöse Weise in offenbar unerschöpflichem Masse zur Verfügung zu stehen scheint. Wie er alle Figuren des zu inszenierenden Stückes liebt, so gilt Koskys Zuneigung auch seinen Darstellern – mit all ihren Ecken und Kanten! Mag am Anfang einer Inszenierungsarbeit ein ganz persönliches Bild des Regisseurs stehen, so steht am Ende für Kosky immer der Darsteller mit seinen individuellen Möglichkeiten. Niemals würde er am Darsteller «vorbei» inszenieren oder einem Sänger oder einer Sängerin eine Idee aufzwingen. Auch die schönste Idee, das schönste Bild werden verworfen, wenn sie sich in der Probenarbeit als wirkungslos erweisen. Und geändert wird bei Kosky tatsächlich bis zum Schluss, zur Not auch noch nach der Generalprobe!

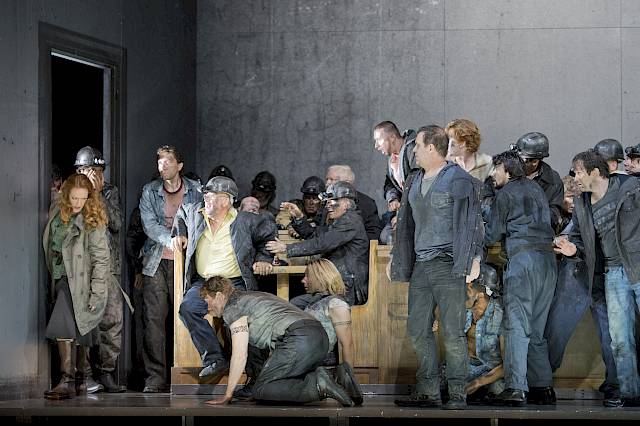

Dass Barrie Kosky nicht müde wird, nach immer neuen ästhetischen Lösungen zu suchen, zeigt sich auch an der Wahl seiner Ausstatter: Anders als viele andere Regisseure arbeitet er nicht nur mit einem oder zwei Bühnen bzw. Kostümbildnern kontinuierlich zusammen, sondern mit vier bis fünf Teams, deren Ästhetik sich obendrein erheblich voneinander unterscheidet. Die oftmals kargen Bühnenwelten einer Katrin Lea Tag (Ausstatterin u.a. bei Dido and Aeneas/Herzog Blaubarts Burg, Armide oder der MonteverdiTrilogie) haben kaum etwas gemein mit den imposanten Räumen eines Klaus Grünberg (Bühnenbildner u.a. bei Kiss me, Kate, Rusalka, Der Ring des Nibelungen oder Ball im Savoy). Und selbst in dieser Vielfalt richtet sich Kosky nicht gemütlich ein, sondern ist fortwährend auf der Suche nach neuen, künstlerisch spannenden Partnern für seine Arbeiten: La fanciulla del West ist die erste gemeinsame Arbeit mit dem Bühnenbildner Rufus Didwiszus.

Die Liebe zu Puccini übrigens, die hat ihm seine ungarische Grossmutter eingepflanzt, als sie dem siebenjährigen Barrie eine Schallplatte von Madama Butterfly schenkte, um ihren Enkel damit auf dessen ersten Opernbesuch vorzubereiten. Aus der Liebe zu Puccini wurde schnell eine Liebe zum Genre Oper insgesamt. Kaum zu glauben, dass er erst jetzt zum allerersten Mal eine PucciniOper inszeniert – nämlich La fanciulla del West, laut Kosky eine Mischung aus Tennessee Williams, Sergio Leone und Janáčeks Aus einem Totenhaus.

Ulrich Lenz ist Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin und hat in vielen Inszenierungen als Dramaturg eng mit Barrie Kosky zusammengearbeitet.