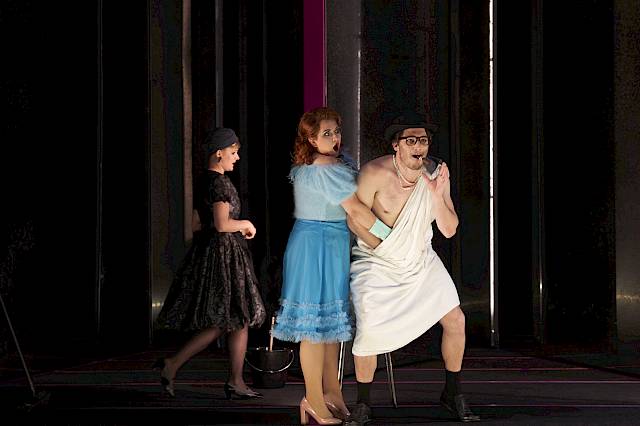

Mozarts Oper «La finta giardiniera» ist ein Spiel der Liebeswirren. Jeder verbirgt sein wahres Gesicht hinter einer Fassade. Erst wenn alles im Wahnsinn unterzugehen droht, fallen die Masken. Tatjana Gürbaca sprach vor der Premiere 2018 am Theater Winterthur über die Inszenierung.

Tatjana Gürbaca, Mozart hat La finta giardiniera im Alter von 18 Jahren als Auftragswerk für den Münchner Fasching geschrieben. Es ist ein Spiel voller Liebeswirren und Verwechslungen, wie man es von Goldoni oder Marivaux und aus vielen Opern des 18. Jahrhunderts kennt. Was begeistert dich besonders an diesem Stück?

Mich fasziniert, dass uns Mozarts tiefer Humanismus auch in unserer Zeit noch direkt meint und berührt. Die Thematik von La finta giardiniera ist gar nicht so stark an seine Zeit gebunden, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Im Kern geht es um ein ganz grundlegendes menschliches Thema: nämlich darum, dass wir alle als kleine hilflose Menschenwürmlein auf diese Welt geworfen sind und dabei von zwei Grundkräften bestimmt werden: von der Angst und von der Sehnsucht, geliebt zu werden. Das erzählt dieses Stück, wie ich finde, ganz wunderbar. Alle Protagonisten versuchen Taktiken zu finden, um zwischen diesen beiden extremen Polen mit dem Leben zurechtzukommen – jede der Figuren versucht ihre Wahrheit hinter einem schönen Schein zu verbergen, gibt sich selber ein Image und spiegelt den anderen etwas vor.

Das ist ein Vorgang, der in unserer Zeit sicher nicht an Bedeutung verloren hat …

Nein, und in Mozarts Oper steckt meiner Meinung nach sehr viel Wahrheit, denn er zeigt uns, wie es hinter der Fassade aussieht und dass dieses ganze Spiel irgendwann an Grenzen stösst. Wenn alles zu viel wird und im Wahnsinn unterzugehen droht, dann sind die Figuren dazu gezwungen, ihre Schutzfunktionen abzulegen. Anders gesagt, wenn das Spiel am wildesten getrieben wird, kommt irgendwann der Punkt, an dem die Figuren ausser sich geraten und mit ihren Träumen Schiffbruch erleiden. Dann kommt der Mensch hinter der Fassade zum Vorschein.

Diese Grundthematik um Sein und Schein steckt schon im Titel der Oper. Sandrina, die Hauptfigur, ist eigentlich eine Gräfin. Nachdem sie von ihrem Liebhaber Belfiore in einem Streit vermeintlich getötet wurde, gibt sie sich am Hof des reichen Podestà als Gärtnerin aus – und trifft dort versteckt auf ihre ehemalige Liebe.

Diese Vorgeschichte um die Auseinandersetzung zwischen Sandrina und Belfiore zeigen wir in der Ouvertüre zur Oper als ein verkürztes, traumartiges Bild der Erinnerung. Interessant finde ich aber, dass gerade Sandrina, also die eigentlich verkleidete Figur, am meisten bei sich selbst ist. Sie zeigt ihren Schmerz in den Arien sehr offen und geht unverstellt damit um. Mehr noch als sie werden alle anderen Figuren, die beim Podestà zu einer Hochzeitsfeier zusammenkommen, von den eigenen Posen und Attitüden beherrscht. Sie verlieren sich in ihren Träumen, jagen Phantomen hinterher, kämpfen gegen Windmühlen. Sie begegnen mit Hilfe der Verstellung den Verwirrungen der Welt und ihrer eigenen Gefühle. Arminda zum Beispiel, die Nichte des Podestà, die verheiratet werden soll, sagt von sich selber: «Wisst Ihr, wer ich bin? … Ich bin eigensinnig, anmassend und launisch!» Dabei steckt hinter ihren vorgeblichen Wut- und Eifersuchtsattacken eigentlich auch eine sehr verletzliche Frau, die sich nach Anerkennung und Liebe sehnt.

Wie bringst du die Vielschichtigkeit dieser Charaktere auf die Bühne?

Die Arien-Struktur bei Mozart, die noch aus der Barockzeit kommt, hilft dabei sehr: Wenn der erste Teil der Arie als Reprise wiederkehrt, hat man stets die Möglichkeit, die Akzente zu verschieben, Inhalte zu variieren oder sogar eine 180°-Wende zu vollziehen. Man kann der gleichen Musik einen anderen Tonfall unterlegen, so dass man innerhalb einer Arie zum Beispiel von Wut zu Verzweiflung gelangt; oder man kann eine Arie resigniert beginnen und sie dann mit neuer Hoffnung enden lassen. Nicht nur die Figuren, auch die Musik ist bei Mozart stets sehr janusköpfig. Und darin liegt der Spass beim Inszenieren. Man muss sich in La finta giardiniera eigentlich jede Sekunde entscheiden, ob das Stück eine Komödie oder eine Tragödie ist – es ist eine ständige Gratwanderung, eben eine Komödie über die menschlichen Ängste und Schwächen.

Wie später in Le nozze di Figaro gibt es auch in dieser Oper Standesunterschiede von der Gräfin bis zur Dienerin. Spielt das in deiner Inszenierung eine Rolle?

Ein bisschen schon. Probleme haben zwar alle Figuren; aber die einen sind etwas erdverbundener, weil sie die ganze Zeit arbeiten müssen, während sich andere viel freier ihrem Hedonismus hingeben können. Der Podestà, der Gastgeber der Hochzeitsfeier, ist der Reichste von allen und kann sich deshalb am meisten erlauben. Aber in Wahrheit wird das Leben dadurch nicht einfacher. Die Zeit, die einem der Reichtum lässt, will gefüllt werden, gegen die innere Leere ist kein Kraut gewachsen. Das sind Probleme, mit denen Charaktere wie der Podestà, Belfiore und Arminda, die der Oberschicht angehören, zu kämpfen haben. Serpetta dagegen, die ständig etwas zu arbeiten und zu putzen hat, schlägt sich auch mit Problemen herum, aber die sind in dem Fall etwas handfester.

Sandrina, die als Gräfin eigentlich Violante Onesti heisst, gibt sich bewusst als Dienerin aus. Warum nimmt man eine solche Verwandlung eigentlich auf sich?

Nach der entsetzlichen Vorgeschichte mit Belfiore ist ihr Verhalten vielleicht als Ausdruck von Trauer zu verstehen. Sie nimmt die Situation demütig auf sich, verpuppt sich sozusagen in einem Kokon, schlüpft in sich selbst hinein. Für mich ist Sandrina auf eine besondere Art das stille, dunkle Zentrum dieses Stücks. Barbara Drosihn deutet das auch im Kostüm an: Während alle anderen Kostüme «Blüten treiben», ist Sandrina der ruhigste Punkt, um den sich alles dreht. Ich denke, dass Sandrina hinter ihrer Maske freier ist als alle anderen Figuren. Das ist übrigens auch in Mozarts Così fan tutte gut zu beobachten: Despina ist in ihren Verkleidungen als Arzt oder Notar viel mehr sie selbst, als wenn sie Dienerin ist. Als Dienerin kämpft sie ständig mit dem, was sie sein soll. Die Maskerade befreit sie davon. Im Kern zeigt sich daran, warum wir überhaupt Theater spielen! Der von Johan Huizinga als Homo ludens verstandene Mensch, der im Spiel zu sich findet, übt und reflektiert auf der Theaterbühne immer auch ein Stück weit sein eigenes Leben. Aus der Distanz lässt sich die Wahrheit besser betrachten.

Wie entscheidend sind für dich in diesem Spiel der Verwandlungen die Geschlechterrollen? Ramiro, der frühere Liebhaber von Arminda, wird bei Mozart von einer Frau gesungen …

Diese Unschärfe, die in der Figur des Ramiro schon bei Mozart angelegt ist, hat uns dazu inspiriert, mit den Geschlechterrollen zu spielen. Ich glaube, Mozart liebte diese Verwirrung, dass Partien wie Cherubino im Figaro oder hier Ramiro von Frauen gesungen werden. In La finta giardiniera hat man ohnehin selten den Eindruck von festgefahrenen Geschlechterklischees. Die Frauen sind den Männern absolut ebenbürtig. Im Fall des Paares Belfiore/Arminda wird beispielsweise vorgeführt, dass der Graf ein schüchterner, zärtlicher Mensch ist, während Arminda «die Hosen anhat» und zupackt. Ich glaube – und die Textbücher und Briefe von Mozart beweisen uns das –, dass man damals in dieser Hinsicht viel frecher und unkonventioneller war, als wir uns das heute vorstellen können!

Das Aufeinandertreffen der sieben Figuren findet laut Textbuch am Hof des Podestà, irgendwo im italienischen Niemandsland statt. Was für eine Situation wird das in deiner Inszenierung sein?

Die Form von Mozarts Oper in ihrer Abfolge von Rezitativen, Arien und Ensembles bietet grundsätzlich viele Möglichkeiten für Brüche. Wir spielen deshalb mit dem Wechsel in verschiedene Realitäten, tauchen ganz ins Spiel ein, erlauben aber auch Kommentare dazu. Henrik Ahr hat dafür eine Bühne erfunden, die für dieses Stück wunderbar funktioniert: Der Raum kann tatsächlich das Haus des Podestà sein, aber auch einen Wald bei Nacht darstellen, wo das Finale des zweiten Akts spielt. Er kann ein Ort sein, an dem man verloren geht, aber auch sehr geschützt und geschlossen. Er kann mehrere Orte nebeneinander behaupten, aber auch innere Zustände verdeutlichen. Es ist vor allem ein Raum, der zahlreiche Spiegelungen erlaubt und dem Zuschauer dadurch die Posen, Attitüden und Eitelkeiten der einzelnen Charaktere in verstärktem Mass vorführt. Er ist ein Spielplatz, in dem man weder den anderen noch sich selber entkommt, der das eigene Bild und die mühevolle Verstellung vervielfacht. Auch die Kostüme von Barbara Drosihn geben allen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Rollen auszuprobieren, bis sie schliesslich bei ihrem eigenen Kern ankommen. In Mozarts Opern geht es immer auch um Lernprozesse. Wie in Così fan tutte durchlaufen die Figuren in La finta giardiniera eine wahre Schule der Liebenden.

Wobei in La finta giardiniera weniger mit dem Finger auf die Moral gezeigt wird …

Mozart erzählt am Ende, dass es eigentlich gar kein ganz richtiges Paar gibt – das zeigt ja schon die Wahl von sieben Figuren, also einer ungeraden Zahl. Es kann niemals aufgehen und kann immer neue Kombinationen geben. Wenn alle Knoten gelöst sind, bleiben die Paare dennoch ein bisschen windschief und nicht ganz zueinander passend zurück – das Leben geht weiter. Es ist ja auch in der Realität nicht so, dass jeder Topf seinen Deckel hat. Liebe hat immer mit einer Entscheidung zu tun und bleibt auch danach eine Aufgabe – man muss den Anderen jeden Tag aufs Neue kennen und schätzen lernen.

Nachdem bereits am Ende des ersten Akts grosse Verwirrung herrscht, weil Belfiore meint, die totgeglaubte Sandrina erkannt zu haben, führt das Finale des zweiten Akts in ein unbeschreibliches Chaos und letztlich in den Wahnsinn. Wie ist das zu deuten?

Das Finale des zweiten Akts erinnert teilweise an den Sommernachtstraum und der Wahnsinn potenziert sich. Schon zu Beginn des Finales sind die Figuren ausser sich und in einem anderen Zustand. Und aus dieser Grundstimmung heraus werden dann alle noch wütender, die Verwirrung wird grösser – und in der Dunkelheit der Nacht, in der diese Szene spielt, entstehen noch einmal ganz andere «Paarungen». Das führt schliesslich dazu, dass Sandrina und Belfiore diese Verwirrung nicht mehr aushalten und in andere Rollen schlüpfen, sie sind ver-rückt und ent-rückt.

Ist der Wahnsinn also der Liebe immanent?

Dem Leben immanent! Wer kann schon sagen, wo das Normale aufhört und wo der Wahnsinn beginnt? Ich sehe den Wahnsinn in der Oper immer als eine Tür in eine bessere – oder zumindest andere Welt. Bei Mozart wird der Wahnsinn ja durch eine unglaublich heitere, luzide Musik begleitet. Man kann vielleicht sogar sagen, dass bei Mozart im Wahnsinn – der hier mit einer grossen Anarchie und Freiheit einhergeht – die eigentliche Klarheit liegt. Der Wahnsinn bringt den Knoten zum Platzen, und das führt wiederum dazu, dass die Masken fallen und die Figuren zu sich selber finden. Der Wahnsinn ist also heilsam!

Also führt der Wahnsinn in deiner Inszenierung im dritten Akt zu einem glücklichen Ende?

Zumindest in einen neuen Zustand. Man kommt ja im Leben auch nicht an den Punkt, an dem man sich sagt: Jetzt habe ich alles erreicht. Happy end. Wenn das so wäre, dann könnte man sich in diesem Moment ja gleich in den Sarg legen. Aber das Leben geht weiter und man gerät in immer neue Zustände und Lebensphasen. Wunderbar finde ich, dass uns Mozart all diese grossen und bedeutenden Themen mit einer unglaublichen Lust serviert. Und diese Lust überträgt sich auf uns alle. In diesem Stück ist alles enthalten, was ich mir vom Theater wünsche!

Das Gespräch führte Fabio Dietsche.

Foto von Martina Pipprich.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 58, April 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.