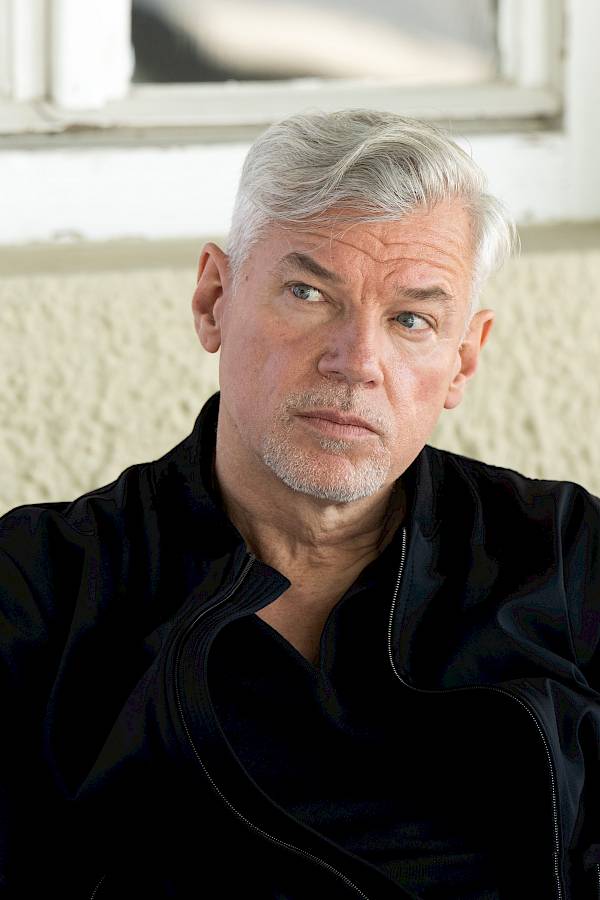

Die Oper «La rondine» erzählt die Geschichte einer Frau, die den Erinnerungen an eine rauschhafte Jugendliebe nachhängt und sie noch einmal erleben will. Der Regisseur Christof Loy über ein Drama ohne Blutvergiessen, das Tragische am nicht gelebten Leben, und die Qualitäten einer bis heute unterschätzten Oper von Puccini, in der die Grenzen zwischen Traurigkeit und Leichtigkeit fliessend sind

Christof, du hast dieses Stück für Zürich vorgeschlagen. Warum passt La rondine zum Opernhaus Zürich

Ich glaube, dass die Rondine gut in einem Haus aufgehoben ist, das einen intimen Rahmen hat. Das Stück lebt von vielen kleinen Gesten und Blicken, von einzelnen Details. Für diese Art von Kammerspiel ist Zürich mit seinen gut tausend Plätzen ein ideales Opernhaus. Für mich wäre es undenkbar, La rondine auf einer Breitwandbühne wie der Amsterdamer Oper zu inszenieren. Man merkt dem Stück an, dass es letztlich in Monte-Carlo uraufgeführt wurde, einem noch viel kleineren Haus als Zürich.

Du kennst La rondine seit deiner Jugendzeit. Was faszinierte dich damals so daran?

Ich hatte von Anfang an eine starke Affinität zu Magda. Sie ist die Figur, mit deren Imagination alles losgeht, die in die Vergangenheit taucht und versucht, sich eine neue Gegenwart zu schaffen. Dieses Melancholisch-Verhangene, das immer nah am Tragischen ist, das Tragische im Alltäglichen, hat mich früh fasziniert. Es ist das Drama ohne Blutvergiessen, das mich an diesem Stück interessiert.

Das ist vielleicht ein noch viel grösseres Drama, weil das Leben weitergeht und die kleinen Tragödien in das Leben integriert werden müssen...

In La rondine werden viele kleine Tode gestorben, ohne dass wirklich jemand auf der Bühne stirbt. Ich finde das sehr berührend, und es schafft eine grosse Identifikationsfläche für das Publikum. Denn jeder kennt die Konflikte, die in diesem Stück ausgetragen werden. Was hat man im Leben alles verpasst? Kann man kostbare Momente, die sich erst im Nachhinein als wichtig herausstellen, erneut erleben, sie nochmals einfangen? Oder hat sich das Leben in der Zwischenzeit bereits zu sehr verselbständigt, so dass ein Zurückdrehen der Zeit nicht mehr möglich ist? Es geht auch um Reue, um das, was man sich selbst schuldig ist. Es ist ja so leicht, immer andere verantwortlich zu machen für das, was im eigenen Leben schiefläuft.

Daraus folgt diese nostalgische Note, die über diesem Stück schwebt.

Das hängt besonders mit Magda zusammen, die eine Aussenseiterfigur und eine fragile Person ist. Magda bewegt sich zwar in diesem gesellschaftlichen Rahmen mit grosser Souveränität, sie hat Sensibilität und Klasse. Aber sie ist ökonomisch abhängig. Magda hat keinen normalen Beruf, keinerlei soziale Absicherung. Wenn sie ein Mann fallen lässt, fällt sie ins Nichts. Mit ihrem reichen Gönner Rambaldo lebt sie eine Ehe-ähnliche Verbindung, aber ohne alle Vorteile einer Ehe, was, wie wir wissen, das Allerschlimmste ist. Zwischen Magda und Rambaldo greifen daher fatale Mechanismen mit einer latenten Aggressivität von beiden Seiten. Zwar hat Magda ein grosses Verdrängungspotenzial, aber gleichzeitig ist ihr Bewusstsein über die aktuelle Situation sehr ausgeprägt. Doch ist sie jemand, der gelernt hat, eine Fassade aufzubauen. Dahinter verbirgt sich ein ganzes, nicht gelebtes Leben. Dabei versucht sie aber auch, ihre Würde zu behalten. Das ist letztlich wie bei Marguerite Gautier, dem Vorbild zu Verdis Violetta, aus Dumas’ Kameliendame. Wenn man diesen Roman liest, wird deutlich, dass sie auch eine Art Geschäftsfrau ist, wie Magda. Sie passt nicht in die normale Schublade eines bürgerlichen Lebens.

Magda sagt einmal, dass das Unnormale in ihrem Haus die Regel sei...

Ja!

Dreh- und Angelpunkt der Oper ist Magdas wehmütige Erinnerung an eine längst vergangene Liebesepisode mit einem unbekannten Studenten. In der Figur des jungen Ruggero versucht Magda diese Begegnung zu wiederholen. Sigmund Freud prägte in der Entstehungszeit von La rondine den Begriff des Wiederholungszwanges, den er sogar mit dem Todestrieb in Verbindung brachte. Das Thema der Wiederholung scheint damals in der Luft gelegen zu haben.

Bei Magda sehe ich weniger eine Pathologie oder einen Zwang, ein gleiches Muster unentwegt durcharbeiten zu müssen, als vielmehr den Versuch, eine Situation zu schaffen, die zu einer Veränderung führt. Die Episode in ihrer Jugendzeit mit dem unbekannten Mann, die sie so geprägt hat, war das Abenteuer eines Abends, nicht einmal das einer Liebesnacht. Für einen Moment denkt Magda, dass ihr Leben mit Ruggero tatsächlich ganz anders weitergehen wird. Trotz aller Traurigkeit, die sie erwachsen werden liess, ist Magda eine kindliche Seele geblieben. Deshalb hat sie die fixe Idee, an diesem unerfüllten Traum des Lebens festzuhalten. Sie versucht, die neue Realität mit dem neuen Mann in einem Traumzustand zu bewahren. Im Grunde genommen möchte oder kann Magda aber keine richtige Beziehung mehr führen, sondern nur einen Traum leben. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist alles nachvollziehbar, aber auch traurig anzusehen.

Wenn man das so hört, würde man nicht denken, dass in diesem Werk auch ein Operettenton mitschwingt.

Die Grenzen zwischen Traurigkeit und Leichtigkeit sind hier fliessend. La rondine hat etwas von einem Melodram. Ich muss da immer wieder an französische Filme denken, an Jacques Demys Les Parapluies de Cherbourg mit Catherine Deneuveaus den 1960er-Jahren etwa. Für mich ist die Tatsache, dass in diesem Werk auch Operette steckt, jedenfalls nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Als ob man von einer Operette eine Krankheit bekommen könnte! Und der Begriff «Zarzuela» wird ja von Ignoranten wie ein Schimpfwort benutzt. Wie wir wissen, deckt das Genre der Operette viele verschiedene Formen des Musiktheaters ab und bedeutet nicht automatisch, dass wir es mit einem durchgängig lustigen Stück zu tun haben müssen. Nehmen wir die tragische Operette der Silbernen Operetten-Ära: La rondine hat viel Ähnlichkeit mit dem letzten Akt von Lehárs Zarewitsch oder der Giuditta. Selbst bei der Lustigen Witwe gibt es Momente, in denen alles kippen könnte. La rondine ist einfach ein sehr gutes Stück, bei dem jeder Takt erfordert, dass man genaue szenische und musikalische Entscheidungen fällt, damit die grosse Feinmechanik erhalten bleibt. Man muss alles gut dosieren, darf die Momente von Glück und Seligkeit für einen Moment auch ruhig zulassen, um im nächsten Moment wieder bewusst dagegen anzuarbeiten.

Der leichte Ton ist vor allem in den ersten beiden Akten spürbar. Der letzte Akt ist dann grosse Oper...

Bei der heutigen Probe wurde mir das nochmals ganz deutlich: Zwei Menschen müssen sich trennen, gerade weil sie sich lieben. Sie trennen sich nicht, weil sie sich entlieben, sondern weil sie Angst haben, dass einmal in ferner Zukunft eine Trennung stattfinden könnte und es dann noch schmerzhafter werden würde. Dass hier letzlich die Frau die Entscheidung trifft, ist gerade auch für Puccini bemerkenswert. Magda ist eben auch eine starke Frau, selbst wenn sie anlehnungsbedürftig erscheint, ein verträumtes Kind ist oder eine ausgehaltene Frau ohne Beruf.

Magdas Entscheidung, Ruggero zu verlassen, könnte man als einen Akt der Selbstermächtigung lesen.

Sie handelt hier jedenfalls auch aus einem grossen moralischen Gefühl heraus. Magda muss sich aber sehr dazu überwinden und tut sich dabei selbst Gewalt an. Sie sieht ein, dass diese Liebe nicht lebbar ist. Es ist vollkommen widersprüchlich, und doch wäre es zu einfach zu sagen, sie gibt auf. Sie kann letztlich ihr ganzes Leben lang stolz auf diesen Moment sein. So bitter das auch ist.

Puccini schrieb in einem Brief an seinen Librettisten Adami über den Schluss: «Ich habe die ganzen dramatischen Verwicklungen herausgestrichen, der Abschluss wird ganz diskret und leise erreicht, ohne grossen Radau im Orchester. Alles in Ordnung.»

Das bezieht sich auf die allerletzten Momente des Stückes. Natürlich wühlen Magda und Ruggero vorher in ihrer beider Wunden noch einmal ganz ordentlich. Das ist ein lauter Aufschrei. Das gesangliche Ende ist dann allerdings eine Art Verstummen in einem nicht artikulierten Laut, als ob man Magda die Sprache weggenommen hätte. Magda ist grundsätzlich ein verschlossener Charakter, der nicht viel von sich preisgibt. Dass sie ihren Freundinnen im ersten Akt von ihrem Erlebnis mit dem jungen Studenten erzählt, passiert ja auch nur, weil sie durch das Gedicht von ihrem Seelenfreund Prunier dazu angeregt wurde. Sie fühlt sich eingeladen und geht immer mehr in diese Erinnerung. Daraus entsteht dann ihr Wunsch, sich nochmals neu zu erfinden.

Mit Ruggero trifft sie auf jemanden, der völlig konträr zu ihr steht.

Ruggero hat natürlich auch seine eigenen Vorstellungen. Das Fatale ist, dass er in dem Masse bürgerlich ist wie sie unbürgerlich. Das meine ich überhaupt nicht wertend. Ruggero hat einfach den Wunsch eines klassischen Familienmodells. Magdas Selbstbewusstsein ist aber so ausgeprägt, dass sie weiss, sie kann das nicht leisten und wird seinen Vorstellungen nicht entsprechen. Ruggero will einen anderen Traum realisieren als sie, wobei man sagen muss, dass seiner viel realer ist als ihrer. Er hat sich ein falsches Bild von ihr gemacht, während sich Magda im Grunde gar kein Bild von ihm gemacht hat. Magda war für ein paar Wochen mit einem Fantom-Ruggero glücklich, mit dem sie sich als biografische Gestalt überhaupt nicht auseinandergesetzt hat.

Magda selbst gibt sich Ruggero gegenüber auch nicht wirklich zu erkennen. Wenn Ruggero Magda im Tanzlokal Bullier nach ihrem Namen fragt, stellt sie sich als Paulette vor. Das hat doch was von einer psychischen Doppeldeutigkeit...

Wobei Paulette möglicherweise sogar ihr richtiger Name ist. Aber das gehört ja auch zum Programm: Sie will nicht mehr Magda sein!

Magdas Dienstmädchen Lisette wiederum taucht bei Bullier verkleidet als Magda auf. Sie und der Dichter Prunier bilden – zunächst nur im Geheimen – das zweite Paar in dieser Oper. Wie sieht deren Schwalbenflug aus?

Beide Figuren sind für mich wie Volksfiguren und berühren mich sehr. Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck, und beide finden im Gegensatz zu Magda und Ruggero für sich ihr Glück.

Prunier geht mit Lisette in der Öffentlichkeit allerdings sehr unzimperlich um.

Lisette aber auch mit ihm! Sie sind beide gleich stark. Es ist ein ständiges Spiel zwischen den beiden, und die Liebe ist gross. Doch es stimmt schon: Prunier ist ein widersprüchlicher Charakter. Prunier hat aber auch diese wunderbare seelische Verbindung zu Magda. Zwischen den beiden besteht eine Beziehung, die auf einer völlig anderen Ebene stattfindet als auf der üblichen Attraktivität oder Anziehungskraft zwischen Frau und Mann. Es ist eine sehr besondere Freundschaft. Man kann sich vorstellen, dass die beiden einst ein Liebespaar waren, aber jetzt zwischen ihnen alles gereinigt und geklärt ist und nur noch das Schöne übriggeblieben ist. Deshalb sehe ich da eine grosse Vertrautheit, ja fast Innigkeit zwischen den beiden. So nah kommt weder Ruggero an Magda, noch Lisette an Prunier.

Was ist für dich die Quintessenz dieser traurigen Komödie?

Bei aller Realistik ist dieses Stück auch eine Traumgeschichte. Für mich ist es ganz klar: Puccini übernimmt hier eine grosse Verteidigung der Träumer. Er weiss, wie wichtig Träume im Leben sind. Es wird nur dann gefährlich, wenn man denkt, dass sich alle Träume auch in die Realität umsetzen lassen. Diese Reise, die Magda unternimmt – sei sie wirklich, oder auch nur in ihrem Kopf – ist nah an der Absturzgefahr.

Viele Regisseurinnen und Regisseure machen einen Bogen um Puccini, dessen Musik fast als szenografisch zu beschreiben ist. Sie scheinen sich in ihrer szenischen Erfindungskraft eingeengt zu fühlen. Bei dir ist das anders...

Man muss natürlich Lust an der Genauigkeit haben, Takt für Takt. Ich merke sofort, wenn jemand nicht im richtigen Winkel im Raum steht, nicht im richtigen Moment zuhört oder sich wegdreht. Da rächt sich das Stück sofort. Menschen in Zeit und Raum – das ist mein Element. Bei der Rondine ist es allerdings sehr angenehm, dass Puccinis Vorgaben nicht so sehr mit Requisiten zu tun haben wie bei La bohème. Das kann einen durchaus lähmen.

Du hast voriges Jahr Puccinis fast zeitgleich zu La rondine entstandenes Il trittico in Salzburg inszeniert und einige Jahre zuvor La fanciulla del West in Stockholm gemacht. Interessiert dich besonders das Spätwerk Puccinis?

Ich finde seine späteren Stücke insgesamt gelungener als frühe Stücke wie Manon Lescaut oder Le Villi, die zwar schon eine grosse musikalische Qualität haben, aber noch nicht dieses ideale Timing, bei dem kein Takt zuviel ist. Natürlich besteht für mich auch ein Reiz darin, dass die späteren Stücke seltener gespielt werden und man mehr entdecken kann, weil man sie nicht so gut kennt.

Du arbeitest zum ersten Mal mit Ermonela Jaho.

Wir haben uns vor vier Monaten in München getroffen und waren beide sehr neugierig aufeinander. Der Wunsch war schon früher da, etwas gemeinsam zu machen, aber bisher hat es leider nie geklappt. Wir werden in dieser Spielzeit auch noch Poulencs La voix humaine in Madrid zusammen machen. Sie ist für mich, nun ja, um beim Stück zu bleiben, Traum gewordene Realität. Allerdings ohne Absturzgefahr.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 104, September 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.