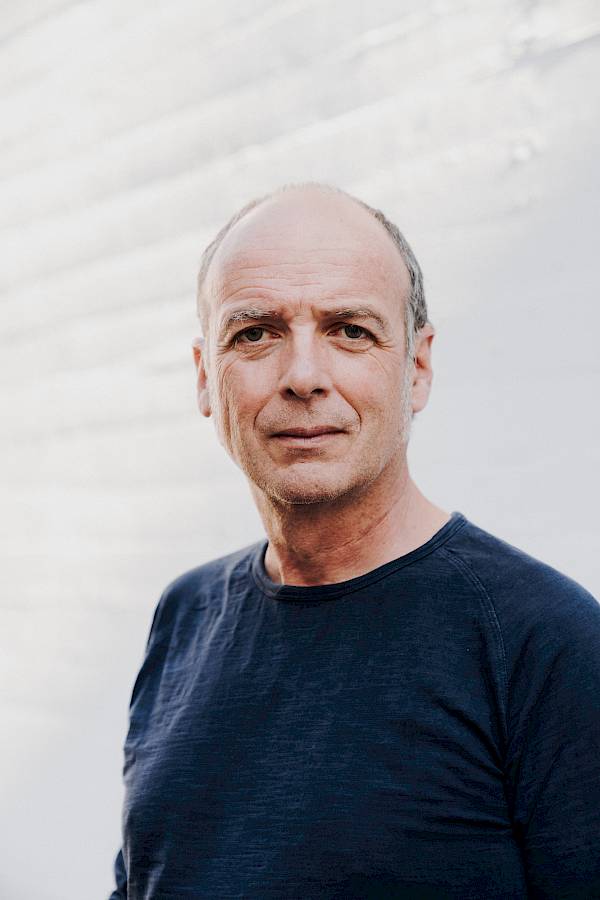

Antonio Vivaldi war einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. Was hat die Menschen an seiner Musik so hingerissen? Und wie kann man die Begeisterung heute neu entfachen? Claus Spahn führte vor der Premiere 2015 ein Gespräch mit Ottavio Dantone, dem Dirigenten unserer Vivaldi-Produktion.

Der Mann wusste, wie er für die Ewigkeit festgehalten werden wollte: Mit offenem weissen Unter(!)-Hemd und aufreizend nackter Männerbrust liess er sich in Öl porträtieren. Das war sehr gewagt, wenn nicht skandalös, für eine Epoche, in der die Herrenmode eigentlich hochgeschlossen war. Ausserdem hatte der Mann die Priesterweihe, alle Welt nannte ihn den «prete rosso», den roten Priester. Da hätte man eigentlich mehr Keuschheit und Demut in der Aussendarstellung erwarten dürfen. Das Ölgemälde ist das einzige, das von Antonio Vivaldi überliefert ist. Ein exzentrischer Aussenseiter war der venezianische Komponist trotzdem nicht. Im Gegenteil: Er war der Star, den alle liebten. Als Violinvirtuose hatte er den Ruf eines Hexenmeisters, wie später Niccolò Paganini. Als Produzent von Solokonzerten und Kammerkonzerten war er europaweit gefragt. Und in seiner Heimatstadt Venedig lieferte er als Opernkomponist und Impresario in Personalunion über Jahre hinweg die angesagtesten Shows für den grossen Karnevalstrubel. 97 Opern hat er im Verlaufe seiner Karriere auf die Bühne gebracht. Antonio Vivaldi war, wie der Biograf Siegbert Rampe schreibt, «einer der reichsten Venezianer und ganz gewiss der bestverdienende Musiker seiner Epoche».

Herr Dantone, wie lange brauchen Sie, um ein Musikstück von Antonio Vivaldi zu erkennen?

(Ottavio Dantone setzt sich ans Klavier und spielt) Hören Sie das? Klingt wie Vivaldi, nicht wahr? Ist aber von mir, improvisiert im Stil von Vivaldi. Sie sehen: Vivaldis Stil ist unverwechselbar, die Eigenheiten seiner Musik sind auf Anhieb zu erkennen.

Worin liegt das Unverwechselbare seiner Musik?

Es gibt viele Eigenheiten, zum Beispiel die ribattuta, ein typisch venezianischer Rhythmus, oder ein bestimmter harmonischer Umgang mit Septimakkorden. Man muss unterscheiden zwischen dem venezianischen Stil allgemein und Vivaldi im Besonderen. Vivaldi ist tief verankert in der venezianischen Art zu komponieren. Er arbeitet im Stil seiner Zeit und seines kulturellen Umfelds. Aber seine Musik ist eigenständiger, sie unterscheidet sich von Marcello, Albinoni und all den anderen. Vivaldi hatte mehr drauf.

An seinem Stil fällt eine packende, durchschlagende Einfachheit auf.

Vivaldi war eben kein Komponist, der musica riservata für den kleinen höfischen Kreis schrieb. Als Venezianer komponierte er für das ganz grosse Publikum. Venedig war zu Vivaldis Zeit eine touristische Metropole und reich an Opernhäusern. Aus ganz Europa reisten die Gäste an, um sich bei Musik und Theater zu vergnügen. Die Werke mussten so konzipiert sein, dass sie beim Publikum ankamen. Vivaldi war zwar durchaus in der Lage, elaborierte und tiefgründige Musik für Kenner zu schreiben, aber als Erfolgskomponist musste er vor allem den Publikumsgeschmack seiner Zeit bedienen. Und er wusste ganz genau, wie man mitten ins Herz der Musikbegeisterten trifft.

Zu seinen Stärken gehört, dass er Situationen auf den Punkt zu bringen versteht.

Ja genau. Auf den ersten Blick mag seine Musik ein bisschen banal klingen, aber bei genauerem Hinsehen merkt man, dass alles messerscharf kalkuliert ist. Mit geradezu wissenschaftlicher Präzision konstruiert Vivaldi emotionale Verläufe, genau wissend, wann der Moment ist, die Aufmerksamkeit zu bündeln, Höhepunkte zu setzen, das Publikum zum Staunen oder zum Weinen zu bringen. Es ist ein grosses Vergnügen, dieses Raffinement in den Partituren zu studieren.

Würde Vivaldi heute leben, wäre er womöglich ein ausgebuffter Action-Movie-Regisseur, der seine Konkurrenz, was Innovation und Präzision angeht, weit übertrifft.

Die Barockmusik lebt in all ihrem Reichtum von der Strategie, mehr wegzulassen als zu viel hineinzupacken, damit das Wesentliche klar hervortritt. So funktionieren auch die guten Hollywoodfilme. Vivaldi war ein Meister darin.

Zu seinen Markenzeichen gehören die extremen Kontraste, in der Dynamik, in den Farbwechseln.

Interessant ist, dass man in Vivaldis Noten gar nicht viele Dynamikbezeichnungen findet. Die Kontraste sind in der Rhetorik der Musik angelegt. Sie ergeben sich selbstverständlich aus dem musiksprachlichen Fluss. Diese Rhetorik zu verstehen, ist die Aufgabe der Musiker. Wie kontrastreich Vivaldi erklingt, hängt also vor allem von den Ausführenden ab, von ihrer Metierkenntnis und ihrer Fantasie, von ihrer Mischung aus Fachkenntnis und musikalischer Freiheit.

Barockmusik ist also immer nur so gut wie die Ausführenden?

Zu Vivaldis Zeit war das überhaupt kein Thema, weil für alle Beteiligten – Komponisten, Sänger, Musiker und Publikum – das Beherrschen der Musiksprache eine Selbstverständlichkeit war. Man spielte die Musik, wie sie gemeint war, auch wenn das meiste nicht explizit in den Noten stand. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir haben die Partituren als Überlieferung und müssen uns die Kontexte erschliessen. Tun wir das als Musiker nicht, riskieren wir Missverständnisse. Wenn wir die Noten nur lesen, wie sie überliefert sind, existiert die Musik noch nicht. Wir müssen etwas daraus machen, Artikulation, Phrasierung und Dynamik kreieren, Verzierungen einführen usw. Wir müssen philologisch arbeiten und die Musiksprache von innen heraus verstehen. Philologie heisst für mich nicht, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine VivaldiOper mit acht oder zehn Violinen aufgeführt wurde. Das ist völlig unerheblich und hing von den Aufführungsbedingungen ab. Ich würde gerne noch vor meinem Tod erleben, dass alle Musiker verstanden haben, dass Philologie sich einzig auf das Verständnis der Sprache konzentrieren muss. Aus der Musiksprache leitet sich alles ab! Man muss sie selbstverständlich beherrschen. Das ist viel wichtiger als nur buchstabentreues Notenstudium.

Hat Vivaldis Musik Schwächen?

An seinen Opern wird kritisiert, dass die Dramaturgie in der Abfolge von Rezitativ und Arie sehr schematisch sei. Da ist auch etwas dran. Vivaldi hat nur selten AccompagnatoRezitative geschrieben, und die Rezitative selbst sind harmonisch oft nicht so interessant. Die Komponisten hatten zu der damaligen Zeit Assistenten und Schüler, die ihnen bei der Ausarbeitung der Rezitative halfen. Die Arien waren eben viel wichtiger. Ich habe kürzlich Vivaldis Oper L’incoronazione di Dario für eine CDProduktion aufgenommen, und ich gehe davon aus, dass er darin die Rezitative selbst geschrieben hat. Man hört es sofort, es ist viel spannender. Aber auch in La verità in cimento gibt es harmonisch interessante Passagen. Man muss dabei immer die Rezeptionshaltung des damaligen Publikums bedenken. Die Leute hörten nur in den Arien wirklich zu und interessierten sich dabei meist nur für die allerbesten. Heute konzentrieren wir uns auf alle Bestandteile eines Werkes, wenn wir in die Oper gehen. Wir wollen die Handlung, die ja in den Rezitativen vorangetrieben wird, genau verstehen. Das stand damals nicht so im Vordergrund. Die Atmosphäre in den Theatern war eine ganz andere.

Man montierte zum Beispiel Commedia dell’arte-Zwischenspiele in die Opern, die mit dem Handlungsverlauf des Hauptwerks gar nichts zu tun hatten.

Wir haben das vor einiger Zeit bei einer Aufführung in Jesi, dem Geburtstort Pergolesis, auch einmal probiert. Man muss wissen: Das Publikum kannte damals die Geschichten, die da eingeschoben wurden. Und für die Oper gilt: Nicht die Handlung als Ganzes war das Spannende, sondern die einzelnen Momente. Man stieg bei den Emotionen umstandslos ein, ging dann aber richtig mit. Ich glaube, das Publikum war damals viel wilder. Wir gehen heute womöglich besser vorbereitet in die Oper, haben aber mehr Probleme, uns auf die Emotionen der Musik einzulassen, als Musiker wie als Publikum. Aber darum geht es: Aus theatralischen Situationen die Funken maximaler emotionaler Expression zu schlagen.

Vivaldi war ein Vielschreiber und hat wahnsinnig schnell komponiert. Ist das sein Problem?

Das war normal. Üblicherweise brauchten die Komponisten höchstens einen Monat für eine Oper, und das war schon viel! Komponieren war ein Handwerk und hatte nicht den KunstStellenwert, den es heute einnimmt.

Vivaldis Musikproduktion lief extrem hochtourig. Er war ein überaus gefragter Mann, nicht nur als Opernkomponist, sondern auch als Geigenvirtuose. An welchem Punkt seiner Karriere stand er, als er La verità in cimento auf die Bühne brachte?

Die Uraufführung fand 1720 in Venedig statt, Vivaldi war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es war für ihn die goldene Zeit seines Erfolgs und seines Schaffens, aber auch eine goldene Zeit für die venezianische Musik insgesamt. Die Leute kamen von überall, um in Venedig Opern zu hören. Es gab einen grossen Hunger nach Musik, und die Nachfrage musste befriedigt werden. Das war eine sehr kreative und fruchtbare Zeit. Für Zürich habe ich mich zum ersten Mal mit La verità befasst, ich kannte die Oper vorher nicht wirklich. Aber was die Qualität angeht, hat sie mich nicht enttäuscht: Es ist eine sehr schöne Oper.

Eine Barockoper auf die Bühne zu bringen, heisst, eine Spielfassung zu erstellen, und da taucht natürlich die Frage auf, was erlaubt ist und was nicht. Dass die Rezitative nicht zum Allerheiligsten des Komponisten gehören, haben wir bereits erwähnt. Gegen kräftige Rezitativstriche ist also nichts einzuwenden, oder?

Das war gängige Praxis der Zeit. Das Werk wurde den Notwendigkeiten der jeweiligen Aufführung angepasst. Vivaldi selbst hat von Aufführung zu Aufführung massive Striche und Veränderungen in seinen Opern vorgenommen. Von L’incoronazione di Dario etwa existiert eine erste Version, die fünf Stunden dauerte, Vivaldi hat dann in einer zweiten Version so viel gestrichen, dass man der Handlung kaum noch folgen kann. Er hat pragmatisch auf Sängerwünsche und die Aufführungssituation reagiert.

Die Aufführung war also das Werk und nicht die Partitur.

In den Noten ist ja vieles gar nicht festgehalten. Die Musik muss in gewisser Weise für jede Aufführung durch die Sänger und Musiker neu erfunden werden.

Wir haben in unserer Zürcher Fassung am Schluss eine Arie aus einer anderen Oper eingefügt. Ist das eine Schandtat?

Auch das war üblich. Ich gebe Ihnen ein besonders krasses Beispiel: Caffarelli, einer der berühmtesten Kastraten der damaligen Zeit, mit dem Vivaldi allerdings selbst nicht zusammenarbeitete, liess sich in seinem Vertrag zusichern, dass er gleich nach der Ouvertüre und einem Rezitativ eine Bravourarie singen darf, die mit der Handlung gar nichts zu tun hat. Er liess vertraglich festschreiben, dass er diese sogenannte Kofferarie, die die Stars immer im Gepäck hatten, auf einem echten Pferd mit Helm und grossem Federbusch singen darf. So war das damals.

Lassen Sie uns über die Konvention des lieto fine sprechen, des Happyends als Pflichtschluss am Ende jeder Barockoper. In La verità in cimento wirkt dieses lieto fine unglaubwürdig und angeklebt, wie so oft. Alle Figuren treiben über drei Akte hinweg in die totale emotionale Zerrüttung, und im allerletzten Rezitativ setzt plötzlich das grosse Verzeihen ein, und es vollzieht sich die wundersame Lösung aller Konflikte.

Das lieto fine war damals Pflicht. Die Leute hätten das Theater auseinandergenommen, wenn sich am Ende einer Oper nicht alles zum Guten gewendet hätte. Manchmal wurde das lieto fine bis zum letzten Satz im allerletzten Rezitativ hinausgezögert. Aber es musste sein.

Damit man sich in den Stunden zuvor umso hemmungsloser den sündigen Themen hingeben konnte, der Untreue, der Machtgier, der Heuchelei, der Niedertracht und der erotischen Zügellosigkeit.

Das waren die eigentlich interessanten Themen! Das Finale ist, gemessen daran, der unwichtigste Moment in einer Barockoper. Auch wenn das mancher strenge Philologe kritisieren wird: Ich habe kein Problem damit, das lieto fine zu streichen.

Wir lassen in Zürich den kurzen Finalchor weg, der übrigens auch im Faksimile der Verità-Partitur fehlt.

Er fehlt, aber das heisst nicht, dass Vivaldi die Oper ohne einen Schlusschor aufgeführt hat. Man nahm dann einen Schlusschor aus einer anderen Oper oder gar von einem anderen Komponisten. Ich finde grundsätzlich, dass man alle musikalischen Entscheidungen in Abhängigkeit von der Szene treffen muss, in Bezug auf das, was man erzählen möchte. Weil dann erst die Emotionalität zünden kann, auf die es ankommt.

Es gehört zum Stil der Barockopern, dass die Dacapo-Wiederholungen der Arien mit Verzierungen versehen werden. Woher stammen die in unserer Produktion?

Normalerweise schreibe ich diese variazioni für die Sänger. Ich höre mir die jeweiligen Stimmen genau an und versuche mir vorzustellen, was für den Stimmumfang und den Charakter gut passen könnte. Aber es sind nur Anregungen. Die variazioni sind etwas Kreatives.

Könnte man sie auch jeweils aus dem Moment der Aufführung heraus improvisieren?

Schon, aber man muss dennoch etwas festlegen in der Stimmführung wie im Orchester. Oft ist die Idee, die einem spontan als Erstes einfällt, nicht die beste. Wenn man aber erreichen will, dass das Publikum an einer bestimmten Stelle zu Tränen gerührt wird, muss alles gezielt daraufhin angelegt sein. Die Möglichkeit kleiner Varianten bleibt natürlich trotzdem. Das ist wirklich eine Kunst.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren immer wieder mit Vivaldi. Langweilen Sie sich nie mit dieser Musik?

Nein, weil ich immer, wenn ich an eine neue VivaldiPartitur gehe, gespannt darauf bin, was in der Musik versteckt ist. Das will ich unbedingt herausfinden.

Und da gibt es immer etwas zu entdecken?

Immer. Was direkt in den Noten steht, ist ja nur wenig. Man muss sich mit Fantasie in die Musik hineindenken. Dann findet man immer Spannendes. Meine Meinung ist, dass es keine schlechte Musik aus dem Barock gibt. Es gibt nur schlecht gespielte Musik. Man kann als Musiker aus Mist etwas Grossartiges machen, und umgekehrt aus einem Meisterwerk Mist. Es kommt ganz auf die Musiker und die Sänger an.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 29, Mai 2015

Das MAG können Sie hier abonnieren.