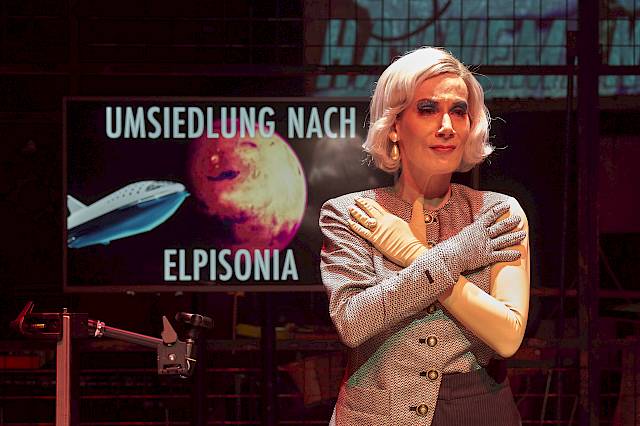

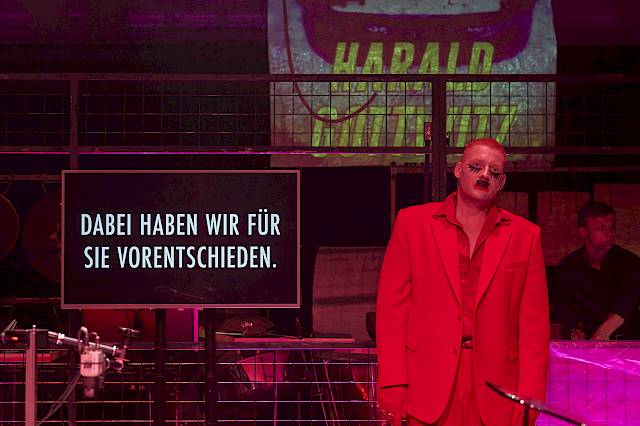

Die Erde muss evakuiert werden, weil sie am Kommunikations-Müll erstickt – davon handelt die Kammeroper «Last Call» von Michael Pelzel, die am 28. Juni auf der Studiobühne ihre Uraufführung erlebt. Ein Gespräch mit dem Komponisten.

Michael, worum geht es in Last Call, dem Musiktheaterwerk, das du als Auftragswerk für das Opernhaus Zürich komponiert hast?

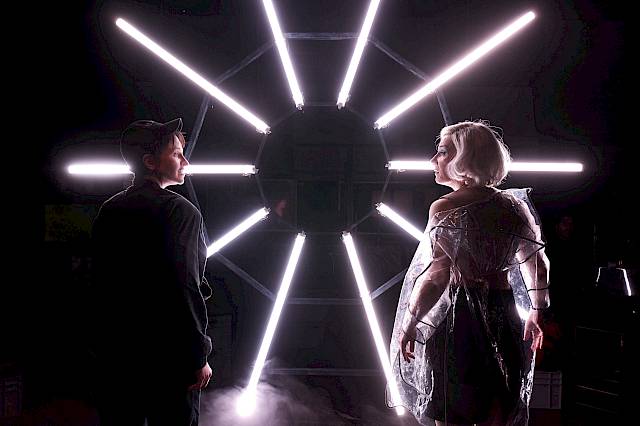

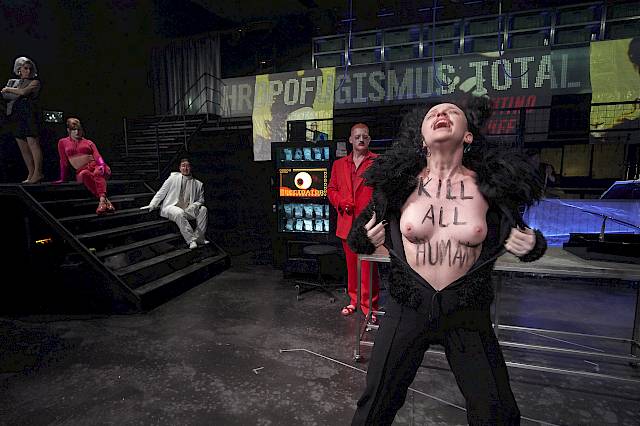

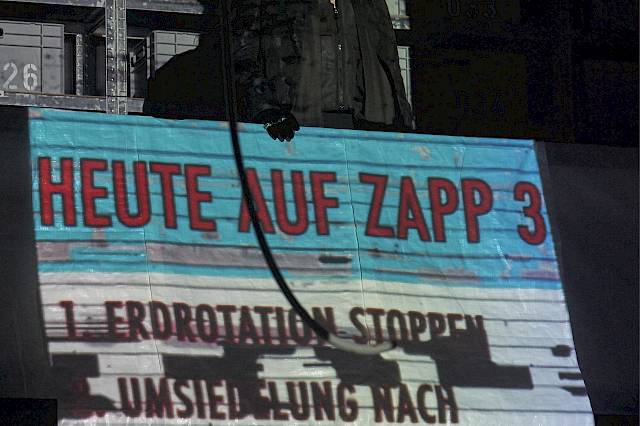

Ich habe den Stoff gemeinsam mit dem Schriftsteller Dominik Riedo entwickelt, er hat das Libretto geschrieben. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Medien-Kommunikation der Menschen derart überhand genommen und sich verselbständigt hat, dass es zu einem Overkill gekommen ist. Nichts geht mehr. Die Menschen sind in ihrer Sprachfähigkeit völlig deformiert. Sie reden in einem merkwürdigem Fachchinesisch und absurden Jargons. Das ist die Ausgangssituation der Handlung. In Form einer grotesken Voting-Talkshow wird deshalb beschlossen, die Erde zu evakuieren, um die Kommunikationsfluten zu beruhigen. Die Menschheit wird in Raumschiffen auf einen anderen Planeten geflogen, aber ein Mann und eine Frau werden vergessen und bleiben als letzte Menschen auf der Erde zurück. In der grossen Stille nach dem Kommunikations-Wahnsinn kommen sie sich nahe.

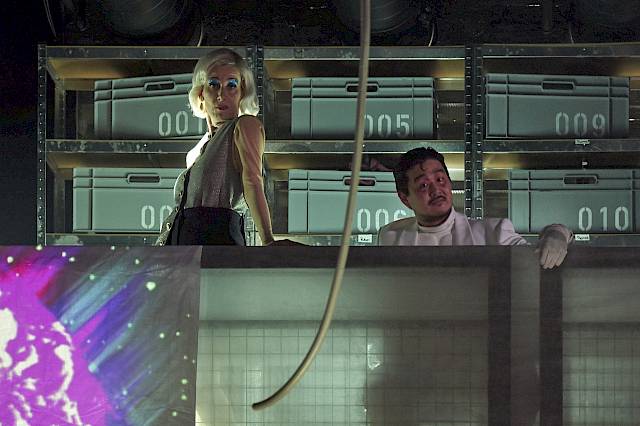

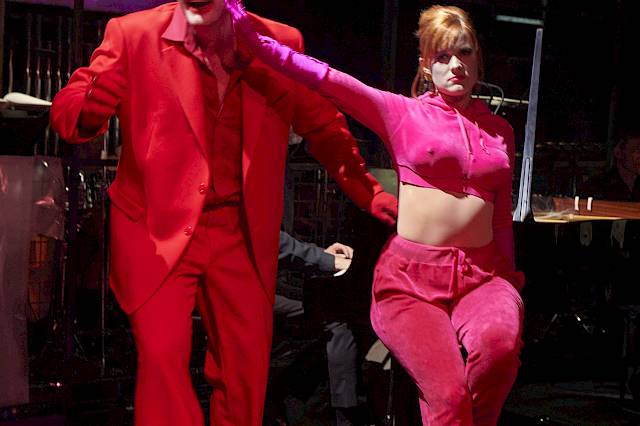

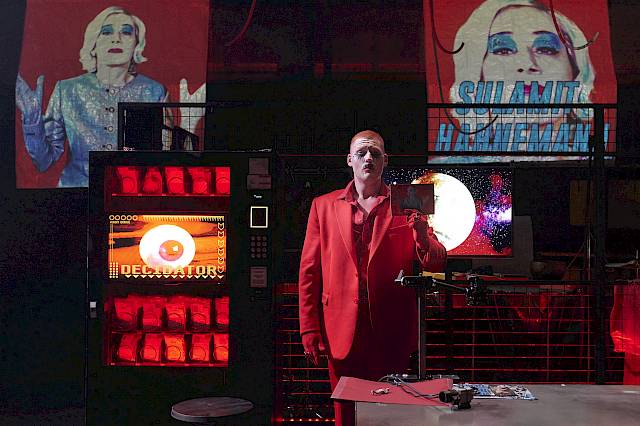

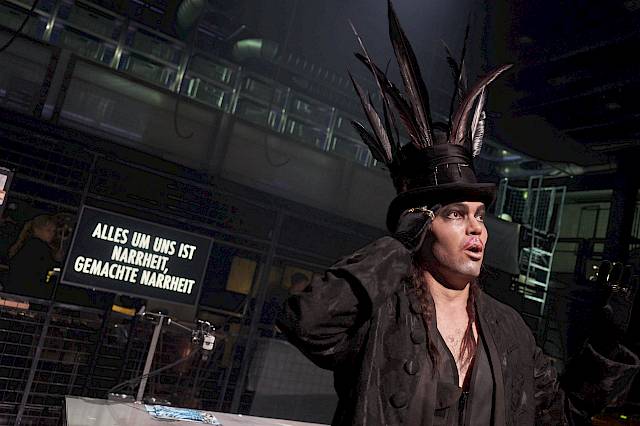

Es gibt in dieser Oper einen verschrobenen Weltregierungschef, der sich Urguru nennt, einen schnellsprechenden Talkmaster namens Gottwitz, das schrille Partygirl Trendy-Sandy-Mandy und die vergleichsweise seriöse Professorin Frau Hahnemann. Schon an den Namen kann man erkennen, dass die Handlung eher karikaturhafte Züge hat.

Was mich an literarischen Stoffen immer fasziniert, ist eine Doppelbödigkeit, bei der man nicht mehr weiss, ob das Geschriebene ernst gemeint ist oder böse ironisch, und so etwas schwebte mir auch für meine Oper vor. Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist der Schweizer Hermann Burger. Ich finde, er ist unerreicht darin, den Leser im Unklaren darüber zu lassen, ob etwas tragisch oder komisch ist, tiefgründig oder oberflächlich, skurril oder abgründig. Wenn ich mich in der Szene der zeitgenössischen Musik umschaue, stelle ich fest, dass sehr viele Werke für die Bühne geschrieben werden, die mit grossem Ernst die menschlichen Abgründe thematisieren. Die heissen dann «Koma» oder «Trauma», und da weiss ich schon beim Titel, dass es depressiv und traurig wird. Diese Themenwahl hat manchmal fast schon klischeehafte Züge in der zeitgenössischen Oper angenommen. Gerade bei weniger gut geschriebenen Werken führt das leicht in eine Oberflächlichkeit des Tiefgründigen. Das Abgründige und Tragisch-Dramatische der Stoffwahl kann in der Musik nicht eingelöst werden, weil der Komponist dafür gar nicht über die adäquaten musikalischen Mittel verfügt. Solche Stoffe könnte nur ein echtes Genie vertonen. In diese Tiefgründigkeitsfalle wollte ich mit meiner Oper nicht treten. Mich interessiert mehr das Tragikomische und das schräg Skurrile.

Der Regisseur deiner Uraufführung, der Videokünstler und Theatermacher Chris Kondek, nennt Last Call eine dystopische Science-Fiction-Comedy.

Das trifft es doch gar nicht schlecht. Ich hoffe, wir kriegen diesen Balanceakt zwischen Tragik und Komik hin, zwischen dem Ernst, der dem Stoff ja innewohnt, und der absurden Situation, zwischen Schein-Banalität und Hintersinn. Ich habe im Januar hier am Opernhaus György Ligetis Oper Le Grand Macabre gesehen. In diesem Stück wird genau das auf grossartige Weise eingelöst. Für mich ist Ligeti überhaupt ein grosses Vorbild. Die Kontraste, mit denen er arbeitet, die grellen Farben, die Gleichzeitigkeit verschiedener Metren, sein raffinierter Umgang mit Stilzitaten und -anklängen, es gibt vieles, das mich am Grand Macabre fasziniert.

Wie Ligeti bist du auch ein eigenwilliger Tüftler im Rhythmischen. Wo hat das bei dir seinen Ursprung?

Beispielsweise, indem ich irgendwann die Klavieretüden von Ligeti kennengelernt und studiert habe und sie in ihrem Formaufbau und ihrer Struktur für mich sehr inspirierend fand. Ausserdem habe ich vor einigen Jahren für drei Monate in Südafrika gelebt und dort afrikanische Instrumente zu spielen gelernt, sogenannte Akadindas und Amadindas, die mit unseren Marimbaphonen verwandt sind. Sie werden von zwei sich gegenüberstehenden Musikern in einem wahnsinnigen Tempo gespielt. Die löchrigen Rhythmen greifen wie Zahnräder ineinander. Diese spezielle Rhythmik hat mich extrem fasziniert. Die Patterns erwecken den Eindruck von Regelmässigkeit in der Grossform, sind aber asymmetrisch strukturiert. Es ist ein bisschen wie bei den Maschinen von Jean Tinguely. Die scheinen sich mit Regelmässigkeit zu bewegen, aber wenn man näher an sie herantritt, sind alle Bewegungen stotternd und asymmetrisch verkantet. Mit solchen «gelochten» Rhythmuspatterns arbeite ich auch, indem ich etwa an zwei Klavieren perforierte Quintolen und Sextolen übereinander spielen lasse.

Gibt es weitere Komponisten, die Vorbildcharakter für dich haben?

Einige Werke von Olivier Messiaen beeindrucken mich extrem, weil Messiaen etwas sehr Naives hat in seiner Art zu komponieren. In den strengsten, strukturkühlen Zeiten des Serialismus traute er sich, unverstellt naiv zu schreiben und wurde in der damaligen Avantgarde-Hochburg bei den legendären Darmstädter Ferienkursen dafür ausgelacht. Er hat ja teilweise gewagt, offene Dominantseptakkorde in der Begleitung zu verwenden und ihnen etwas sehr Feines, Leises und Elaboriertes hinzuzufügen. Bei Messiaen kommen verschiedene Stile zusammen, aber seine Musik wirkt interessanterweise gar nicht heterogen. Er schmilzt sie zu einem ganz eigenen Personalstil zusammen, das bewundere ich sehr. Auch seine Harmonik ist unglaublich eindrucksvoll.

Kannst du die Klangwelt, die du in Last Call entworfen hast, ein wenig beschreiben?

Im Vorspiel und im Monolog des Urguru in der ersten Szene etwa entwickle ich eine Klanglichkeit, die von Gongs, Plattenglocken, Vibraphon, Celesta und hohen Glöckchen geprägt ist – dunkel, düster, schwebend. Eine mysteriöse, lugubre Atmosphäre soll entstehen. Mir ging es dabei klanglich um ein Amalgam. Ich versuche auch Instrumente wie das Klavier oder Streicher einem gongähnlichen Klangidiom anzugleichen. Es ist ein bisschen wie in der Fusionsküche: Mehrere Aromen sollen sich zu einer Metaklangfarbe verbinden. Es folgt eine ironische, musicalhafte, exzentrische, farbige Talkshowszene. Ein Jingle, der an die Melodie der Sendung mit der Maus angelehnt ist, kommt darin vor; zwei Klaviere, die um einen Sechstelton verstimmt sind und durch gegenläufige Dynamik feine Glissandobewegungen erzeugen, dazu Schlagzeug und Singstimmen, die manchmal wie das amerikanische Jazz-Vokalensemble Manhattan Transfer klingen. Der zweite Akt ist dann ein Sturm in Form eines Bildergewitters. Chris Kondek spricht immer von einem Elektrosturm. In der Musik ist die Szene extrem sparsam nur mit rhythmischen Patterns skizziert, also eher ein Anti-Sturm. Aber die parallelen Video-Bilder erzeugen Momente von Unheimlichkeit und Bedrohlichkeit. Der dritte Akt ist dann wieder sehr elaboriert und feingliedrig, schwerelos, irreal. Hier kommt es, wenn man so will, zu einer Art Liebesgeschichte. Aber mit Worten ist das alles schwer zu beschreiben, man muss es hören und sehen.

Last Call ist das erste Werk, das du für das Musiktheater geschrieben hast. Wie ist es dir im Entstehungsprozess damit ergangen?

Es ist mit Abstand das längste Stück, das ich bisher geschrieben habe. Das war schon eine besondere Erfahrung und in vielerlei Hinsicht ein Abenteuer. Man arbeitet mehr als ein Jahr an einer Komposition, ist gezwungen, immer dranzubleiben wie beim Schreiben eines Romans, und am Ende kommt man als ein anderer heraus, als der man hineingegangen ist. Wenn man ein Ensemble- oder Orchesterstück komponiert, das nicht länger als zwanzig Minuten dauert, kann man das Werk beim Schreiben überblicken und kontrollieren. Bei einer Oper von eineinhalb Stunden steckt man als Komponist irgendwann so mittendrin, das man sich sagt: Ich gebe die übergeordneten Überlegungen auf und lasse es jetzt einfach laufen. Man kann die Motivzusammenhänge, Proportionsüberlegungen und all das nicht mehr bewusst und bis ins Letzte kalkulieren. Man muss es einfach machen, und das Beziehungsgeflecht muss sich intuitiv einstellen. Werke für das Musiktheater vertragen einen grösseren Anteil an heterogenem Material als Instrumentalwerke, und man muss als Komponist viel mehr mit Kontrasten arbeiten. Es gibt zeitgenössische Opern, die wie fein durchgearbeitete Ensemblewerke mit hinzugefügten Sängern daherkommen. Ihnen hört man fünfzehn Minuten lang fasziniert zu, aber sie tragen nicht über einen ganzen Abend hinweg. Genau diesen Fehler wollte ich nicht machen. Theatralische Musik fordert einfach starke, kontrastreiche kompositorische Mittel.

Wenn du sagst, man müsse den Kompositionsprozess irgendwann einfach laufen lassen, gerätst du dann nicht in einen Widerspruch zu deinem vergleichsweise strengen Formbewusstsein?

Ich erachte die Verantwortung für die Form und die Architektur eines Werkes als etwas ganz Wichtiges und versuche ihr gerecht zu werden. Da stehe ich sehr in der europäischen Komponiertradition. Ich finde, es braucht ein Beziehungsnetz, das in der Musik erkennbar wird. Man muss eine Art Normalzustand kreieren, um dann davon abweichen zu können, und das ist bei neuer Musik gar nicht so einfach. Aber es gibt ein interessantes Zitat des Musikwissenschaftlers Carl Dahlhaus, in dem er sinngemäss sagt, schon viele Komponisten seien an dem Ehrgeiz zerbrochen, in einer Oper alles aufeinander beziehen zu wollen. Bei einem solchen Anspruch dreht man als Komponist natürlich durch. Die bessere Strategie ist, die Dinge gut zu planen und verwandtschaftlich zu organisieren und sich dann auch mal dem Fluss des Werkes zu überlassen.

Du bist ein international vernetzter Komponist, hast viele Kompositionsaufträge und mit den wichtigen Ensembles für zeitgenössische Musik wie dem Klangforum Wien und dem Ensemble Modern zusammengearbeitet. Aber deine musikalische Heimat liegt nach wie vor in der Schweiz, am oberen Ende des Zürichsees, wo du bis heute eine Organistenstelle bekleidest. Wie kam es dazu?

Ich habe während meines Musikstudiums in Wädenswil Orgel gespielt, irgendwann wurde eine Stelle frei, und die habe ich dann angenommen. Das war gegen Ende meines Orgelstudiums vor ungefähr fünfzehn Jahren. Die Stelle habe ich heute noch.

Was gehört dort zu deinen Aufgaben?

Es ist eine ganz normale Organistenstelle. Sonntägliche Gottesdienste, Abendgebetsliturgien, Beerdigungen – dass ganze Programm. Ich mache das übrigens sehr gerne. Denn ich spüre, dass man den Menschen an den sogenannten Lebensübergängen wie Taufe, Hochzeit oder Beerdigungen mit Musik etwas ganz Wichtiges gibt. Es geht nicht um Virtuosität und dass jeder Ton perfekt sitzt, sondern um ganz andere essenzielle Dinge. Manchmal ist es in der Kirche so still wie in keinem Konzert, und es entsteht eine ganz besondere Stimmung.

Als Komponist ist man eigentlich ein unabhängiger, exterritorialer Künstler, und du spielst sonntags in der Kirche die Orgel. Profitierst du davon, dass du gleichzeitig Komponist und Organist bist?

Auf jeden Fall. Wir sprechen ja hier über Musiktheater. Der Gottesdienst kann ja auch theatralisch sein, vor allem der katholische. Da gibt es Ministranten, Weihrauch, Prozessionen, das alles ist fast ein bisschen opernhaft. Und ich liebe das Improvisierte an meinem Organistenberuf. Als Kirchenmusiker kommt es vor, dass du drei Minuten Zeit hast, um dich auf eine Aufgabe vorzubereiten. Dann heisst es: Schlüssel umdrehen, Orgel an, los geht’s, während das Komponieren ja ein sehr langsamer Prozess ist.

Bist du in einer katholischen Gemeinde aufgewachsen?

Ja, die katholische Kirche in Jona ist meine Heimatkirche. Meine Mutter war da immer sehr engagiert. Aber ich bin natürlich nicht nur mit der Kirchenmusik gross geworden, das Klavierrepertoire war für mich ebenso wichtig.

Wann bist du von deiner Organistenlaufbahn in Richtung Komposition abgebogen?

Ich habe immer schon parallel ein bisschen komponiert. Das hat mit fünfzehn angefangen, mit neunzehn habe ich dann am Gymnasium gemeinsam mit einem Lehrer ein Musical geschrieben über einen Stoff von Stephen King. Das wurde auch aufgeführt, und ich habe es dirigiert. Das war lustig. Danach bin ich an die Musikhochschule in Luzern gegangen, habe Orgel und Klavier studiert. Da hatte ich den Komponisten Dieter Ammann als Tonsatzlehrer und bin durch ihn zum Komponieren gekommen.

Spielt die Orgel auch eine Rolle in der Art, wie du komponierst?

Eigentlich nein. Vielleicht manchmal beim Denken in Mixturen ein bisschen. Aber es gibt Leute, die mir sagen, meine Musik klinge wie Orgel. Wahrscheinlich sagen die das nur, weil sie wissen, dass ich Orgel spiele.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.