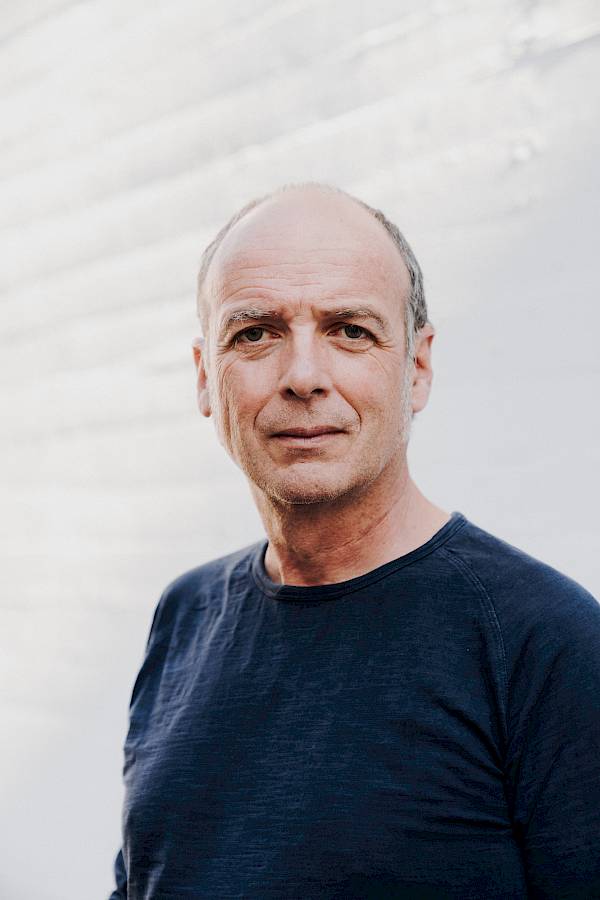

Eigentlich wollte der Regisseur David Marton die Oper «L’Olimpiade» von Giovanni Battista Pergolesi inszenieren, ein legendäres Meisterwerk des neapolitanischen Barock. Aber dann kam die Coronakrise, und alles wurde anders: Der Regisseur hat einen Dokumentarfilm über alte Menschen gedreht und in Beziehung zu Pergolesis Arien gesetzt. Das Ergebnis ist ein zutiefst emotionales Bühnenkunstwerk aus Live-Gesang, intimer filmischer Beobachtung und Erzählungen von gelebtem Leben

David, dein Pergolesi-Projekt L’Olimpiade, das am 12. März endlich seine Premiere erlebt, hat eine abenteuerliche Entstehungsgeschichte. Durch die Corona-Pandemie hat es sich künstlerisch völlig verändert. Was genau ist da passiert?

Ursprünglich hatte mich das Opernhaus Zürich engagiert, um die Barockoper L’Olimpiade von Giovanni Battista Pergolesi zu inszenieren. Die Besetzung war engagiert, das Bühnenbild entworfen. Aber dann kam im Januar 2020 die Coronakrise und hat unsere ursprünglichen Pläne völlig über den Haufen geworfen. Wir mussten mitten im ersten, harten Lockdown entscheiden, wie es mit unserem Pergolesi-Projekt weitergeht. Ich war in Budapest, eingesperrt wie fast alle. Die Zeit stand still, und meine künstlerischen Projekte stürzten wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mir kam es plötzlich absurd vor, alte Inszenierungskonzepte unter strengen Corona-Einschränkungen irgendwie halbgut umzusetzen. Meine Strategie war eher: Lass alle ursprünglichen Pläne fahren und schaue, was passiert. Vielleicht entstehen ja aus dieser Null-Situation neue Ideen, denen ich zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht folgen würde.

Und welche Ideen sind dir gekommen?

Ich habe, während ich in meiner Wohnung in Budapest festsass, Bildmaterial im Internet gesucht und es mit Arien von Pergolesi zusammengeschnitten. Der Effekt war faszinierend. Pergolesis Arien sind unglaublich lebendig, kraftvoll, emotional, und sie laden die Bilder mit ihrer Emotionalität auf. Am stärksten ist dieses Phänomen, wenn die Bilder einen Kontrast zur Musik bilden und mit Langsamkeit und Detailbeobachtung operieren.

Du hast mit Nahaufnahmen von Gesichtern experimentiert, wie es einst Ingmar Bergman in seinem berühmten Film Persona getan hat.

Ja, aber mit Ingmar Bergman möchte ich meine Arbeit nicht vergleichen. Persona ist einer der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte und Bergman generell berühmt dafür, wie nahe man Menschen mit der Kamera kommen kann. Aber es stimmt, ich habe auch Bergman-Szenen mit Pergolesi-Arien zusammengeschnitten und fand es sehr spannend, wie die Musik kleinste Regungen der Mimik oder das Licht in den Augen plötzlich anders erscheinen lässt und Tiefenschichten des Gesichtsausdrucks offenlegt. Diese Tiefenschichten sind in Bildern von Menschen ja vorhanden. Man muss sie nur herausholen. Man muss sie erblicken.

Die Experimente haben dich auf den Gedanken gebracht, die Pergolesi- Oper als Filmprojekt zu realisieren, da szenische Proben nur mit Abstand und Maske möglich waren.

Den Impuls, szenische Aktion durch Film zu ersetzen, hatten gerade im Schauspielbereich in der damaligen Corona-Situation ja viele. Mir ging es allerdings sehr konkret um die Wechselwirkungen von Bildern und Musik. Dieses Thema treibt mich schon seit Beginn meiner Theaterlaufbahn um: Dass man über die Verwendung von Musik nicht nur im Sinne von Narration nachdenkt. Dass man Bildfolgen und Szenen ähnlich rhythmisieren kann wie Musik. Dass Musik in der Oper nicht immer eine Geschichte transportieren muss, sondern Bilder und Musik auf einer anderen Ebene zusammenkommen und diese sich gegenseitig bespiegeln.

Als du das Opernhaus dann mit dem Wunsch konfrontiert hast, einen Dokumentarfilm über alte Menschen zu drehen und den mit den Pergolesi- Arien zu verbinden, waren wir sehr überrascht, denn der Inhalt der Oper und die alten Menschen haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Ausserdem waren die Altersheime im Sommer und Herbst 2020, als du drehen wolltest, wegen der Infektionsgefahr noch streng abgeschottet.

Ich wollte, dass das Projekt etwas mit der Zeit zu tun hat, in der wir uns befinden. Und die Situation der alten Menschen während der Pandemie hat mich sehr beschäftigt: Wie verletzlich sie sind, wie sie von ihren Angehörigen zwangsweise getrennt wurden, obwohl ihr Leben ja auch schon ohne Corona von grosser Einsamkeit geprägt war. Ich dachte: Ältere Menschen bilden einen wesentlichen Teil des Opern-Publikums, die wegen Corona nun nicht mehr ins Theater gehen können. Wie wäre es daher, wenn wir zu ihnen gingen, ihnen Musik vorspielten und zuhören würden? So ist die Idee entstanden, einen Dokumentarfilm über alte Menschen zu drehen. Ich habe dann spontan die österreichische Filmemacherin und Kamerafrau Sonja Aufderklamm als Partnerin für das Projekt gewinnen können, gemeinsam haben wir den Film dann realisiert. Sonja war genau die richtige für das Vorhaben. Sie hat einen künstlerischen Blick für die Komposition von Filmbildern und ein sensibles Auge für Menschen. Im Sommer, als grenzüberschreitende Reisen wieder möglich waren, sind wir nach Zürich gekommen, haben tatsächlich alte Menschen getroffen, mit ihnen geredet und drei Wochen lang gedreht. Es war ein grosser Glücksfall, dass uns trotz der strengen Schutzmassnahmen die Türen geöffnet wurden – von einem Altersheim in Rümlang in der Nähe des Zürcher Flughafens, aber auch von anderen alten Menschen, die uns in ihre Wohnungen und in ihr Leben gelassen haben.

Was habt ihr bei dieser Dokumentarfilm-Recherche zum Thema gemacht?

Wir haben den Menschen Pergolesi vorgespielt und dann ganz offen geschaut, wohin uns die Musik bei den Gesprächen und den Filmaufnahmen führt. Ich hatte zwar Ideen im Kopf, was ich fragen wollte, aber die Gesprächsthemen ergaben sich fast von selbst.

Haben sie mit dem Inhalt der Oper zu tun? Das L’Olimpiade-Libretto von Metastasio handelt ja, raffiniert verschachtelt, von Menschen, die auf der Suche nach einer selbstbestimmten Existenz sind, die gegen die strengen Gesetze ihrer Väter aufbegehren, die vom Schicksal an fremde Orte versprengt wurden und auf der Suche nach ihrer Familie und ihrer eigenen Identität sind.

Das Libretto und seine Handlung haben wir nicht thematisiert, alleine die Musik war unser Ausgangspunkt. Aber interessant war, dass wir in den Gesprächen doch bei ähnlichen Motiven gelandet sind – strenge Väter, Schicksalsschläge, familiäre Zwänge. Das sind Themen, die einem offenbar am Herzen liegen, wenn man ein langes Leben im Rücken hat. Ich fand die Parallelen zu Motiven des Operninhalts mitunter verblüffend, gerade weil wir sie nicht bewusst angesteuert hatten.

Die Handlung der Oper wird also weder durch die Musik noch durch Film, Bühne und Szene erzählt?

Nein. Wir haben alle Rezitative, in denen in einer Barockoper ja die Handlung transportiert wird, gestrichen. Der Abend besteht musikalisch aus einer Abfolge von Arien und kurzen Gesprächssequenzen anstelle der Rezitative.

Sind Arien nicht immer an ein Handlungsmoment, an eine Situation oder ein szenisches Gegenüber gebunden?

Ich glaube nicht, dass das Erzählen von Geschichten immer die Hauptaufgabe von Oper ist, insbesondere nicht im Barockzeitalter. Emotionen, die in der Musik zum Ausdruck kommen, können von der Handlung, an die sie geknüpft sind, auch eher zugedeckt werden. Narration kann die Perspektive auf die Musik verengen. Das gilt natürlich nicht generell, vor allem nicht für den gesamten Bogen der Operngeschichte. Aber für mich ist das ein wichtiger Ansatz, dem ich nachgehe. Ich finde, es wird in der Wahrnehmung von Musik zu viel Aufmerksamkeit auf ihre Begründbarkeit durch Kontext gelegt und weniger darauf, dass ihr immer auch etwas zutiefst Intuitives und Unerklärbares innewohnt. Das kommt womöglich ohne Handlung viel besser zum Vorschein. Bei unseren Gesprächen sagte eine Dame nach dem Hören einer Arie: Der Komponist wisse auch nicht, warum er das komponiert habe, er habe es aber auf jeden Fall geschrieben, damit wir es in uns aufnehmen können. Das fand ich in seiner Schlichtheit einen schönen Satz, weil er das Unerklärliche an Musik in Worte fasst.

Wenn es der Inhalt der Oper nicht ist, worin besteht dann die Verbindung zwischen der Musik und den Filmaufnahmen alter Menschen?

Im emotionalen Bezug dieser beiden scheinbar weit voneinander entfernten Kunstformen. Ich kann ein Beispiel geben: Wenn ein Mensch mit 90 Jahren sich vom Stuhl erhebt, ist das ein ungeheurer Kraftaufwand. Und in der Verbindung mit der Musik wird der als solcher erfahrbar. Was wir normalerweise bloss als Moment der Unsicherheit und Fragilität wahrnehmen, wirkt durch die Musik wie eine Heldentat. Das ist in meiner Wahrnehmung viel stärker, als wenn ich auf der Bühne eine Heldentat mit Sängern spielen lassen würde. Wenn man über alte Menschen spricht, redet man gerne über ihre Gebrechlichkeit und die Mühen, die ihnen der Lebensalltag bereitet. Oder umgekehrt: Wir staunen, wie fit sie noch sind, wenn sie etwa im hohen Alter noch Fahrrad fahren. Aber die Wahrheit ist für mich etwas Anderes: Wir sind immer die gleichen Menschen, nur in unterschiedlichen Körpern, erst in jungen, später in alten. Ich wollte mit Hilfe von Pergolesis unglaublich vitaler Musik zeigen, dass die Menschen eigentlich gar nicht alt sind, sondern lediglich gealterte junge Menschen.

Und was geben umgekehrt die Dokumentarfilmaufnahmen der Musik?

Die Bilder verändern unsere Wahrnehmung der Musik. Wir hören die Arien anders. Ein Kameraschwenk verändert die Aufmerksamkeitsführung, ein ruhig und lang stehendes Bild schafft ein anderes Zeitempfinden für die Musik. Wie und wodurch sich die menschliche Wahrnehmung verändert, ist grundsätzlich ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Wie man durch das Leben gehend plötzlich angeregt durch einen scheinbar unbedeutenden Augenblick einen anderen Blick kriegt. Ich denke, das kennt jeder von uns, dass man durch einen einzigen Anblick auf einmal beispielsweise eine ganze Stadt anders sieht. Das sind erhellende Momente. Eine andere Wahrnehmung zu schaffen, das wünsche ich mir auch für die Kunstform Oper, die so sehr traditionsverhaftet ist. Es soll am besten alles so sein, wie es gewesen ist. Dabei ist doch gerade die Operngeschichte voll von Künstlern, die sich radikal abgesetzt haben vom Althergebrachten, um neue Perspektiven zu schaffen. Trotz des höfischen Prunks und dem repräsentativen Gebaren war die Oper immer eine erstaunlich unruhige Kunstgattung. Sie hat sich in ihrer Geschichte nie lange zu einer dauerhaften Form verfestigt, war ständig in einem Stadium des Umbruchs. Es ging den Komponisten immer darum: Wie weit kann ich gehen, wie kann ich die Form erneuern? Wir Regisseure versuchen diese Dynamik auf einer Interpretationsebene fortzuführen und die Werke immer wieder neu zu erzählen, was natürlich viel schwieriger ist, weil wir nicht wirklich Neues schaffen, sondern das Gegebene immer neu zu erzählen versuchen.

Wie muss man sich die theatralische Situation grundsätzlich vorstellen, wenn Pergolesis Arien mit den Dokumentarfilmaufnahmen zusammenkommen? Nimmt der Abend dann eher den Charakter einer Kinovorführung an?

Das würde ich so nicht sagen, aber das Opernhaus wird in dieser Produktion schon zu einem anderen Theaterraum. Man muss es als Zuschauer annehmen, in die Oper zu gehen und diese in unserem Ansatz aus einer völlig veränderten Perspektive zu erfahren. Man könnte den Abend auch als eine Art Oratorium begreifen. Das Zürcher Orchestra La Scintilla wird live im Orchestergraben spielen. Es gibt grossartige Solistinnen und Solisten, die die Arien singen. Es gibt ein Bühnenbild, das unser ursprüngliches Bühnenkonzept in einem wegen Corona nicht zu Ende gebauten Zustand zeigt. Ich mag das Unfertige daran. Mir fehlt nichts, obwohl vieles fehlt. Oper erscheint darin wie eine ferne Erinnerung, wie ein Traum, wie eine Hoffnung, aber gerade nicht als Realität.

Die Premiere der Produktion sollte im November 2020 über die Bühne gehen. Aber auch das hat die Corona- Pandemie verhindert. Wie war die Situation damals?

Wir haben geprobt und auf die Premiere hingearbeitet. Ottavio Dantone, unser Dirigent und musikalischer Partner, und alle Sängerinnen und Sänger waren da und total offen für das, was wir vorhatten. Auch das Haus hat uns wahnsinnig unterstützt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Energie in eine Produktion gelegt, weil alles künstlerisch so neu und spannend war und unglaublich viel Freude gemacht hat. Sonja und ich haben Nachdrehs gemacht und nachts wie im Rausch editiert und geschnitten, um das Material am nächsten Morgen für die Proben fertig zu haben. Und als die allerletzten Files aus der Farbkorrektur kamen und tatsächlich alles fertig war, lasen wir bereits auf den Nachrichtenportalen, dass der nächste Lockdown verhängt wird. Eine interne Generalprobe hat noch stattgefunden, die Premiere dann nicht mehr.

Wie ging es dir damit?

Für mich war das der absolute Tiefpunkt der gesamten Coronazeit, weil die Entstehung des Projekts für mich der absolute Höhepunkt war. Es war wie ein K.O.-Schlag. Ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Ich bin noch einen Monat in Zürich in der Theater- wohnung geblieben, weil ich es einfach nicht geschafft habe, abzureisen. Auch meine Folgeprojekte wurden abgesagt. Ich war wie gelähmt.

Hast du daran geglaubt, dass das Projekt irgendwann doch noch auf die Bühne kommt?

Nein.

Es gab keinen Funken Restoptimismus?

Ich habe bis heute aufgehört, an irgendetwas zu glauben, solange es nicht tatsächlich stattfindet. Im Moment sieht es sehr danach aus, dass unser Pergolesi- Projekt am 12. März Premiere haben wird, aber hundertprozentig glaube ich es erst, wenn es passiert ist.

Was hat sich seit der abgesagten Premiere im November 2020 in Bezug auf die Produktion verändert?

Im Leben der alten Menschen, die im Film vorkommen, hat sich einiges verändert – und nicht zum Guten. Zwei Mitwirkende sind inzwischen verstorben. Es macht mich sehr traurig, dass sie die Aufführung nicht mehr sehen können, obwohl sie so viel von sich gegeben haben. Ich bin gerade im Kontakt mit dem Altenheim, das wir besucht haben, und einer der Mitwirkenden hat mir eine sehr persönliche Mail geschrieben, in der er beklagt, dass das Leben in dem Altenheim seit damals noch viel stiller geworden ist. Als wir gedreht haben, gab es noch einen gewissen Humor im Umgang mit der Situation und Lust zu kommunizieren. In der Mail klingt es nun so, als hätten die vergangenen anderthalb Jahre einfach nur an den Kräften gezehrt. Insofern zeigt unser Film noch eine belebtere Form der Wirklichkeit.

Hat die Produktion Auswirkungen auf deine zukünftige künstlerische Arbeit?

Sie hat meinen Blick auf Oper und Musiktheater völlig verändert. Die Form der filmisch-dokumentarischen Arbeit mit Musik, die wir hier in Zürich entwickelt haben, ist für mich ein Weg, den ich unbedingt weitergehen will. Ich tue im Moment nichts anderes, als dem zu folgen. Ich habe inzwischen auch an einer reinen Filmversion des Pergolesi- Projekts gearbeitet, die ich veröffentlichen werde. Die Zürcher Arbeit ist eine wichtige Weichenstellung für mich, aber vielleicht auch allgemein dafür, dass man die Verbindung von Oper und gesellschaftlicher Wirklichkeit ganz anders denken kann als in der herkömmlichen Form von Inszenierungen.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.