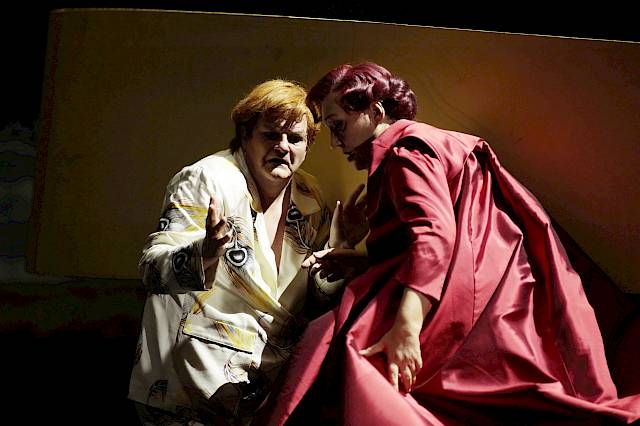

Die Oper «Salome» von Richard Strauss bietet hundert Minuten packendes Musiktheater an der Schwelle zur musikalischen Moderne. Sie handelt vom zerstörerischen sexuellen Begehren einer jungen Frau und dem Untergang einer dekadenten Welt.

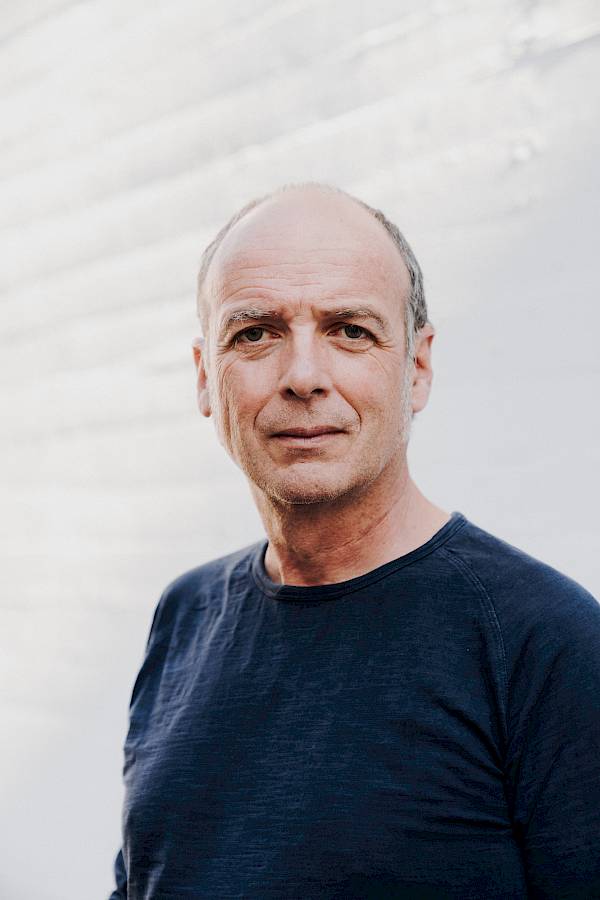

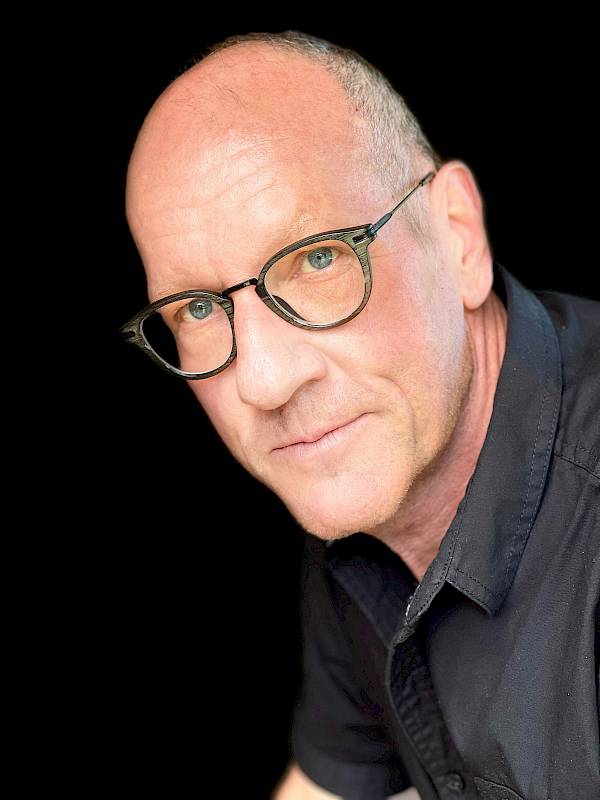

Ein Gespräch vor der Premiere mit dem Regisseur Andreas Homoki

Andreas, der Komponist Richard Strauss bedeutet dir viel, du hast viele seiner Opern inszeniert. Jetzt bringst du Salome auf die Bühne. Ist das für dich nochmal eine neue Strauss-Erfahrung?

Eher eine inspirierende Wiederbegegnung. Als ich zu Hause am Modell sass, die Musik hörte und in das Stück eingetaucht bin, habe ich beispielsweise viele musikalische Motive, Farben oder harmonische Wendungen wahrgenommen, die ich aus den später entstandenen Opern zu kennen glaubte.

Du meinst, Strauss hat in Salome bei seinen späteren Opern abgeschrieben?

So ungefähr. Nein, man spürt, dass Salome eine Art Nukleus der musikdramatischen Sprache von Strauss bildet. Was hier angelegt ist, baut er in seinen folgenden Opern aus, erweitert, reichert an, entwickelt es in verschiedenste Richtungen. In Elektra, die unmittelbar auf Salome folgt, treibt er den Ausdruck ins Martialische, ins expressive Stahlgewitter. Im dann folgenden Rosenkavalier etabliert er die Gegenfarbe, das Komödiantische und Schwebende. In der Frau ohne Schatten wiederum steigert und verdichtet er noch einmal die orchestrale Komplexität. Und in Salome ist vieles davon schon zu spüren, wenn ich etwa an die Rosenkavalier- Nähe der Walzerklänge denke.

Es heisst, Strauss habe in Salome die Einflüsse von Richard Wagner beim Opernschreiben endgültig hinter sich gelassen.

Das wird gerne so gesagt. Natürlich, er ist ein deutscher Komponist und steht in dieser Tradition. Aber ich weiss gar nicht, ob das wirklich eine wichtige Bezugsgrösse ist. Wagners Musikdramen dienen viel mehr dem Theater, sind in ihrer Leitmotivik einfacher und enger angebunden an den Text. Ich spüre in Salome viel eher die enorme orchestrale Kraft der sinfonischen Dichtungen von Strauss. Aus ihnen geht der Orchesterklang hervor, erfährt Komplexität in einer sinfonischen Struktur, wird ständig neu psychologisch gefärbt und behauptet mehr Eigenständigkeit gegenüber dem theatralischen Geschehen.

Warum nimmt Salome seit der Uraufführung im Jahr 1905 einen so zentralen Platz in unserem Opernrepertoire ein?

Genau deswegen. Und weil die Oper unglaublich kompakt ist. Hundert Minuten ohne Pause. Eine packende Handlung. Ein aufregendes Kolorit. Tolle kontrastreiche Figuren. Da stimmt alles.

Warum, glaubst du, hat sich Richard Strauss ausgerechnet das skandalumwitterte Drama von Oscar Wilde für seine dritte Oper ausgesucht?

Er wollte als Opernkomponist nach seinen Einstiegswerken Guntram und Feuersnot mit etwas Neuem auftrumpfen und Aufsehen erregen. Da kam ihm das in England verbotene Theaterstück von Wilde gerade recht. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie skandalös damals der Wilde-Stoff von der strengen viktorianischen Gesellschaft empfunden wurde. Ein Stoff, in dem eine sexuell begehrende junge Frau den abgeschlagenen Kopf eines Toten küsst.

Oscar Wilde und Richard Strauss passen doch eigentlich gar nicht zusammen – hier der Aussenseiter, dort der Erfolgskomponist, hier der homosexuelle Exzentriker, dort der bürgerliche Skatspieler.

Ja, ja, der Skatspieler. Vorsicht, kann ich da nur sagen. Man neigt dazu, Strauss intellektuell zu unterschätzen. Er trumpft nicht auf mit Intellektualität, aber war sehr wohl ein kluger, weitblickender, extrem cleverer Künstler. Und seine Empfindsamkeit ist enorm. Ich kenne keine emotionalere Opernmusik als die von Strauss.

Aber im Vergleich zu Wilde war Strauss sehr angepasst an den Musikbetrieb, an sein gesellschaftliches Umfeld. Hat bei der Wahl des skandalösen Stoffs Salome 21 womöglich auch Erfolgskalkül eine Rolle gespielt?

Kalkül war da ganz bestimmt im Spiel. Strauss war 40 Jahre alt, als er Salome schrieb. Er war ein weltberühmter Dirigent, hat an den grossen Theatern dirigiert, beherrschte sein Metier – der wusste genau, wie der Betrieb funktioniert. Seine ersten beiden Opern waren noch nicht der Durchbruch. Dann hat er sich den SalomeStoff genommen und im vollen Bewusstsein seiner Fähigkeiten das ganz starke Ding hingesetzt.

Die Qualität von Wildes Sprache war gewiss auch ein wichtiger Aspekt bei der Stoffwahl.

Klar. Strauss hatte ein unglaubliches Gespür für das Wort. Sein Opernkomponieren ist sehr von Sprache getrieben. Am extremsten vielleicht im Rosenkavalier, in dem man immerzu das Gefühl hat, dass die Partitur durchkomponierte Schauspielsprache ist. Jede Äusserung wird musikalisch-gestisch artikuliert. Strauss hatte beim Komponieren hochpräzise Vorstellungen von der Emotionalität der Charaktere und war souverän in der Lage, sie musikalisch zu gestalten.

Das lieben Regisseure natürlich an Strauss.

Ja. Fantastisch. Ich finde auch die Freiheit toll, die man bei Strauss hat. Die Musik lässt Raum für Szenisches. Auch in Salome öffnen sich immer wieder Momente, in denen gar nicht gesprochen wird. Da kann man als Regisseur erzählen, weil auch die Musik in ihren Ausbrüchen, Kontrasten, Beschleunigungen und Verlangsamungen so viel erzählt. Strauss hat eine Grosszügigkeit in der dramatischen Anlage und im musikalischen Denken, die ich einzigartig finde.

An der Salome-Figur haben sich seit ihrem ersten Auftauchen in der Bibel mannigfache Fantasien entzündet. Wer ist diese Salome für dich?

Eine sehr starke, junge Frau, die wir in einem Moment erleben, indem sie sich von der Welt, in die sie hineingeboren wurde, emanzipiert – von der Beziehung zu ihrer Mutter Herodias, von den Zudringlichkeiten ihres Stiefvaters Herodes und von der Enge und den dekadenten Verhältnissen im Königspalast. Salome scheint abgeschottet zu sein von dem, was draussen in der Welt vor sich geht. Mir kommt der Palast wie ein selbstgeschaffenes Gefängnis vor, in das sich die Königsfamilie mit ihrem Hofstaat zurückgezogen hat, weil draussen schon die Stürme einer neuen Zeit toben. Nur im Palast gibt es noch auskömmliche Verhältnisse und ein dekadent luxuriöses Leben. Salome ist darin durchaus die verwöhnte, arrogante Prinzessin, aber sie spürt, dass diese Welt nicht in Ordnung ist, dass etwas fehlt. Sie ist in einem Reifegrad ihrer persönlichen Entwicklung angekommen, in dem sie sich eingeengt fühlt und nach neuen Erfahrungen giert. Genau in dem Moment trifft sie auf den Propheten Jochanaan, der als die personifizierte Bedrohung der Herodes-Welt auftritt, der die Königsfamilie für ihren Lebenswandel beschimpft, deren Untergang prophezeit und eine neue Zeit ankündigt. In dieser Begegnung erkennt Salome fast schockartig, dass es noch etwas anderes gibt, ein anderes Denken und Sprechen, eine andere Weltanschauung und eine erotische Energie, die für sie völlig neu ist. Jochanaan ist ein brachialer Fundamentalist, aber auch ein Typ mit grossem Charisma und unglaublicher männlicher Verführungskraft. Den will sie anfassen, den muss sie haben. Jochanaan wiederum fühlt sich ebenfalls stark von Salome angezogen. Er kann das nur nicht zulassen, weil er der Prophet ist. Salome ist hochbegabt in erotischen Dingen: Sie spürt genau, was in Jochanaan vorgeht und wie er gegen ihre verführerische Kraft ankämpft. Sie versucht, ihn aus seiner Abwehrhaltung zu locken. Stufe für Stufe steigert sich die ambivalente Leidenschaft der beiden, die ich auch so auf der Bühne zeigen möchte. Jochanaan kann sich schliesslich nur mit allerletzter, geradezu übermenschlicher Kraft von ihr losreissen. Sein «Sei verflucht!»-Ausbruch kommt mir vor wie ein Wegrennen vor der Macht der eigenen Gefühle, wie eine Selbstverfluchung. Das ist schon eine irre Szene, die Strauss da komponiert hat – eine sich ständig steigernde Auseinandersetzung von fünfzwanzig Minuten, in der sich zwei Menschen in ihre Leidenschaften verkeilen.

Und dann kommt Salome mit dieser alle Grenzen überschreitenden Forderung, den Kopf von Jochanaan zu wollen. Warum verlangt sie das?

Ich weiss es nicht. Ich nehme es als Regisseur zur Kenntnis. Es ist schon klar: In der Herodes-Welt geht es grausam zu, da braucht man keine Gründe, um Köpfe rollen zu lassen. Mordbefehle werden mit einem Achselzucken erteilt. Aber das wäre eine eher schwache Erklärung für Salomes ungeheuerliche Forderung. Sie ist halt besessen davon, diesen Mund küssen zu wollen, und sie wird zurückgewiesen. Da kommt dann das trotzige Kind in ihr zum Vorschein, das sonst immer kriegt, was es will. Aber ich finde, man sollte das gar nicht zu erklären versuchen. In der Kunst ist ja gerade das Unbegründbare besonders stark. Wir werden vielleicht Näheres wissen, wenn wir es gemacht haben.

Ist der religiöse Eifer Jochanaans mit seiner christlichen Moral, seinen Verfluchungen alles Sündigen und seinen Weltuntergangsvisionen eigentlich glaubhaft? Richard Strauss selbst hat ihn in Frage gestellt, als er in einem Brief meinte, Jochanaan sei ein Hanswurst. Auch Oscar Wilde nennt ihn in seiner kurzen Erzählung Das Mädchen Salome einen Betrüger, der nur vorgibt, der Prophet zu sein.

Mich lässt die Figur manchmal an den russischen Rasputin denken, der zwar als politischer Aufrührer aufgetreten ist, aber in Wirklichkeit vor allem ein Frauenverführer war. Aber man muss die fundamentalistische Energie Jochanaans natürlich schon ernst nehmen. Einen Hanswurst kann man alleine deshalb nicht auf die Bühne bringen, weil Strauss keinen Hanswurst komponiert hat. Die Musik ist ja von grosser Kraft. Vielleicht ist eher der Fliegende Holländer eine Referenz – ein geheimnisumwitterter Typ, der aus einem unbekannten Draussen auftaucht und gefährlich umstürzlerisch und systemgefährdend ist. Im Sinne der bestehenden Verhältnisse müsste man den sofort ausschalten, aber das macht Herodes nicht, weil er Angst hat. Herodes, der zwar neurotisch, aber auch hochsensibel ist, ahnt, dass sein Herrschaftssystem zusammenbrechen wird und radikale Veränderungen unmittelbar bevorstehen. Deshalb traut er sich nicht, Jochanaan beiseite zu schaffen, weil er sich für die Schonung eventuell Vorteile für später verspricht. So lese ich das zumindest.

Salome ist in einer Zeitenwende entstanden, vom 19. ins 20. Jahrhundert. Was heisst das für das Stück?

Man spürt diese Zeitenwende, weil Strauss als Komponist, wie Gustav Mahler auch, ein Bewusstsein für den Epochenumbruch hatte, für die Unsicherheit, die offene Zukunft, die Ahnung, dass die Welt nicht mehr so bleiben wird, und dem gibt er in seinen Opern Raum, in Salome ebenso wie in der katastrophischen Elektra oder dem dann schon die Vergangenheit verklärenden Rosenkavalier.

Wo spielt das Stück in deiner Inszenierung?

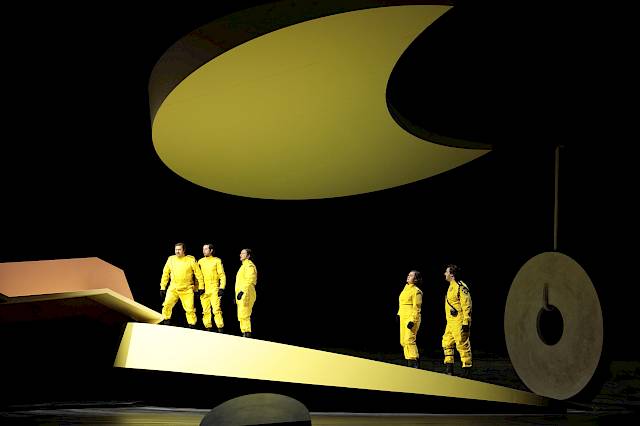

Eigentlich ja auf einer Terrasse vor dem Palast. Die Konstellation ist von Oscar Wilde gut gewählt: Es gibt oben den Palast, unten die Zisterne und ein Dazwischen, in dem das Stück spielt. Aber mein Bühnenbildner Hartmut Meyer, mit dem ich jetzt seit 25 Jahren zusammenarbeite, ist keiner, der realistische Räume nachbaut. Was er entworfen hat, ist ein abstrakter Einheitsraum, der eine gewisse Hermetik ausstrahlt, als wäre man unten in der Zisterne. Ist man aber nicht. Es ist mehr eine Art Gehege. Die Figuren im Stück reden immer über den Mond. Deshalb hat Hartmut eine Bühne mit zwei grossen Monden entworfen, einem auf dem Boden und einer über den Köpfen. Die Monde können rotieren, und der Raum eignet sich in seiner Abstraktion auch dazu, psychologische Innenwelten zu erzählen. Es geschehen Dinge darin, die realistisch nicht begründbar, aber in der Musik angelegt sind.

Wie siehst du Salomes berühmten erotischen Schleier-Tanz, den sie für ihren Stiefvater Herodes tanzt, und der als opulentes orchestrales Zwischenspiel angelegt ist? Ich finde ja, dass Strauss darin musikalisch unter seinem Niveau bleibt.

Das finde ich nicht. Ich habe früher auch so gedacht. Mich hat der Tanz sogar richtiggehend gestört, weil er mir wie ein musikalischer Fremdkörper vorkam. Inzwischen nehme ich ihn als eine Art sinfonische Dichtung wahr, in der Strauss mit musikalischem Material, das er bis dahin exponiert hat, eine orientalische Atmosphäre schafft und eine kompositorische Struktur entwickelt, die viel mehr erzählt als nur einen Tanz. Die Musik lässt Raum für Imaginationen, die weit darüber hinausgehen. Es ist doch hochspannend, dass nach zwei Dritteln des Abends und ganz viel Dramatik plötzlich ein Stück sinfonische Musik kommt. Ich finde, dass die Handlung darin weitergeht, aber ohne Worte. Die Musik eröffnet die Chance, die Beziehungen der Figuren untereinander noch einmal unter die Lupe zu nehmen, das Verhältnis von Salome und Herodes natürlich, aber auch von Herodes und Herodias, und sogar das von Herodias und Jochanaan. Das finde ich nämlich sehr interessant: Es ist auffallend, wie die beiden Figuren einander hassen. Es gibt da eine extrem starke Beziehungsspannung zwischen den beiden. Man möchte genauer erfahren, was zwischen den beiden ist oder in der Vergangenheit war, und dem nachzugehen, gibt der Tanz mir Gelegenheit.

Deine musikalische Partnerin ist Simone Young. Was verbindet euch?

Eine sehr lange Zusammenarbeit. Wir kennen uns schon seit 1986 und haben uns künstlerisch immer sehr gut verstanden. Ausserdem verbindet uns natürlich die Begeisterung für die Opern von Richard Strauss.

Simone Young ist eine ausgewiesene Expertin im Strauss-Repertoire. Was schätzt du an ihren Interpretationen?

Sie hat den grossen Orchesterapparat im Griff. Sie hat die handwerklichen Fähigkeiten, den Klang wirklich transparent zu machen, und genau das richtige Gespür für die Agogik, für Dynamik, für dramatische Steigerungen. Und sie überrascht mich immer wieder mit ihren interpretatorischen Ideen.

Wer auf den Besetzungszettel eurer Salome schaut, entdeckt etwas Ungewöhnliches: Die fünf Juden sind bei euch fünfzehn Sänger, jede Judenpartie ist dreifach besetzt. Wie kommt das?

Ich habe in der Partitur eine Fussnote von Richard Strauss entdeckt, die besagt, dass ab einer bestimmten Stelle in der Judenszene die Solostimmen «nach dem Ermessen des Dirigenten durch einige tüchtige Chorsänger» zu verstärken seien. Dieser Fussnote folgen wir. Ich hatte Simone darauf hingewiesen. Sie hatte ihr bisher keine Beachtung geschenkt, fand das aber auch eine sehr gute Idee.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 84, September 2021.

Das MAG können Sie hier abonnieren.