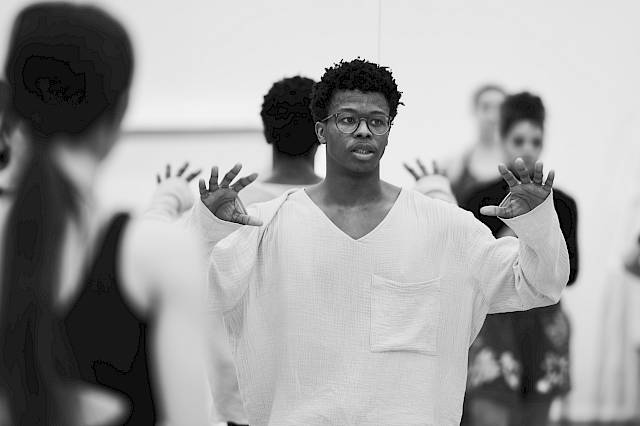

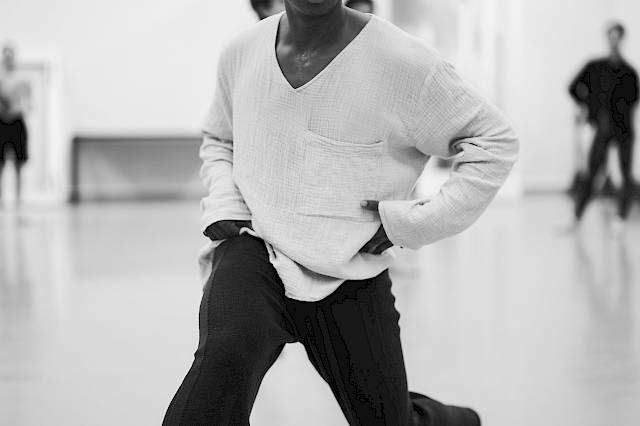

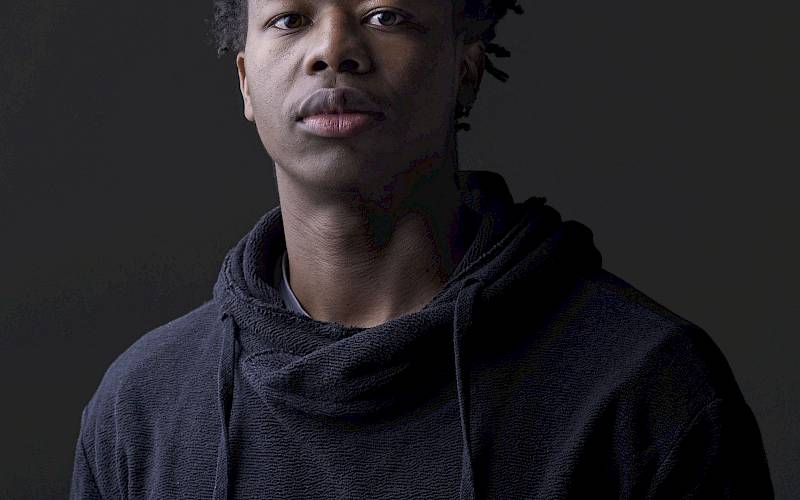

Der aus Südafrika stammende Choreograf Mthuthuzeli November arbeitet erstmals mit dem Ballett Zürich. Er choreografiert zu George Gershwins «Rhapsody in Blue». Ein Gespräch über Türen in kreative Räume, die sich gerade öffnen, und die Erfahrungen seiner Herkunft, die er überall mitnimmt.

Mthuthu, kurz bevor du erstmals mit dem Ballett Zürich arbeiten wirst, treffen wir uns zu diesem Gespräch in London. Hier choreografierst du gerade ein neues Stück für das Royal Ballet, und gleichzeitig gastierst du mit dem Ballet Black auch im Linbury Theater am Royal Opera House. Was muss man über das Ballet Black wissen?

Das Ballet Black ist eine in London beheimatete Tanzcompagnie. 2001 wurde sie von Cassa Pancho gegründet, die das Ensemble bis heute leitet. Ihre Idee war es, schwarzen und asiatischen Tänzerinnen und Tänzern ein Zuhause zu geben. Unser Repertoire bewegt sich zwischen klassischem Ballett und zeitgenössischem Tanz. Und so vielseitig wie das Repertoire ist auch das Publikum. Es geht quer durch alle Altersgruppen und Schichten und widerlegt die Behauptung, dass Ballett nur ein weisses Publikum mittleren Alters aus der Mittelklasse anspricht.

Was bedeutet es für dich, für diese Compagnie zu tanzen und zu choreografieren?

Es ist ein grossartiges Gefühl, Tänzer im Ballet Black zu sein. Hier bin ich unter Gleichgesinnten, fühle mich zu Hause und integriert. Ich tanze mit meinen Freunden. Dass ich für diese Compagnie auch choreografieren darf, ist ein grosses Geschenk.

Dein aktuelles Stück für das Ballet Black heisst Nina: By whatever means. Angekündigt wird es als Brief an die grosse US-amerikanische Soul-Sängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone. Was steht da drin?

Um es ganz kurz zu machen: «Ich liebe dich!» und: «Ich bewundere den Weg, den du gegangen bist!» Am Anfang habe ich mich gefragt, was ich zu Nina Simone gesagt hätte, wenn ich die Chance bekommen hätte, sie zu treffen. Ihr Leben hat viel gemeinsam mit dem Leben schwarzer Balletttänzerinnen und -tänzer. Viele haben die Hoffnung, eine Karriere als klassische Tänzer zu machen, und erleben dann, dass sie in Schubladen gesteckt werden, auf denen «Afrikanischer Tanz» oder «Modern Dance» steht. Dass ein schwarzer Körper klassisches Ballett tanzen kann, liegt oft immer noch ausserhalb des Vorstellungsvermögens. Das hat einige Verbindungen zur Geschichte von Nina Simone. Sie wollte klassische Pianistin werden, und dann wurde sie dazu gedrängt, Jazz zu spielen, was sie zunächst gar nicht wollte.

Zum ersten Mal wirst du nun beim Ballett Zürich choreografieren in einem dreiteiligen Ballettabend, der den Titel Timekeepers trägt. Was hast du für ein Verhältnis zur Zeit, welche Rolle spielt sie in deinem Leben?

Kurz vor unserem Gespräch habe ich mich mit einem guten Freund über die Zeit unterhalten, in der wir als schwarze kreative Künstler leben. Dass wir auch im Jahr 2023 immer noch zu den ersten gehören, die eine Art von «Creative Spaces» betreten, die uns lange verschlossen waren. Das bringt eine grosse Verantwortung mit sich, damit sich diese Räume in Zukunft für noch mehr Menschen öffnen, die so aussehen wie ich. Ich möchte so viel von mir mit anderen Menschen teilen und sie inspirieren. Deshalb bin ich glücklich über die Chance, bei Timekeepers dabei zu sein. Soviel ich weiss, bin ich der erste schwarze Choreograf aus Südafrika, der mit dem Ballett Zürich arbeitet.

Welche Dinge möchtest du teilen und weitergeben?

Vor allem Liebe und Offenheit. Und die Bereitschaft, sich über Schubladen hinwegzusetzen. Ich bin jemand, der seine Herkunft nicht verleugnet und seine Kultur überallhin mitnimmt. Es beschäftigt mich unentwegt, wie ich meine Kultur weitergeben und mit anderen Menschen teilen kann. Ich habe das Glück, dass ich mich durch den Tanz ausdrücken kann. Ich möchte verstehen, wer die Tänzerinnen und Tänzer sind, mit denen ich arbeite. Woher kommen sie, welches Umfeld hat sie geprägt? Dieser Austausch lässt ein Vertrauensverhältnis entstehen und ist eine wichtige Grundlage meiner Arbeit.

Dein Leben hat sich in kürzester Zeit radikal verändert. Du stammst aus einem Township in der Nähe von Kapstadt. Unter welchen Bedingungen bist du dort aufgewachsen?

Vor allem habe ich Fussball gespielt in einer staubigen Umgebung und meistens auf einem Spielfeld ohne Rasen. Aber das war völlig egal! Beim Fussballspielen – und später auch beim Tanzen – konnte ich alles um mich herum vergessen. Konnte vergessen, dass ich aus einer armen Familie stamme, die oft nicht wusste, wie sie über die Runden kommen soll und ob abends etwas zu essen auf dem Tisch steht. Mit drei Brüdern und einer Schwester bin ich bei meiner Mutter in sehr beengten Verhältnissen aufgewachsen, und das war schwierig. Allerdings habe ich mir nie gewünscht, ich käme aus einer reichen Umgebung. Denn das, was ich bin, hat mich im Leben angetrieben und mir die Leidenschaft und die Entschlossenheit gegeben, die ich heute habe. Beim Choreografieren denke ich oft daran, wie sich das damals angefühlt hat. Dann weiss ich mein neues Leben umso mehr zu schätzen.

Stimmt es, dass die Familie November als eine Art Tanz-Clan berühmt war?

Solange ich denken kann, haben wir in meiner Familie getanzt. Das war vor allem traditioneller afrikanischer Tanz oder Street Dance. Ich war fünfzehn, als ich erstmals mit dem Ballett in Berührung gekommen war. Das war 2008, damals bot eine Organisation namens «Dance For All» kostenlose Tanzstunden und Outreach-Programme an. Ich habe sehr schnell erkannt, dass Ballett vielleicht ein Weg sein könnte, der mich aus der Armut herausführt und mir ein anderes Leben ermöglicht. Ich weiss noch, wie ich das erste Mal vom Ballettunterricht kam und eine Strumpfhose trug, und alle fragten: «Was hast du denn da an?». Für meine Umgebung war das erst einmal ein Schock. Keiner hatte ja eine Ahnung davon, was Ballett ist und welches Potential es in sich trägt. Nach Meinung meiner Freunde war Ballett nur etwas für Weisse. Für mich war es einfach nur Tanz, und auch jetzt gerade, wo ich für das Ballett Zürich choreografiere, verstehe ich mich als Dance-Maker.

Wie reagieren denn die Leute aus der klassischen Welt des Balletts auf dich? Bist du für sie der Typ von einem anderen Stern?

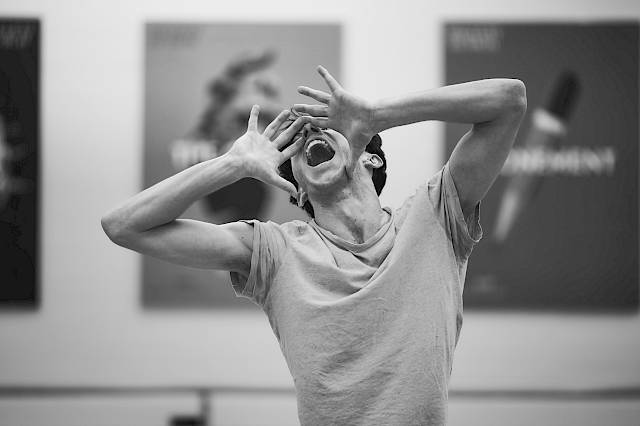

Ich versuche, ihnen als Mensch zu begegnen, mit dem Background all der Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Bevor ich mich darum kümmere, ob mein Gegenüber nun ein klassischer Tänzer oder ein contemporary dancer ist, versuche ich, ihn als Menschen zu sehen. Erst dann entscheidet sich, in welche Richtung unsere gemeinsame Reise gehen kann. Wenn ich ins Studio gehe, versuche ich, die Tänzerinnen und Tänzer, die mit mir arbeiten, daran zu erinnern, warum sie das tun, was sie tun. Ich frage jeden Einzelnen im Raum, wie es ihm geht, und versuche, mir noch vor Beginn der eigentlichen Proben Zeit für jede und jeden zu nehmen. Das beginnt meist sehr spielerisch. Oft spielen wir eine ganze Weile, ehe wir mit der Arbeit an der eigentlichen Choreografie beginnen. Ja, wir sind tatsächlich alle Spielkameraden. In diesen Spielen entsteht ein gegenseitiges Vertrauen, das für mich als spätere Arbeitsgrundlage unverzichtbar ist. Die Zeit vergeht schneller, wenn man gemeinsam Spass an der Arbeit hat.

Nach Abschluss deiner Tanzausbildung an der Cape Dance Academy bist du 2015 nach England gegangen. Wie hat sich das angefühlt?

Vom Naturell her bin ich jemand, der die Dinge nicht zu sehr analysiert oder in Frage stellt. Ich versuche einfach, mein Ding zu machen. Aber dieser Ortswechsel war natürlich ein Rieseneinschnitt. England ist sehr effizient! Ich musste mich daran gewöhnen, dass hier ein anderes Tempo vorgelegt wird und alles viel, viel schneller geht. Begeistert hat mich, dass man hier so viele unterschiedliche Arten von Tanz erleben und die verrücktesten Leute treffen kann. Englisch ist nicht meine Muttersprache, und so musste ich erst einmal lernen, mich richtig auszudrücken. Aber dabei bin auch viel selbstbewusster geworden.

Wie bist du zum Choreografieren gekommen?

Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich schon immer ein Choreograf war. Street Dance erfordert ein hohes Mass an geistiger Flexibilität. Ich musste mir ständig neue Schritte und Bewegungen ausdenken. Stundenlang habe ich das gemacht, und wenn es gut war, haben mir die Leute ein bisschen Geld in den Hut geworfen. Natürlich habe ich das nicht als eine berufliche Perspektive gesehen. Das kam erst viel später. Meine Art zu choreografieren ist wesentlich von den Menschen geprägt worden, denen ich auf meinem Weg begegnet bin. Gerade hat das Royal Ballet hier in London noch einmal Cathy Marstons The Cellist getanzt. Über die Art und Weise des Geschichtenerzählens habe ich viel von ihr gelernt. Aber auch andere Choreografinnen und Choreografen haben mich beeinflusst in ihrer Art, wie sie kommunizieren, wie sie über Bewegung denken oder einen Raum nutzen.

Die afrikanische Stimme in deinen Arbeiten ist unüberhörbar. Doch während der afrikanische Tanz sehr geerdet und mit einer gewissen Schwere verbunden ist, macht das Ballett das genaue Gegenteil: Es strebt die Leichtigkeit an, ist «nach oben» gerichtet. Wie bringst du beides zusammen?

Ich glaube, selbst als Vogel muss man irgendwann landen und auf den Boden zurückkehren. Das ist genau der Moment, der mich interessiert. Wenn du aus der Feenwelt des Balletts wieder in der Realität ankommst. Wichtig ist mir besonders das spirituelle Element, das der afrikanische Tanz beinhaltet. In der Gegend, aus der ich komme, ist der Tanz sehr stark vom Rhythmus geprägt und sehr perkussiv. Dieses perkussive Element versuche ich, für den Körperausdruck nutzbar zu machen. Meine Zusammenarbeit mit dem Ballett Zürich ist aufregend, denn normalerweise komponiere und arrangiere ich die Musik selbst, zu der ich choreografiere. Da kann ich selbst entscheiden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Jetzt treffe ich mit George Gershwins Rhapsody in Blue auf eine existierende Komposition, deren Ablauf ich nicht beeinflussen kann und der ich komplett ausgeliefert bin.

Welche Assoziationen löst Gershwins Musik in dir aus?

Dass die Uraufführung 1924, also vor gut einhundert Jahren, stattgefunden hat, wollte ich beim ersten Hören kaum glauben. Das Stück wirkt auf mich sehr modern und ist bei einer Dauer von gerade mal fünfzehn Minuten äusserst komplex. Ich bin immer wieder fasziniert von den unerwarteten Wendungen, die die Komposition an vielen Stellen nimmt, aber auch die sanften Passagen mag ich sehr. In einer Viertelstunde kann man da sicher eine ganze Menge herausholen. Die Herausforderung besteht darin, mich selbst in der Komposition wiederzufinden und Inspiration aus ihr zu gewinnen. Ich bin wirklich gespannt darauf, ins Studio zu gehen und zu sehen, wie die Tänzerinnen und Tänzer mich und die Musik aufnehmen werden. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass wir Gershwins sehr fokussierte Version für zwei Klaviere verwenden. Mal sehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.

Siehst du schon offene choreografische Türen zu dieser Partitur?

Ganz viele sogar!

Heute wird Rhapsody in Blue als grosse musikalische Hommage an den brodelnden Kosmos New Yorks in den 1920-er Jahren interpretiert. Gibt dir der Tanz die Möglichkeit, diese Musik anderswo zu verorten?

Dass ICH zu dieser Musik choreografiere, gibt dir wahrscheinlich schon die Antwort auf deine Frage (lacht). Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich als junger schwarzer Mann aus Südafrika einmal Rhapsody in Blue choreografieren würde. Da werden sich also zwei Welten begegnen, und wer weiss: Vielleicht wird es eine Cape Town Rhapsody? Auf jeden Fall eine mit einem grossen Schuss Südafrika.

Inzwischen klopfen immer mehr renommierte Compagnien bei dir an, um neue Choreografien zu bestellen. Hast du nicht Angst, dass das gerade alles ein bisschen zu schnell geht?

Ich hoffe, dass ich bei all den Möglichkeiten, die sich gerade bieten, immer Menschen in meiner Nähe habe, die mir Halt geben und mich daran erinnern, wer ich bin und was ich tun musste, um dort zu sein, wo ich bin. Ich will auf dem Boden bleiben und weiss doch, dass ich all diese neuen Räume, die sich gerade auftun, betreten muss. Nicht für mich, sondern für all die Talente, die es in Südafrika und an vielen anderen Orten auf der Welt gibt. Damit sie wissen, dass sie eines Tages an eben diesen Plätzen sein werden und dass das absolut in Ordnung ist.

Das Gespräch führte Michael Küster.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 107, Dezember 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.