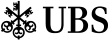

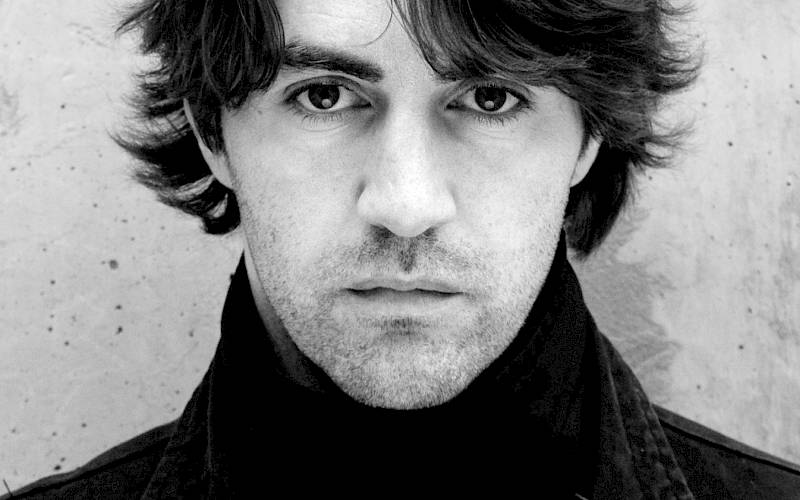

Zum ersten Mal tanzt das Ballett Zürich ein Stück von Johan Inger. In «Walking Mad» verschwimmen die Grenzen von Tanz und Theater. Zur berühmten Musik von Maurice Ravels «Boléro» treffen drei

sehr unterschiedliche Frauen aufeinander. Michael Küster hat mit dem schwedischen Choreografen über seine Karriere und das Stück gesprochen.

Johan Inger, Sie stammen aus Schweden und gelten heute als einer der gefragtesten Choreografen aus Skandinavien. Ist dieses «skandinavisch» in Bezug auf den Tanz eigentlich eine künstlerische Kategorie oder nur eine Marketing-Erfindung?

Genau wie die vielen Referenzen und Erfahrungen aus Kindheit und Jugend, die uns als Menschen geprägt haben, trägt man, glaube ich, auch das Land, aus dem man kommt, in sich. Was die Choreografie betrifft, so stellt sich die Situation für Skandinavien und insbesondere für Schweden sehr übersichtlich dar. Schweden ist ein grosses Land mit relativ wenig Menschen. Ich sehe hier eine Verbindungslinie, die von Birgit Cullberg, der Lichtgestalt des schwedischen Balletts, über Mats Ek zu Choreografen wie mir oder auch Alexander Ekman führt. In unserer Tanzsprache gibt es durchaus so etwas wie einen «Swedish Approach».

Woran kann man diesen schwedischen Zugang festmachen?

In unserer choreografischen Sprache entdecke ich oft etwas sehr Erdverbundenes und Bodenständiges. Es gibt eine gewisse Einfachheit und Direktheit, die Verkomplizierungen zu vermeiden sucht. Ich empfinde unsere Kunst als sehr «anti-barock», was sicher unseren Traditionen, unserer Volksverbundenheit geschuldet ist. Oft findet sich eine Leichtigkeit und ein sehr eigener Sinn für Humor. Ohne nostalgisch zu sein, wohnt dieser choreografischen Sprache jedoch auch eine gewisse Schwere inne, eine besondere Art von Melancholie, die verbunden ist mit Gefühlen der Einsamkeit und Dunkelheit. Das Ganze ergibt eine sehr spezielle Mischung.

Nach einem ersten Engagement beim Royal Swedish Ballet waren Sie in den Neunziger Jahren einer der charismatischsten Tänzer des Nederlands Dans Theaters (NDT), das damals vor allem von Jiří Kylián geprägt wurde. Wie findet man in dieser Umgebung zu einer eigenen choreografischen Sprache?

Die wenigsten Choreografen verfügen von Beginn an über einen eigenen Stil, eine unverwechselbare Signatur. Die entwickelt sich meist über einen längeren Zeitraum und hängt von den verschiedensten Einflüssen ab. Sie wird in starkem Mass davon bestimmt, was um einen herum passiert und von dem Potential, das man im eigenen Körper trägt. Das Nederlands Dans Theater habe ich damals als ein «Mekka des Tanzes» empfunden. In seiner Blütezeit vereinte es drei Compagnien mit einem jeweils eigenen Profil unter einem Dach. In den insgesamt fünf Ballettstudios passierten gleichzeitig die unterschiedlichsten Dinge. Man machte eine Tür auf, und da war William Forsythe. Hinter der nächsten Tür choreografierte Jiří Kylián, im dritten Studio waren vielleicht gerade Ohad Naharin oder Mats Ek mit einer neuen Kreation beschäftigt. Das NDT war ein Schmelztiegel der interessantesten Choreografen jener Zeit. Ich erinnere mich, wie ich all die verschiedene Einflüsse geradezu aufgesogen habe. Jiří Kylián ist sicher der Choreograf, den ich durch meine tänzerischen Erfahrungen am meisten in meinem Körper trage. «Kyliánesk» ist mein Werk deshalb aber nicht, choreografisch stehen mir Mats Ek oder Ohad Naharin näher.

Wie haben Sie den Schritt vom Tänzer zum Choreografen erlebt?

Die Entwicklung in Richtung Choreografie kann ich nicht von meiner tänzerischen Existenz trennen. Meine erste Choreografie entstand 1995 für das NDT 2, danach habe ich noch bis 2002 in der Compagnie getanzt. Sieben Jahre habe ich also gleichzeitig getanzt und choreografiert. Dabei habe ich viel aus meinem eigenen Tanz herausgezogen. Anders als viele Kollegen habe ich in meinem Tanzen kein Defizit verspürt, das ich mit dem Choreografieren irgendwie kompensieren wollte. Wenn ich Musik hörte, sah ich Bilder vor meinen Augen und entwickelte Ideen dazu. So hat das Choreografieren angefangen. Als ich noch beim Royal Swedish Ballet tanzte, war keine Zeit dafür. Aber als ich beim NDT anfing, bin ich buchstäblich in eine andere Welt eingetaucht, weil dort im Grunde alle Tänzer auch choreografiert haben. Da habe ich mir gesagt: Versuch es! Mein erstes Stück war ein zweiminütiges Duett, und ich weiss noch wie heute, dass ich mich nie zuvor so ausgeliefert gefühlt habe, nie einen solchen Adrenalinstoss, nie so viel Angst und Aufregung gespürt habe. Danach war ich wie süchtig nach diesem extremen Gefühl.

Nach dem Ende Ihrer tänzerischen Laufbahn haben Sie von 2003 bis 2008 das Cullberg Ballet in Stockholm geleitet, eine Mammutaufgabe…

Das stimmt. Das Cullberg Ballet war in Schweden über lange Jahre das Synonym für Tanz schlechthin. Birgit Cullberg hatte es 1967 gegründet. Als Teil des Rijkstheaters tourte die Compagnie jahrelang durch alle Teile des Landes und verhalf dem Ballett als Kunstform zu grosser Popularität. Das Cullberg Ballet war eine wirkliche Marke, und jeder in Schweden hatte irgendeine Beziehung zu diesem Ensemble oder zur Cullberg-Familie, zu Birgit, ihrem Sohn Mats Ek oder seinem Bruder Niklas, der ebenfalls ein toller Tänzer war. Wann immer man in Schweden über Tanz sprach, kam die Rede irgendwann auf die Cullbergs. Ein grosses Erbe, das man da auf seinen Schultern getragen hat… Diese fünf Jahre waren eine sehr produktive Zeit. Bei jedem neuen Stück machte man im Grunde da weiter, wo man aufgehört hatte. Wir waren sehr kreativ.

Dennoch haben Sie sich dann für eine Laufbahn als freischaffender Choreograf entschieden.

Tatsächlich kommt diese Arbeitsweise meinem Naturell mehr entgegen. Ich werde nicht abgelenkt von administrativen Verpflichtungen, sondern kann mich voll und ganz auf das Stück fokussieren, das ich erarbeiten möchte. Die Leute freuen sich, wenn ich komme, und aus der Frische jeder neuen Begegnung entsteht viel Energie.

Wie hat sich Ihre choreografische Sprache im Laufe der Jahre verändert?

Meine ersten Stücke beim Nederlands Dans Theater waren in der Regel Teile von dreiteiligen Ballettabenden und durften eine gewisse Länge nicht überschreiten. Ich war sehr an diese kleinteilige Form gewöhnt und habe erst 2015 begonnen, in grösseren Formaten und vor allem auch narrativ zu arbeiten. Das war eine Neuentdeckung für mich. In schneller Folge habe ich zum Beispiel eine Carmen gemacht, habe Peer Gynt, Petruschka und auch einen Don Juan herausgebracht. Das war noch einmal ein wichtiger Schritt und ist bis jetzt jedes Mal eine ganz neue Herausforderung. In meinen Stücken versuche ich, menschlich und vor allem ehrlich zu sein. Ich erlebe sie jedes Mal wie eine Reise, bei der man verschiedene Stationen durchläuft und viel über sich selbst erfährt.

Das geht den Tänzerinnen und Tänzern in Ihren Stücken hoffentlich ähnlich. Was erwarten Sie von ihnen?

Da zu sein, wenn es darauf ankommt und Präsenz zu zeigen. Wenn Tänzer die Essenz eines Stückes, das wir erarbeiten, in sich wiederfinden und sie mit ihrer eigenen Authentizität auf die Bühne bringen, macht mich das glücklich.

Mit Walking Mad tanzt das Ballett Zürich jetzt ein Stück, das bereits 20 Jahre alt ist und zu einer Art «Signature Piece» von Johan Inger geworden ist. Was hat es heute mit Ihnen zu tun?

Das Stück hat immer noch eine grosse Bedeutung für mich, und wahrscheinlich würde es ganz ähnlich aussehen, wenn ich es heute entwickeln würde. Wenn man ein Vierteljahrhundert choreografiert hat, erkennt man im Rückblick, dass es neben den Erfolgen auch mittelmässige Stücke und vielleicht sogar Flops gegeben hat. Aber zu Walking Mad kann ich auch heute noch stehen, und die Begeisterung, mit der die Tänzerinnen und Tänzer aus den unterschiedlichsten Compagnien dieses Stück tanzen, ist jedes Mal eine schöne Bestätigung.

In Walking Mad verschwinden die Grenzen zwischen Tanz und Theater. Woher kam die Inspiration für dieses Stück?

2001 sollte ich für das Nederlands Dans Theater ein Stück mit Orchester kreieren. Irgendwie fiel mir Maurice Ravels Boléro in die Hände, und ich erinnerte mich augenblicklich an einen Fernsehbeitrag, den ich Jahre zuvor gesehen hatte. Noch in Schwarz-Weiss dirigierte Sergiu Celibidache damals das weltberühmte Stück. Nachdem er anfangs noch zurückhaltend und beinahe minimalistisch in seinen Bewegungen war, geriet er mit dem immer weiter anschwellenden Crescendo buchstäblich in Rage. Sein Dirigat wurde immer gestenreicher und extremer, seine Frisur geriet aus der Façon, und am Schluss schien es, als würde Celibidache verrückt werden. Die Art, wie mir die Musik präsentiert wurde, beeindruckte mich vor allem in ihrer Theatralität. So eine Verrücktheit wollte ich in Walking Mad einfangen.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Für die Bühne benötigte ich eine deutliche Brechung des musikalischen Minimalismus’, einen Kommentar dazu, dass die Musik im Grunde nur eine Konstante in dem Stück darstellt. Die bewegliche Wand, die das Bühnenbild bestimmt, ist von symbolischer Gestalt und gab mir die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Räumen zu spielen: von offen und gross dimensioniert bis eng und begrenzt. Das war sehr hilfreich bei der Strukturierung des Stückes. Die Hauptdarsteller, drei Tänzerinnen und ein Tänzer, tanzen und spielen in den sich verändernden Räumen. Sie begeben sich auf eine Reise, auf der sie die verschiedensten Stadien zwischen Verrücktheit und Gewalt durchlaufen. Die Wand ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Choreografie.

Wo kommen die Hauptdarsteller am Ende ihrer Reise an?

Zunächst gibt es einen Mann, der anfangs aus dem Publikum kommt, auf die Bühne tritt und seine eigene Reise beginnt. Er schreitet durch das Stück wie ein Wanderer. Neben ihm wird Walking Mad von drei sehr unterschiedlichen Frauencharakteren geprägt. Sie haben etwas von Tschechows Drei Schwestern. Ich wollte zeigen, dass jede von ihnen auf irgendeine Weise blockiert ist oder in ihrer Lebenssituation feststeckt. Die Jüngste zum Beispiel braucht ständig Bestätigung und Wertschätzung, um sich gut fühlen zu können. Die Zweite geht sehr zerstörerisch mit sich und den Männern in ihrem Leben um. Aber irgendwie kommen diese beiden Frauen in ihrem Leben weiter, nur der Letzten gelingt das nicht. Sie verharrt im Gestern und bleibt, wo sie sich befindet. Im Kontrast dazu sind die Männer – mit einer Ausnahme – eher als Energie, als Masse zu sehen. Sie kreieren im Lauf des Stücks immer neue Situationen.

Wie sind Sie mit Ravels Komposition umgegangen, und welche Rolle spielt Arvo Pärts zerbrechliches Klavierstück Für Alina in diesem Kontext?

Das ganze Stück war eine grosse Herausforderung für mich. Ich musste mich zu Ravels Musik in Beziehung setzen, verbunden mit den Erwartungen des Publikums und meinem eigenen Wunsch, etwas Unvorhersehbares zu schaffen. Wenn man sich mit dem Boléro beschäftigt, kommt man an der sexuellen Aufgeladenheit dieser Musik nicht vorbei. Deshalb war mir schnell klar, dass ich in meinem Stück über die Mechanismen in den Begegnungen von Männern und Frauen erzählen will. Und ich wollte auf keinen Fall mit dem bekannten Boléro-Schluss enden. Das wäre zu einfach gewesen. Jeder weiss ja im Grunde, wie das Stück abläuft. Deshalb war es mir sehr wichtig, die Erwartungshaltung auf Seiten des Publikums zu unterlaufen. Mit Hilfe der Musik von Arvo Pärt habe ich eine Art Echo kreiert. Nach dem Ende des Boléros bleibt nur noch eine Frau übrig – zur fragilen Musik von Pärts Klavierstück Für Alina. Nicht mutig genug, den Sprung zu wagen, wird die Wand für sie zur unüberwindbaren Grenze.