Lew Tolstois «Anna Karenina» gilt als einer der grössten Romane der Literaturgeschichte. Was fasziniert uns so an diesem Stoff? Ein Gespräch mit dem Buchautor Wolfgang Matz, der sich wie nur wenige mit «Anna Karenina» auskennt.

Herr Matz, Sie haben sich mit den berühmtesten Ehebrecherinnen der Literaturgeschichte befasst, mit Emma Bovary, Anna Karenina und Effi Briest. Was sind Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen?

Die Frauen bilden ein Dreigestirn. Sie haben alle drei den Romanen ihren Namen gegeben, und die Grundkonstellation ist immer gleich: Eine verheiratete Frau verliebt sich in einen anderen Mann, begeht Ehebruch, verlässt ihre Familie und zahlt am Ende mit dem Leben dafür.

Gustave Flaubert, Lew Tolstoi und Theodor Fontane haben die Romane im 19. Jahrhundert geschrieben, jeweils in einem Abstand von ungefähr 20 Jahren. Gleicht sich ihr Blick auf das Schicksal der Frauen?

Nein, Ihr Interesse an den Figuren ist sehr unterschiedlich. Gustav Flaubert hat eine grosse Sympathie für seine Titelfigur Emma Bovary, aber er hat noch eine viel grössere Sympathie für den Ehebruch. Er will das Amoralische. Er hat schon als Fünfzehnjähriger geschrieben, das Wort adultère (Ehebruch) sei das schönste der französischen Sprache! Tolstoi hingegen ist kein Verfechter des Ehebruchs. Anders als Flaubert urteilt er nicht. Tolstoi will untersuchen, was in einer solchen Situation passiert. Er hört in die Figuren hinein, folgt ihnen, will sie verstehen, und aus dem Verstehen wird eine persönliche Sympathie. Obwohl er das Verhalten von Anna Karenina sicher nicht billigt. Er verurteilt es aber nicht von einem moralischen Standpunkt aus, sondern er hält es für falsch.

Warum hält er es für falsch?

Anna Karenina setzt ihr Leben auf eine einzige Karte, das ist die Liebe. Sie richtet ihre Existenz nur noch aus auf die Liebe zu Wronski. Aber jeder weiss, dass es im Leben noch andere wichtige Dinge gibt – eine gesellschaftliche Existenz, ein ganzes Lebensnetz mit Mann, Kind, Familie, Freunde, Geld, Wohnung, Status usw. Annas Leben spielte sich in der mondänen Petersburger Gesellschaft ab. Das alles gibt sie auf für die Liebe. Aber die Liebe ist ein wackeliges Ding. Sie ist das unsicherste und flüchtigste Element im Leben des Menschen, das weiss Tolstoi ebenso gut wie wir. Das Herz ist ein elastisches Organ. Und deshalb hält er es für falsch, alles auf die Karte der Liebe zu setzen. Seiner Meinung nach kann man ein Leben unter solchen Prämissen nicht führen, auch die grösste Liebe hat ihren Sinn nur im gesamten Netz des Lebens.

Mit welcher inneren Einstellung begeht Anna Karenina den Ehebruch?

Das wird im Vergleich zu Emma Bovary sehr deutlich. Emma sucht seit Jahren nach dem Mann für den Ehebruch. Anna aber sucht gar nicht. Womöglich war ihre Ehe bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie Wronski getroffen hat, gar nicht unglücklich.

Aber sie sagt, ihr Mann Alexej habe sie nicht geliebt.

Das sagt sie, nachdem ihre Affäre mit Wronski bereits ihren Lauf genommen hat, und das nimmt man dann gerne für bare Münze. Aber im Buch wird über die acht Jahre Ehe von Anna und Alexej Karenin so gut wie nichts erzählt. Wenn sie später sagt, er habe sie nicht geliebt, ist das auch die Schutzbehauptung einer Frau, die zu einem anderen Mann will. Es wird schon ein Teil Wahrheit dran sein, aber wie gross der wirklich ist, wird von Tolstoi nicht gesagt. Bei Emma Bovary wird uns lang und breit erzählt, warum sie einen anderen will, bei Anna nicht. Völlig unvorbereitet begegnet sie auf dem Bahnhof diesem Mann, und es trifft sie, wie man so schön sagt, der Blitzschlag.

Stürzt Anna also in ihr Verderben, weil sie eine grosse Liebende ist?

Da möchte ich nochmal auf Flaubert verweisen. Sein Verdienst ist es, dass er den Begriff der reinen oder wahren Liebe zerstört. Er erzählt in seinem Roman: Liebe ist auch nur ein Wort, und unter diesem Wort versteht jeder etwas anderes. Auch Emma bildet sich ein, ihre Liebhaber zu lieben. Liebe ist als psychisches Phänomen ja immer eine Form von «Einbildung», darin liegt ihr Wesen. Aber Flaubert überzieht Emmas Vorstellungen von Liebe mit Hohn und Spott. Er zeigt, dass die Aussage «A liebt B» nichts erklärt. Nach Flaubert ist es für den Leser eigentlich unmöglich geworden, noch am Begriff von der reinen, sozusagen grundlosen Liebe festzuhalten.

Wie ist das bei Tolstoi?

Tolstoi führt nicht aus, dass Anna falsche oder verklärte Vorstellungen von Liebe hat. Insofern lässt er sie tatsächlich aus Liebe in diese Geschichte stürzen. Tolstoi tut gewissermassen so, als ob klar wäre, was es heisst, zu lieben.

Aber versuchen Anna und Wronski nicht genau diesen Traum von der wahren, durch nichts anfechtbaren Liebe zu leben, indem sie die Petersburger Gesellschaft hinter sich lassen und nach Italien fliehen?

Dieses Fluchtthema ist hochinteressant, denn diese «Lass uns fliehen»-Sehnsucht ist ja der romantische Traum schlechthin. Warum fliehen Anna und Wronski? Erstens, weil die Lebenssituation in der Petersburger Gesellschaft für Anna als Ehebrecherin unmöglich geworden ist, sie muss da raus, und zweitens, weil die beiden es sich leisten können. Sie gehen auf grosse Reise, wie das unter den wohlhabenden Adeligen in Russland durchaus üblich war. Tolstoi zeigt, dass die sogenannte grosse Liebe für eine gelingende Beziehung allein nicht reicht, und er macht klar, dass der Traum – in die Tat umgesetzt – zum Albtraum wird. Liebe ohne soziale Bindungen, ohne eine Welt, in der man sich bewegt, funktioniert nicht. Tolstoi hält die Verabsolutierung des Gefühls für falsch. Kein Mensch kann sich sein ganzes Leben lang ausschliesslich damit beschäftigen, zu lieben.

Eigentlich denkt man doch, Annas verbotene Liebe zu Wronski scheitert an den strengen Normen der Gesellschaft. Sie aber glauben, dass die Liebe sie ruiniert, indem sie sich von der Gesellschaft abkoppelt?

Das ist ein komplexes Wechselspiel. Selbstverständlich hindert die Gesellschaft Menschen an der Verwirklichung bestimmter Formen der Liebe. Das erfährt Anna in Petersburg. Aber auf der anderen Seite ist die Gesellschaft mit ihren Regeln Basis und Rahmen für eine gelingende Liebe. Wenn ich die Welt von heute anschaue, in der gesellschaftliche Restriktionen ja viel weniger eine Rolle spielen als im zaristischen Russland, kaum mehr vorhanden sind, habe ich trotzdem nicht den Eindruck, dass die Summe der Glücklichen unter den Liebenden grösser geworden ist, eher im Gegenteil. Davon handeln zum Beispiel die Romane von Michel Houellebecq.

Woran machen Sie das Scheitern der Liebe von Anna und Wronski in Italien fest?

Ganz einfach: Die beiden wissen nach einer Weile nicht mehr, womit sie ihre Tage füllen sollen. Ihre Beschäftigungen sind die reicher Adeliger. Sie müssen nichts tun, sie können es auch jederzeit lassen. Und insbesondere Wronski vermisst sein bisheriges Leben. Anna war für ihn der Traum, gewiss, aber er würde auch gerne mal wieder mit seinen Kumpanen ein paar Flaschen leeren. Man kann es noch trivialer formulieren: Jeder Verliebtheitszustand transformiert sich irgendwann in etwas anderes, und nicht nur Tolstoi würde sagen: Zum Glück! Wenn Wronski den Drang verspürt, mal wieder etwas anderes zu machen, versteht Anna das sofort als ein Abrücken von ihr. Annas Angst, dass Wronski sich von ihr entfernt, hat damit zu tun, dass sie nicht mit Wronski verheiratet ist, dass die Beziehung nicht legal ist und nur auf der Liebe gründet. Es fehlt der Rahmen der Ehe. Der ermöglicht es, mit den unvermeidlichen Veränderungen von Gefühlen in einer Liebesbeziehung umzugehen. Das zu zeigen, war für Tolstoi, glaube ich, ein wichtiger Punkt.

Also urteilt Tolstoi doch und kritisiert die kopflose, «wilde» Liebe?

Das lässt sich so einfach nicht sagen. Ein paar Jahre später steht er auf dem Standpunkt, dass nicht der Ehebruch das moralische Skandalon ist, sondern die Ehe selber. Es gibt ein Zitat aus seinen Tagebüchern: «Das Leben von Menschen so beschreiben, dass man mit der Schilderung der Hochzeit abbricht, ist nicht anders, als beschriebe man die Reise eines Mannes und bräche den Bericht an der Stelle ab, wo er Räubern in die Hände fällt.» Das ist schon starker Tobak.

Aber solche Fundamentalkritik an der Ehe übt er in «Anna Karenina» ja noch nicht.

Nein. Die grosse künstlerische Leistung, die Tolstoi in Anna Karenina vollbringt, liegt in der Fülle des Erzählens, der Fülle der Perspektiven und dem Auffächern all dessen, was möglich ist. Der Roman bewegt sich jenseits von moralischen Urteilen. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die sich heillos in ihrem Leben verstrickt und da nicht mehr hinausfindet. Dass in jede Darstellung dabei auch eine Wertung einfliesst, ist unvermeidlich.

Wir haben bisher nur über die Liebe von Anna Karenina und Wronski gesprochen, aber der Roman erzählt ja noch von anderen Paaren. Wie verhalten sich diese verschiedenen Erzählstränge zueinander?

Der Roman heisst Anna Karenina, obwohl – überspitzt gesagt – die Hälfte des Romans mit der Titelfigur gar nichts zu tun hat. Tolstoi entwickelt parallel die Liebesgeschichte zwischen Kitty und Lewin, und es gibt mit Stiwa und Dolly noch ein drittes Paar, dessen krisenhafte Foto: Ehegeschichte erzählt wird. Tolstoi hat trotzdem Recht, den Roman Anna Karenina zu nennen, denn Anna ist nun mal eine hinreissende und dominierende Figur, nicht unbedingt in quantitativer, sondern in qualitativer Hinsicht.

Lewin, ein Mann des Landlebens und kauziger Aussenseiter in der Petersburger Gesellschaft findet zu der jungen, noch backfischhaften adeligen Schönheit Kitty. Sie weist sein Werben zunächst zurück, weil sie in Wronski verliebt ist, aber im Verlaufe des Romans finden die beiden doch zusammen. Sie heiraten und werden glücklich. Ist das die positive Gegengeschichte zu Annas und Wronskis Katastrophe?

Natürlich ist es die Gegengeschichte. Aber ob das wirklich ein ungetrübtes Glück ist, bleibt offen. Ich finde, dass man in der Beschreibung des Ehealltags der beiden schon den späteren Tolstoi erahnt, der gesagt hätte: Die Ehe ist das Schlimmste, auch diese beiden müssten sich eigentlich trennen. Schliesslich äussert Lewin nach der Hochzeit Selbstmordgedanken…

…und zwar so starke, dass er das Gewehr zu Hause lassen muss…

Die Szene steht auf brutale Weise da und wird überhaupt nicht erklärt. Da spürt man Tolstois Thema, dass auch das Eheglück nicht alles ist. Selbst wenn die Sache positiv läuft, kommt die grosse Ernüchterung. Bei Freud gibt es eine Untersuchung über die unausweichliche Enttäuschung bei eintretendem Glück. Es dauert lange, bis Kitty und Lewin zueinander finden, und die Erwartungen, die sich da aufgebaut haben, kann die Ehenormalität unmöglich sofort einlösen.

Tolstoi überzeichnet in der Beschreibung das Hochzeitsglück der beiden so sehr, dass es fast karikaturhafte Züge annimmt.

Und was ihnen am Ende bleibt, ist nicht nur eine unromantische, sondern eine antiromantische Perspektive.

Ist «Anna Karenina» eigentlich ein Liebesroman? Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass der Roman viel mehr von der Einsamkeit des Menschen an sich erzählt im Gegenüber des Todes. Wo zeigt sich das?

Das für Anna immer stärker werdende Gefühl, ihr Geliebter entferne sich von ihr, empfindet sie als tödliche Bedrohung. Sie hat ja alles andere um diese Liebe herum zerstört. Es bleibt ihr nichts mehr jenseits von Wronski. Sie ahnt, dass der Tod am Ende dieses Wegs stehen muss. Da neigt sie zu einer pathetischen Sichtweise und übertreibt mitunter auch. Die Angst vor dem Nichts bemächtigt sich ihrer immer mehr bis hin zum Selbstmord. Doch am Ende wirft sie sich nicht nur im Bewusstsein finaler Ausweglosigkeit vor den Zug, sie will mit ihrer Tat Wronski bestrafen. Sie ist immer noch in der fatalen Liebesspirale verstrickt, doch ist sie sich in ihrem Leben nie so fremd gewesen wie im Moment des Selbstmordentschlusses.

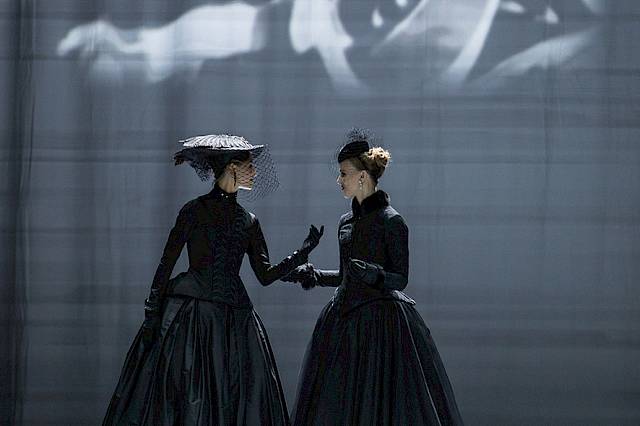

Wenn der Roman aber mehr eine Geschichte über Einsamkeit zum Tode ist, was ist dann mit all den Hollywood-Filmen und Theaterstücken, die den «Anna Karenina»-Stoff als schwelgerisch-tragische Liebesromanze vorführen? Ist das alles ein Missverständnis?

Ja. Das könnte man so sagen.

Der Literat kriegt also Anfälle, wenn er «Anna Karenina»-Kinofilme sieht?

Ich gucke mir das nicht an. Ich weiss, dass man mit solchen Filmen den Bereich der Literatur verlässt. Das ist dann halt so. Interessant wird es, wenn die Übertragung in eine andere Kunstform dem Stoff etwas hinzufügt, mit eigener Logik und eigener künstlerischer Konsequenz.

Missverständnisse hin oder her, der Stoff übt bis heute einen starken Sog auf das Publikum aus. Was spricht denn da so stark zu uns, zumal das Thema Ehe und Ehebruch sich heute doch gar nicht mehr so stellt?

Es ist einfach ein grossartiger Roman, und das Thema Liebe, Treue, Verrat hat sich vielleicht doch weniger verändert, als man zu glauben geneigt ist. Und es ist in gewisser Weise eben doch möglich, Anna Karenina als Liebesroman zu lesen, im Gegensatz zu Flauberts Emma Bovary, wo es nahezu unmöglich ist, sich mit den Figuren zu identifizieren. Was Flaubert natürlich nicht zufällig unterlaufen ist. Die objektive Kälte, die dem Roman nachgesagt wird, ist bewusst angelegt. Die hat Anna Karenina überhaupt nicht. Die künstlerische Grösse von Tolstois Roman liegt darin, dass er alle Probleme, Widersprüche und offenen Fragen in sich aufnimmt. Die Fragen, die wir uns jetzt hier gestellt haben, sind zwar alle extrem wichtig, bleiben aber unterhalb der Ebene des Romans. Das Kunstwerk weiss mehr.

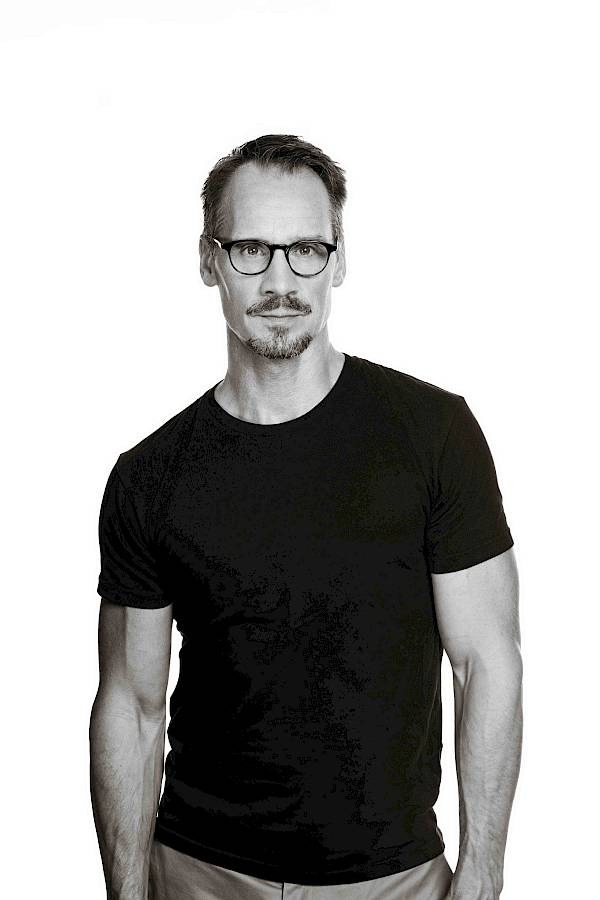

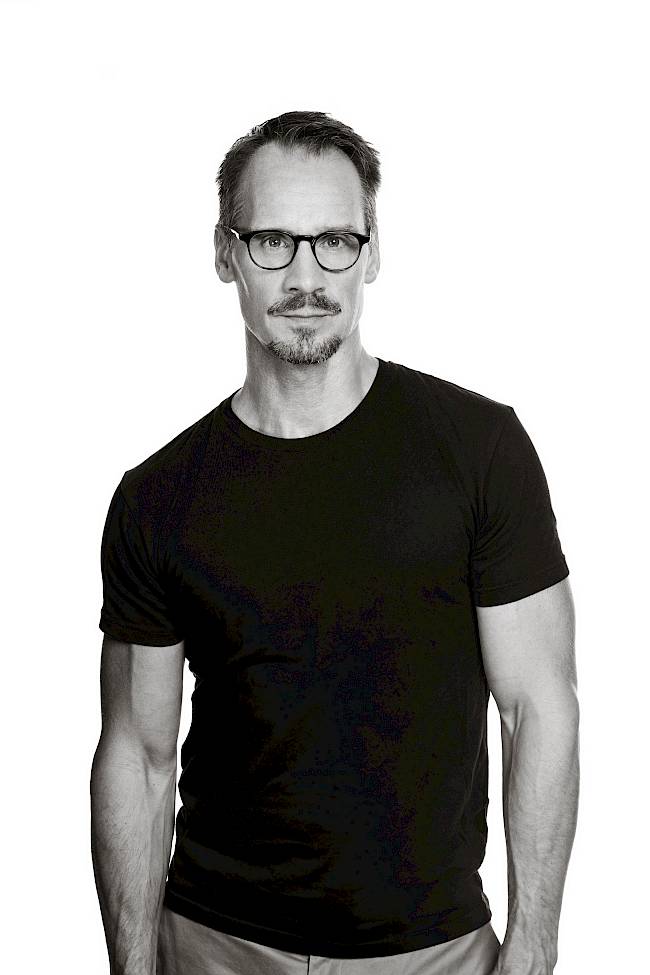

Wolfgang Matz ist Buchautor und Lektor im Hanser Verlag München, wo er die 2009 erschienene Neuübersetzung von «Anna Karenina» betreut hat. Sein neuestes Buch, «Die Kunst des Ehebruchs», ist im Wallstein Verlag Göttingen erschienen.

Das Gespräch führten Claus Spahn und Michael Küster.

Dieser Artikel erschien im MAG 22, Oktober 2014.

Das MAG können Sie hier abonnieren.