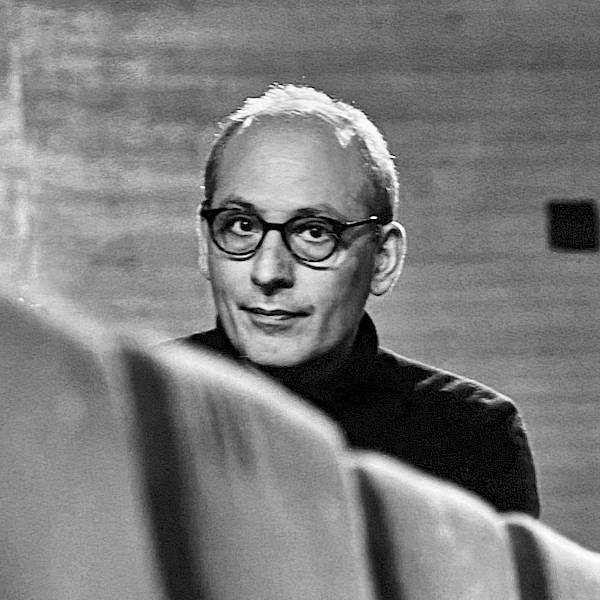

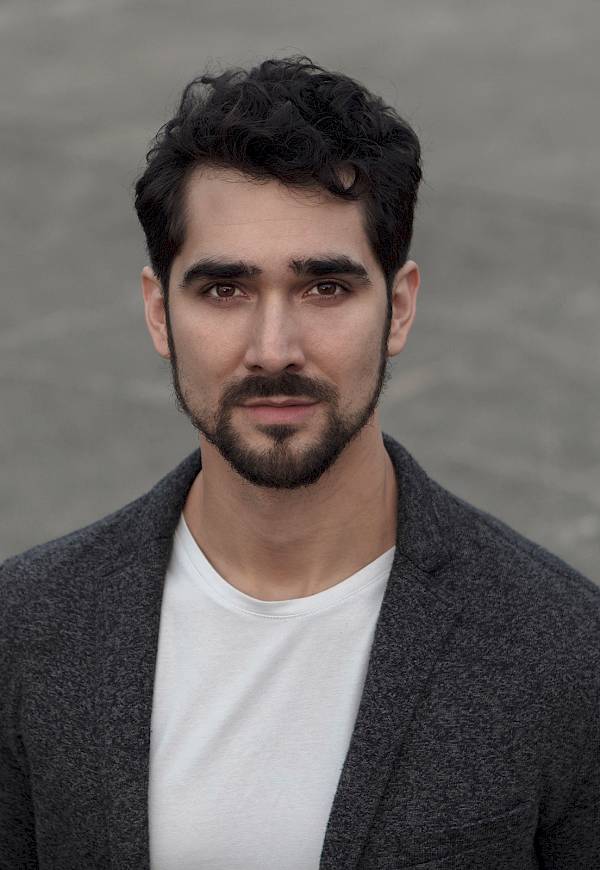

Der österreichische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott ist ein grosser Kenner der Mythen und Epen der Weltliteratur. 2016 ist sein Buch «Erste Erde. Epos» beim Hanser Verlag erschienen. Wir sprachen mit ihm über den Ursprung der Welt.

Herr Schrott, Richard Wagners Rheingold beginnt mit einem berühmten Vorspiel, das mit musikalischen Mitteln die Entstehung einer Welt beschreibt: Zunächst erklingt in den Kontrabässen – quasi aus dem Nichts, an der Grenze der Hörbarkeit – ein Kontra Es, nach vier Takten folgt die Oktave in den Fagotten, und ganz allmählich breitet sich der Klang von den tiefsten Tiefen in die Höhe aus – aus dem Dunkel wird Licht. In Ihrem Buch Erste Erde. Epos beschreiben Sie, dass die verschiedenen Phasen des sogenannten Urknalls unter anderem mit Klängen einhergingen, «etwa 50 Oktaven unter dem tiefsten Ton des Klaviers». Deckt sich also Wagners Fantasie vom Uranfang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vom Beginn des Universums?

Dazu muss man zunächst wissen: Der Begriff «Urknall» war ursprünglich eine abschätzige Bemerkung eines Gegners dieses Erklärungsmodells. Es gab keinen Knall, es war nichts zu hören, weil es ja keine Luft gab, also kein Medium, in dem sich diese Wellen hätten fortsetzen können. Und Ohren gab es noch viel weniger. Aber es gab eine Schwingungsfrequenz, die, wenn man sie übertragen würde, diese Tiefe gehabt hätte. Die Wissenschaft kann alles zurückrechnen bis zur ersten Mikrosekunde – aber was in der ersten Mikrosekunde passiert ist, das weiss kein Mensch. Insofern ist diese Erklärung über den Ursprung des Universums auch eine Geschichte, ein Mythos. Wir lösen Dinge, um sie zu erklären, ja gern in Geschichten auf, die bekannte Gegensätze präsentieren. In praktisch allen Geschichten geht es darum, dass Gut und Böse miteinander streiten, oder eben hell und dunkel. Egal, womit wir uns beschäftigen, ob mit dem Krieg in der Ukraine oder mit dem Corona-Virus, ohne Narrative können wir die Dinge schlecht denken. Mathematiker sind da eine Ausnahme. Wie die Welt begonnen hat, ist nach wie vor eine Erzählung, die gewisse mythische, vielleicht sogar mystische Dimensionen hat. Aber das gilt nur für die erste Mikrosekunde.

Die Wissenschaft kann also bis heute den Ursprung der Welt nicht erklären?

Nach der ersten Mikrosekunde greifen die Naturgesetze. Mit diesen Gesetzen lässt sich berechnen, wie die Elementarteilchen, die Atome, die Schwerkraft und die Sterne entstehen. Aber wie die Naturgesetze entstanden, weiss niemand.

Dass die Welt tatsächlich aus dem Nichts entstanden ist, scheint kaum vorstellbar, weil wir uns das Nichts nicht vorstellen können…

Aus physikalischer Dimension ist das Nichts sehr lebendig – als ein Potential, das mit der Planckschen Konstante zu tun hat.

Bleibt die Frage: Was war vor dem Ursprung der Welt?

Die beste Antwort, die ich darauf je erhalten habe, war ein Bild, das mich seitdem zur Ruhe stellt: Die Frage danach, was vor dem Urknall war, ähnelt der Frage: Was ist südlicher als der Südpol? Wenn ich den Globus anschaue, den ich hier in meinem Arbeitszimmer neben mir stehen habe, und diese Kurve sehe – da zeigt sich: Da ist einfach nichts. Aber das sind Probleme, die damit zu tun haben, dass wir gewohnt sind, in Räumen, also in drei Dimensionen zu denken, und dass uns selbst das Denken in vier Dimensionen schwerfällt, obwohl uns das ja dauernd belastet, denn die Zeit ist ein ebenso unerbittlicher wie offensichtlicher Feind des Lebens. Wozu gibt’s sonst Feuchtigkeitscremes? Insofern sind wir nicht einmal in der Lage, das, was uns bestimmt, zu integrieren und in vier Dimensionen zu denken. Da gehen uns, wie ich sagen würde, einfach die Narrative aus. Das erzählbar zu machen, die richtigen Bilder dafür zu finden, ist eine poetische Arbeit, die weitgehend noch getan werden muss.

Richard Wagner leistet in seinem Ring des Nibelungen dazu einen Beitrag, etwa mit seinem Bild von der Weltesche, dem Ur-Baum, einer Metapher für die unberührte Natur. Von dieser Weltesche, so erfahren wir in der Götterdämmerung, hat sich Wotan einen Ast für seinen Speer abgeschnitten, in den er der «Verträge Runen», also die Gesetze der Zivilisation, geschnitzt hat.

Ja, aber auch andere alte Mythen sind da natürlich toll. Mythen, die von Göttern erzählen, die die Welt erschaffen, oder die Schöpfungsgeschichte bei Hesiod, die von einer Welt erzählt, die aus einem tiefen, dunklen, feuchten Abgrund kommt.

Schon wieder die Dunkelheit. In Ihrem Buch berichten Sie von einem Schöpfungsmythos der Maori, in dem zuerst das Dunkel ist und daraus das Licht entsteht, ganz ähnlich der biblischen Genesis. Gibt es also in den uns bekannten Schöpfungsmythen Vorstellungen, die sich ähneln oder verallgemeinern lassen?

Schöpfungsmythen gibt es wie Sand am Meer, weil sich diese Mythen immer von anderen Dingen ableiten. Meistens ist da eine Leitmetapher, die benutzt wird, um zu erklären, wie Erde und Himmel, Götter und Menschen entstanden sind. Das hängt immer vom jeweiligen Umfeld ab. Im Pazifik zum Beispiel stellen sich die Menschen vor, dass die Welt aus einem Vogelei entstand. Woher der Vogel kam, ist dabei unklar; das ist so ähnlich wie die Frage: Was war vor dem Urknall? Es wird beschrieben, dass es in dem Ei dunkel war, dass dort drin ein kleiner Fötus sitzt und so weiter. Das war den Menschen vertraut. Woanders erzählt der Schöpfungsmythos von einer Pflanze, bei der die Menschen durch einen Halm schlüpfen wie die Erbsen aus einer Schote. Es ist immer ein Extrapolieren der Umwelt, in der man aufwächst.

Welche Schöpfungsmythen kennen Sie noch?

Die Buschleute müssen in der Savanne überleben, ihr Umfeld sind Tiere, die sie jagen, Wurzeln, die sie ausgraben – viel mehr ist da nicht. Sich in dieser Umgebung zu überlegen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? bezieht sich auf die Umwelt. Entsprechend stellen sich die Menschen in der Savanne die Evolution so vor, dass sie einmal Tiere waren und diese Tiere irgendwann statt Hufen Hände bekamen und daraus der Mensch entstand. Für die Entstehung der Sonne gibt es eine besonders schöne Geschichte: Es gab einmal ein Wesen, das hatte Feuer unter den Achseln, und immer, wenn es die Arme hob, kam dieses Feuer heraus. Dieses Wesen hatte es gut, denn am Anfang der Welt war alles dunkel. Leider war das Wesen unfreundlich, misanthropisch, egoistisch und gab nichts von seinem Feuer und seiner Wärme ab. Ein paar Kinder haben gewartet, bis das Wesen geschlafen hat und es dann an den Händen und Füssen genommen und in den Himmel geworfen. Seitdem hatten es alle hell und warm. Die Vorstellung dahinter ist, dass Achselhaare aussehen wie Sonnenstrahlen. Solche Erklärungsversuche beweisen die gleiche kreative Intelligenz wie die heutige Wissenschaft. Je nachdem, welche Dinge für mich eine Bedeutung haben, erkläre ich mir die Welt so oder anders.

Also könnte man sagen, dass die verschiedenen Schöpfungsmythen über die Entstehung der Welt vor allem etwas aussagen über die Menschen und die Kultur, aus der sie kommen?

Man sollte jedenfalls nicht versucht sein zu glauben, dass ein Mythos irgendwas von der Wissenschaft vorwegnimmt. Wenn es Parallelen gibt zwischen dem Schöpfungsmythos der Maori, der auf dem Gegensatz von Hell und Dunkel gründet, und dem biblischen Schöpfungsmythos mit dem Satz «Es werde Licht», dann verrät das eher etwas darüber, dass es einen ähnlich sozialisierten Fundus von gedanklichen Mustern gibt. Der Schöpfungsmythos der Maori ist deshalb besonders interessant, weil es der letzte Mythos ist, der 1850 noch entstanden ist, und zwar als Gegenkonzeption zur Bibel, die die englischen Missionare mitbrachten und die ja mit der Genesis eine ganz gute Geschichte enthält. Das Gedankengut der Maori ist zudem beeinflusst aus dem indischen Raum, und die Entstehung der Götter aus dem Nichts findet man dort vorgebildet.

Götter aus dem Nichts? Sind diese dann ähnlich allwissende Weltschöpfer wie der christliche Gott?

In den frühen Schöpfungsmythen taucht nichts auf, was einem Gott entsprechen würde. Weder bei den Eskimos noch bei den Buschleuten, den Maya oder Inka gibt es einen allmächtigen Gott, der über allem steht. Man stellt sich eher Kulturheroen vor, die die Welt gestalten, Demiurgen also, Architekten der Welt. In den frühen Schöpfungsmythen sind es Superheroes mit übernatürlichen Kräften, die Himmel, Erde, Sonne und Mond bauen. Wie in amerikanischen Filmen streiten sie untereinander, sind hinterfotzig, abgedreht, problembelastet; das einzige, was sie vom Sterben abhält, ist, dass sie in den Himmel ziehen und seither von dort auf die Welt herabschauen. Die Religion, wie wir sie kennen, ist ja eine Entwicklung der Sesshaftigkeit und nicht älter als zehntausend Jahre. Nichts an alten Höhlenmalereien oder Mythen weist darauf hin, dass es vorher schon so etwas gegeben hätte wie eine Götterverehrung. Klar, man versuchte, sich gewisse Mächte mit Opfern günstig zu stimmen. Aber das, was wir heute unter Gott verstehen – also ein Allah oder ein Herrgott –, darüber hätte man damals gelacht.

Schöpfungsmythen sind also immer auch der Versuch, zu verstehen…

Solche Erklärungsmuster sind ganz wesentlich, weil sie Identität stiften. Eins der Erfolgsgeheimnisse des Homo Sapiens war, dass er Erklärungsmuster hatte dafür, was der Himmel ist, wie der Tod entstand, was nach dem Tod passiert, wo man herkommt, wie die Welt funktioniert. Das war bei der Entstehung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert nicht anders. Für das Nachdenken darüber, was – zum Beispiel – das Deutsche ausmacht und wie es zu einer grösseren Organisation kommen kann, ist das Mythische ähnlich wichtig wie die Sprache, die Schulbildung oder das Militär, damit man sagen kann: Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit.

Wenn man von Schöpfungsmythen als Erklärungsmustern spricht, dann fragt man sich ja vielleicht nicht nur, wie die Welt entstanden ist, sondern auch, wie sie möglicherweise einmal enden wird; auch Richard Wagners Welterfindung geht in der Götterdämmerung, dem letzten Teil seiner Ring-Tetralogie, unter. Inwiefern ist den Mythen vom Anfang auch ein Ende eingeschrieben?

Das ist eher die Ausnahme, und ich empfinde es auch fast als Perversion. Das Ende vorwegzunehmen, zeigt eine apokalyptische Geisteshaltung. Ein wichtiges Element in manchen Mythen, besonders bei den Griechen, ist allerdings die Vorstellung, dass am Anfang alles besser war. Am Anfang herrschten paradiesische Zustände, so ist es ja auch in der Bibel. Die griechische und die jüdischchristliche Kultur waren sehr eng miteinander verwandt. Eschatologie, also die Lehre von den Letzten Dingen, spielte darin eine wichtige Rolle. Man hat eigentlich immer auf den Weltuntergang gewartet. Auch die jüdischen Propheten haben immer wieder die Weltzerstörung in den Vordergrund gerückt. Und wenn man sich einmal darauf versteift, überall Weltuntergänge zu sehen, dann bleibt man darin gefangen. Aber das scheint mir, wie gesagt, eine semitischgriechische Spezialität zu sein. Mir ist jedenfalls kein anderes Beispiel dafür bekannt.

Auch im Rheingold war am Anfang alles besser: Wagners Musikdrama beginnt mit einem paradiesischen Zustand, der gleich zu Beginn zerstört wird. In der Tiefe des Rheins spielen drei Rheintöchter unschuldig mit einem Goldklumpen, und es könnte immer so weitergehen, wenn nicht Alberich das Gold stehlen und daraus den Ring schmieden würde. Auch Göttervater Wotan zerstört einen paradiesischen Zustand, indem er die Weltesche beschädigt. Beide Erzählungen nehmen im Grunde das Ende, den Weltuntergang, vorweg.

Das erinnert im Kontext der Zeit, in der Wagners Ring komponiert wurde, zunächst natürlich vor allem an Karl Marx – das Kapital und die Ausbeutung und der Wucher sind schuld am Unglück der Menschen. Interessant ist, dass man die Vorstellung einer Erbsünde nur in der christlichjüdischen Kultur findet. Die biblische Geschichte von der Sintflut ist eine Kopie der mesopotamischen Sintflut-Geschichte. Im Original schicken die Götter den Menschen die Sintflut, weil die Menschen in den Städten so laut miteinander kopulieren, dass die Götter sich gestört fühlen. Die Schreiber des Alten Testaments machen daraus eine Sünde, die im Original nirgends vorkommt. Woher dieses plötzliche Sündenbewusstsein kommt, würde mich selbst sehr interessieren; ich weiss darauf keine Antwort. Vermutlich ging es um die Frage nach der Kollektivschuld: Was haben wir als Volk verbrochen, dass die Babylonier uns verschleppen und gefangen nehmen? Im weltweiten kulturgeschichtlichen Vergleich sind diese Motive jedenfalls eigenartig. Dieses Opferbewusstsein, dieses Schuldbewusstsein, das mag uns normal erscheinen, ist es aber keineswegs.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 92, April 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.