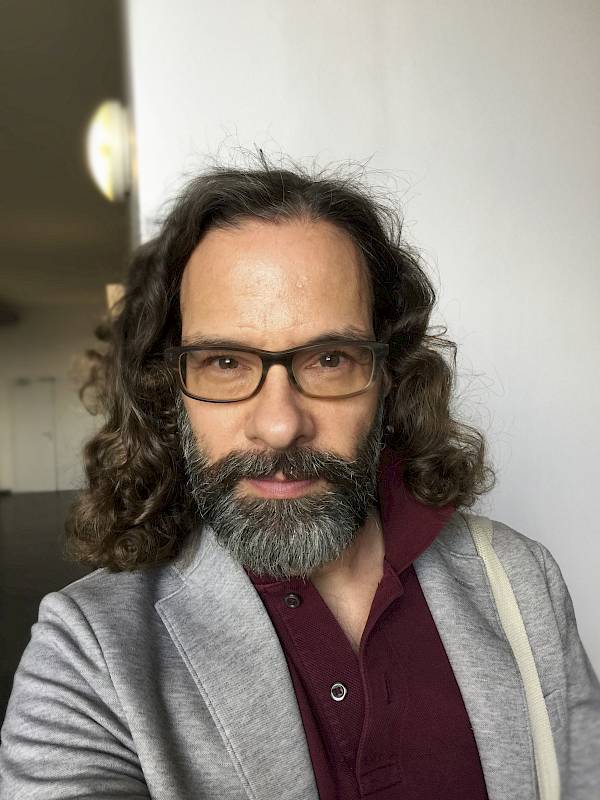

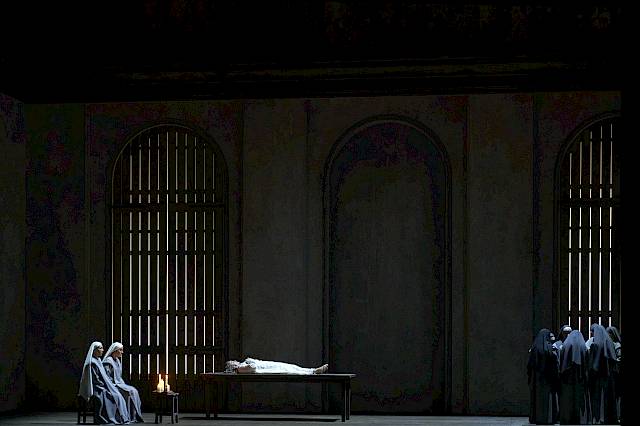

Die Oper «Dialogues des Carmélites» von Francis Poulenc die am 13. Februar Premiere hat, spielt in einem Kloster. Wir haben eine Gemeinschaft der Karmeliterinnen im Greyerzerland besucht, um zu erfahren, wie Nonnen leben. Ein Gespräch mit der Priorin Schwester Anne-Elisabeth über Berufung, Alltag und Prüfungen der Karmeliterinnen von Le Pâquier.

Sie sind die Priorin des Klosters. In der Oper Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc müsste ich jetzt «hochehrwürdige Mutter» zu Ihnen sagen. Wie spreche ich Sie richtig an?

Ich bin Schwester Anne-Elisabeth. Bei uns gibt es keine Titel, denn das gehört nicht zu unserer Spiritualität. Die Zeiten, als man noch «Mère» sagte, sind vorbei. Wir sind Schwestern, eine einzige Familie. Unsere Ordensgründerin, Teresa von Avila, wollte kleine Gemeinschaften von 13 Schwestern, damit noch der Geist einer Familie spürbar ist. Später hat sie diese Gemeinschaften dann aus praktischen Gründen auf 20 bis 21 Schwestern erhöht.

Also herrschen bei Ihnen grundsätzlich flache Hierarchien?

Als Priorin trage ich natürlich die Hauptverantwortung, denn immer wieder müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Aber wir sind sehr demokratisch organisiert. Wenn es zum Beispiel um die Renovation im Kloster geht, wie unlängst beim Einbau der Heizung in unserem Gästehaus, dann diskutieren wir die einzelnen Punkte gemeinsam. Eine Priorin allein hat nicht alle Gaben und Fähigkeiten. Jede Schwester bringt sich mit ihren eigenen Stärken ein. Schwestern, die grosse Erfahrungen haben oder junge mit neuen Ideen – das alles fliesst in unsere Entscheidungsfindung mit ein. Auf diese Art wird jede einzelne Schwester respektiert und in ihrem Wesen wahrgenommen.

Dann sind Sie, modern gesprochen, die Managerin des Klosters.

Das könnte man so sagen.

Anne-Elisabeth ist vermutlich nicht Ihr ziviler Name. Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen?

Elisabeth ist mein Taufname. Im Kloster gab es aber bereits eine Schwester Elisabeth, daher nenne ich mich Anne-Elisabeth. Es ist jedoch ein Name, der bereits vorher in mir war. Voilà. Jedes Wort hat eine Bedeutung: Anne zum Beispiel heisst Gnade und Geschenk. Mit ganzem Namen heisse ich Anne-Elisabeth de la Miséricorde. Jede Schwester hat eine solche Bezeichnung. Sie zeigt, was uns wichtig ist und was uns anspricht.

Haben Sie in Ihrem zivilen Leben einen Beruf ausgeübt, bevor Sie ins Kloster eingetreten sind?

Natürlich. Das ist bei uns sehr wichtig. Wir verlangen beim Eintritt ins Kloster eine vollständige Berufsausbildung. Man muss bereits in seinem Beruf gearbeitet und selbständig gelebt haben, denn das zeigt, dass bereits eine Persönlichkeit da ist. Ich selbst habe die kaufmännische Berufsschule gemacht, habe in einer Luzerner Papeterie und später als Hilfskrankenschwester in einem Spital in Vevey gearbeitet. Gleichzeitig spürte ich aber diesen Ruf in mir, Christus nachzufolgen. Als ich jemanden traf, der Beziehungen zum Karmel in Le Pâquier hatte und mich einmal dorthin mitnahm, wusste ich, dass dieser Orden zu mir passte. Ich fühlte mich immer wohl in der Stille, im Alleinsein, im Zwiegespräch mit Gott – im Karmel ist das zentral, besonders das stille Gebet. Doch auch das Gemeinschaftsleben ist hier wichtig. Teresa von Avila, die den Orden im 16. Jahrhundert reformierte und eine sehr praktisch veranlagte Frau war, lag die Balance zwischen dem Leben in Gemeinschaft und dem Leben in Einsamkeit sehr am Herzen.

Ist der Eintritt in ein Kloster anfangs vielleicht auch eine Flucht? Bei der Hauptfigur Blanche in unserer Oper Dialogues des Carmélites ist das zum Beispiel der Fall.

Im Normalfall leben Karmeliterinnen das ganze Leben im gleichen Kloster. Wir haben eine Klausur und sind 24 Stunden im gleichen Haus zusammen. Diese Lebensform funktioniert nicht, wenn jemand anwesend ist, der vor seinen Problemen geflüchtet ist. Das würde man spüren, und es würden Schwierigkeiten entstehen. Ich habe diese Erfahrung ja selbst gemacht, als ich nach meiner Berufsausbildung und vor meinem Eintritt in den Karmel zunächst bei den Dominikanerinnen von Bethanien gelandet war, was aber nicht mein Ort war. Dort bin ich nach drei Jahren ausgetreten. Rückblickend war dieser erste Eintritt eine Flucht vor meiner Familie, in der ich mich unfrei fühlte. Ich habe das jedoch erst viel später verstanden. Eine Blume verwelkt, wenn sie nicht in dem Terrain lebt, die ihrem Grundwesen entspricht. Jede, die nicht diese Berufung in sich hat, empfindet später eine gewisse Traurigkeit, wenn die Lebensform nicht mit ihrem Innersten übereinstimmt. Ein ganzes Leben hier zu verbringen, nur um Zuflucht zu suchen oder vor seinen Problemen zu fliehen, ist unmöglich. Die Probleme würden sofort ans Licht kommen.

Gibt es bei Ihnen deshalb diesen langen Aufnahmeprozess von acht Jahren?

Seit einigen Jahren sind es jetzt sogar mindestens neun Jahre. Vorher gab es nach dem definitiven Engagement viele Austritte, deshalb hat man das verlängert. Heute sind die Gesellschaft und die Familienstrukturen ganz anders, viele kommen aus zersplitterten Familien, alles ist fluider. Es ist eine ganz andere Welt. So eine Aufnahme braucht Zeit, und diese Zeit muss man geben, um sich gegenseitig kennenzulernen, um zu wachsen und diese Berufung zu vertiefen, denn alle Dimensionen unseres Wesens sind betroffen und zur Einheit berufen.

Haben Sie es schon oft erlebt, dass jemand an diesem Prozess gescheitert ist?

Selbstverständlich. Eben wenn wir merken: Es ist eine Flucht. Oder jemand ist zu alt und kann sich nicht mehr integrieren. Mit 40, 50 Jahren hat man schon einiges erlebt, hat vielleicht seine Macken. Nicht, dass man genauso wie die Gemeinschaft werden müsste – aber ein solcher Weg kann in diesem Alter doch sehr schwierig werden.

Gibt es denn Nachwuchs?

Momentan haben wir eine Frau in Ausbildung, die den weissen Schleier trägt. Im vergangenen Dezember wurde sie Novizin. Weitere drei werden die Probezeit absolvieren. Das Interesse ist da, aber was daraus wird, wissen wir natürlich noch nicht.

Hatten Sie bei Ihrem Eintritt in den Karmel das Gefühl, die Welt hinter sich zu lassen oder vielmehr in sie hineinzutreten?

Ich wusste einfach, dass ich hier eintreten musste. Diesem starken Ruf musste ich gehorchen, ohne richtig sagen zu können, warum. Heute ist mir klar: Ich möchte für die Gemeinschaft da sein, mich mit meiner Persönlichkeit einbringen und für die Menschheit beten. Zurückgelassen habe ich nichts. In meinem vorherigen Leben habe ich diese Fülle nicht gefunden.

Haben Sie schon von Poulencs Oper gehört?

Ich wusste davon, hatte sie mir aber noch nie angehört. Als Ihre Anfrage kam, habe ich mich dann selbstverständlich darüber informiert, mir Auszüge der Musik angehört und einzelne Produktionen auf YouTube angeschaut.

Die 16 Karmeliterinnen von Compiègne, die während dem Französischen Terrorregime 1794 für ihren Glauben in den Tod gingen, wurden 1906 durch den Papst selig gesprochen. Haben sie noch eine Bedeutung für den Karmel?

Uns hier in der Schweiz sagt das eigentlich nichts mehr. Aber es gibt den Karmel in Joncquières. Sie sind die Nachfolgerinnen der Karmelitinnen von Compiègne, die deren Erbe weitertragen. Sie sind ganz davon erfüllt.

Könnten Sie sich vorstellen, für Ihren Glauben zu sterben?

Man kann auf so eine Frage nie antworten, wenn man nicht in dieser Situation ist. Doch grundsätzlich würde ich sagen: Ja. Aber ich hätte sicher Angst. Die Schwestern haben damals ja auch unterschiedlich reagiert. Früher gab es die gewaltsame und aktive Verfolgung der Christen, heute verschwindet der Glaube mehr und mehr. Es kann natürlich sein, dass dieses Desinteresse plötzlich wieder in Gewalt umschlägt und eine ganze Gemeinschaft trifft. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, für meinen Glauben zu sterben. Unser Leben für den Glauben, für Jesus Christus hinzugeben, das leben wir ja schon heute täglich. Alles, was wir machen, ist für ihn: «Pour toi, par amour». Auch wenn wir unsere Gelübde leben – den Gehorsam beispielsweise, was nicht immer so einfach ist –, sind diese Gelübde auch ein Weg, aus Liebe das eigene Leben hinzugeben. Das ist nicht für uns selbst, sondern für die Menschheit. Wir beten für andere.

Das zentrale Thema der Oper von Poulenc ist die Angst. Ist Angst ein Thema für den Karmel? Das Überwinden von Angst? Kann Religion eine Strategie gegen Angst sein?

Angst ist durchaus ein Thema für uns. Ganz konkret haben wir das vor zwei Jahren erlebt, als wir alle in der ersten Welle von Corona erkrankt waren. Das war ganz am Anfang, als man noch nicht viel über die Krankheit wusste, auch nicht, wie man sich schützt, und es noch keine Impfung gab. Zwei Schwestern und ich mussten ins Krankenhaus. Einige unter uns haben Todeserfahrungen gemacht. Mich als Verantwortliche hat es zusätzlich belastet, zu wissen, dass es den anderen nicht gut geht und ich nichts machen kann. Man will niemanden verlieren. Damals habe ich sehr viel Angst erlebt, und zwar in so einer konzentrierten und gewaltsamen Art, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Ich habe die Erfahrung des Schreiens gemacht. Ich wollte noch nicht sterben, denn ich war noch nicht bereit dazu, sondern habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich hatte sehr viele schreckliche Bilder in mir. Aber die Hilfe kam mir in der Gestalt des heiligen Joseph, den ich sehr gerne habe. Er fragte mich: Was willst du? Ich sagte zu ihm: «Beschütze meine Schwestern, …und auch mich». Zum Glück ist wirklich niemand gestorben. Ich hatte danach fast 15 Monate lang Long Covid, heute bin ich geheilt. Aber es war hart. Die Erfahrung der Angst war extrem. Auch die Erfahrung, wie man wirklich reagiert, wenn man dem Tode so nah ist, und nicht nur schön darüber redet. Die andere Schwester, die ebenfalls schwer erkrankt war, hat das hingegen ganz anders erlebt und hat sogar eine positive Erfahrung gemacht. Ich weiss nicht, warum ich das negativ empfunden habe. Ich hatte deswegen fast Schuldgefühle. Heute sehe ich das anders und kann nachempfinden, dass so viele Menschen Todesängste haben. Unsere Gemeinschaft hält sehr stark zusammen, und durch die Schwäche ist das noch stärker geworden. Wir haben damals auch sehr viel Wohlwollen und Hilfe von anderen erfahren. Das war beeindruckend.

Sie sprechen die Aussenwelt an. Sie scheinen ein erstaunlich offenes Verhältnis zur ausserklösterlichen Welt zu haben. Sie haben eine Homepage, sind auf Facebook vertreten und haben ein Gästehaus, in welchem ich ganz unkompliziert übernachten konnte.

Wenn jemand nicht bekannt ist, existiert er nicht. Das gilt auch für das Kloster. Wir hatten hier immer Priorinnen, die sehr offen und aufmerksam gegenüber der Welt waren. Als Anfragen von aussen kamen, ob man auch bei uns übernachten könnte, haben wir sofort überlegt, was wir machen können. Wir haben uns dann für dieses Gästehaus entschieden und es wurde so gebaut, dass der Geist des Karmel auch dort gelebt werden kann, ohne dass wir zu sehr darin integriert wären. In der benediktinischen Tradition ist so etwas sehr wichtig, da gibt es auch gemeinsame Mittagessen für die Gäste. Aber das ist eine immense Arbeit, die wir nicht leisten können. Ein alter Pater sagte zu uns einmal: Alles, was gegessen wird, muss gekauft werden. Da unsere Schwestern Feinschmeckerinnen sind, haben wir uns dann gefragt, warum wir nicht Guetzli backen sollen. 2008 ist unsere Guetzli-Bäckerei entstanden. Wir haben klein angefangen, in unserer Küche. Jetzt haben wir eine Guetzli-Bäckerei nach neuesten hygienischen Standards. Wir haben unsere Guetzli am Anfang bei einer grossen Lebensmittel-Ausstellung in Bulle verkauft. Das war revolutionär: Der Karmel, der in Klausur sein müsste, geht in die Welt! Aber wir mussten uns bekannt machen. Wir leben nicht nur von Brot und Wasser und Liebe, und niemand bezahlt uns. Dann brauchte es eine Internetseite für unseren Verkauf, und so kam eines zum anderen. Es ist wichtig, ein offenes Fenster für die Welt zu haben, denn wir sind kein Museum und wollen auch keines sein.

In Dialogues des Carmélites wird aufgrund einer Notsituation viel diskutiert. Doch eigentlich ist im Karmel das Schweigen oberstes Gebot, auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass Sie die Auseinandersetzung, die Diskussion und den lebendigen Austausch untereinander genauso fördern. Was hat es mit dem klösterlichen Schweigegebot auf sich?

Für uns alle ist das Schweigen die Möglichkeit, bei Gott zu bleiben und mit ihm in Kontakt zu treten. Teresa von Avila hat die Erfahrung gemacht, dass Gott in einem drin lebt. Das ist wie eine Liebesbeziehung: Jemand ist da. Wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richten möchte, kann das nur in der Stille geschehen. Wäre ich ständig mit der äusseren Welt beschäftigt, mit meinen Schwestern, kann ich nicht mehr bei mir und nicht bei ihm sein. Schweigen ist der Raum, der es ermöglicht, dass man miteinander verbunden ist, und das Gebet ist der Ausdruck davon. In der Welt gibt es so viel Leid – «le monde est en feu» sagte Teresa von Avila, das gilt noch immer. Im eigenen Schweigen höre ich diese Resonanz und bete dafür. Im Lärm kann das alles nicht passieren.

Stimmt es, dass Sie eine kleine Einsiedelei im Kloster haben?

Ja, das ist ganz wichtig im Karmel. Jede Schwester kann sich während des Jahres in der Einsiedelei im Dachstock des Hauses für zwei Wochen in die Stille zurückziehen, auch, um geistig wieder aufzutanken, denn das Gemeinschaftsleben und die Arbeit fordern doch sehr. In unserem Garten haben wir auch kleine Einsiedeleien, Rückzugsorte für tagsüber.

Hat Sie die Einsamkeit auch schon zur Verzweiflung gebracht?

Wir bleiben Menschen, und da kann uns alles passieren. Auch wir erleben, dass die Stille schwer werden kann: Entweder aufgrund unserer eigenen aktuellen psychischen Verfassung, oder wir tragen irgendetwas in der Welt mit. Wir glauben, dass Christus für uns den Kreuzweg aus Liebe gegangen ist, um uns zu erlösen. Wir sind da, um diesen gleichen Weg zu gehen, in welcher Form auch immer.

Ich habe einmal gelesen, dass die Karmeliterinnen ihre Hände nie zeigen.

Ich zeige meine Hände häufig. Sie sind ja dafür da, um etwas zu tun. Nur im Gebet, da bleiben die Hände oft unter dem Skapulier. Der Körper hilft mit, um zu sich selbst zu kommen.

Mittwochs ist bei Ihnen «Wüstentag für die Gemeinschaft». Was bedeutet das?

Durch die Guetzli-Bäckerei sind wir jetzt viel mehr zusammen, als eigentlich in einem Karmel vorgesehen ist. Früher hat jede für sich in ihrer Zelle gearbeitet, hat genäht, gestickt oder Fahnen hergestellt. Aber das ist nicht mehr zeitgemäss. In unserer Bäckerei arbeiten sechs bis acht Schwestern zusammen, je nachdem, wie schnell es mit dem Teig gehen muss. Das kann auch sehr ermüdend sein, auch wenn wir im Schweigen sind. Um das auszugleichen, haben wir am Mittwoch diesen Wüstentag. Die Gemeinschaft ist dann in zwei Gruppen aufgeteilt: Die eine ist völlig frei in ihrem Tun, hat mehr Zeit zum Gebet, Studium oder geistiger Lesung, die andere macht die wesentlichen Arbeiten wie Pforte, Küche und so weiter.

Kommt es manchmal zu Konflikten?

Dass es Spannungen gibt, ist klar, denn jede Schwester hat ihr eigenes Temperament. Es gibt Schwestern, die wie ein Feuer sind und ein Feuer bleiben. Das darf durchaus seinen Platz haben. Doch wir müssen uns weiterentwickeln. Wir arbeiten daher bereits seit 20 Jahren eng mit einer Psychologin zusammen. Hier geht es darum, wie wir am besten miteinander kommunizieren, wie man sich richtig ausspricht und wie Konflikte vermieden werden können. Letztendlich geht es um gegenseitigen Respekt.

Welche Bedeutung hat die Musik, der Gesang in Ihrem Kloster?

Musik ist für uns etwas sehr Wichtiges, und gerade das Singen ist gut für den Zusammenhalt. Wir singen täglich das Chorgebet, die Psalmen, die Laudes, das Mittagsgebet, die Vesper und die Office des Lectures. Auch hier arbeiten wir mit einer Frau, die uns in Gesang unterrichtet.

Eine letzte Frage: Könnten Sie sich vorstellen, die Oper von Poulenc in Zürich anzuschauen?

Lust hätte ich schon, das ist klar. Aber die Frage ist: Ist das wichtig für uns? Wir müssten das diskutieren. Nach draussen gehen wir grundsätzlich nur für Arztbesuche, für Kommissionen oder um uns zu bewegen, denn man muss ja auch auf seinen Körper achtgeben – diesen Ausgleich braucht es. Wenn der Opernbesuch eine Art Fortbildung wäre, wer weiss...

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Schwester Anne-Elisabeth ist die Priorin des Klosters in Le Pâquier im Greyerzerland.

Die Geschichte des Karmeliterordens geht bis ins 12. Jahrhundert zurück, als sich Einsiedler am Fusse des Karmel in Palästina niederliessen und sich einem streng eremitischen Leben hingaben. Um 1240 zogen sie wegen der Gefahr durch die Sarazenen nach Europa. Im 16. Jahrhundert reformierte Teresa von Avila den Orden und gründete zahlreiche neue Klöster. Die Karmeliterinnen in Le Pâquier stehen in ihrer Nachfolge.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.