Ein guter Schauspieler ist auf der Bühne ein ganz anderer als der, den man ungeschminkt trifft. Keine neue Erkenntnis, aber manchmal doch frappant, besonders, wenn auch noch die Stimme eine andere wird. Ist dieser Herodes wirklich der Mann, mit dem ich am Tag zuvor auf der Terrasse plauderte?

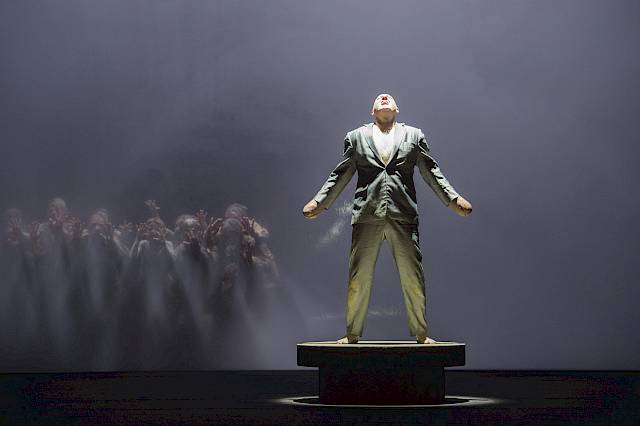

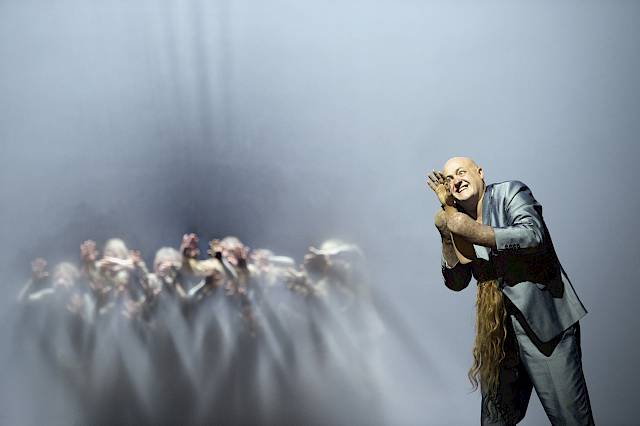

Dieser getriebene Anzugträger mit glattem dunklem Haar, dieser ölige, ängstliche, lüsterne und machtbewusste Politiker, der kaum noch weiss, wo ihm der Kopf steht, da er den Kopf eines anderen rollen lassen muss? Der mit so biegsamer wie konturscharfer Tenorstimme, in der seine Kraft bebt und seine Verzweiflung flattert, diese Enthauptung zu umgehen versucht?

Ein guter Schauspieler ist auf der Bühne ein ganz anderer als der, den man ungeschminkt trifft. Keine neue Erkenntnis, aber manchmal doch frappant, besonders, wenn auch noch die Stimme eine andere wird. Ist dieser Herodes wirklich der Mann, mit dem ich am Tag zuvor auf der Terrasse plauderte? Dieser getriebene Anzugträger mit glattem dunklem Haar, dieser ölige, ängstliche, lüsterne und machtbewusste Politiker, der kaum noch weiss, wo ihm der Kopf steht, da er den Kopf eines anderen rollen lassen muss? Der mit so biegsamer wie konturscharfer Tenorstimme, in der seine Kraft bebt und seine Verzweiflung flattert, diese Enthauptung zu umgehen versucht?

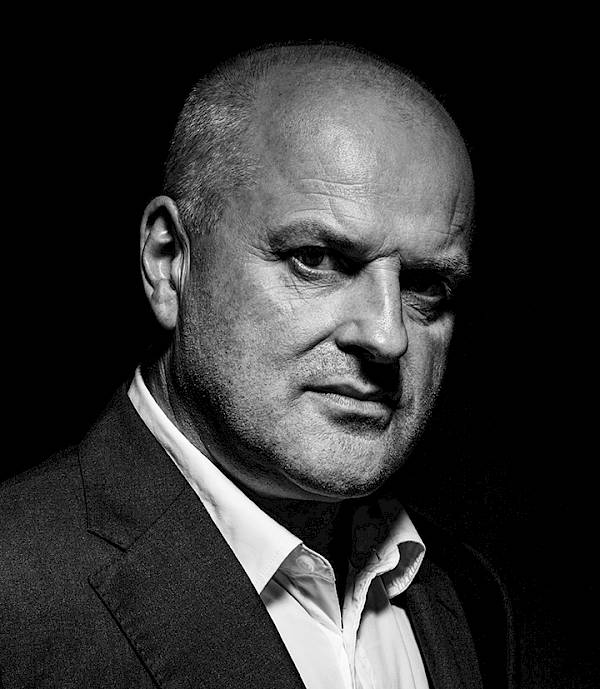

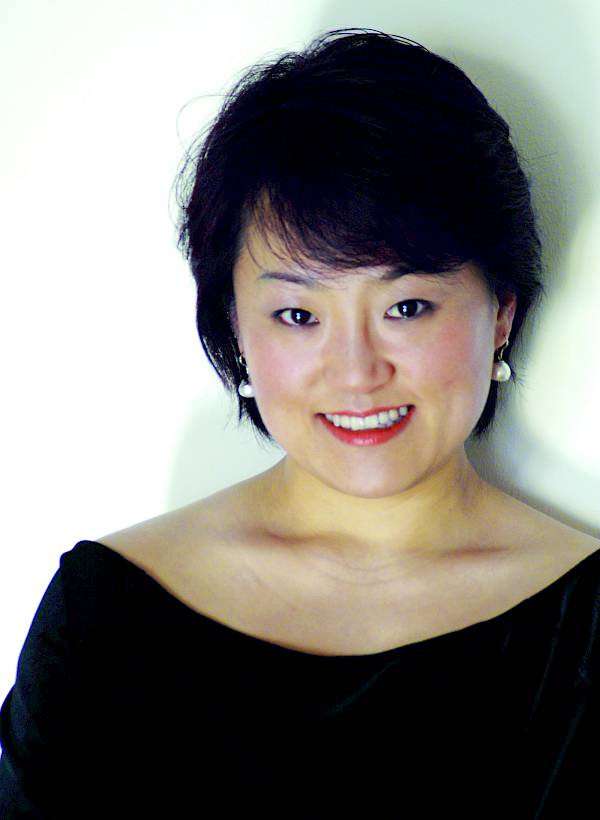

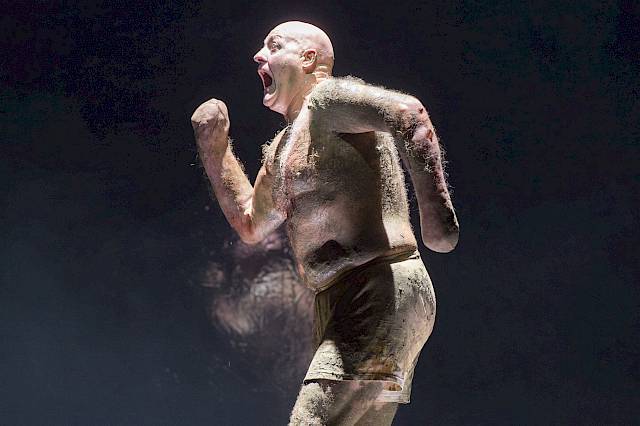

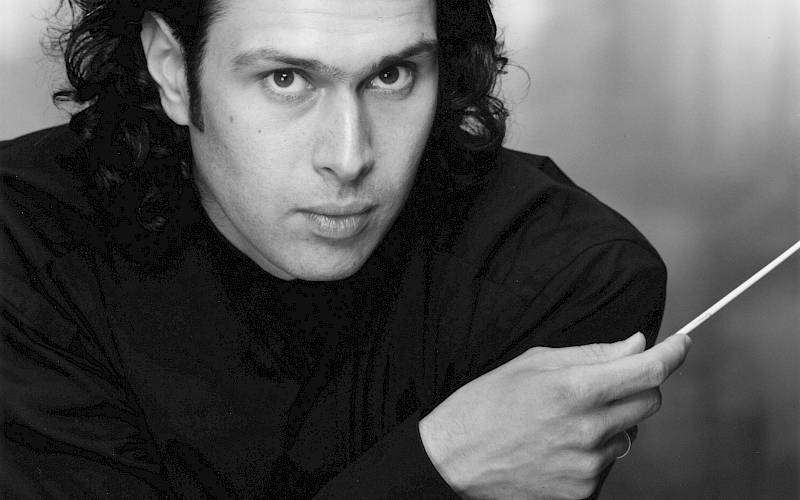

John Daszak wirkt ohne Kostüm zehn Zentimeter grösser als der Herodes, als der er in Salzburg auf der riesigen Bühne der Felsenreitschule agiert, und sehr offen. Er hat ein mächtiges kahles Haupt, ein starkes Kinn und ein sonniges Wesen, und da er sommerliche Dreiviertelhosen und grobe Schuhe trägt, könnte er auch einen Campingplatz leiten, wäre nicht seine Stirn philosophisch hoch und sein baritonales Sprechen viel zu entspannt für einen, der etwas leitet, ob es nun ein Campingplatz ist oder ein Krisengebiet im Nahen Osten zur Zeit des Jesus von Nazareth. «Herodes», sagt er, «war in den letzten Jahren die erste neue Rolle, bei der ich dachte, den kannst du wirklich erforschen, jahrelang».

Natürlich kann er entspannt sein. Die Premiere der neuen Salzburger Salome liegt gerade hinter ihm, und nicht nur die sensationelle junge Asmik Grigorian in der Titelrolle ist bejubelt worden. Als ich John auf englisch vorlese, was der Kritiker Jürgen Kesting über seinen Herodes schreibt – er sei verführerisch und eklig zugleich – , meint er: «Das ist genau, was ich machen wollte. Fantastisch. Ich bin froh, dass er das bemerkt hat.» Früher habe er gedacht, die Rolle sei etwas für einen alten Burschen, einen stimmlich schon begrenzten Charaktertenor. «But he’s a real character», sagt John, «nicht sympathisch, aber toll zu spielen». Er wird oft für so gebrochene Typen besetzt, «ich steige gern in diese Charaktere ein».

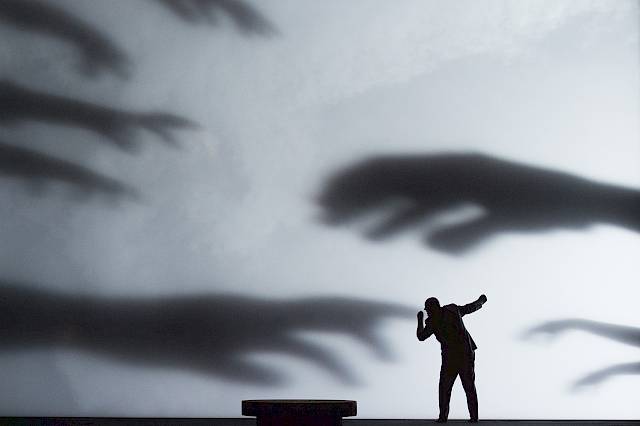

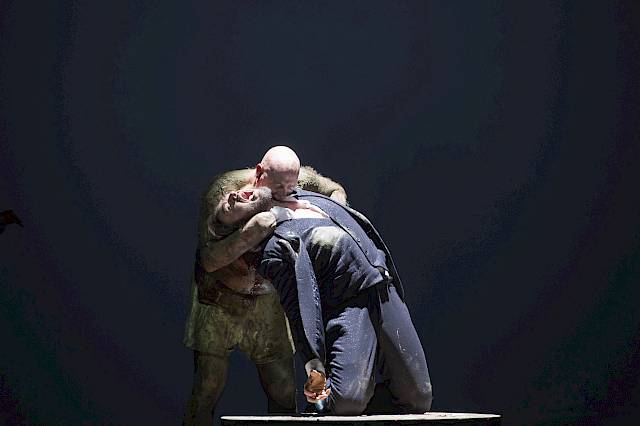

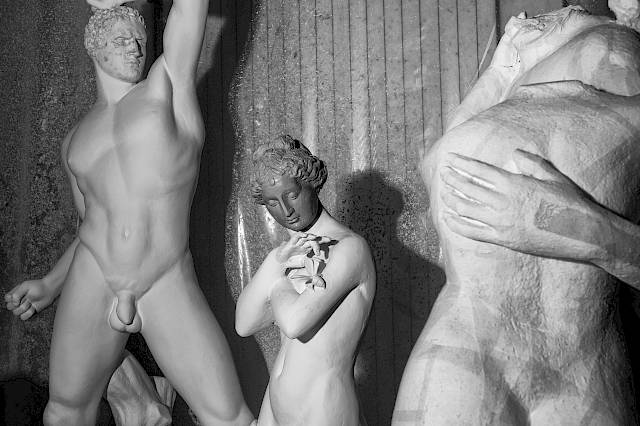

Das tut er ganz. Als sich in Salzburg ein Felsklotz auf die gefesselte Salome herniedersenkt – eine sehr andere Art des SichAuslieferns, als man sie vom Schleiertanz der Prinzessin kennt –, steht der begehrende Stiefvater tonlos am Rand, aber mit so brennender Intensität, als nehme er schon Abschied von ihr. Es ist eher dieses Schauen des Herodes als der Felsklotz selbst, das einen in Spannung hält. Viele psychologische Details haben die Solisten selbst entwickelt. «Romeo Castellucci arbeitet nicht wie ein Opernregisseur», sagt John. «Er kommt vom Visuellen. Er wollte uns zuerst mit neutralen Gesichtern und bestimmten Gesten. In diesen statischen Rahmen haben wir irgendwann unsere eigenen Charakterisierungen reingebracht. Er lehnte das nicht ab.» Zugleich findet er Castelluccis Ästhetik inspirierend: «Kunst bedeutet, die Grenzen zu verschieben. Wenn man sein Publikum nicht dazu bringt, Fragen zu stellen, macht man keine Kunst. Das ist dann kommerzielle Unterhaltung.»

John ist offenherzig, und vielleicht hängt das mit seiner Herkunft zusammen, die man seinem Englisch auch anhört: Manchester. Dort wurde er vor fünfzig Jahren in eine Arbeiterfamilie geboren, in der zwei Welten vereint waren: die des Bogdan Daszak, «Daschak» gesprochen, eines 42jährigen Ukrainers, den es nach dem Zweiten Weltkrieg ins Vereinigte Königreich verschlagen hatte, und seiner walisischenglischen Frau, «nicht sehr gebildet, aber sehr intelligent», die es ernst nahm, als ihr Sohn mit fünf Jahren Geige lernen wollte. Als man ihr erklärte, das sei zu früh, sagte sie: «What about Mozart?» Der Junge bekam Unterricht, mit sieben war er nach Ansicht der Lehrerin reif für eine Karriere.

Mit einem Stipendium kam John an die Chetham’s School of Music, eine Spezial schule für Hochbegabte in Manchester. Als er sie mit achtzehn verliess, war aus dem vielversprechenden Geiger ein ambitionierter Tenor geworden, der auch Klavier und Kontrabass spielte und Musik «wie eine Sprache beherrschte, die man flüssig spricht. Mir war das damals gar nicht klar. Aber ich kann mich wegen dieser Ausbildung mit einer SchönbergPartitur hinsetzen und meine Rolle fast vom Blatt singen, auch ohne absolutes Gehör. Das ist wichtig für das Repertoire, das mich jetzt so sehr interessiert, Deutschland zwischen 1910 und 1940.» Mit achtzehn sah sich John bereit für die grosse Karriere, erzählt er glucksend. Stattdessen landete er in London im Gefängnis. So hat er die altehrwürdige Guildhall School erlebt. «Jeder Auftritt draussen wurde unterbunden, wir sollten hinter geschlossenen Türen das Handwerk lernen. So depressing! Mit meinem Lehrer sang ich nur Phrasen von Liedern.» Genau darum sei er nie richtig zum Liedgesang gekommen, der Opernsängern doch gut tue: «Oper ist nur die Erweiterung des Liedes – es geht um Worte und um Kommunikation.» Letztere entfiel an der Themse auch sozial, weil die Kommilitonen so weit auseinander wohnten. Nach zwei Jahren war er kurz davor, die Sängerträume aufzugeben.

Die Rettung war das Royal Northern College of Music im vertrauten Manchester. Freunde, Auftritte, Platz zum Üben, Kneipen zum Quatschen! Eine Bitternis hielt London aber noch bereit, nämlich das Vorsingen bei Norbert Balatsch, dem Herrn der Chöre von Bayreuth. «Ein kleines Zimmer, ein Lied... sorry, wir haben keine Arbeit für Sie!» Fünfundzwanzig Jahre später wurde er als Loge nach Bayreuth geholt, hat Castorfs Sicht auf den Ring «erheiternd» gefunden und sich ein Haus mit Iain Paterson geteilt, der als Kurwenal debütierte – noch einer aus der «working class», wie John stolz vermerkt.

Aber wie geht es ihm, der knappe Verhältnisse kennt und soziale Ungleichheit, als Solist bei Festspielen, deren Besucher auch mal 600 Euro für ein Ticket hinlegen? «That’s life», sagt er ernst, «alles ist relativ. Meine Eltern arbeiteten sehr hart, aber mein ukrainischer Vater wusste es zu schätzen, dass er Bürger des UK sein durfte und nicht der Sowjetunion. Freiheit kann man nicht kaufen.» Seine Frau, ebenfalls Sängerin, hat zur Hälfte äthiopische Wurzeln, und gemeinsam haben sie vor zwei Jahren ihre Verwandten besucht. «Sie haben einen Stock, ein Tuch, eine Ziege, sie gehen ohne Schuhe wie in biblischen Zeiten», sagt er, «aber sie sind grosszügig, liebevoll, fürsorglich». Er will damit auch sagen, dass Armut nicht überall den Verlust der Würde bedeutet.

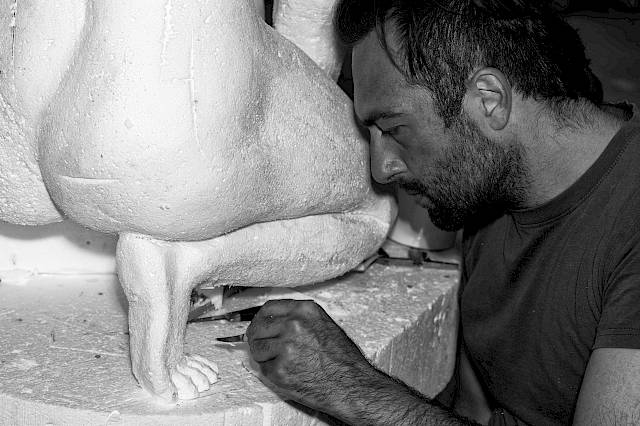

John Daszak erzählt vom Schloss Leopoldskron, offen für Studenten aus aller Welt. «Das hat ein Erzbischof mit dem Geld gebaut, das er machte, indem er 22 000 Protestanten aus Salzburg vertrieb. Jetzt gibt dieser Palast wenigstens etwas zurück an die Allgemeinheit.» «Bad guys können einen guten Geschmack haben», meine ich. «Absolutely!» Das ist ja, unter anderem, auch ein Thema in Schrekers Die Gezeichneten, wo kriminelle Adlige eine künstliche Trauminsel für ihre Exzesse missbrauchen, bis deren Erbauer Alviano die Insel der Stadt Genua schenkt. Diesen Alviano wird in Zürich John Daszak spielen, wieder eine gebrochene Figur, «voller Selbstzweifel, innen schön und aussen hässlich … Aber ich weiss nicht, wie Barrie Kosky das interpretieren wird.» Er kennt und mag den Regisseur, seit er als Aron in Schönbergs Oper einsprang, sechs Tage vor der Premiere, «und ich musste noch Zaubertricks lernen!»

Solche Himmelfahrtskommandos bringen ihn nicht aus der Ruhe. Eher die Weltlage. Kann die Kunst etwas ändern? «Kunst berührt die Leute. Bringen Sie unruhige Kinder in eine Opernprobe, sie werden still und fasziniert sein. Aber Kunst ist immer auch für Propaganda benutzt worden, sie kann zum Schlechten führen. Schon das zeigt ja, dass sie die Kraft zum Verändern hat.» In einem Punkt ist John Daszak dann doch identisch mit seinem Herodes: Der weiss viel mehr, als was in den Noten steht. So resigniert, so traurig, wie er den Befehl zur Enthauptung des Propheten Jochanaan gibt, hat man das noch nie gehört.

John Daszak stammt aus Grossbritannien. Er war unlängst als Herodes in der «Salome» von Richard Strauss bei den Salzburger Festspielen zu erleben. Weitere wichtige Stationen der jüngeren Zeit waren u.a. sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen 2015 als Loge («Das Rheingold») unter Kirill Petrenko sowie Rollendebüts als Captain Vere («Billy Budd») an der New Yorker Met, in der Titelrolle von Zemlinskys «Der Zwerg» an der Bayerischen Staatsoper und als Tambourmajor («Wozzeck») an der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim wie auch in Salzburg unter Vladimir Jurowski. Den Alviano Salvago in Schrekers «Die Gezeichneten» verkörperte er bereits in der vergangenen Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper.

Text von Volker Hagedorn.

Foto von Robert Workman.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 61, September 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.