Nicht sterben zu müssen – ist das wirklich der Traum der Menschen? Die Oper «Die Sache Makropulos» von Leoš Janáček, mit der wir die neue Spielzeit eröffnen, handelt davon. Wir haben mit der Zürcher Medizin-Ethikerin Nikola Biller-Andorno über Jugendwahn, Lebensüberdruss, Anti-Aging-Medizin und transhumane Zukunftsfantasien gesprochen.

Frau Prof. Biller-Andorno, wir wollen mit Ihnen über den Menschheitstraum vom ewigen Leben reden, den die Oper Die Sache Makropulos von Leoš Janáček thematisiert. Warum fällt es den Menschen so schwer, ihre Sterblichkeit zu akzeptieren?

Zum einen ist da schlicht die Angst vor dem Tod, vor dem Unbekannten. Zum anderen nimmt man im Alter die zunehmenden Defizite wahr: Ich bin weniger schnell, aus der evolutionären Perspektive betrachtet also weniger «fit for survival», weil ich nicht mehr so schnell vor dem Verfolger davonrennen kann. Aus biologischer Perspektive ist das ein Reflex: Wir wehren uns dagegen, schwächer zu werden und irgendwann nicht mehr da zu sein. Andererseits ist es ganz einfach Neugier, die diesen Traum vom ewigen Leben befördert: Es charakterisiert uns als Menschen, die immer an den Grenzen rütteln wollen. Ein grosser Teil der Biotechnologie ist getrieben von der Frage, ob wir unsere Grenzen akzeptieren müssen, oder ob ein neuer, geradezu gottähnlicher Mensch denkbar ist. Die sogenannten Transhumanisten sagen: Die menschliche Spezies, wie sie im Augenblick existiert, müssen wir nicht akzeptieren. Lasst uns weiterdenken, was da sonst noch drin liegt.

Der Traum vom ewigen Leben ist das eine, die Sehnsucht nach ewiger Jugend das andere. Die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir bis ins hohe Alter fit sind und mindestens zehn Jahre jünger aussehen, damit wir als erfolgreich gelten. Mit allen Mitteln versuchen wir, das Altern hinauszuschieben.

Die Frage ist ja: Bringt man mir im Alter vielleicht sogar mehr Respekt entgegen, weil ich viel Lebenserfahrung habe und weise geworden bin? In anderen Kulturen ist das der Fall, bei uns ist es eher umgekehrt. Es geht darum, wie gut ich noch mithalten kann, wie mobil ich noch bin, wie schnell ich mich auf neue Kontexte einlassen kann. Je mehr ich zu erkennen gebe, dass ich alt bin, desto weniger wird man mir das alles zutrauen. Also versuche ich, das zu verbergen. Wir haben zwar auch Respekt vor Menschen mit viel Erfahrung, aber der grosse Trend in unserer Gesellschaft ist: Du musst fit sein. Deshalb hat das Anti-Aging auch solche Konjunktur.

An welchen Methoden, das Alter hinauszuschieben, wird momentan geforscht?

Das ist ein extrem unübersichtlicher Markt, von seiner Wirtschaftskraft her übrigens nicht zu unterschätzen. Vieles verkauft sich auch ohne die eigentlich nötige Evidenzgrundlage ganz prima. Vom Vitamin bis zum Hormon ist da vieles dabei, dessen Wirksamkeit gar nicht erwiesen ist. Die Idee, ich könnte mit Cremes Falten verschwinden lassen oder mit Pillen mein Gedächtnis verbessern, ist ungeheuer attraktiv. Das Spektrum der Möglichkeiten zwischen «Ein-paar-Vitamineschlucken» und «Sich-einfrieren-lassen» ist riesig und reicht bis hin zu der Idee, sich klonen zu lassen oder wenigstens durch das Schaffen eines Avatars die virtuelle Fortexistenz zu sichern. Man merkt schon: Das ist ein sehr selbstbezogenes Projekt ...

... und es stellt sich die Frage: Gibt es eine vom Körper unabhängige Seele, etwas, das über die biologische Existenz hinausweist?

Genau, da geht es ins Metaphysische, und dazu gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Man kann sich das mit dem Klonen wie einen zeitverzögerten Zwilling vorstellen: Ein eineiiger Zwilling, der später geboren wird, also nicht unbedingt eine Fortsetzung des eigenen Ichs ist.

Was macht denn mein Ich aus?

Wohl nicht nur meine Biologie und meine Gene, sondern auch meine Erfahrungen, meine Gedankenwelt.

Wie erfolgversprechend sind all die medizinischen Versuche, das Leben zu verlängern? Besteht die Hoffnung, dass wir demnächst 300 Jahre alt werden?

Man sagt ja, dass 120 Jahre drin liegen, wenn wir den individuell bestmöglichen Lebensstil wählen. Ich habe bisher noch von keiner Methode gehört, die diese Grenze deutlich erweitern würde.

Wie wünschenswert fänden Sie es denn, ein Elixier für das ewige Leben wie in Die Sache Makropulos zu finden?

Als souveränes Ich fände ich es vielleicht toll, wenn es mich noch länger gäbe, weil ich noch so viele Ideen und Projekte habe. Wäre ich jedoch in einer weniger souveränen Position und eingeschränkt in meiner Lebenssituation, hätte meine Endlichkeit vielleicht sogar etwas Tröstliches, denn sie wäre zugleich auch die Grenze meiner Verfügbarkeit. Bin ich endlich, sind auch Instrumentalisierung, Missbrauch und Ausbeutung meiner Person endlich. Gäbe es ein solches Elixier, wäre eine weitere Frage, wer das ausser mir noch nimmt. Wäre ich der einzige Freak unter lauter Normalsterblichen wie Emilia Marty? Würde ich mich dann einsam fühlen und unverstanden? Würde ich mich irgendwann langweilen, wenn das meiste doch nur noch mehr vom Gleichen ist? Wäre ich gerade noch so am Leben, mit vielen Gebrechen und Beschwerden? In der Debatte um den assistierten Suizid gibt es auch Leute, die sagen: Mir reicht es. Es geht mir zwar nicht wirklich schlecht, aber ich bin lebenssatt, habe gesehen, was ich sehen wollte. Und ich weiss, was noch kommt, wird für mich nicht angenehmer sein. Diese Leute wünschen sich das gegenteilige Elixier, nämlich eines, das ihre Existenz schnell und schmerzlos beendet. Die nächste Frage wäre: Wird man mir den Zaubertrank für das ewige Leben neiden? Können wir uns diesen Trank alle kaufen? Und, noch grundsätzlicher: Wie will man überhaupt jemals zeigen, dass ein Trank unsterblich macht? Rein logisch lässt sich Unsterblichkeit ja gar nicht nachweisen. Wir gehen davon aus, dass unsere Lebenserwartung immer länger wird, weil es das ist, was wir im letzten Jahrhundert erfahren haben; aber gleichzeitig wissen wir genau, wie ungesund unsere Lebensstile sind, und wir sind dabei, unsere Umwelt zügig zu ruinieren. Lächeln wir womöglich in 50 Jahren über die Diskussionen um ein potenzielles Lebensalter von 200 Jahren und wären froh, wenn wir die 80 halten könnten?

Aus einer globalen Perspektive betrachtet, ist es kaum wünschenswert, dass die Menschen immer älter werden. Die Erde leidet ja jetzt schon an Überbevölkerung.

Aus der individuellen Perspektive aber schon. Ausserdem könnte es ja sein, dass die Menschen mit dem Alter auch immer weiser werden, weil sie mehr verstanden haben. Vielleicht könnten wir weitsichtiger agieren, wenn wir mehr Zeit zum Nachdenken haben. Aber das ist natürlich eine offene Frage.

Gehen die Menschen, die an lebensverlängernden Möglichkeiten forschen, verantwortungsvoll mit dieser Forschung um?

Diese Szene ist sehr bunt, und ein Gutteil davon ist nicht mehr als seriöse Forschung zu bezeichnen. Oft stehen eher Geschäftsinteressen im Vordergrund, und ich glaube, dass auf diesem Gebiet sehr viel Fragwürdiges passiert. Wir müssen auch bedenken, auf wessen Kosten die Lebensverlängerung geht. Man untersucht etwa, ob Blut von jungen Menschen den Gesundheitszustand von alten Menschen verbessern kann. Bei Mäusen hat das in gewisser Hinsicht funktioniert. Aber der Ansatz zeigt zugleich, dass Privilegien für einige in der Regel damit einhergehen, dass es anderen schlechter geht.

Kann denn das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit auch positive Auswirkungen auf unser Leben haben?

Man kann sich durchaus die Frage stellen: Könnte ich unendlich lange leben, was wären dann überhaupt meine Ziele? Womit würde ich diesen riesigen Raum, der sich vor mir auftut, füllen wollen? Was hätte ich Grosses vor? Es gibt umgekehrt Experimente von Leuten, die sagen: Kündige doch mal deinen Tod für in einem Jahr an, und schaue, was mit deinem Lebensplan passiert. Und dann überleg dir, welche Prioritäten du in diesem Jahr setzt und was dir wirklich wichtig ist. Wenn ich weiss, dass ich unendlich viel Zeit habe, werde ich möglicherweise das, was mir eigentlich wichtig ist, gar nicht in Angriff nehmen, weil ich denke: Dafür ist immer noch Zeit. Also ist das Bewusstsein, dass ich nicht ewig leben werde, auch ein Motivator, Dinge anzugehen.

Die Endlichkeit des Lebens macht das Leben lebenswert ...

... und vielleicht auch erst erträglich. Diese Seite wird oft vergessen.

Trotzdem haben viele Menschen Angst zu sterben. Was könnte uns die Angst vor dem Tod nehmen?

Vielleicht ist es ganz in Ordnung, Angst zu haben. Vielleicht hilft es aber auch, über die eigene individuelle Existenz hinauszudenken und sich selbst als ein Teil eines grösseren Ganzen zu sehen. Zudem sind wir heute in der glücklichen Situation, dass jeder und jede sich selbst aussuchen kann, welche Art der vielen metaphysischen Angebote einem am ehesten Trost oder Geborgenheit vermitteln kann.

In der Gesellschaft der Moderne galt der Tod als Tabu und wurde verdrängt. Neuerdings spricht man von einer «neuen Sichtbarkeit des Todes». Manche, vor allem junge Menschen filmen sogar ihr Sterben, um die Internet-Community daran teilhaben zu lassen. Ist das auch ein Versuch, den Tod zu überwinden, und sei es nur im virtuellen Raum?

Ja, durchaus. Zurzeit wird sehr intensiv an dem sogenannten Brain-Computer-Interface gearbeitet. Könnte man Erinnerungen, Gefühle, Gedanken auf irgendein Medium downloaden und liesse sich diese Art von Existenz auch fortspinnen, gäbe es einen fliessenden Übergang zwischen dem verkörperten Selbst und dem, was im virtuellen Raum passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass nach dem Ende der biologischen Existenz eine Art Transfer in eine andere Welt passiert. Im Augenblick haben wir noch nicht die Grundlagen dafür, das, was in unseren Gehirnen gespeichert ist, herunterzuladen. Aber es wird auf jeden Fall Forschungsanstrengungen in diese Richtung geben. Je mehr Daten über uns verfügbar sind, desto eher scheint es denkbar, dass zwar die biologische Hülle nicht mehr vorhanden sein wird, wir aber im virtuellen Raum weiterexistieren können. Momentan ist das allerdings Science Fiction.

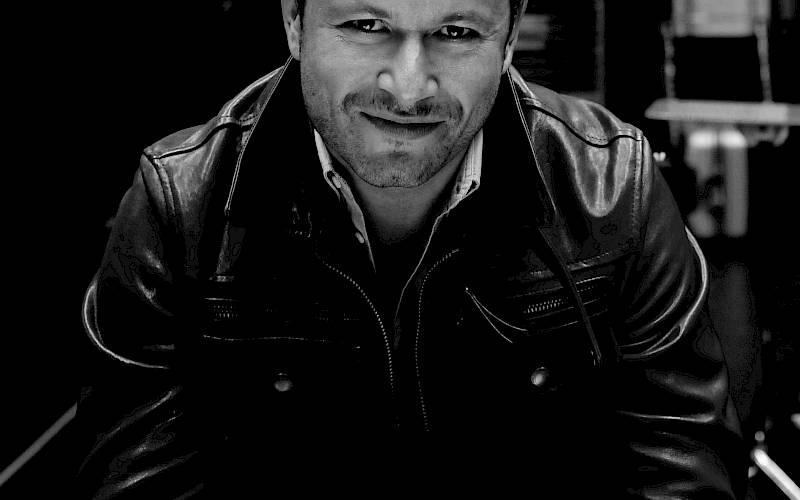

Nikola Biller-Andorno ist Ärztin, Professorin und Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte an der Universität Zürich. Das Gebiet der Biomedizin, in dem sie tätig ist, umfasst viele ethische Fragen; sei es, ob Patienten ausreichend in klinische Entscheidungen einbezogen werden, oder was das gegenwärtige Vergütungssystem für das Primat des Patientenwohls bedeutet. In der Biomedizin geht es auch darum, Spielräume, die sich durch neue Erkenntnisse in der Forschung auftun, auf ihre ethische Dimension hin auszuloten und idealerweise mitzugestalten.

Das Gespräch führe Beate Breidenbach.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.