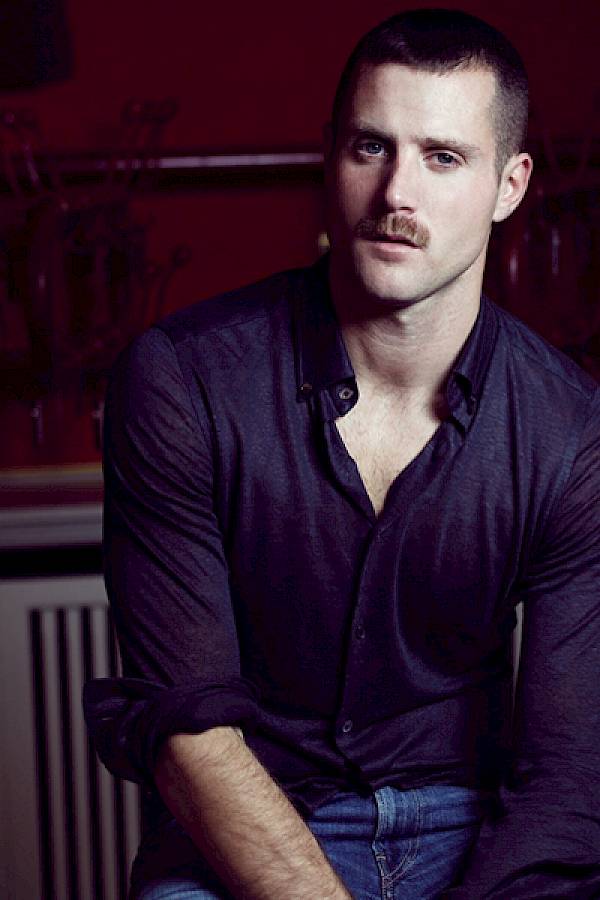

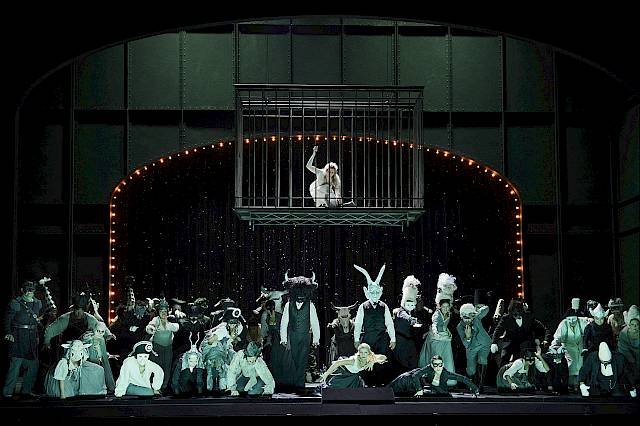

Ein Gespräch mit Regisseur Jan Philipp Gloger vor der Premiere 2013.

Herr Gloger, wie sind Sie zum Opernregisseur gewor den? An der Wiege wurde Ihnen das ja nicht gesungen…

An der Wiege sicher nicht, aber tatsächlich verhält es sich so, dass ich über den Umweg der Musik zur Schauspielregie gekommen bin. Für mich war eigentlich schon immer Musik in allen Formen, vor allem auch klassische Musik, eine hochspannende Sache. Während meiner Schulzeit bin ich bei einer freien Theatergruppe eingestiegen und habe dort für die Bühnenmusik gesorgt, also Sachen komponiert und auch selbst gespielt. Irgendwann fanden die Leute, dass ich so viele szenische Vorschläge mache und mich so viel in die Regie einmische, dass ich das doch mal selbst probieren sollte. Das habe ich gemacht und fand die Arbeit des Regisseurs sofort faszinierend. Ich habe mich dann in die Welt des Sprechtheaters gestürzt, aber auch mit freieren Formen der theatralischen Darstellung befasst. Studiert habe ich zunächst am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft Giessen bei Heiner Goebbels und dann, weil mich auch die Auseinandersetzung mit traditionelleren Formen reizte, an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach dem Studienabschluss lag es nahe, dass ich erst einmal vier Jahre ausschliesslich als Schauspielregisseur gearbeitet habe, bis mir dann die Intendantin des Augsburger Theaters eine Operninszenierung anbot. Ich hatte in Augsburg schon einige Schauspielinszenierungen gemacht, und wir hatten auch über meine Liebe zur Musik gesprochen, und das hat sie wohl angeregt, mir dieses Angebot zu machen. So inszenierte ich dort Le nozze di Figaro, was ein grosses und aufregendes Erlebnis war.

Und dann rief auch schon Katharina Wagner aus Bayreuth an?

Nicht sofort, aber es ging wirklich ziemlich schnell, dass ich Verträge für Alcina an der Semperoper, Idomeneo an der Oper Frankfurt und eben den Fliegenden Holländer in Bayreuth hatte. Das war ein guter Start, weil ich auf diese Weise nicht nur in kurzer Zeit Erfahrungen mit sehr verschiedenen Komponisten und Opernformen, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Opernhäusern sammeln konnte. Und irgendwann bot mir Andreas Homoki an, hier in Zürich Gounods Faust zu inszenieren, und ich habe natürlich sofort zugegriffen.

Warum? Was hat Sie an diesem Angebot so gereizt?

Natürlich zunächst einmal die Arbeitsmöglichkeit an so einem bedeutenden Opernhaus mit seinen fantastischen Bedingungen. Dann natürlich die Chance, die Arbeit in der Oper kontinuierlich fortzusetzen. Aber am wichtigsten ist für mich immer das Stück, das man mir anbietet, egal ob ich ein Schauspiel oder eine Oper inszeniere. Wenn das Angebot kommt, nehme ich mir den Text oder die Partitur vor und schaue nach, ob ich da etwas finde, das mich interessiert. Da bin ich zunächst ganz offen und ohne Vorurteile. Wenn mir jemand vorschlagen würde, das Telefonbuch auf die Bühne zu bringen, würde ich auch erst einmal schauen, was es hergeben könnte, und es machen, wenn sich herausstellte, dass da Möglichkeiten für spannendes Theater vorhanden sind. So war das auch damals beim Figaro. Mich hat die Geschichte und die Art, wie sie erzählt wurde, fasziniert, und ich wusste bald, dass ich das machen will. Und beim Faust ging es mir ebenso. Das ist natürlich ein ganz anderes Stück, aber es erzählt eine grosse Geschichte, und zwar auf eine Weise und mit einer durch die Musik vermittelten Kraft, die einen sofort in den Bann zieht. Und wenn das alles zusammenkommt, muss man zuschlagen.

Unterscheidet sich aus Ihrer Sicht die Arbeit des Regisseurs in der Oper von derjenigen im Schauspiel?

Ja, ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Berufe, die ich da ausübe. Schauspieler und Sänger stellen an den Regisseur ganz verschiedene Anforderungen, was mit der Spezifik ihrer Tätigkeit zu tun hat. Während die meisten Schauspieler sich beschweren, wenn man ihnen zu viel vorgibt, wollen Sänger sehr konkret wissen, was sie tun sollen, um davon ausgehend dann ihren eigenen Weg zur Figur zu finden. Was mir bei der Arbeit mit Sängern immer sehr gefällt, ist die grosse Präzision, mit der sie die Vorgänge auf der Grundlage der Musik und in genauer zeitlicher Abstimmung mit ihr spielen und immer wieder zuverlässig reproduzieren können.

Für diese präzise Koordination der szenischen Vorgänge mit den musikalischen Abläufen ist die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten sehr wichtig. Wie kommen Sie mit Patrick Lange zurecht?

Das ist in der Tat ein heikler Punkt für viele Opernproduktionen. Aber nicht bei dieser. Die Arbeit mit Patrick Lange ist schon deshalb ganz wunderbar, weil er buchstäblich bei jeder Probe dabei ist, sodass wir in jedem Moment die szenische und die musikalische Interpretation abstimmen und justieren können. Hinzu kommt, dass Patrick Lange nicht nur ein wunderbarer Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Theatermann ist. Er will als Operndirigent nicht einfach nur schöne Musik machen, sondern mit seinem Dirigat seinen Beitrag zu einem gelungenen Theaterereignis leisten. Deshalb besprechen wir immer wieder gewisse musikalische Details, etwa harmonische Übergänge oder dynamische Kontraste, um herauszufinden, durch welchen szenischen Vorgang diese Effekte ausgelöst und begründet werden. Wir sind uns beide einig, dass Oper nicht einfach Schauspiel plus Musik ist, sondern dass sich beide Ebenen – Szene und Musik – so durchdringen müssen, dass sie gemeinsam die Geschichte erzählen und letztlich nicht mehr voneinander zu trennen sind.

Wäre es Ihnen als Schauspielregisseur nicht lieber gewesen, Goethes statt Gounods Faust zu inszenieren?

Nein, ganz und gar nicht. Goethes Schauspiel hätte ich ja nicht an diesem wunderbaren Haus inszenieren können. – Aber im Ernst: Der Faust ist ein grandioser Text, den ich unbedingt irgendwann einmal inszenieren möchte, aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Goethes Stück hat in seiner Komplexität und philosophischen Tiefe etwas Einschüchterndes, während mich die Direktheit und Griffigkeit, mit der Gounod die Geschichte erzählt, sehr anzieht und inspiriert. Das ist ein ungeheuer kraftvolles Stück, das die Figuren bis an die existenziellen Grenzen auslotet und dabei heftige Gefühlseruptionen und erschütternde Konfliktsituationen nicht scheut. Theaterleute lieben so etwas. Als ich es zum ersten Mal hörte, war ich von der starken Emotionalität gleichzeitig angezogen und unangenehm berührt. Manches kam mir doch recht vordergründig, auch wenig glaubwürdig vor. Aber beim näheren Hinsehen bemerkte ich, dass das Stück dieses Aufgesetzte und Schwelgerische zum Thema macht, also die Äusserung der Emotionen selbst auf ihre Substanz und Tiefe befragt. Das heisst, dass eigentlich jede Situation einen doppelten Boden hat und in sich gebrochen ist. Das auf die Bühne zu bringen und sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe, die mich sehr reizt.

Aber hat das noch viel mit Goethe zu tun?

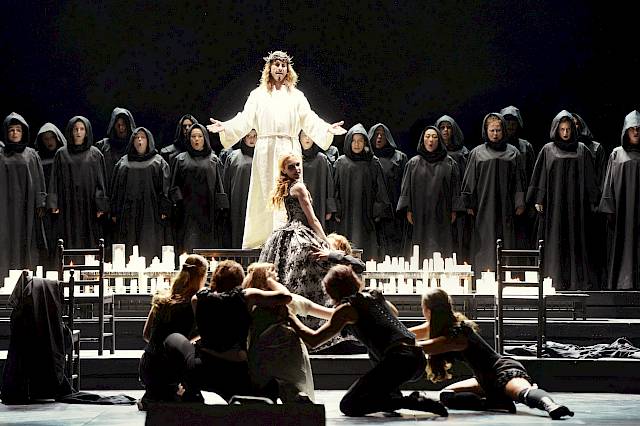

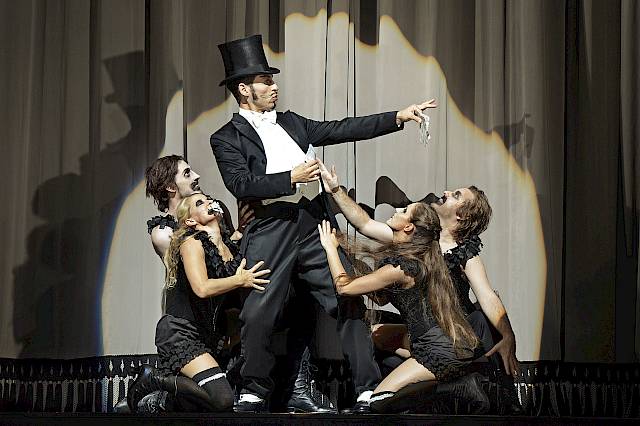

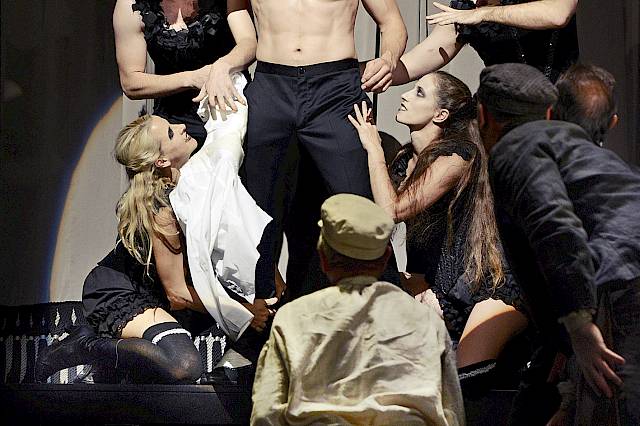

Gounods Stück hat mit dem von Goethe die Umrisse der Handlung gemeinsam und hier und da kommen im Text auch Goethe-Verse vor, aber es ist eine ganz eigenständige Oper. Der Vergleich mit der Vorlage führt zu nichts, viel besser ist es, sich mit dem zu befassen, was Gounod gemacht hat, und es als das zu nehmen, was es ist. Gounod hat nämlich eine Geschichte vertont, die von der ursprünglichen entscheidend abweicht. Man sieht das schon an der Titelgestalt. Das ist kein Wissenschaftler, der mit Hilfe des Teufels die höchsten Gipfel der Welterkenntnis erstürmen will. Gounods Faust will nicht mehr wissen, sondern mehr erleben. Er will den vollen Lebensgenuss, den er bisher nicht gefunden hat. «Ich will Jugend, Genuss, junge Frauen», singt er, wenn der Teufel ihn nach seinen Wünschen fragt. Und so bricht er in die Welt auf und sucht nach dem, was er für den Lebensgenuss hält. Gounod erzählt also die tragische Geschichte von einem, der glaubt, dass im zügellosen Genuss der Sinn und die Freude des Lebens zu finden seien. Beim Versuch, das zu erlangen, scheitert er und reisst mehrere Menschen mit sich in den Abgrund. Durch diese Veränderung der Perspektive auf die Titelgestalt ist es Gounod gelungen, ein Werk zu schaffen, das ein erstaunlich präzises Porträt seiner eigenen Zeit bietet und heute ebenso aktuell ist wie um 1860.

Inwiefern ein Porträt seiner Zeit? Spielt die Geschichte nicht im Mittelalter? Und was ist Ihrer Meinung nach daran für uns heute – im Zürich des Jahres 2013 – noch relevant?

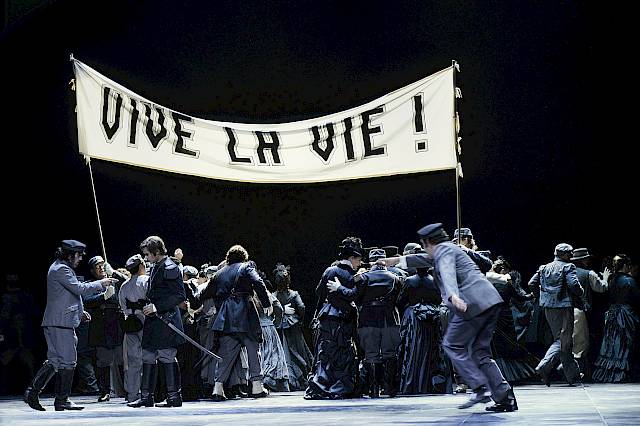

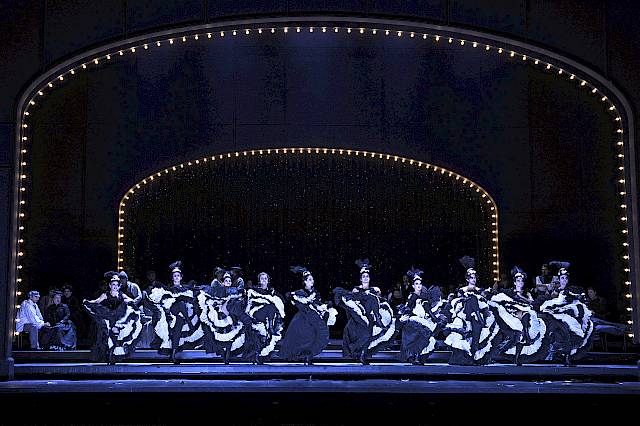

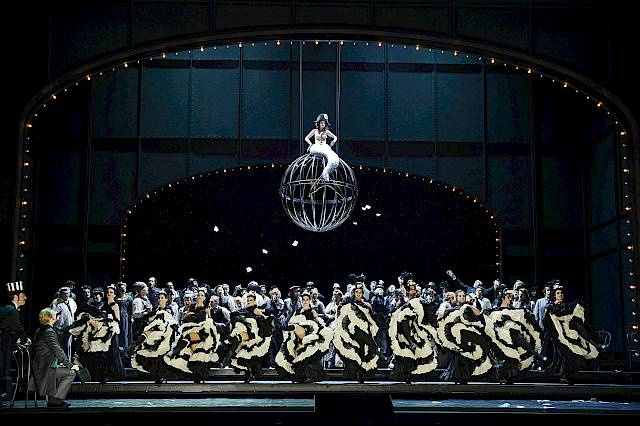

Gounods Stück entsteht während der Zeit des Zweiten Kaiserreichs. Das ist eine Zeit des sich rasant entwickelnden Kapitalismus in Frankreich. Das ist ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung, bei dem Geld, das Bankenwesen, Aktienspekulationen plötzlich eine wesentliche Rolle spielen, wo aber auch pure Lebenslust, Rausch, Prostitution usw. um sich greifen. Die Zeit ist von einem Gefühl des «Was kostet die Welt?» geprägt, aber auch von der ständigen Angst vor dem Absturz. Es ist ein orgiastischer Tanz auf dem Vulkan. Frankreich sieht sich als führende Kulturnation nicht nur der westlichen Welt. Ausdruck dafür sind die Weltausstellung, der Eiffelturm, aber natürlich in erster Linie und mit der grössten Ausstrahlung in die Welt die Varietés und Amüsierbetriebe, zu denen in gewissem Sinne auch die Oper gehörte. Gegen diesen allgemeinen Hang zum grenzenlosen Amüsement versuchte die katholische Kirche ihre restriktive Moralauffassung zu behaupten, um sich vor dem Untergang zu retten. Die Folge ist eine allgemeine Bigotterie: Abends geht man ins Bordell, morgens mit frommem Augenaufschlag in die Kirche. Diese Welt ist es, die Faust, den wir uns als einen wohlsituierten Familienvater denken, der alles erreicht hat, was das normale bürgerliche Leben bieten kann, unwiderstehlich anzieht. Und diese Welt, wie sie das Stück vor uns ausbreitet, hat verblüffen de Ähnlichkeiten mit unserer Zeit, mit ihrem Drang zum Konsum und ihrer Übersexualisierung.

Wird die Inszenierung diese Analogie zu unserer Zeit auch optisch betonen?

Wir haben uns entschlossen, das Stück in Gounods Zeit spielen zu lassen. Eine Übertragung in unsere Gegenwart verbietet sich meiner Ansicht nach, weil es zu viele Handlungsmotive gibt, die heute kaum mehr glaubhaft zu machen sind. Dazu gehört zum Beispiel Marguerites offensichtliche Unwissenheit über die sie umgebende Welt ebenso wie die Tatsache, dass sie von allen Leuten geächtet wird, weil sie ein uneheliches Kind erwartet. Die Übertragung der Vorgangsstrukturen auf unsere eigene Lebensumwelt ist etwas, was man den Zuschauern durchaus zutrauen kann und soll. Ich finde es auch interessant und aufschlussreich, wie viele Parallelen es zwischen den beiden scheinbar so verschiedenen Gesellschaften gibt. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht und in der Oper nicht vergisst, was er draussen gesehen hat, wird sich, da bin ich überzeugt, in vielen Situationen wieder finden. Und er wird nicht einfach eine fotografisch genaue Nachbildung seiner Lebenssituation finden, sondern eine verfremdete Darstellung, die das scheinbar Alltägliche «zur Kenntlichkeit verändert«, wie es Brecht ausgedrückt hat, und damit auf unterhaltsame und bewegende Weise Erkenntnisse ermöglicht, die das Leben verändern können. Und das ist, glaube ich, wenn auch nicht die einzige, aber doch eine sehr wichtige Aufgabe des Theaters.

Das Gespräch führte Werner Hintze.

Foto von Heinrich Völkel.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 13, November 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.