Thom Luz inszeniert Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel»

Die Träume der Maschine

Wenn Thom Luz über Theater spricht, klingt es fast immer nach Musik. Er spricht von Resonanzen und Klangfarben, von der Stille zwischen zwei Bewegungen. Und von dem Moment, in dem sich eine alltägliche Situation unmerklich in eine Traumlandschaft verwandelt. Seine Bühnenwelten sind atmosphärische Konstruktionen, die sich aus flüchtigen Phänomenen wie Geräuschen, Licht und Schatten speisen.

Nun widmet sich Luz, der mit seinen bild- und klangstarken Theaterarbeiten international bekannt wurde, der Märchenoper schlechthin: Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel». Am Opernhaus Zürich, jenem Ort, an dem er als Kind eine seiner ersten Begegnungen mit dem Theater erlebte.

Ein Palast der Fantasie

«Ich war etwa elf Jahre alt, als wir mit der Schulklasse eine Führung durchs Opernhaus machten», erinnert sich Luz. «Wir kamen in die Werkstätten, in die Kostümabteilung, in den Malsaal – und durften kurz auf die Bühne. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich verstand: Das ist ein Ort, an dem erwachsene Menschen ernsthaft daran arbeiten, wie man einen Wald baut, oder ein Feuer entstehen lässt, in dem eine Hexe verbrennt.»

Diese Erinnerung wurde zur Inspiration für seine Inszenierung, die zugleich sein Debüt als Opernregisseur bedeutet. Thom Luz erzählt «Hänsel und Gretel» aus der Perspektive zweier Kinder, die zum ersten Mal den Apparat Oper erleben – den «Palast der Fantasie», in dem Realität und Illusion ineinanderfliessen. Hierbei geht es nicht um Nostalgie, sondern um einen neugierigen Blick hinter die Kulissen, der an die poetische Kraft des Theaters glaubt.

Vom Machen des Märchens

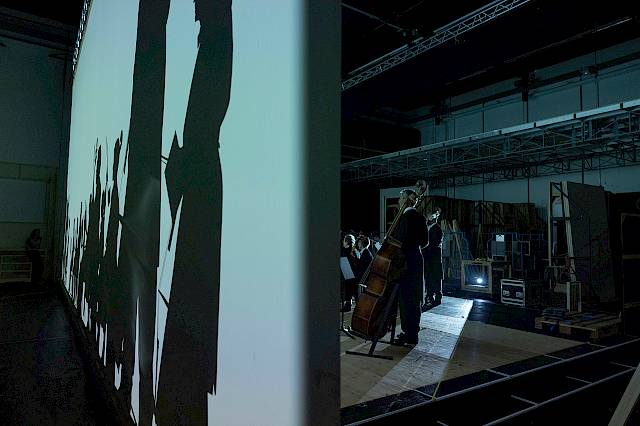

Das Stück beginnt auf einer leeren Bühne. Alles, was eine Oper braucht, wird vor den Augen des Publikums hereingetragen: Orchesterinstrumente, Requisiten, Scheinwerfer, Projektoren und Nebelmaschinen. «Ich möchte, dass man den Traum entstehen sieht», sagt er. «Das Theater zeigt seine Mittel, und trotzdem entsteht Magie.» Diese doppelte Bewegung – Entzauberung und Wiederverzauberung – prägt die ganze Inszenierung. Nach und nach verdichtet sich die Werkstattatmosphäre zur Märchenwelt. Schatten werden zu Figuren, Geräusche zu Musik, die reale Bühne zu einem Zauberwald. Was anfangs wie ein Blick hinter die Kulissen wirkt, verwandelt sich langsam in die Geschichte selbst. Luz zitiert dafür gern den Filmregisseur David Lynch: «We are like the dreamer who dreams, and then lives inside that dream. But who is the dreamer?». Das Publikum beobachtet, wie der Traum hergestellt wird, in welchem sich die Spielenden verlieren. Am Ende gibt es kein Aussen mehr.

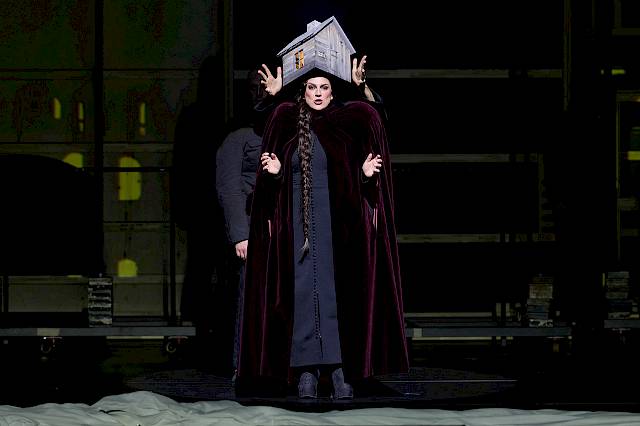

Das Opernhaus als Lebkuchenhaus

Das Opernhaus selbst wird dabei zur Hauptfigur. Seine Bühne, seine Werkstätten, seine Fassade werden Teil der Geschichte. Luz und sein Team haben festgestellt: Die Fenster des Hauses ähneln tatsächlich den Ornamenten eines Lebkuchens. Also verwandeln sie das Gebäude in das Hexenhaus – mit Licht, Schleiern, Projektionen. «Ich mochte die Vorstellung», sagt Luz, «dass das Opernhaus selbst zum Lebkuchenhaus wird – ein Ort, der lockt und verführt, aber auch verschlingen kann.» Es ist eine verspielte, zugleich unheimliche Metapher. Die Institution als Märchenwesen: verführerisch, autoritär, magisch. Wer sich auf sie einlässt, gerät in ihren Bann – wie Hänsel und Gretel. Auch in Kostüm und Spiel setzt sich diese Transformation fort. Zu Beginn erscheinen die Sängerinnen und Sänger als Teil des Apparats. Erst nach und nach verwandeln sie sich – in Kinder, Eltern, Engel, Hexe. «Wir wollten, dass die Figuren aus dem Alltäglichen heraus in etwas Überwirkliches kippen», erklärt Luz. Diese Metamorphose ist für Luz der Kern des Theaters. Theater sei «die Kunst, sich in etwas hineinzuverwandeln, ohne zu vergessen, dass man spielt». Genau darin liege seine Magie: im Spannungsfeld zwischen Erkenntnis und Verzauberung.

Klangräume der Furcht

Trotz aller Poesie bleibt Luz’ Theater nie gefällig. Seine Stücke sind von einer melancholischen Komik getragen und handeln auch von Zuständen der schwebenden Unsicherheit. «Das Märchen ist immer auch ein Ort der Furcht», sagt er. In einer Zeit, in der unzählige Geschichten kursieren – jede mit ihren eigenen Absichten und Wirkungen –, interessiere ihn besonders die Frage, wer wem welche Geschichte erzählt und warum. «Denn diese Erzählungen», so sagt er, «formen zunehmend unsere Wirklichkeit: Sie werden real, greifen in unser Leben ein, erzeugen Emotionen – oft auch Furcht – und lenken damit Haltungen und Machtverhältnisse.»

In «Hänsel und Gretel» wird die «Herstellung von Furcht» zu einem dramaturgischen Prinzip: Wie entsteht Bedrohung aus Licht, Schatten, Klang? Wie verwandelt sich ein vertrauter Raum in einen unheimlichen? So werden die beweglichen Wände des Bühnenbilds zu Akteuren: Sie verschieben sich, wachsen, drängen die Figuren in immer engere Räume. Das Elternhaus, das Kinderzimmer, das Hexenhaus – sie sind aus denselben Materialien gebaut. Das, was zu Beginn noch Geborgenheit war, kehrt später als Bedrohung wieder. «Das Unheimliche», sagt Luz, «ist immer etwas, das man schon kennt – nur anders beleuchtet. Ein Detail aus der Kindheit, das verzerrt und vergrössert wiederkehrt und zur Bedrohungskulisse wird.»

Theater als Erkenntnismaschine

Thom Luz ist ein Regisseur, der seine Stoffe nicht illustriert, sondern befragt. Seine Probenräume gleichen Laboren: Das Team – Bühnenbildner:innen, Musiker:innen, Performer:innen – experimentiert, verwirft, beobachtet, hört. Vieles entsteht aus dem Material heraus, aus einem Geräusch, einem Nebel, einer Lichtreflexion. Seine Theaterarbeit ist poetische Forschung, bei der sich Handwerk und Zauber durchdringen. Das zeigt sich auch hier: Ein Wald entsteht, indem jemand Farbe auf Papier rollt. Eine Hexe wird sichtbar, weil ein Schatten projiziert wird. Eine ganze Welt wächst aus dem Zusammenspiel von Technik, Musik und Fantasie.

Der Traum bleibt

So wird «Hänsel und Gretel» bei Luz zu einem Stück über das Theater selbst – über die Lust, Illusionen zu bauen, über die Arbeit an der Verwandlung. Es ist eine Hommage an das Kind, das staunt, und an die Erwachsenen, die dieses Staunen ernst nehmen. «Wir durften dann zum Schluss der Opernhaus-Führung in den Saal kommen, wo gerade eine Orchesterprobe lief», erzählt Luz. Der Dirigent erklärte dem Orchester: «Das Stück soll klingen wie ein Schiff, das in ein dunkles Meer hinausfährt – aber noch klingt es nicht so. Daran arbeiten wir jetzt.» Für Thom Luz war das ein prägender Moment. Zum ersten Mal verstand er, dass Kunst in einem Raum der Vorstellung entsteht – dass man an einer Klangfantasie arbeitet, bis sie Form annimmt. «Das war für mich ein Aha-Erlebnis», sagt er. «Ich glaube, das hat mich letztlich auf die Spur gebracht, die mich hierher geführt hat.» Und vielleicht sitzt irgendwo im Publikum ein Kind, das nach der Vorstellung denkt: Das will ich auch machen. Ich will wissen, wie man Träume baut. Dann, sagt Thom Luz, «wäre schon viel gewonnen».

Text: Roman Reeger