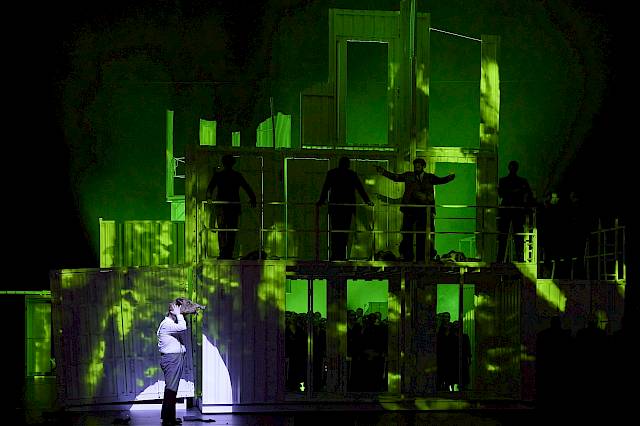

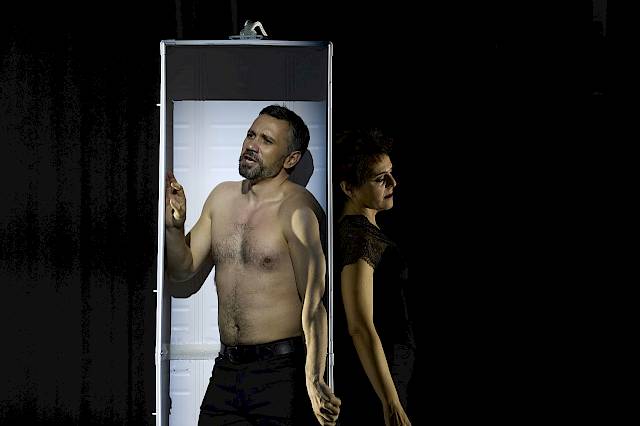

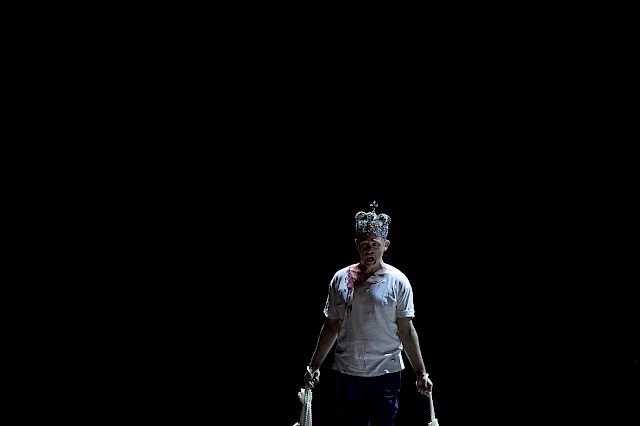

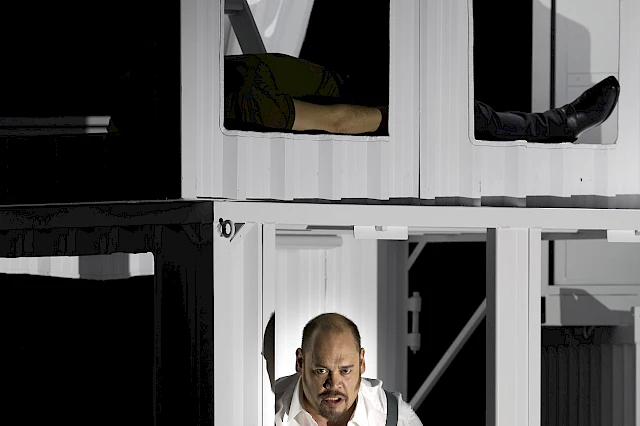

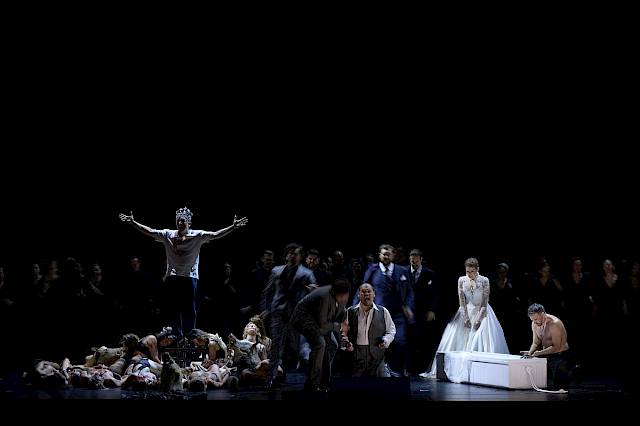

Giuseppe Verdis Oper «I vespri siciliani» ist ein blutiges Drama. Sie handelt vom Aufstand der Sizilianer gegen ihre französischen Besatzer und thematisiert auch ein beklemmend aktuelles Thema: die sexuelle Gewalt gegen unterdrückte Frauen. In der Oper stellt der Widerstandskämpfer Arrigo fest, dass er das Kind einer Vergewaltigung ist, die der Anführer der verhassten Franzosen begangen hat. Ein Gespräch mit der Frauenrechtlerin und Ärztin Monika Hauser über sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe und ihre zerstörerischen Folgen.

Monika Hauser, Sie setzen sich seit über 30 Jahren gegen sexualisierte Gewalt ein. Wie kam es dazu?

Ich bin in St. Gallen aufgewachsen, und wir sind in den Ferien immer nach Südtirol in die Heimat meiner Eltern gefahren. Dort hat mir meine Grossmutter schon sehr früh auf langen Spaziergängen von ihren eigenen Gewalterfahrungen erzählt. Mit den Jahren habe ich Sensoren dafür entwickelt. Viele Frauen haben mir ihre Geschichten erzählt. Zunächst meine Tanten, die in diesem auch sehr patriarchal geprägten Südtiroler Kontext aufgewachsen sind. Und später, als junge Gynäkologin, ist mir immer wieder sexualisierte Gewalt begegnet, unabhängig davon, welchen Hintergrund eine Frau hatte, welcher Herkunft, welchen Alters oder Berufs sie war, viele waren von sexualisierter Gewalt betroffen. Gewaltgeschichten zogen sich durch meine ersten Berufsjahre, und mir wurde klar, dass die gesundheitliche Situation von Frauen sehr eng mit ihren Gewalterfahrungen verbunden ist. Da lag es für mich nahe, dass ich die Probleme frauenpolitisch angehen, also nicht nur die medizinische Seite betrachten möchte, sondern nachhaltig an den gesellschaftlichen Strukturen etwas verändern will.

Zurzeit hört und liest man praktisch täglich von sexualisierter Gewalt gegen Frauen, sei es im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas in Israel, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder anderen Regionen in der Welt, in denen kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Wie kommt es, dass sexualisierte Gewalt so häufig im Krieg eingesetzt wird?

Dies ist nicht neu, aber wir haben heute mehr Bewusstsein für die Problematik. Sexualisierte Gewalt im Krieg kann angeordnet werden. In diesem Kontext wird häufig von sexualisierter Kriegsgewalt als «Waffe» gesprochen. Wir sagen dann, sexualisierte Gewalt wird funktionalisiert zur Erreichung bestimmter politischer oder militärischer Ziele, zum Beispiel zur Terrorisierung oder Vertreibung einer Bevölkerung bis hin zur Auslöschung, wie wir das beispielsweise in Bosnien-Herzegowina, in Ruanda oder auch im Nordirak gesehen haben. Wenn bekannt wird, dass gegnerische Soldaten Frauen vergewaltigen, kann dies ganze Dorfgemeinschaften zur Flucht bewegen. Sexualisierte Gewalt aber ausschliesslich als Kriegstaktik und strategisch angeordnet zu sehen, greift zu kurz. Sexualisierte Gewalt existiert im Kontinuum, das heisst, es gibt sie vor, während und nach dem Krieg. Ihre Ursachen sind die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaften, die Frauen diskriminieren, abwerten und verletzen. Sexualisierte Gewalt ist daher nicht nur im Krieg, sondern auch in sogenannten Friedenszeiten allgegenwärtig. Das heisst, es gibt diese Funktionalisierung im Krieg zur Erreichung bestimmter Ziele, da sexualisierte Gewalt tief in patriarchalen Strukturen verankert ist. Oft wird durch die militärische Führung zusätzlich eine Atmosphäre erzeugt, die zu dieser Gewalt ermutigt. Hinzu kommt, dass im Krieg staatliche Strukturen und Kontrollmechanismen ausser Kraft gesetzt sind und die Täter:innen keine Bestrafung fürchten müssen.

Welche Auswirkungen hat sexualisierte Gewalt auf Gesellschaften?

Sexualisierte Gewalt ist auf grausame Weise effizient, weil sie eine so zerstörerische Wirkung hat auf die einzelne Frau, aber auch auf ihr ganzes soziales Umfeld. Denn der patriarchalen Logik folgend richtet sich sexualisierte Gewalt nicht nur gegen die Frau selbst, sondern auch gegen ihre Familie, ihren Mann und die ganze Gemeinschaft. Wenn die Ehre der Frau entlang dieser Logik an ihre körperliche Unversehrtheit geknüpft ist, «entehrt» sie das, was sie erlebt hat, auch ihre Familie, den Ehemann oder den Vater. Das ist die Botschaft des Täters, und aufgrund dieser patriarchalen Logik ist sie so erfolgreich. Würden die Menschen aus dieser falschen Logik aussteigen, würden sie sich vielmehr darum kümmern, wie es der Überlebenden geht, wie man sie unterstützen und wieder in die Mitte der Gesellschaft aufnehmen kann, wie sie psychisch und körperlich gesunden kann, wie man durch gesellschaftliche Akzeptanz dafür sorgen kann, dass sie sich wieder im Leben zurechtfindet – und dann wäre sexualisierte Gewalt auch nicht in dieser Weise effizient. Wenn aber Frauen nach ihrer Gewalterfahrung noch zusätzlich von ihren eigenen Gesellschaften stigmatisiert und ausgegrenzt werden und ihnen häufig sogar noch eine Mitschuld an der Vergewaltigung zugesprochen wird, ist sexualisierte Gewalt so unglaublich wirksam und zerstörerisch.

Häufig gehen aus Vergewaltigungen ungewollte Kinder hervor. Wie leben solche Kinder Ihrer Erfahrung nach? Wie traumatisiert sind sie – und damit die Zukunft einer Gesellschaft?

Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus Bosnien. Eine unserer ersten Klientinnen 1993 hiess Sabina, sie war damals sehr jung, wurde von mehreren Soldaten vergewaltigt und wurde schwanger. Sie kam dann in unser Zentrum, Medica Zenica, weil sie nicht wusste, wie sie weiterleben sollte. Sie hatte grosse Angst, dass ihre Familie sie ausgrenzen würde. Nach umfassender Beratung hat sie sich schliesslich für dieses Kind entschieden; sie bekam eine Tochter. Sabina hatte das Glück, fachliche Unterstützung zu bekommen, die sie sehr gestärkt hat. Vor ein paar Jahren fand in Sarajevo zu genau diesem Thema eine Konferenz statt – Vergewaltigungen im Krieg und die daraus hervorgegangenen Kinder. Sabinas Tochter ist inzwischen Psychologin und hat zusammen mit anderen Kindern, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, einen Verein gegründet, der «Forgotten Children of the War» heisst. Dieser Verein setzt sich gegen die Stigmatisierung von vergewaltigten Müttern und ihren Kindern ein. Dass Sabinas Tochter eine so kraftvolle junge Frau geworden ist, ist auch darauf zurückzuführen, dass ihre Mutter kontinuierliche psychologische Unterstützung bekommen hat. Diese Unterstützung sollte selbstverständlich sein, ist es aber in der Realität noch immer viel zu selten.

In welchen anderen Ländern haben Sie Erfahrungen gemacht mit Kindern, die aus Vergewaltigungen hervorgingen?

Sexualisierte Gewalt ist ein weltweites Problem. So wie in allen patriarchalen Gesellschaften Frauen aufgrund patriarchaler Logiken diskriminiert und abgewertet werden, werden Kinder aus Vergewaltigungen stigmatisiert und ausgegrenzt. In Ruanda beispielsweise drückt sich diese Stigmatisierung etwa dadurch aus, dass manche Kinder die Mahlzeiten nicht mit der Familie am Tisch einnehmen dürfen. Hier setzen unsere Kolleg:innen vor Ort durch Unterstützung der Mütter, psychologische Unterstützung der Kinder und Sensibilisierung der Familien an. Traumatisierung und Stigmatisierung sehen wir auch bei den Jesidinnen im Nordirak, wenn Kinder überlebender Frauen aus IS-Gefangenschaft nach ihrer Flucht in der jesidischen Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Um die Überlebenden zu unterstützen und neue Gewalt wirksam zu verhindern, müssen wir an die Ursachen, die tief verankerten patriarchalen Strukturen. Aber das ist eine Mammutaufgabe.

Sie haben vorhin gesagt, die Stigmatisierung von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, zeigt sich in allen patriarchalen Gesellschaften – also auch heute, in Westeuropa?

Ja, in allen Gesellschaften weltweit, auch in Deutschland, auch in der Schweiz. Wenn hierzulande über Femizide berichtet wird, werden immer noch Begriffe wie «Ehrenmord» oder «Beziehungstat» verwendet. Noch immer sind Frauen, die sich von ihren Partnern trennen, in einer besonderen Gefährdungslage. Alle zwei bis drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Diese Gewalt sehen wir also weltweit, unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur. Obwohl es mittlerweile ein umfassendes internationales Regelwerk gibt, das sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegsverbrechen anerkennt und die UN- Mitgliedsstaaten dazu auffordert, diese Verbrechen zu verfolgen, mangelt es noch immer an politischem Willen und praktischer Umsetzung und es fehlen in fast allen Staaten personelle und finanzielle Ressourcen, um sexualisierte Kriegsgewalt zu verfolgen. Hinzu kommen Verfahren der Dokumentation und Strafverfolgung, die retraumatisierend wirken können. Und noch immer gibt es viel zu wenig stress- und traumasensible medizinische, psychosoziale und juristische Angebote, um den Bedürfnissen der Überlebenden gerecht zu werden. Und auch in Deutschland und der Schweiz gibt es immer noch sehr viel zu tun, weil diese Gesetze unzureichend umgesetzt werden. Wir haben also keinen Grund zur Überheblichkeit. Im Grunde könnten wir sogar fragen, ob Frauen wirklich in einem Zustand des Friedens leben, wenn jede zweite bis dritte Frau im Laufe ihres Lebens sexualisierter Gewalt ausgesetzt ist, wenn jeden dritten Tag eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist.

Was kann man gegen sexualisierte Gewalt tun?

Ich habe vor mittlerweile 31 Jahren den Verein Medica Mondiale gegründet, mit heute etwa 80 Mitarbeiterinnen in Köln und Berlin und über 200 Mitarbeitenden weltweit, seit 2008 gibt es ausserdem die Medica Mondiale Foundation Switzerland. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen vor Ort unterstützen wir traumatisierte Frauen auf verschiedenen Ebenen. Fachlich, indem wir Therapiezentren aufbauen, wie zum Beispiel in Bosnien, im Kosovo, in Afghanistan und in Liberia, oder indem wir schon vorhandene Partnerorganisationen unterstützen. Wir vermitteln den von uns entwickelten STA, einen stress- und traumasensiblen Ansatz. Dabei geht es vor allem darum, für traumatisierte Personen Stabilität herzustellen und Retraumatisierungen zu vermeiden. Vier Grundpfeiler sind entscheidend: Sicherheit, Selbstermächtigung, Solidarität mit Betroffenen und schliesslich auch die Selbstfürsorge für jene, die helfen. In Liberia haben wir zum Beispiel ein Agreement mit der liberianischen Polizei, die in diesem Ansatz fortgebildet wird. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben wir Online-Trainings für ukrainische Frauenrechtsaktivistinnen gegeben.

Die Massnahmen, die Sie beschreiben, beziehen sich auf Frauen, die bereits sexualisierte Gewalt erlebt haben. Was aber kann man tun, damit es erst gar nicht dazu kommt? Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, müsste sich die Gesellschaft dafür grundlegend ändern…

Ja. Geringer geht es nicht. Denn nur wenn die frauenfeindlichen patriarchalen Strukturen als Ursachen der Gewalt erkannt werden, können wirksame Gegenmassnahmen entwickelt werden, die dem Bedarf der Überlebenden entsprechen und weitere Gewalt verhindern. Zu all dem, was wir an gynäkologischer und psychosozialer Unterstützung anbieten, gehört daher immer auch politische und gesellschaftliche Frauenrechtsarbeit. Überall, wo wir arbeiten, klären wir auch gesellschaftlich auf. Wir müssen strukturell etwas verändern, wir müssen das Mindset der Menschen verändern, in Kriegs- und Krisengebieten weltweit, genauso wie in Europa, Deutschland und der Schweiz. Die beste Gesetzgebung reicht nicht aus, wenn es am politischen Willen mangelt, sie auch umzusetzen. Dazu gehören auch sexistische Stereotype und Klischees und sogenannte «Vergewaltigungsmythen», wie «der Rock war zu kurz», oder «warum ist sie auch mitgegangen». Vergewaltigungsmythen dienen dazu, sexualisierte Gewalt zu leugnen oder zu verharmlosen, die meist männlichen Täter zu entschuldigen oder zu rechtfertigen und sollen eine Täter-Opfer-Umkehr bewirken. Letztlich begünstigen und bagatellisieren sie die Gewaltverbrechen und schützen das patriarchale System. Dieses Verhalten ist nicht nur in der Bevölkerung und den Medien weit verbreitet, sondern auch unter Fachkräften in Beratung, Justiz und Polizei. Es gilt also, immer wieder gegen diese Stereotypen anzugehen, immer wieder die Machtverhältnisse aufzuzeigen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Training und Qualifizierung von juristischem Personal sind eine Voraussetzung dafür, dass wir eine veränderte Rechtsprechung bekommen. Grundsätzlich muss die Unterstützung der Überlebenden und die Bekämpfung sexualisierter Gewalt aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Justiz und Politik, Institutionen, Zivilgesellschaft und die breite Öffentlichkeit – sie alle müssen hier Verantwortung übernehmen und zu Dokumentation und Wahrheitsfindung, zu Erinnerungskultur und Wiedergutmachung beitragen.

Was halten Sie von der Darstellung sexualisierter Gewalt im Film oder auf der Bühne? Ist das in Ordnung oder sogar nötig, weil man damit auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam machen kann? Oder finden Sie, es sollte endlich Schluss damit sein, Frauen als Opfer zu zeigen?

Es ist wichtig, Frauen nicht auf eine Rolle als Opfer zu reduzieren, denn sie sind nicht schwach, sondern unendlich stark. Frauen sind es, die auf der Flucht auch noch die Alten und die Kinder durchbringen, obwohl sie so viel Gewalt erlebt haben. Sie sind Akteurinnen, sie sind nicht nur passiv, auch das muss dargestellt werden. Ausserdem ist es wichtig, durch die Art und Weise der Darstellungen keine Retraumatisierungen zu bewirken. Wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland und der Schweiz jede zweite bis dritte Frau Gewalt erlebt hat, dann gibt es diese Frauen auch im Publikum und unter den Schauspielerinnen oder Sängerinnen. Da muss man sensibel und sorgfältig vorgehen. Nach dem 7. Oktober sind ohne Zustimmung nicht verpixelte Fotos von jungen vergewaltigten Frauen um die Welt gegangen. Ein solcher Umgang der Medien mit Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist absolut nicht hinzunehmen. Wir müssen als Gesellschaft viel mehr über das Thema sprechen, statt dies von den überlebenden Frauen zu verlangen. Überlebende brauchen Schutz und Sicherheit sowie stress- und traumasensible medizinische und psychosoziale Unterstützung und müssen selbst entscheiden dürfen, wann sie bereit sind, über ihre belastenden Erfahrungen zu sprechen. Aber gesellschaftlich sind wir dafür verantwortlich, in einer angemessenen Weise über sexualisierte Gewalt zu berichten und diese Gewalt auf der Bühne darzustellen. Sexualisierte Gewalt ist, wie gesagt, nicht nur in fernen Ländern ein Thema, sondern auch in unserer Gesellschaft und auch unter Kulturschaffenden. Das zeigt sich auch an #MeToo und ganz aktuell an einem erst kürzlich anlässlich der Filmfestspiele in Cannes erschienenen Aufruf der Organisation Fondation des femmes und #Metoomédia sowie der Schauspielerin Anna Mouglalis. Darin fordern mehr als 100 Unterzeichner:innen einen besseren Opferschutz bei Missbrauch und klarere Gesetze. Wir können das Problem nicht durch «othering» von uns schieben und sexualisierte Gewalt als Problem anderer Länder anprangern. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt beginnt hier, bei uns.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach.

Monika Hauser ist Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale, mit der sie bis heute gegen sexualisierte Kriegsgewalt kämpft. 2008 bekam sie für ihre Arbeit mit traumatisierten Frauen in Krisenregionen den Right Livelihood Award, auch als alternativer Nobelpreis bezeichnet. Seit 2008 gibt es die Medica Mondiale Foundation Switzerland, die Medica Mondiale e.V. durch Fundraising unterstützt und sensibilisierende Trainings für Fachpersonal und Interessierte durchführt.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 113, Juni 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.