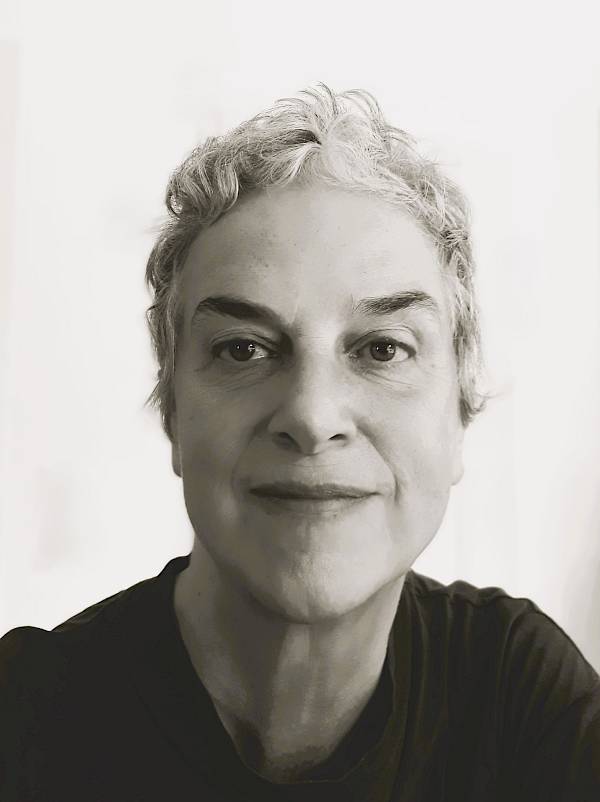

Jules Vernes berühmter Roman «In 80 Tagen um die Welt» kommt ab November als Familienoper auf die Bühne des Opernhauses. Ein Gespräch mit Peter Lund, der das Libretto zu der neuen Oper geschrieben hat und sie auch selbst inszeniert.

Peter, wann bist du zum ersten Mal mit Jules Vernes In 80 Tagen um die Welt in Kontakt gekommen?

Als Jugendlicher, und zwar mit Begeisterung. Allerdings weiss ich nicht mehr, ob es das Buch war oder der Film mit Marlene Dietrich und David Niven. An den Film erinnere ich mich nicht so sehr, ausser, dass sie mit dem Ballon fliegen, was sie im Buch ja nicht tun. Ich musste den Roman auf jeden Fall noch einmal ordentlich lesen, bevor ich mich an das Libretto machte.

Was hat dich damals an diesem Stoff besonders fasziniert? Die Figuren? Die Wette, ob es möglich ist, die Welt in 80 Tagen zu umrunden, oder die Reise an sich?

Die Reise nicht unbedingt. Damals war ich noch kein weltinteressiertes Kind. Aber ich fand Phileas Fogg toll, der die Wette mit seinen Kameraden aus dem Londoner Reform-Club abschliesst. Fogg war meine Lieblingsfigur: eine Vaterfigur, die eine grosse Ruhe und Kraft ausstrahlt.

Was ging dir durch den Kopf, als dich das Opernhaus für ein Libretto von In 80 Tagen um die Welt anfragte?

Es war von Anfang an klar, dass wir irgendwie mit dem kolonialistischen Grundkern der Erzählung umgehen müssen, der Art der Erschliessung der Welt in den 1870er-Jahren. Dennoch wollte ich ganz viel vom Original transportieren, denn ich muss diese wunderbare Geschichte nicht erzählen, wenn ich sie nicht auch historisch verorte. Die Welt zu umrunden ist heutzutage mit dem Jet ja locker in 24 Stunden möglich. Ich liebe dieses Historische und bin immer wieder davon fasziniert, dass die Menschen damals genauso dumm und verliebt und böse waren wie wir heute. Und das möchte ich, gerade in unserer Zeit der Geschichtsvergessenheit, dem Publikum und besonders auch den Kindern näherbringen. Aber wir wollen auch zeigen, dass sich die Welt seither ein bisschen weitergedreht hat und dass wir heute anders miteinander umgehen müssen, als es im Buch zuweilen der Fall ist. Als ich mir dann eine moderne Rahmenhandlung und die Figuren Max und Josy dazu ausdachte, war es für mich relativ schnell klar, dass diese Geschichte auch heute spannend erzählt werden kann.

Jules Verne schildert seine Hauptfigur Phileas Fogg als einen Pünktlichkeitsfanatiker, der an der eigentlichen Reise, den fremden Ländern gar nicht so sehr interessiert ist. Ihm geht es in erster Linie um die Wette. Wer ist dieser Fogg bei dir?

Bei uns ist er ein bisschen menschlicher als im Buch, wo er als hochgradiger Neurotiker charakterisiert ist, bei dem die Stifte immer gerade liegen müssen. Wir alle kennen diese Menschen und wissen, wie sehr sie leiden und uns das Leben zur Hölle machen können. Diesen Charakterzug haben wir in unserer Fassung ein wenig aufgeweicht. Bei uns ist Fogg gewissermassen ein sekundärer «Tugend-Heini». Für eine Erziehungsperson ist das aber gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ich habe es selber probiert mit meinen Patenkindern: Auch wenn man keine Lust hat, kann es nicht schaden, ein wenig auf Höflichkeit und Pünktlichkeit zu pochen. Und das tut Fogg. Ich sehe ihn sehr positiv. Allerdings lässt er sich nicht ins Herz blicken, was wiederum schwierig ist. Im Buch lächelt er eher selten. Es dauert eine ganze Weile, bis er Miss Aouda, die er in Indien kennenlernt, sein Eiskühltruhenherz öffnen kann. Durch die Musik wird Fogg in unserem Abend natürlich emotionaler und warmherziger. Man wird ihn mögen, und das ist ganz wichtig. Ausserdem ist er ein Sportsmann. Das ist typisch britisch und eine grosse Qualität, die heutzutage leider fast verloren gegangen ist: die Bedingungen einer Wette anzunehmen, den Gegner zu achten, eine Niederlage zu akzeptieren – nur so kann man miteinander spielen und wetten.

Ist Phileas Fogg für dich ein Held?

Vielleicht kein klassischer Held, aber definitiv ein Held. Er stellt sich nicht sonderlich in den Vordergrund, und das ist für das Theater immer ein bisschen schwierig: Fogg tut nichts, sondern managt alles. Aber es gibt bei uns genug andere Figuren, die viel auf der Bühne tun.

Im Buch widmet sich Foggs Diener Passepartout seinem Herrn fast bis zur Selbstaufgabe. Bei dir bekommt diese Figur eine ganz neue Grundierung: Wir gehen mit Max durchs Stück, der plötzlich in das Buch von Jules Verne fällt und die Rolle von Passepartout übernehmen muss.

Ja, und er muss in diese Rolle erst einmal hineinwachsen. Unser Max ist ein fantasievoller, sympathischer Knabe. Er liest gerne und ist damit ein schöner Sonderfall. Gleichzeitig übernimmt er für nichts in seinem Leben die Konsequenzen und geht mit Josy nicht zur Klimademo. Max schliesst sich der Demo aber nur deshalb nicht an, weil er lesen will, und nicht, weil er politisch anderer Meinung wäre. Er ist ganz einfach eine faule, kleine Kartoffel. In unserer Geschichte ist es Josy, die ihn als dezente Erziehungsberechtigte durch alle grossen Aufgaben führt. Und Max wächst daran. Wir merken schnell, dass er begeisterungsfähig ist und all diese Länder faszinierend findet. Er will seine Aufgabe gut erfüllen. Am Ende ist er wirklich ein anderer geworden.

Der Roman ist ein Rennen gegen die Zeit. Man fiebert mit, ob es Fogg und sein Diener Passepartout schaffen, die Wette rechtzeitig einzulösen. Es geht also auch ums Zuspätkommen, darum, ein Schiff abfahren zu sehen, um Pannen und Hindernisse, die den Protagonisten in den Weg gelegt werden. Das sind im Grunde klassische Elemente eines Albtraums...

Ja, und das Albtraumhafte ist bei uns sogar noch gesteigert, weil Max in dieses Buch gehext worden ist. Es ist nicht seine Welt. Es ist wie ein Zauberfluch, dass Max diese Reise zu Ende bringen muss, um am Schluss wieder durch den dicken Buchdeckel herauszufinden. Dafür hält sich Max eigentlich sehr bewundernswert.

Die Probleme werden überwunden, und daran wächst man ja auch.

Das ist etwas, was ein Kind viel selbstverständlicher hinnimmt als ein Erwachsener. Für Kinder ist doch immer alles neu: die Musikschule, der Sportverein oder die Schule. Als Erwachsener erlebt man das mit der Universität und mit dem Berufsanfang vielleicht noch zweimal in seinem Leben. Und selbst da haben wir uns bereits eine gewisse Routine angeeignet. Doch Kinder bewegen sich andauernd durch diesen Albtraum von Welt. Max erschreckt sich zunächst fürchterlich, wenn er in die Geschichte hineingesogen wird, danach aber findet er es ganz toll. Und genau so funktionieren Kinder: Zum ersten Mal in den Kindergarten zu gehen, ist eine grosse Sache, doch schon bald haben sie sich daran gewöhnt. Es ist eine grosse menschliche Qualität, dass wir das können. Max lernt, dass man bei dieser Welterkundung keine Angst haben muss.

Jules Vernes Buch ist eine Männergeschichte. Die einzig weibliche Figur, die darin vorkommt, ist Miss Aouda. Fogg und Passepartout retten sie vor dem Flammentod und nehmen sie anschliessend mit auf ihre Reise. Aber sie ist eher ein Geschenk, ein Opfer, ein Objekt. Hast du mit Josy hier absichtlich ein Gegengewicht geschaffen?

Definitiv. Ich komme ja ursprünglich von der Operette, und das ist die Plattform für die starke, selbstbewusste Frau, die sich nimmt, was sie will oder den Männern sogar Angst macht. Miss Aouda ist im Buch aber auch erstaunlich selbstbewusst. Sie ist zwar still und sagt nicht viel, doch sie übernimmt am Schluss die emotionale Situation. So sind diese perfekten Frauen: Im Grunde klüger als der Mann und dezent und charmant regelnd im Hintergrund, damit es keiner merkt. Und Aouda ist so eine kluge Frau und sehr gebildet. Unsere Miss Aouda exponiert sich noch mehr und hat vor allem mehr Humor. Auch Josy hat Humor, und sie ist vielleicht noch ein bisschen bissiger. Auf jeden Fall sind das zwei starke Frauen, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Eigentlich ist es doch sehr erstaunlich, dass Aouda diesen chauvinistischen Fogg überhaupt erträgt. Doch Fogg ist im Buch, und auch das muss man betonen, nie diffamierend: Er redet nicht schlecht über andere Völker oder Frauen. Und es ist seiner historischen Perspektive geschuldet, wenn er sich anmasst, zu sagen, eine Frau dürfe man nur retten, wenn man sie auch ernähren könne. Im Grunde denken heute doch noch immer alle Männer so. Wir wissen alle, wie schlecht es Männern geht, wenn sie weniger als ihre Frauen verdienen.

Der Roman von Jules Verne ist für Erwachsene oder Jugendliche geschrieben. Was macht dein Stück zu einem Stück für Kinder?

Wir haben mit Max eine starke Identifikationsfigur für die Kinder. Eine urkomische Figur ist ausserdem der schurkische Detektiv Fix, der Max und Fogg um den ganzen Globus verfolgt, weil er denkt, dass Fogg ein Bankräuber ist. Fix muss sich immer wieder neu verkleiden, um inkognito zu bleiben und darf bei uns richtig Quatsch machen. Fogg wiederum ist unfreiwillig komisch. Das sind die Pole.

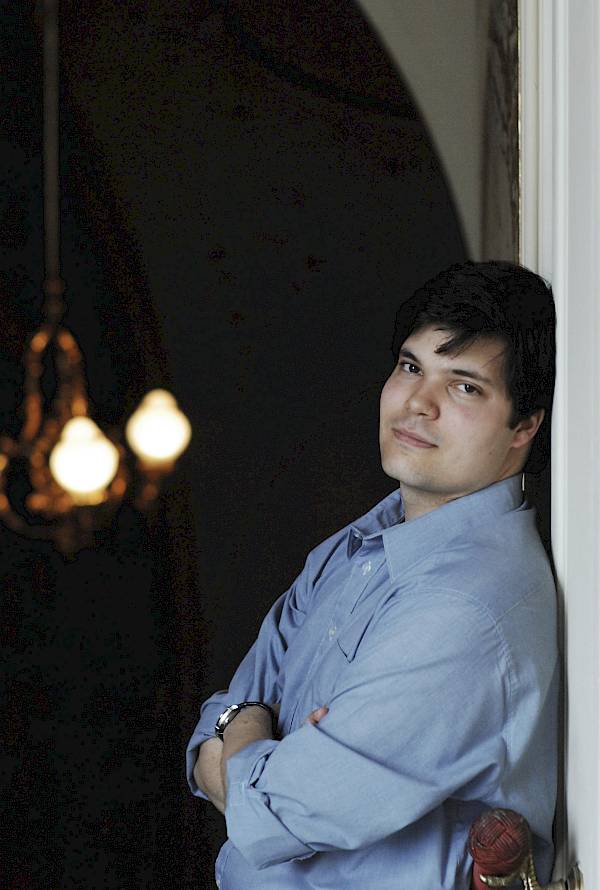

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Jonathan Dove? Ich habe das Gefühl, dass ihr euch besonders in eurem Humor getroffen habt.

Das stimmt. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber während unserer Arbeit, die wir mitten in Corona angefangen haben und grösstenteils über Zoom geführt haben, sind wir richtige Freunde geworden. Wir sind beide schon in einem gesetzteren Alter und da ist es nicht so selbstverständlich, dass man sich so findet. Es war pures Glück und eine Arbeit, die wirklich Hand in Hand ging. Jonathans Gespür für den Aufbau eines Stücks ist phänomenal. Da ist selten ein Takt zu viel, alles funktioniert.

Du bist nicht nur der Librettist dieser Oper, sondern machst auch die Regie. Wie kommt man einmal um die Welt auf einer Opernbühne?

Mit vielen Bühnenbildern und vielen Umbauten. Die Personen bleiben, aber die Welt ändert sich. Dafür ist natürlich die Guckkastenbühne des Barocks wie geschaffen und wurde ja auch dafür erfunden. Wir arbeiten zusätzlich mit animierten Projektionen, aber nicht im Sinne von Bebilderung, sondern als Fortsetzung unserer Welt auf der Bühne. Aber eine herkömmliche Revue im Sinne von «ein anderes Land – ein anderes Bild» wird es nicht werden...

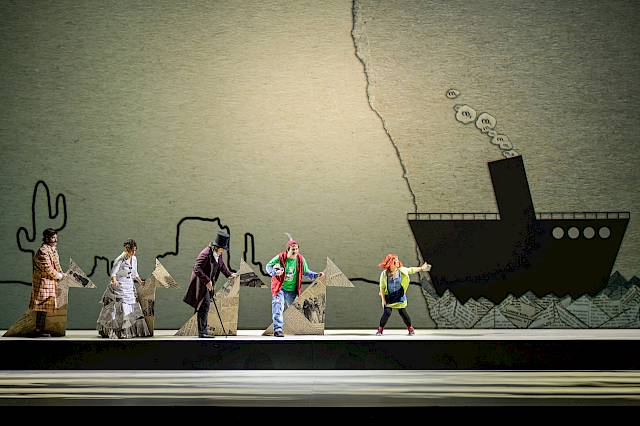

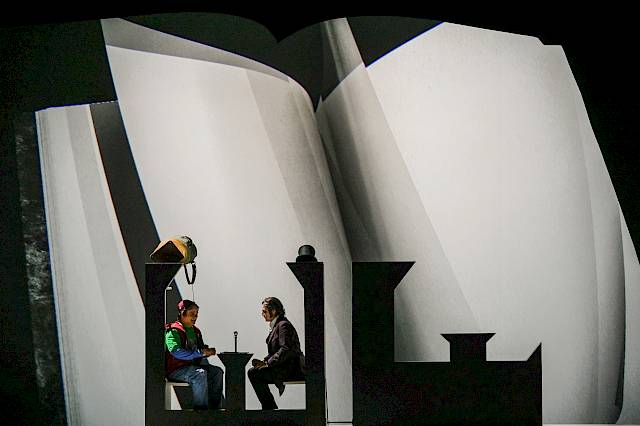

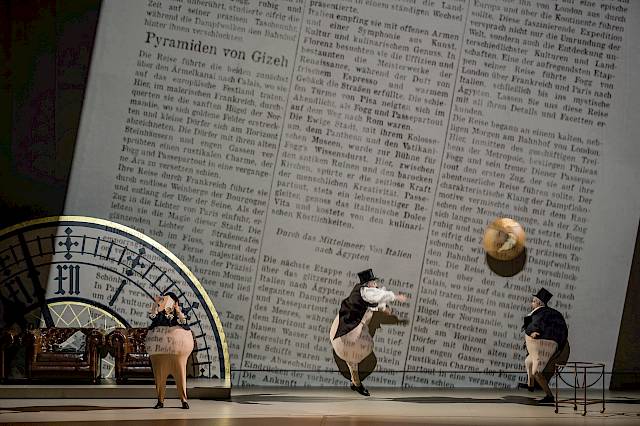

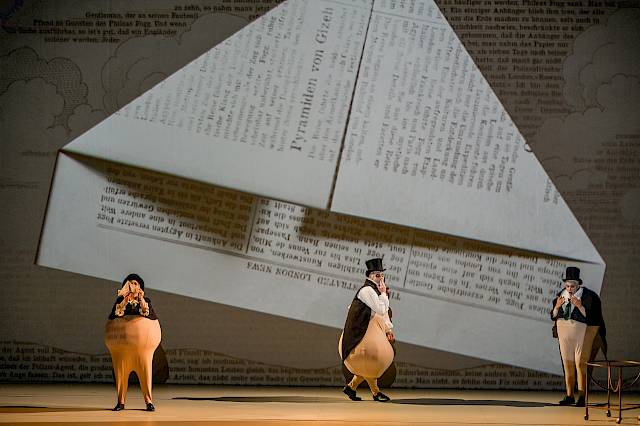

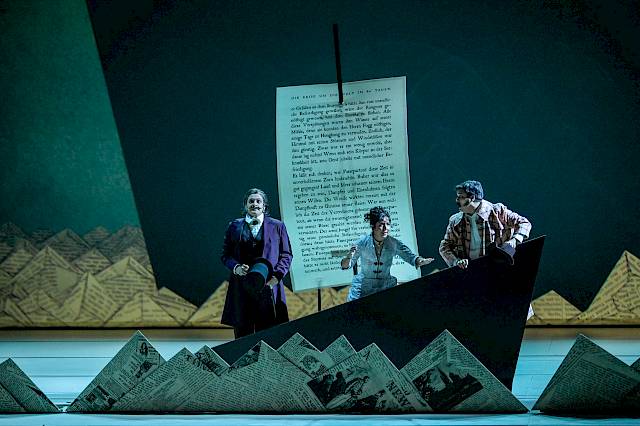

Du hast eine sehr prägnante Ästhetik für deine Inszenierung gewählt.

Max fällt ja in den Roman von Jules Verne. Und da haben wir gedacht, wir könnten die ganze Welt nur mit dem Buch erzählen, mit Papier, mit einzelnen Buchstaben, mit Seiten und Zeitungen von damals. Das beschränkt einen so wunderbar und regt die Fantasie an. Gerade bei Kindern finde ich es toll, wenn sie ein bisschen nachdenken müssen und plötzlich erkennen: Ah, das muss eine Pyramide sein! Viele Elemente des Bühnenbilds werden so aussehen, als seien sie aus Papier gefaltet. Unsere digital gewöhnten Kinder sollen dabei ruhig mitkriegen, dass man diese Dinge wirklich von Hand falten muss und nicht alles per Knopfdruck geschieht.

Bei Jules Verne herrschte noch dieser Fortschrittsglaube an die Technik. Heute bekommt man beim Thema Reisen gleich ein schlechtes Gewissen, man denkt an den Umweltfaktor, an Flugscham. Wie du bereits erwähnt hast, versucht Josy in deiner Version Max dazu zu bringen, an einer Klimademonstration teilzunehmen...

Zu Jules Vernes Zeiten konnte man ja noch nicht ahnen, dass das alles einmal in einer riesigen Klimakatastrophe enden würde. Mit Josy und Fogg thematisieren wir auch diesen Generationskonflikt, den wir gerade in unserer Gesellschaft sehen. Vom Alter her bin ich eher auf Foggs Seite, emotional aber näher bei Josy. Ich gehöre einer Generation an, die noch ohne Schuldgefühl fliegen konnte und viel von der Welt sehen durfte. Meine Neffen, die jetzt 18 Jahre alt sind und gerne auf Reisen gehen wollen, stellen sich natürlich die Frage: Fliegen oder nicht Fliegen? Dazu muss es für sie einen gewichtigen Grund geben. Ausserdem ist die Hälfte der Welt wegen Kriege, politischer Unruhen oder weil es sonst zu gefährlich ist, gerade sehr unerreichbar. Das ist schrecklich für die heutige Jugend. Ich durfte vor 30 Jahren noch eine ganz andere Welt erleben, in der gerade die Visakarte erfunden wurde und wo man überall willkommen war. Alles war so leicht.

Dennoch konnte man kürzlich in der Zeitung lesen, dass zwei 81-jährige beste Freundinnen aus Amerika die Welt in 80 Tagen umrundet haben. Sie waren mit dem Ballon unterwegs, mit dem Schiff, sogar auf einem Husky Schlitten und gaben für Übernachtungen im Hotel nie mehr als 29 Euro aus… Allerdings nahmen sie ab und zu das Flugzeug. Wäre das für dich eine Option?

Ich bin tatsächlich einmal mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Sibirien gereist. Das ist immerhin in drei Wochen ein Drittel der Welt! Es war die mit Abstand beeindruckendste Reise, die ich je gemacht habe und eine unglaubliche Erfahrung, diese Meter wirklich zu fahren und zu spüren. Meinen Neffen würde ich allerdings eine Jahresweltreise in aller Ruhe und ohne Flieger vorschlagen – vielleicht eine Wanderreise, wie sie noch heute die Gesellen tun. Denn Reisen bildet. Ich hoffe sehr, dass meine Neffen das erleben dürfen.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 116, Oktober 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.