Herr Brunold, hatten Sie heute bereits ein Erlebnis, das Sie als «zufällig» beschreiben würden?

Zufällig ist so gut wie alles im Leben. Bereits Ihr Besuch bei mir ist hochgradig zufällig, sogar ein äusserst unwahrscheinliches Ereignis, wenn man bedenkt, welche Unmengen von notwendigen Bedingungen seit dem Urknall für eine solche Begegnung erfüllt sein müssen. Der Zufall ist jedenfalls ein ergiebiges und ein ebenso erfreuliches Thema. Und falls jemand den Zufall nicht mag, wird er sich in der Beschäftigung damit mit ihm versöhnen.

Der Zufall ist also etwas Positives.

Wir wollen das Schlusswort nicht vorwegnehmen, aber man kann sich nichts Abscheulicheres vorstellen, als eine Welt ohne Zufall. Das wäre der absolute Albtraum.

Was bedeutet denn Zufall genau?

Zufall im allgemeinsten Sinne ist das, was auch anders sein könnte. In der Philosophie nennt man das «Kontingenz», das heisst Möglichkeit, die als Kategorie der Notwendigkeit gegenübersteht, alles, was nicht notwendig ist und auch anders sein könnte. Fast alles könnte natürlich anders sein, wird man jetzt sagen, nur heisst das nicht, dass es beliebig anders sein könnte. Die Naturgesetze gelten immer. Falls etwas gegen die Naturgesetze verstösst, kann es sich nur um ein Wunder handeln.

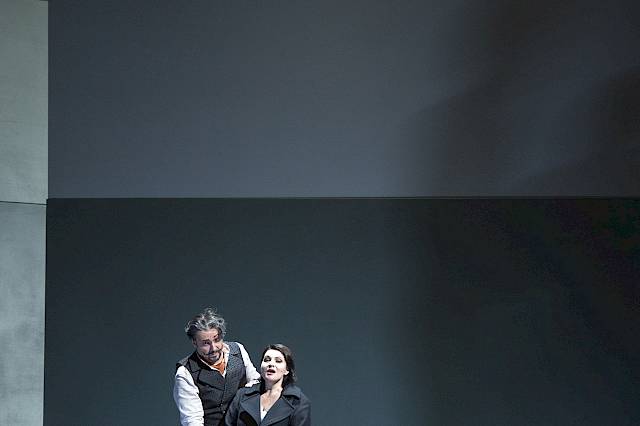

In Verdis Oper La forza del destino gibt es einen Moment, in dem der Zufall zuschlägt: Der Protagonist wirft eine Pistole auf den Boden, und es löst sich ein Schuss, der den Vater der Protagonistin tötet. Das ist umso fataler, als der Liebhaber der Protagonistin die Pistole mit den Worten «sieh her, ich bin unbewaffnet» als ein Zeichen des Friedens weggeworfen hatte. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang?

Die Leute werden geneigt sein anzunehmen, dass so etwas ja gar nicht sein kann. Als einzelnes Vorkommnis wirkt es in einem grotesken Grad unwahrscheinlich. Das kann dem Autor nicht entgangen sein. Der Vorfall hat natürlich Gleichnischarakter und deutet an, dass Zufall oder Schicksal eben schlechterdings alles können, was sie wollen. Wissenschaftlich muss man sagen: Unmöglich ist es nicht. Aber ein Sechser im Zahlenlotto, wenn nur eine einzige Person einen einzigen Tipp abgäbe, wäre nicht wahrscheinlicher.

Dass sich ein Schuss aus einer Pistole löst, ist aber doch gar nicht so unwahrscheinlich. «Murphys Law» besagt etwa, dass alles, was schiefgehen kann, auch irgendwann schiefgehen wird...

Irgendwann, ja. Wenn fünf Millionen Leute je fünfzig Mal ihre Pistolen hinschmeissen...

Wurden denn die Menschheitsgeschichte oder historische Ereignisse nicht immer wieder von absurden Zufällen geschrieben? Ich denke auch an wissenschaftliche Erfindungen wie das Penicillin, die Teflonpfanne oder den Pneu...

Sicher. Dabei ist das Glück oder eben der Zufall dem hold, der darauf vorbereitet ist, wie der Mikrobiologe Louis Pasteur gesagt hat – und vor ihm schon Machiavelli. Es kommt darauf an, die Gelegenheit zu erkennen, wenn sie kommt, und sie nicht zu verpassen. Dieses Zusammenspiel ist es, das die Erkenntnis und andere Fortschritte voranbringt. Von der unausgesetzten, nimmermüden Suche hängt alles ab, und wer beharrlich genug sucht, stösst dabei zumindest auf ganz andere Dinge als die gesuchten. Wir haben dafür den magisch klingenden Begriff «Serendipity».

Als ich zu Ihnen fuhr und den Anschluss verpasste, weil der Zug Verspätung hatte, traf ich eine Dame, die an den genau gleichen Ort musste. Wir teilten uns ein Taxi. Was für ein Zufall, befand ich. Die Dame entgegnete, das sei kein Zufall, sondern Glück, das einem zufalle...

Vieles «fällt» im Zusammenhang mit dem Zufall, vieles fällt auch «aus» – und «ab»...

...und «auf»...

Das Verb «auffallen» ist ein Schlüsselwort im Zusammenhang mit dem Zufall. Denn im Grunde genommen ist alles, was sich ereignet, im selben Masse absolut unwahrscheinlich. Wirklich exakt im selben Mass. Nur fällt nicht alles auf.

Können Sie ein Beispiel geben?

Sie denken an jemanden, und derjenige ruft Sie genau in diesem Moment an. Das ist natürlich ein sehr auffälliges Zusammentreffen und kann deshalb fast nicht zufällig sein, glauben Sie. Da muss etwas anderes im Spiel sein! Aber wenn Sie um 9.47 Uhr an jemanden denken, und dieser ruft Sie um 15.43 Uhr an, dann ist diese Konstellation nicht weniger zufällig und auch nicht weniger unwahrscheinlich, als wenn er im selben Augenblick anrufen würde. Oder nehmen Sie ein fabrikneues Kartenspiel von 52 Karten. Wenn Sie das gut mischen, ist die Zahl der möglichen resultierenden Kartensätze 10 hoch 68. Hätten Sie ein Kartenspiel von 62 Karten, wäre die Zahl möglicher Blätter, möglicher Anordnungen dieser 62 Karten, bereits grösser als die Zahl der Atome im Universum. Jedes Blatt, das hier liegt, ist genau gleich unwahrscheinlich, wie wenn zum Schluss ein Kartensatz in exakt der gleichen Ordnung auf dem Tisch liegt, wie Sie ihn ausgepackt haben: Herz Ass bis zur Zwei, Kreuz Ass bis zur Zwei – das wäre doch ziemlich unwahrscheinlich, wenn Sie nach fünf Minuten Mischen erneut ein solches Anfangsblatt hätten...

Da würde man zumindest den Kopf schütteln.

Genau wie im Zahlenlotto nur selten jemand die Zahlenreihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 ankreuzt, obwohl die Wahrscheinlichkeit, damit einen Sechser zu machen, nicht kleiner ist als mit jeder anderen Zahlenkombination. Und das ist ein Modell für jede Art von Ereignissen. Nur dass die Ereignisse in sehr unterschiedlichem Masse auffällig sind. Wir erwarten vom Zufall eine einigermassen unauffällige Aufführung. Wir erwarten, dass er sich ein bisschen zufällig und nicht allzu unzufällig – unwahrscheinlich, heisst das – gebärdet, denn «unwahrscheinlich» neigen wir mit «unzufällig» gleichzusetzen, und da kann dann eben nur etwas anderes im Spiel sein.

Und hier kommen wir zum Schicksal...

Genau. Die Unglaublichkeit oder eben die plötzlich sichtbar gewordene Unwahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses lassen sich in unseren Augen dann einfach nicht mehr dem Zufall zuschreiben. Wenn der Zufall zu merkwürdige, zu bösartige, zu heftige Ergebnisse erzielt, muss etwas anderes der Grund dafür sein. Der Zufall ist immer wieder einmal zu wild am Werk, als dass er sich so ohne Weiteres schlucken liesse, unsere Überraschung hindert uns daran.

Dafür haben die Menschen dann das Wort «Schicksal» erfunden.

Ich glaube nicht, dass sie es dafür erfunden haben. Den heutigen philosophischen Zufallsbegriff gibt es seit den alten Griechen, seit Aristoteles, würde ich sagen – das Schicksal ist wahrscheinlich sehr viel älter, hat sich aber bis heute gehalten, und zwar durch sämtliche Wendungen der Geistesgeschichte. Das Schicksal geistert als ein Element in praktisch jedem bisher bekannten Weltbild herum. Das Wort ist sehr heterogen in seiner Bedeutung, changiert zwischen der Bestimmung durch höhere Mächte und dem Spiel des blinden Zufalls. Der Begriff des Schicksals ist überhaupt sehr schwer zu fassen. Was sich durch die Jahrtausende seiner mäandernden Karriere hält, ist wohl die Unverfügbarkeit für den Menschen. Schicksal ist, worauf wir keinen Einfluss haben.

Im Schicksalsbegriff schwingt also immer das Bewusstsein der eigenen Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht mit?

Ich denke schon. Man kann dem Schicksal leider auch durch Fügsamkeit nachhelfen, man schickt sich in es, sagt man, und dann gibt es auch die Geschichte mit der sich selbst bewahrheitenden Prophezeiung, die eintritt, weil man daran glaubt...

... wie Leonora in Verdis La forza del destino, die bereits vor dem ersten Unglück davon redet, ein Opfer des unerbittlichen Schicksals zu sein. Einsam und alleine werde sie durch die Lande ziehen müssen – und genau das trifft dann auch ein.

Auf der Bühne herrscht seit der griechischen Antike grundsätzlich viel Schicksal, nicht wahr, diese tragische Unentrinnbarkeit, von Euripides bis Goethe, bis Beckett. Fast könnte man im Schicksal eine Erfindung des Theaters sehen. Wobei darin vermutlich auch die Katharsis zum Zug zu kommen hat: Dem Publikum soll über eigene Schläge hinweggeholfen werden, es soll gezeigt werden, dass die lieben armen Menschen damit nicht allein sind.

Wann und warum hadert man mit dem Schicksal oder dem Zufall?

Wahrscheinlich, wenn es Menschen schwerfällt, über ein Unglück hinwegzukommen und sie immer wieder darauf zurückkommen. Im Bemühen zu verdauen wird wiedergekäut, vor allem, wenn solche Schläge in Serie auftreten. Möglicherweise ist hier ein Selbstverstärkerprozess am Werk: Unverdaulichkeit durch hartnäckiges Verdauen. Und Glück und Pech kommen ja meistens in «Launen», in «Sprüngen» oder in «Strähnen» und nicht mit schön geordneter Regelmässigkeit. Werden Menschen von einer Serie von Unglücksmomenten gebeutelt, sind sie entkräftet und denken nicht mehr besonders klar und gradlinig. Wer entkräftet ist, neigt ausserdem dazu, die Waffen zu strecken. Das geht dann in Richtung Fatalismus und Pessimismus und drückt sich in der Haltung aus, dass man sowieso nichts dagegen tun kann. Schlimmer noch, wenn man als Handelnder selber daran beteiligt war. Wo eigenes Verschulden im Spiel ist, wird alles nur ärger.

Vielleicht wird dann auch ein Sündenbock gesucht. Ist das auch mit ein Grund dafür, dass die Menschen personifizierte Schicksalsmächte erfunden haben? Bei den Griechen sind das die Tyche und die Moiren, bei den Römern Fortuna und die Parzen...

Das gilt in einem stark erweiterten Sinn. In der kognitionswissenschaftlichen Literatur etwa ist sehr viel die Rede davon, dass die Evolution uns dahingehend präpariert haben muss, hinter allem Akteure zu vermuten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich in einem Laubwald auf einen Stein setzen und hinter Ihnen raschelt es? «Achtung, Schlange!» hoffe ich, denn besser denken Sie nicht zuerst an einen harmlosen Windstoss. Es gehört zu unserem überlebensnot wendigen Alarm system, allenthalben Akteure anzunehmen, vor denen wir uns davonmachen können – Akteure mit Absichten und Zielen, auch wenn wir sie nicht sehen. Im Prozess der Evolution hat sich das verallgemeinert, schloss auch Phänomene wie den Donner usw. ein. Die Vielzahl der Götter, die ganze Belegschaft des Olymps, wird von den Evolutionstheoretikern und gewissen Religionswissenschaftlern also als ein natürliches Phänomen erklärt.

Gott würfelt nicht, soll Albert Einstein einmal gesagt haben. Was steckt hinter diesem berühmten Zitat?

Einstein war schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts damit konfrontiert, dass in inneratomaren Vorgängen und in der Quantenwelt Zufallsprozesse am Werk waren. Dagegen wehrte er sich nach Kräften und glaubte, dass auch da nichts ohne Ursache geschieht. Die Ursache dafür habe man bloss noch nicht entdeckt. Er irrte sich. Heute und schon länger besteht Konsens darüber, dass er damit Unrecht hatte.

Also regiert der Zufall die Welt.

Nicht allein, aber er regiert mit. Der Zufall schafft Fakten, die dann «unzufällig» weiterwirken. Oft regiert der Zufall in einer erschreckenden Art und Weise, weil er eben vieles nicht ausschliesst und uns um einen Haufen Sicherheiten bringt, auf die wir uns gerne verlassen hätten. Aber das heisst nicht, dass schlimme Ereignisse in der Menschheitsgeschichte in jedem Fall dem Zufall zuzuschreiben wären. Böses kann durchaus auch Menschenwerk sein. Wie gesagt wäre für mich aber das Schlimmste, das man sich vorstellen kann, ein Universum, in welchem schlechterdings gar nichts dem Zufall überlassen bliebe. Dann wäre die gesamte Menschheitsgeschichte in der ersten Milliardstel Sekunde nach dem Urknall bereits festgestanden. Eine absolut groteske Vorstellung! Aber in der Physik gibt es zwingende Einwände dagegen, nur schon weil in der materiellen, physikalischen Welt nichts unendlich genau ist. Die Annahme, Ereignisse seien allesamt exakt vorherbestimmt, setzt deren unendliche Präzision voraus. Doch überall sind Spielräume, an denen wir uns freuen können. Die in der mikrophysikalischen Welt zeigen sich in der makrophysikalischen. Schon der Zeitpunkt, wann ein Wassertropfen am Wasserhahn abreisst, lässt sich nicht mit beliebiger Genauigkeit voraussagen. Das Sein aller Materie bedeutet Unschärfe und Vagheit. Der Determinismus, wonach alles vorbestimmt sein muss, ist jedenfalls längst erledigt. Diese Schlachten sind gewonnen, auch wenn dieses empörende und erschütternde Weltbild aus dem 19. Jahrhundert derzeit etwa durch die Hirnforscher wieder stark gemacht wird...

... im Zusammenhang mit der Frage nach der Freiheit des Willens und der Frage, wie unabhängig oder eingeschränkt wir in unseren Entscheidungen sind.

Ja. Aber auch da stellt sich sofort die Frage, worum es sich beim freien Willen denn überhaupt handelt und wo genau die Freiheit liegt. Nur dadurch, dass unsere Handlungen in einem naturwissenschaftlichkausalen Sinn nicht vorherbestimmt sind, kommt man dem freien Willen nicht näher. Indeterminismus heisst ganz einfach, dass nicht alles lückenlos kausal verursacht ist. Aber der Zufall allein kann es ja auch nicht sein, dem wir unsere Freiheit verdanken. Sonst hätten wir ein Bild von einem Willen, der einem Schlottergelenk gleicht, in welchem der Schalthebel einmal nach links und dann wieder nach rechts springt, rein zufällig gewissermassen. Und unsere Handlungen, das würde daraus folgen, wären dann gar nicht mehr verursacht. Doch Willensakte und die durch den Willen gesteuerten Handlungsabläufe gehorchen durchaus regelhaften Verknüpfungen von Ursachen mit Wirkungen, wobei man bei Handlungen eher von Gründen und Folgen spricht. Unsere Geschicke und unser Schicksal liegen sicher nicht allein in unserer Hand. Doch dank unseres Willens können wir darauf Einfluss nehmen, auf sie einwirken und sie mitgestalten.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

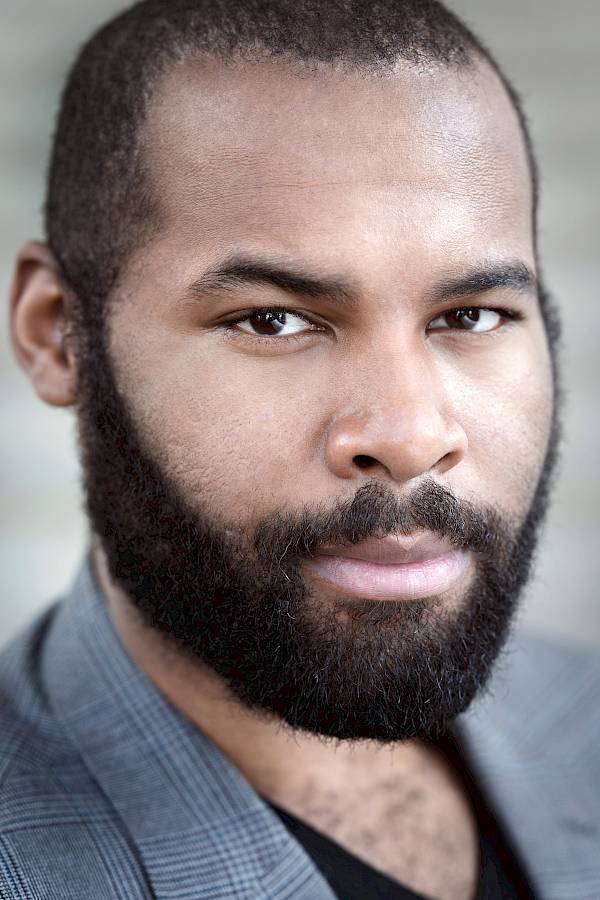

Georg Brunold ist promovierter Philosoph.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.