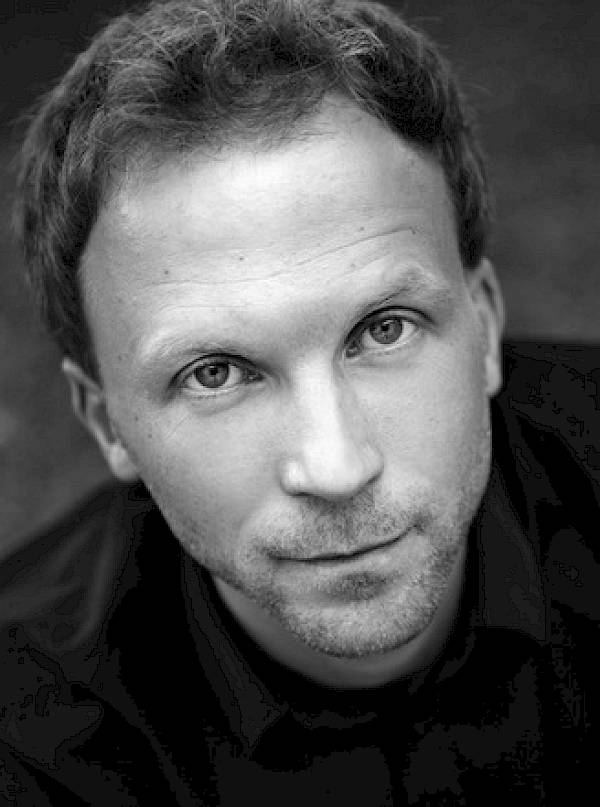

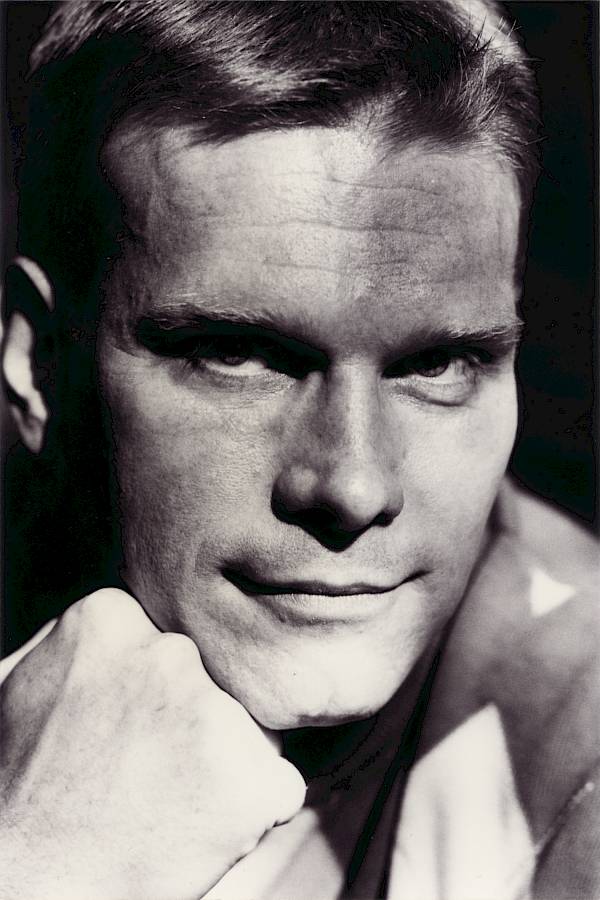

Ein Gespräch mit Regisseur David Hermann und Bühnen- und Kostümbildner Christof Hetzer vor der Premiere 2015 über eine Frau, die die Extreme sucht und daran zerbricht.

David Hermann und Christof Hetzer, wie ist es für Euch, La traviata auf die Bühne zu bringen – eine der meistgespielten Opern überhaupt, an die viele ganz konkrete Erwartungen haben?

David Hermann: Zunächst hat mich diese Popularität etwas gehemmt. Aber als ich mich mit dem Stück beschäftigte, merkte ich, dass im Zusammenwirken von Musik und Text Perspektiven vorhanden sind, die vielleicht noch nicht abgenutzt sind und die das Stück neu aufladen können. Zum anderen ist es ein Stoff, der von Verdi sehr zeitgenössisch gemeint war; deswegen ist es interessant, das Stück an uns heranzuholen und zu fragen: Welche Relevanz hat es heute, wie würden sich heutige Charaktere in diesem Stück bewegen? Während der Vorbereitung haben wir viele Schichten abgetragen und interessante Spannungsfelder entdeckt, unter anderem eine grosse Ansammlung von negativer Energie: Es ist erstaunlich, wer hier wen wie manipuliert, hintergeht und beeinflusst!

Um ein Beispiel zu geben: Im ersten Akt auf der Feier von Violetta gibt es eine Auftrittsmusik, von der jeder weiss: Hier tritt jetzt der Chor auf. Wenn man aber genau liest, könnten an dieser Stelle auch einige Leute die Party verlassen, weil die meisten Gäste zu spät kommen und auf der Party nichts los ist.

Eure Intention ist es also, diesen schon von Verdi zeitgenössisch gemeinten Stoff in die Gegenwart zu holen; in welcher Welt spielt Eure Inszenierung?

Christof Hetzer: Wir reproduzieren ja keine Welt. Wir nehmen uns wie die Hyperrealisten in der bildenden Kunst ein paar Elemente aus einer existierenden Welt heraus und lassen alles, was uns nicht interessiert, weg. Dadurch sieht man noch genauer, wie diese Elemente miteinander funktionieren. In einer so hohen sozialen Schicht wie der, in der wir uns hier bewegen, kommuniziert alles mit- einander: Die Schuhe, die man trägt, sagen genauso etwas über den sozialen Status aus wie die Art und Weise, wie man sich seine Brille abnimmt. Wir erhoffen uns, dass wir dadurch gewisse Dinge unters Mikroskop legen und der Präzision von Verdi gerecht werden können.

DH: Der Präzision, aber auch der Ökonomie der Mittel! Verdi schreibt sehr kompakt und sehr scharf, und das ist es auch, was wir in der theatralischen Sprache suchen. – Auf das ganze Stück gesehen, geht es natürlich um den Verlust. Das Stück ist ein grosser Showdown, ein kapitaler Absturz. Das manifestiert sich auch in den Bühnenräumen, die Christof entworfen hat: Zu Beginn gelten in diesen Räumen gewisse Regeln und Verlässlichkeiten, die sich mehr und mehr auflösen. Alles wird immer weniger, ausgesparter, isolierter.

CH: Die Gesellschaft, die wir zeigen, ist natürlich eine High Society von heute, aber ohne Jahreszahl, relativ ungebrochen, noch vor der grossen Finanzkrise…

DH: …und vor der digitalen Revolution. Es gibt noch keine Handys...

CH: ...es findet alles noch live und in der Realität statt. Und dabei wird genauestens registriert, wer zu spät kommt und wer wie viele Portionen Crèmeschnitte isst.

Offenbar hat sich in dieser High Society viel Aggression angestaut; woher kommt die Lust daran, den anderen blosszustellen?

CH: Bei vielen Menschen führt Unsicherheit dazu, dass sie denken, wenn sie als erste handeln, haben sie zumindest einen Vorteil.

DH: Im Stück ist der Ursprung der Aggression oder des Konfliktes die Frage, ob Violetta es als High Class Escort Girl überhaupt noch packt, nachdem sie ein Jahr lang wegen ihrer Krankheit ausgefallen war. Denn sie hat eine Gegenspielerin, nämlich Flora; zwischen den beiden gibt es von Anfang an eine starke Konkurrenz. Der Leistungsdruck in diesem Berufsfeld, dieses ständige sich-selbst- Vermarkten und -Optimieren, ist ein Stress, der vielen Menschen heute vertraut ist. Die Grenze zwischen Beruf und Privatleben droht zu verschwinden. Bei einem Berufsbild wie der Prostitution ist das noch stärker der Fall, weil der ganze Körper involviert ist. Dann führt Gaston auch noch Alfredo auf der Party ein, der aus einer sozial niedrigeren Schicht kommt, um Violetta zu provozieren, und das geht eigentlich auch von Flora aus. Die Rivalin möchte nicht, dass Violetta ihren Marktanteil zurückbekommt. Die Aggression entsteht aus dem Kampf um den Markt. Und wenn jemand in diesem Geschäft strauchelt, gibt es immer Menschen, die es geniessen, den Untergang zu beobachten und zu manipulieren. Schadenfreude und Missgunst sind leider etwas, das den Menschen innewohnt. Deshalb stürzt Violetta so tief, weil ihre vermeintlichen Freunde keine echten Freunde sind. Solange du funktionierst, gehörst du dazu, aber sobald du ein Problem hast und nicht mehr wie ein Rädchen im Getriebe arbeitest, fliegst du raus und bist ganz schnell ersetzbar. Jeder kennt ähnliche Situationen aus seinem Leben.

Violetta war ein Jahr krank und konnte nicht arbeiten; wenn sie in die Gesellschaft zurückkehrt, steht sie unter grossem Leistungsdruck. Im Libretto hat sie Tuberkulose; man kann aber diese Krankheit auch im übertragenen Sinn verstehen.

DH: Bei fast jedem Krankheitsbild ist auch ein psychosomatischer Anteil dabei. Mich interessiert in unserem Zusammenhang eher ein Burnout- oder ein Borderline- Syndrom, ein grundsätzliches Überfordert-Sein, ein Zustand, in dem man Dinge sieht, die gar nicht da sind. Das kann man im ersten Bild sehr gut zeigen: Wenn hier die Bewegung plötzlich einfriert, dann ist das die subjektive Wahrnehmung von jemandem, der unter extremem Stress leidet und deshalb Wahrnehmungsstörungen hat. Ich finde interessant, dass Violetta genau in der Mitte des Stücks kollabiert – in dem Moment, in dem sie auf den Vater Alfredos trifft, der eine grosse Ruhe ausstrahlt und sehr geerdet ist; da lässt sie sich plötzlich fallen und sagt: Ich kann nicht mehr, alles, was ich mir vorgenommen habe, ist zu gewollt, zu konstruiert, nicht kommuniziert; da ist sie am Ende. Bis dahin hält sie alles fest.

Trotzdem bedeutet ja schon die Begegnung mit Alfredo im ersten Bild eine grosse Veränderung in ihrem Leben – sie lässt ein Gefühl zu, das sie vorher nie zugelassen hat.

DH: Ja, bis dahin war sie nie verliebt, das passiert jetzt zum ersten Mal. Das Tragische ist wiederum, dass sie damit so gar keine Erfahrung hat – wie führe ich eine Beziehung, wie geht das überhaupt? Intuitiv dreht sie alles um: Jetzt ist sie es, die den Mann bezahlt. Aber nicht, um Alfredo zu manipulieren, sondern aus dem Reflex heraus, über die finanziell schwierigen Verhältnisse nicht sprechen zu wollen – vielleicht auch, weil das Geld in der Vergangenheit immer ihr Leben regiert hatte. Sie möchte utopisch, paradiesisch leben, aber diese Konstruktion ist labil und bricht genau in der Mitte des Stücks zusammen. Auch die Rückkehr in ihr altes Leben funktioniert nicht mehr, und dann kommt der endgültige Fall, der mit ihrem Tod endet.

Gibt Violetta also deshalb der Bitte des Vaters nach, auf Alfredo zu verzichten, weil sie selbst diese auf Unwahrheit aufbauende Situation nicht mehr aushält?

CH: Ich glaube, das ist eine Mischung. Sie hat auch das Gefühl, durch den Verzicht auf eine seltsame Art und Weise Teil von etwas zu werden, ein wichtiger Teil der Familie.

DH: Auch in diese Rolle steigert sie sich hinein. Jede Rolle, die Violetta annimmt, überspannt sie. Zu Anfang ist es die Rolle der perfekten Gastgeberin, die sie überfordert; dann die Rolle der Liebhaberin, die das Paradies aufrecht- erhalten will – das klappt nicht, weil die Grundlage dafür fehlt, nämlich das Geld. Und dann steigert sie sich in die Rolle derer hinein, die Alfredos Familie das Glück ermöglichen will, indem sie aus Alfredos Leben verschwindet.

Das Entscheidende für ihr Einwilligen in die Bitte des Vaters ist demnach, dass Violetta schon vor dessen Erscheinen begreift, dass dieses Leben im sogenannten Paradies auf Dauer nicht funktionieren kann, dass sie die von ihr und Alfredo konstruierte Scheinwelt nicht länger aufrechterhalten kann.

CH: In ihrer Verzweiflung erkennt sie einen Silberstreifen am Horizont: Sie glaubt, einen Weg zu sehen, wie sie bei Alfredo in makelloser Erinnerung bleiben kann. Die kurze Vision vom Heldentod ist im Grunde eine Selbststilisierung über den Tod hinaus.

DH: Sie kreiert sich wieder ein Bild, eine Rolle. Obwohl Violetta viel empfindet, ist das Äussere für sie sehr wichtig; es geht immer auch darum, die Fassade aufrecht zu erhalten. Das macht auch diese Oper so unglaublich spannend: Verdi zeigt beide Seiten, vor und hinter der Fassade, die Abgründe und die Gefasstheit.

Ganz stark ist das ja schon in Violettas Arie im ersten Akt herausgearbeitet, in der sie zwischen zwei extremen Polen schwankt: Einerseits ist ihr bewusst, dass sie ein sehr einsames und unglückliches Leben führt, andererseits will sie ihre Freiheit nicht aufgeben.

Man fragt sich allerdings, was das für eine Freiheit ist innerhalb all dieser Abhängigkeiten, die das Leben als Edelprostituierte ja auch mit sich bringt.

DH: Sie sagt ja: Ich muss frei sein! Das ist keine Freiheit, die von innen kommt, das ist ein Zwang zu feiern, ein Zwang, sich zu amüsieren. Sie sagt, sie möchte vor Vergnügen sterben, daran vergehen. Das hat etwas Selbst- zerstörerisches. Ein Stück weit hat diese Figur ihren Absturz in meiner Lesart auch selbst mit verschuldet, weil sie immer ins Extrem geht.

Also ist Violetta kein Opfer der Gesellschaft?

DH: Nicht nur, finde ich.

CH: Auf jeden Fall aber auch, denn die Gesellschaft funktioniert nach Marktgesetzen und fragt nicht danach, wie es den Menschen geht.

Geht Ihr also davon aus, dass die Beziehung zwischen Violetta und Alfredo auch ohne die Intervention des Vaters nicht glücklich geworden oder geblieben wäre?

DH: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube an diese Liebe. Die Gefühle von Violetta und Alfredo sind echt! Aber wie wir alle wissen, bedeutet eine Beziehung auch Arbeit...

CH: Die Dauer einer Beziehung sagt nichts über ihre Qualität! In den drei Monaten, in denen Violetta und Alfredo zusammen sind, lieben sie sich wirklich.

DH: Trotzdem wäre mehr Ehrlichkeit gut gewesen. Dadurch, dass beide der Realität – dass nämlich kein Geld da ist – ausgewichen sind, wurde ihre Liebe zerstört. Vielleicht wären sie ein tolles Paar geworden. Alfredos Motivation im ersten Bild ist: Ich hole dich raus aus diesem Netz von Intrigen und Abhängigkeiten. Daran glaube ich.

Alfredos Vater ist in Eurer Sicht nicht nur Repräsentant der intoleranten Gesellschaft, der das Glück Violettas und Alfredos brutal zerstört.

CH: Germont ist vor allem ein Realist. Wir haben uns immer vorgestellt, er sei ein Weinbauer aus Südfrankreich, der einen alternativen und selbstbestimmten Lebensstil hat, sich aber auch dessen bewusst ist, dass im Dorf geredet wird. Das ist heute noch genauso aktuell wie vor 150 Jahren. Germont weiss, Violetta kann in dieser Konstellation nicht glücklich werden. Wenn die ganze 68er-Generation es nicht geschafft hat, warum soll sie es dann schaffen, die gesellschaftliche Spaltung zu überbrücken? Aber natürlich ist er auch rücksichtslos und egoistisch.

DH: Verdi ist als Figurenzeichner grandios, denn er zeigt, dass Germont auch Mitleid hat mit Violetta, er ist nicht einfach brutal. Er bleibt nicht kalt und distanziert, er leidet mit, es kostet ihn Kraft, dieses Glück zu zerstören.

Trotzdem ist sein Eingreifen grausam. Aber er macht einen Prozess durch im Laufe des Stückes und erkennt am Ende seine Schuld. Musikalisch ist interessant, dass im zweiten Akt kein Liebesduett von Violetta und Alfredo vorkommt, nur Alfredos Arie, in der er allein von seinem Glück singt, dafür aber ein wunderschönes Duett zwischen Violetta und Germont. Hier hat man den Eindruck, als fände deutlich mehr emotionaler Austausch statt als jemals zwischen Violetta und Alfredo.

DH: Absolut. Das ist übrigens eine gigantische Schauspielszene. Nach dem Duett mit Violetta trifft Germont auf Alfredo – und Alfredo sagt gar nichts. Aus dieser Verweigerung entsteht eine sehr interessante Energie, die ganz viele Farben bei Germont freisetzt, weil er auf verschiedenste Arten versucht, seinen Sohn zum Sprechen bzw. Singen zu bringen. Die Kommunikation, die zwischen Germont und Violetta funktioniert, funktioniert zwischen Vater und Sohn überhaupt nicht. Das kennt jeder, dass man mit seinen Eltern einfach nicht reden will. Wie Verdi das auf aufs Musiktheater überträgt, ist beeindruckend.

Eines der vielen Argumente, mit denen Germont versucht, Violetta davon zu überzeugen, sich von Alfredo zu trennen, ist die Religion; was für eine Rolle spielen Glaube und Religion für Violetta?

DH: Wir haben vorhin von den Extremen gesprochen, in die Violetta verfällt: Zu Beginn des Stückes ist sie eine Prostituierte in einer gesellschaftlich nicht anerkannten Position. Und als Heilige will sie enden. Sie versteigt sich innerlich in diese Heiligenrolle, und ich habe das Gefühl, dass sie im vierten Bild einen starken Kontakt aufgebaut hat zu einer höheren spirituellen Instanz. Das ist eine befremdliche Wesensveränderung, die auch Alfredo und seinen Vater irritiert. Auch in dieser Rolle geht sie wieder ins Extrem, indem sie sich etwas konstruiert, dass es eigentlich gar nicht gibt – das ist eine tragische Flucht in eine Scheinwelt.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach, Dramaturgin am Opernhaus Zürich.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 28, April 2015.

Das MAG können Sie hier abonnieren.