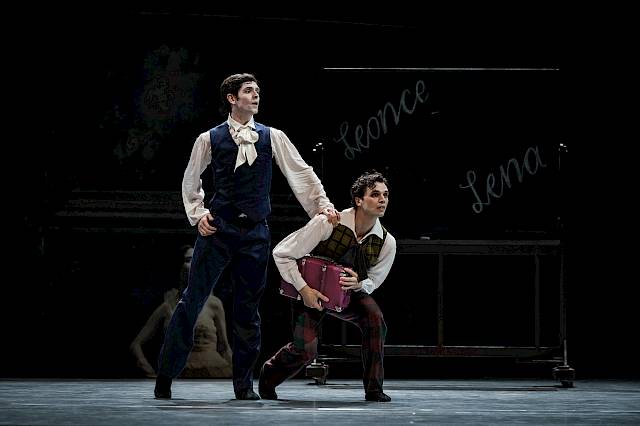

Das Ballett Zürich entdeckt einen Dichter.

Ein Gespräch mit Christian Spuck

Christian, mit Leonce und Lena und Woyzeck hat sich das Ballett Zürich bereits 2013 auf die Spuren des deutschen Dichters Georg Büchner begeben. Was war der Hintergrund für dieses ungewöhnliche Projekt?

Normalerweise beschäftigen sich Ballettcompagnien mit Choreografen und ihren Werken. Dass sich das Ballett Zürich mit gleich zwei Produktionen einem Dichter zugewandt hat, war für die Tänzerinnen und Tänzer, aber auch für das Publikum eine neue, reizvolle Erfahrung. Georg Büchners bilderreiche und witzige Sprache sowie sein scharfer Blick auf die soziale Realität seiner Zeit hatten mich seit langem fasziniert. Es ist kaum zu glauben, dass er nur 23 Jahre alt geworden ist. Was für eine unbändige Energie tritt einem aus dieser Biografie entgegen! Büchner war Revolutionär, Dichter und Wissenschaftler aus Überzeugung und Leidenschaft. Mit Leonce und Lena und Woyzeck haben wir 2013 den 200. Geburtstag von Georg Büchner begangen. An zwei sich ergänzenden Abenden hatte das Publikum Gelegenheit, einem Dichter zu begegnen, der mit Zürich auf besondere Weise verbunden ist und hier die letzten Monate seines Lebens verbrachte. Dass wir Leonce und Lena jetzt in grossteils neuer Besetzung herausbringen, ist für die Compagnie und mich eine grosse Freude.

Was macht Büchners Stücke für dich als Choreografen interessant?

Neben der Zeitlosigkeit der Texte und ihrer unverminderten Aktualität ist es vor allem die kurze und kompakte Struktur, die einer choreografischen Umsetzung entgegen kommt. Die Handlung in Leonce und Lena wie auch in dem nur als Fragment überlieferten Woyzeck entwickelt sich in schnell aufeinanderfolgenden stationsartigen Szenen, auf die man dramaturgisch mit relativ grosser Freiheit reagieren kann. In beiden Geschichten gibt es genau die temporeichen Handlungsvorgänge, die man für ein «Literaturballett» braucht. Büchner hat seine Figuren mit übergrosser Genauigkeit charakterisiert, was mir unglaublich viele Anregungen liefert, um für sie eine individuelle Körpersprache zu erfinden. Vor allem aber geht es bei so einer choreografischen Adaption auch darum, eine Dimension zu eröffnen, die der blosse Text nicht bietet. Anstatt den Text nachzubuchstabieren, benutze ich ihn als Ausgangspunkt, um selbst kreativ zu werden.

Worin liegt die Zeitlosigkeit von Leonce und Lena?

In seinem Lustspiel kritisiert Büchner die sozialen Verhältnisse seiner Zeit. Natürlich kann man die Zustände in den deutschen Zwergstaaten des ausklingenden Absolutismus nicht mit der heutigen Situation vergleichen, aber so wie König Peter sich nur mit einem Knoten im Taschentuch an seine Untertanen erinnert, darf man sich in unseren Tagen oft genug darüber wundern, wie die Mächtigen von heute an den Interessen ihrer Wähler vorbeiregieren. Obwohl sich Leonce und Lena den von ihren Vätern für sie geschmiedeten Hochzeitsplänen durch Flucht entziehen, finden sie sich am Ende gemeinsam vor dem Traualtar wieder. Mit diesem Fatalismus der Geschichte und der Erfahrung, dass sich an manchen Dingen trotz edelster Absichten nichts ändern lässt, hat sich wohl jeder schon konfrontiert gesehen. Und jeder kennt sicher einen Leonce, der vor Langeweile umkommt und nicht weiss, was er mit dem Leben anfangen soll – das gehört zu den Phänomenen der späten Pubertät. Neben der Bestandsaufnahme einer gesellschaftlichen Situation wird in Leonce und Lena sehr klar danach gefragt, was ein Leben lebenswert macht.

Deine Ballettadaption von Leonce und Lena ist 2008 für das Aalto Ballett Theater in Essen entstanden und wurde mit grossem Erfolg von den Grands Ballets Canadiens und dem Stuttgarter Ballett gezeigt. Warum hast du sie auch ins Repertoire des Balletts Zürich übernommen?

Wann immer man so ein Ballett mit einer neuen Compagnie einstudiert, begibt man sich auf Entdeckungsreise zu dem, was man einst selbst kreiert hat. Noch einmal hat man die Möglichkeit, Dinge zu hinterfragen und eventuell auch zu verändern. Natürlich gibt es in der Zürcher Fassung Unterschiede zu der Version aus Essen. Dramaturgisch haben wir einige Aspekte geschärft, und als Choreograf reagiere ich jeweils auf die individuellen Möglichkeiten unserer Zürcher Besetzung. Es lag nahe, dieses Ballett im Kontext des Büchner-Geburtstages in der Büchner-Stadt Zürich zu zeigen. Ausserdem ist es eine Produktion, die alle Altersstufen gleichermassen anspricht. Abweichend vom herkömmlichen Handlungsballett ist Leonce und Lena mehr im Schauspiel verwurzelt und nutzt eine andere Art der Körpersprache. Die wirkt auf der Bühne sehr leicht und unterhaltend, bedeutet für die Tänzerinnen und Tänzer jedoch eine enorme Herausforderung, da der Zugang zu ihren Rollen kein choreografischer, sondern ein schauspielerischer ist.

Wie gelingt es, die Compagnie auf diesen schauspielerischen Ansatz einzuschwören?

Wie in jeder Choreografie machen sich die Tänzer auch hier mit ihrem «Text», dem Schrittmaterial, und der Musik vertraut. Aber mehr als bei anderen Balletten wird die Bewegung hinterfragt: Worum geht es in dieser Szene? Warum bewege ich mich so und nicht anders? Was sagt das über die Figur? Wir versuchen, viel exakter mit Körperhaltungen zu arbeiten. Im tänzerischen Ausdrucksspektrum reagiere ich auf den Büchner-Text, der sehr von der Doppelbödigkeit der Figurenrede und einem satirisch-ironischen Ton geprägt ist. In Leonce und Lena habe ich versucht, die Karikatur der Sprache für den Körper neu zu erfinden. Es gehört zum Wesen der Karikatur, dass sie nicht nur vom Element des Humors, sondern auch von einer gewissen Boshaftigkeit lebt, mit der eine Sache auf den Punkt gebracht wird. Diese Balance müssen die Tänzerinnen und Tänzer finden, denn nur so entsteht die Schärfe, von der Büchners Lustspiel lebt.

Wie entgehst du in dieser vertanzten Version von Leonce und Lena der Gefahr, die Geschichte zu verharmlosen?

Tatsächlich besteht das Risiko, dass alles zu hübsch und unverbindlich daherkommt. Den Stachel des Textes möchte ich auch in dieser Ballettadaption erhalten. «Ich habe freilich noch eine Art von Spott, die des Hasses.» So schreibt Büchner kurz vor der Entstehung seines Lustspiels an seine Eltern. Auch das muss man zeigen. In der Choreografie gelingt das, indem viele Bewegungen und viele Charaktere überzogen werden und auch Hässlichkeit zum Thema gemacht wird. Immer wieder gibt es diese Glatteis-Momente, an denen die Aufführung angehalten wird. Das unterhaltende Moment wird da von einer Art der Verunsicherung durchbrochen. Wenn etwa der wichtigste Mann auf der Bühne seinen «Text» vergisst, geht es nicht weiter. Die Aufführung scheint nicht mehr zu funktionieren und sich selbst zu hinterfragen.

In Leonce und Lena hat Georg Büchner mit vielen Zitaten und Verweisen auf Werke von Shakespeare, Goethe, Brentano, Tieck und die Commedia dell’Arte gearbeitet. Das literarische Zitat ist gleichsam ästhetisches Bauprinzip. Findet man dafür eine Entsprechung in deiner Adaption?

So, wie sich Büchner literarischer Anspielungen und Zitate bedient, habe ich gemeinsam mit Ausstatterin Emma Ryott diese Technik übernommen, indem wir nicht nur mit musikalischen, sondern auch mit choreografischen, bühnen-, kostüm- und maskenbildnerischen Zitaten gearbeitet haben. John Crankos Der Widerspenstigen Zähmung, wo Hochzeitsgäste eine Trauung mit Lilien umrahmen, findet ebenso ihren Niederschlag wie der Liebes-Pas de deux aus Kenneth MacMillans Manon oder Der grüne Tisch von Kurt Joos in der Szene König Peters mit seinen Ministern. Natürlich darf man solche Zitate nicht wahllos über die Choreografie verteilen, sondern muss sich im Klaren darüber sein, wann und warum man sie einsetzt. Obwohl Leonce und Lena immer wieder als «Komödie der Langeweile» apostrophiert wird, vollzieht sich das Geschehen in einem enormen Tempo. Die Personen scheinen sich in Siebenmeilenstiefeln von Ort zu Ort zu bewegen: Raum und Zeit sind komisch verkürzt.

Wie spiegelt sich das in deinem Ballett wider?

Vor allem mit der Musikauswahl haben wir versucht, die rasende Geschwindigkeit, aber auch das Gefühl der Langeweile einzufangen – mit Stücken, die sich durch ein irrsinniges Tempo auszeichnen und jede Form von Schwermut oder Melancholie vermeiden. Walzern und Polkas der Familie Strauss aus dem 19. Jahrhundert werden Walzer und Polkas von Bernd Alois Zimmermann und Alfred Schnittke aus dem 20. Jahrhundert gegenübergestellt und somit ein bewusster Bruch geschaffen. Gleichwohl gibt es Oasen der Zeitlosigkeit, wo die Welt träumend still zu stehen scheint. So hört Leonce aus seinem

Kassettenrecorder Songs von Eartha Kitt, Hank Cochran und The Mamas and the Papas. Durch die Verwendung einer Drehbühne ermöglicht das Bühnenbild von Emma Ryott schnelle Stationswechsel, schafft mit den dort installierten Aufbauten aber gleichzeitig eine Atmosphäre der Enge. Davon ausgehend, dass Leonce und Lena am Ende als «Automaten» am Hofe König Peters erscheinen und miteinander verheiratet werden, zieht sich ein maschinisierter Bewegungsduktus durch das ganze Stück. Die Begeisterung für Automaten und mechanische Puppen hat das 19. Jahrhundert geprägt. Der romantische Wunsch, diese Puppen und Automaten zum Leben zu erwecken, wird bei Büchner allerdings in sein Gegenteil verkehrt: die Menschen scheinen zu fremd steuerbaren Automaten zu werden, die alle Funktionen menschlichen Lebens perfekt erfüllen können.

Das Gespräch führte Michael Küster