Der Regisseur Andreas Homoki sprach vor der Premiere über die schwarze Romantik und die chimärenhaften Frauenbilder der Oper, die Herausforderungen, die in der verschachtelten Form liegen und die stilistische Virtuosität eines mit allen Theaterwassern gewaschenen Komponisten.

Im Zentrum von Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen steht der Dichter E.T.A. Hoffmann, dessen Novellen und Romane in Paris um die Mitte des 19. Jahrhunderts ungeheuer populär waren. Womit hast du dich in der Vorbereitung deiner Inszenierung zuerst beschäftigt – mit dem Dichter Hoffmann oder mit dem Komponisten Offenbach?

Die Oper ist ja sehr bekannt, ich habe sie natürlich oft auf der Bühne gesehen. Und den Autor E.T.A. Hoffmann liebe ich seit eh und je. Für meine Inszenierung habe ich mich zunächst vor allem mit der Form dieser Oper auseinandergesetzt – drei Geschichten, eingerahmt durch einen Prolog und einen Epilog. In vielen Aufführungen ist mir dieser Rahmen nicht wirklich klar geworden; meistens hatte ich den Eindruck, dass man verschiedene unterschiedlich effektvolle Geschichten sieht, die aber nur unzureichend miteinander verbunden sind. Deshalb hatte ich das Bedürfnis, für meine Inszenierung eine formale Lösung zu finden, bei der man sich nicht in den Einzelepisoden verliert. Die Beschäftigung mit der Form ging einher mit der Erforschung der Genese des Stückes. Es ist ja ein Fragment, und den vierten Akt kannte man lange Zeit gar nicht. Bis heute wirft dieser von Offenbach unvollendet zurückgelassene Giulietta-Akt viele Fragen auf; die Geschichte scheint nicht zu Ende entwickelt. Das fällt besonders stark auf, wenn man diesen Akt mit dem vorangehenden Antonia-Akt vergleicht, der ungeheuer stark und geschlossen ist. Am Anfang meiner Beschäftigung mit diesem Stück standen also eher formale als inhaltliche Überlegungen.

Und worum geht es für dich inhaltlich in diesem Stück?

Ich habe das Gefühl, dass sich hier sehr clevere, geschäftstüchtige Theaterleute einen populären Stoff genommen und daraus Geschichten extrahiert haben, durchaus auch nach pragmatischen Gesichtspunkten, also welche begabten und beliebten Darstellerinnen und Darsteller gerade zu Verfügung standen. Das Ziel der Autoren war es, einen Erfolg zu landen, indem sie diese vielen verschiedenen Facetten zum Leuchten brachten. Diese Figur Hoffmann hat es ja so gar nicht gegeben. Man unterstellt, dass E.T.A. Hoffmann tatsächlich der Protagonist dieser Geschichten ist; das ist natürlich ungerecht gegenüber diesem grossen Dichter und seinen Beziehungen zu Frauen, die zwar nicht einfach waren, aber sicher nicht genau so wie in diesem Stück. Für mich ist Les Contes d’Hoffmann vor allem unglaublich tolles Musiktheater, mit einer ausserordentlichen Bandbreite von Stilen und Affekten, wie man sie sonst nicht kennt. Der Spass liegt im Detail, in den Situationen, die Offenbach kreiert. Es geht ja um schwarze Romantik, schwarze Magie und böse Mächte; das ist unheimlich, kann aber zuweilen auch sehr lustig sein. Man darf diese Vielseitigkeit des Stückes nicht durch eine allzu philosophische Herangehensweise erdrücken.

Aber ist Hoffmanns Erzählungen nicht auch eine Künstleroper? Im Prolog sagt doch die Muse, sie wolle Hoffmann von seinen Frauengeschichten ablenken, damit er sich ganz der Dichtkunst widmen kann. Wer ist diese Muse für dich?

Die Muse verkleidet sich ja gleich zu Beginn als Nicklausse; sie wird zum männlichen Begleiter Hoffmanns, ist also eine androgyn gedachte Figur. Letztlich ist sie aber eine Art Göttin, die diesen Hoffmann liebt, so wie Pallas Athene Odysseus liebt. Wobei der Hoffmann, wie wir ihn im Prolog vorgeführt bekommen, ein schwerer Trinker ist, der mit seinem Leben auf zynische Weise abgeschlossen hat; das wird dem historischen Hoffmann erneut nicht so ganz gerecht, denn der soll zwar gern dem Wein zugesprochen haben, aber so selbstzerstörerisch wie der Hoffmann der Oper war er wohl nicht. Das ist eine schöne Rahmenhandlung – ein Künstler, der Pech hat mit seinen Frauen, aber daraus seine Kunst schöpft. Die Muse möchte nun, dass er nur noch Kunst macht. Damit wird eine Polarität zwischen Kunst und Liebe aufgemacht, die aber nicht wirklich durchgespielt wird. Die drei Einzelgeschichten werden zwar dadurch motiviert, aber man hat nicht das Gefühl, dass man am Ende mit einer Botschaft nach Hause geht. Dazu muss ich mir als Regisseur etwas ausdenken. Und das hat sich für mich tatsächlich erst im Probenprozess herausgeschält. Der Dirigent Antonino Fogliani und ich haben gemeinsam festgestellt, dass es schön wäre, dieses Beziehungsgeflecht zwischen Hoffmann, der Muse und der Sängerin Stella, das im Prolog exponiert wird, am Ende noch einmal aufzugreifen. Wir haben uns vorgestellt, was wäre, wenn die Beziehung Hoffmanns zu Stella doch mehr Potenzial hat; das würde bedeuten, dass sich für den Künstler seine Liebe und seine Kreativität doch verbinden liessen. Damit würde sich der Widerspruch, den die Muse am Anfang formuliert – ich bin die Muse, und ich liebe den Dichter Hoffmann, aber er liebt Stella, die ihn vom Dichten abhält, deshalb ist sie meine Konkurrentin – dieser Widerspruch würde sich am Ende auflösen.

Kunst kann also nicht ohne Lebenserfahrung entstehen…

Ja, wobei man aber das Leben eines Künstlers nicht einfach mit seinem Werk gleichsetzen sollte.

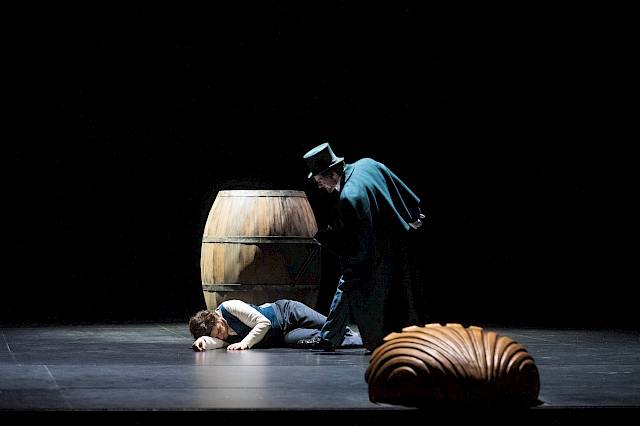

Kommen wir auf die drei Frauen des Stückes zu sprechen. In jeder der drei Geschichten, die Hoffmann als Erinnerungen aus seinem Leben erzählt, geht es um gescheiterte Liebesbeziehungen: Im Olympia-Akt muss Hoffmann feststellen, dass er sich in eine Puppe verliebt hat; im Antonia-Akt stirbt die Geliebte, indem sie sich zu Tode singt; und im Giulietta-Akt wird Hoffmann von einer Kurtisane betrogen, die im Bund mit dem Teufel steht. Sind diese drei Frauen mehr als männliche Projektionsbilder?

Sie entsprechen einem reduzierten Frauenbild des 19. Jahrhunderts. Die Frau wurde nicht wirklich ernst genommen. Der Mann steuert alles, die Frau hat sich mit bestimmten Rollenbildern zu begnügen, idealerweise natürlich mit dem der Hausfrau und Mutter. Dann gibt es davon abweichende Projektionen, wie die tief empfindende Künstlerin Antonia, die an ihrer Kunst vergeht und damit das typische Frauenopfer in der Oper darstellt, über das man so schön erschüttert sein kann. Oder eben die femme fatale, die Kurtisane, die immerhin eine selbständige Frau ist, und die Puppe, die einer merkwürdig reduzierten erotischen Fantasie entspricht. Also drei Frauenklischees, die entstehen, wenn Frauen von Männern nicht ernst genommen werden. Aus dieser Perspektive ist es übrigens nur gerecht, dass Hoffmann an diesen drei Frauen scheitert. Aber es gibt eben auch noch Stella, die in der Gegenwart existiert und von der es heisst, dass sie all diese drei Frauen in sich vereint. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment, wenn man es wörtlich nimmt. Für mich heisst das vor allem, Stella ist eine Frau, die auf Augenhöhe ist mit Hoffmann. Bezeichnend, dass sie eine von einem Ehemann unabhängige Sängerin ist und keine biedermeierliche Hausfrau.

Hoffmanns Gegenspieler in der realen Welt ist Lindorf, der ebenfalls an Stella interessiert ist. In den drei Geschichten, die Hoffmann erzählt, begegnet er uns in verschiedenen Rollen wieder – Hoffmanns Persönlichkeit scheint sich immer mehr aufzulösen, bis hin zum Verlust seines Spiegelbilds, während sein Gegenspieler immer stärker wird…

Für mich hat die Beziehung zwischen Hoffmann und diesem Gegenspieler etwas von Faust und Mephisto. Das ist der Bogen, der das Stück zusammenhält – die Erzählungen von Hoffmann sind eine Reise durch seine Erinnerungen, ausgelöst und begleitet durch diese mephistophelische Figur, die unter verschiedenen Namen – Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto – immer wieder in die Geschichten eingreift und erkennbar immer der Gleiche ist, wenn auch verkleidet. Die beiden Kräfte, die im Wettstreit um Hoffmann gegeneinander kämpfen, sind aber eigentlich die Muse und Mephisto – Gut gegen Böse.

Und die gute Kraft gewinnt schliesslich den Kampf?

Da sollte sich das Publikum überraschen lassen...

Über Hoffmanns Erzählungen liest man ja häufig, Hoffmann hätte sich – nach gigantischen Erfolgen mit dem komischen Genre – endlich den Traum von einem ernsten Werk erfüllt; aber ist es nicht eher so, dass dieses Stück viele unterschiedliche Stile und Genres in sich vereint?

Ja, absolut! Vor allem der Olympia-Akt hat sehr viel komisches Potenzial. Ich muss gestehen, dass mir die ganze Genialität Offenbachs erst durch die Beschäftigung mit diesem Stück vor Augen geführt wurde – ein Theaterpraktiker, der alle Stile und Gattungen seiner Zeit virtuos beherrscht und trotzdem eine ganz eigene Handschrift besitzt. Noch dazu war er mit einem unglaublichen melodischen Erfindungsreichtum gesegnet. Das vollkommene Gegenteil übrigens einer Figur wie Wagner, der in jedem Stück von einer philosophischen Grundidee ausgeht und danach seine Figuren konstruiert; Wagners Opern waren schon am Schreibtisch perfekt ausgearbeitet. Ganz anders dagegen Offenbach, der nicht einer Gesamtkonzeption, sondern vor allem dem sinnlichen Theatererlebnis verpflichtet war und ein wahnsinnig lustvolles Theater geschaffen hat, das immer ein Abbild vom Leben ist und auch vom Widerspruch lebt. Grossartig!

Umso trauriger, dass es dem Theaterpraktiker Offenbach nicht vergönnt war, die Premiere seines letzten Werks zu erleben – so gibt es keine definitive Fassung dieses Stücks, und jeder Regisseur muss sich heute selbst aus den vielen überlieferten Varianten seine eigene Spielfassung erstellen.

Ja, und man spürt eben, dass der vierte Akt nicht wirklich fertig geworden ist. Manchmal wünsche ich mir, Offenbach käme zur Tür herein und würde sich anschauen, was wir gemacht haben. Ich hoffe, es würde ihm gefallen…

Ein Wort noch zu unserer Besetzung – du hast dich entschieden, die drei Frauenrollen mit drei verschiedenen Sängerinnen zu besetzen.

Dadurch bekommt jeder Akt eine ganz eigene Farbe. Auch wenn es im Stück, wie gesagt, heisst, dass die drei Frauen unterschiedliche Aspekte einer einzigen Frau – Stella – sind, finde ich, dass man etwas verliert, wenn man alle drei bzw. vier Frauenrollen mit der gleichen Sängerin besetzt. Katrina Galka, Ekaterina Bakanova und Lauren Fagan sind wirklich fantastisch. Und die Zusammenarbeit mit Saimir Pirgu in der Titelrolle macht natürlich ganz besonders viel Freude.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach