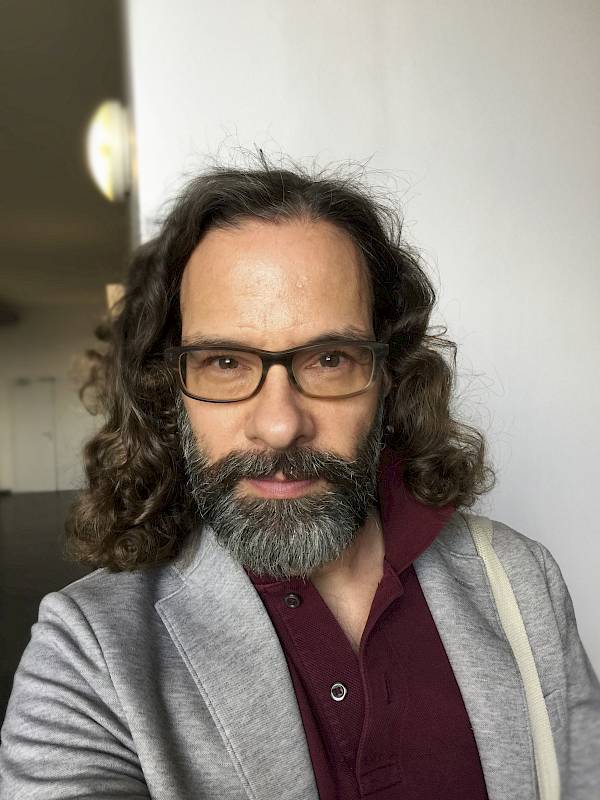

Regisseur Jan Eßinger im Gespräch über seine Inszenierung von Ravels originellen Kurzopern «L’Heure espagnole» und «L’Enfant et les sortilèges»

Jan Eßinger, der Abend beginnt mit Ravels Oper L’Heure espagnole, was man mit «Spanische Stunde» oder «Eine Stunde Spanien» übersetzen kann. Was geschieht?

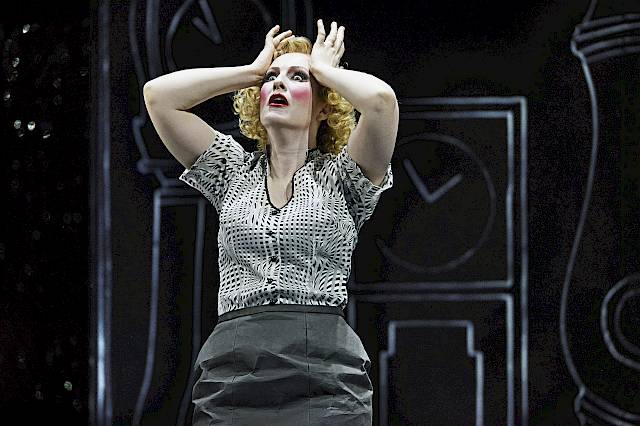

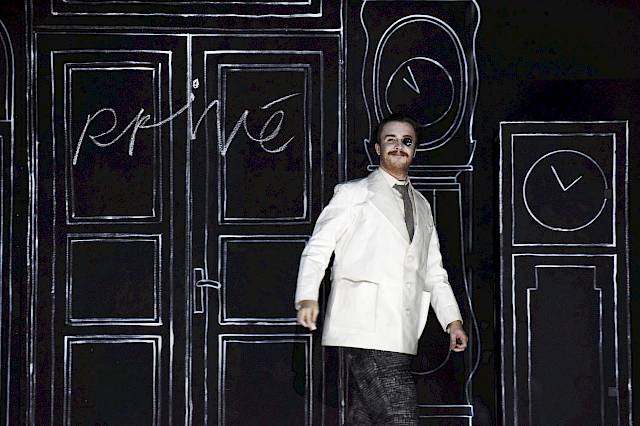

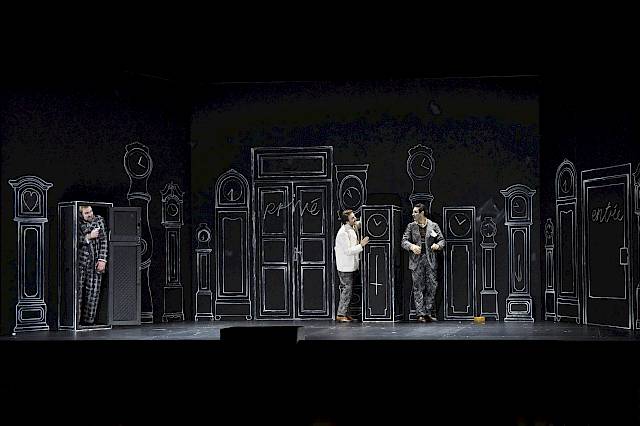

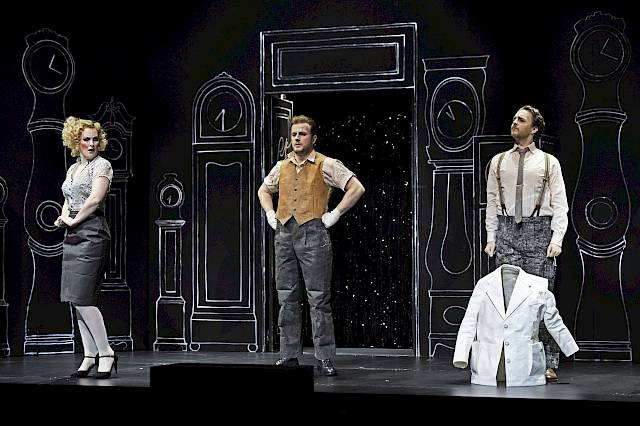

Die spanische Stunde ist die Stunde der Uhrmachersgattin Conception. Einmal pro Woche geht ihr Mann aus dem Uhrmacherladen, um in der Stadt die öffentlichen Uhren zu richten. Es ist ihr freier Moment, an dem sie ihrem trostlosen Eheleben durch ein Rendezvous entfliehen kann. Neben dem erwarteten Gonzalve taucht noch ein weiterer Anwärter auf, Don Inigo. Besonders in Bedrängnis gerät Conception jedoch durch den Maultiertreiber Ramiro, der seine Uhr reparieren lassen möchte. Es ist eine Klipp-Klapp-Komödie, bei der die katalanischen Wanduhren stellvertretend für die Wandschränke im Schlafzimmer oder das Versteck unter dem Bett stehen. Ramiro, der störende Dritte, wird kurzerhand zum Wanduhrenträger abkommandiert und dadurch zu einem Teil des Spiels. Dass er am Ende buchstäblich das Rennen macht, ist natürlich eine witzige Pointe.

Also die Geschichte einer typischen französischen Boulevardkomödie. Ravels Kurzoper basiert ja auch auf einem zeitgenössischen Schauspielstück.

Das merkt man auch der Oper noch immer an! Es ist ein Konversationsstück, bei dem unentwegt geplappert wird. Fast hat man das Gefühl, dass es wichtiger ist, sich in Sprache zu ergiessen, als inhaltlich tatsächlich etwas auszusagen. Darauf muss man in der Regie Bezug nehmen, denn die Sprache besitzt in ihren Feinheiten und ihrem Charme eine hohe Qualität und Präzision. Es wird mit der Sprache bewusst gespielt, mit Reimen und Wortwitz.

Das hat auch Konsequenzen für die Figuren...

Ja, denn dadurch bekommt alles eine gewisse Künstlichkeit und Zweidimensionalität. Die Figuren sind nicht aus Fleisch und Blut, sondern Archetypen, überzeichnete Abziehbilder, die wir in fast comichafte Charaktere übersetzt haben, was sich etwa in unseren Papierkostümen niederschlägt. Es gibt keinen realistischen Dialog und geht wenig um psychologische Hintergründe. Selbst die Musik arbeitet mit diesem Zitathaften. Man hört sogar explizite Zitate aus Tosca, Salome oder – bei Conception natürlich aus Carmen...

...das dann so klingt, als ob Conception zum Souvenirshop gehen würde und sich einen spanischen Fächer kaufen würde.

Genau, man spürt immer den Blick von aussen, die Distanz, das Ausgestellte. Und natürlich die Ironie! Das fängt schon beim Namen Conception an, der für die unbefleckte Empfängnis der Muttergottes steht und geht so weit, dass die Schäferstunde, die Stunde Spanien, wirklich fast 60 Minuten dauert. Die gespielte Zeit ist also die tatsächliche Zeit.

Damit wendet sich Ravel in seiner ersten Oper auch trotzig gegen die Musikdramen Wagners, gegen die grosse lyrische Oper Massenets oder den Symbolismus eines Debussy.

Es gibt keine gedehnte Zeit, alles ist Aktion und surrt wie der komplexe Mechanismus einer Uhr ab. Da ist kein ungebrochenes Pathos, nie wird etwas sentimental oder metaphysisch überhöht – und wenn, dann wird daraus sofort eine Parodie. Es muss Ravel Spass gemacht haben, mit diesen Schablonen zu spielen und dadurch gleichzeitig aufzuzeigen, dass Gefühle in den Werken seiner Kollegen letztlich auch nur künstlich erzeugt sind; was natürlich die Frage nach Authentizität auf der Bühne aufwirft. Das mag etwas theoretisch sein, ist aber auch ein hochspannendes Experiment. Und als Zuschauer kann ich durch meine eigene, subjektive Sicht auf das Geschehen durchaus zum Nachdenken über Gefühle und deren Mechanismen angeregt werden.

Ravel hat rund 15 Jahre später diese Spielwiese verlassen und in L’Enfant et les sortilèges empfindsamere Töne gesucht. Worum geht es für dich in L’Enfant?

Um das Erwachsenwerden und alles, was dazugehört. Um das Erlernen von Empathie, um das «Mitfühlen» im wahrsten Sinne des Wortes und das daraus resultierende, verantwortungsvolle Handeln. Erwachsenwerden bedeutet in diesem Kontext aber auch, dass das Verlassen der Kindheit gleichzeitig ein schmerzhafter Verlust ist. Dafür steht für mich der bewegende, traurige Schlusschoral der Tiere, der etwas Demaskierendes und dadurch Echtes hat. Er ist sehr weit von dem entfernt, was wir zuvor in L’Heure espagnole gehört haben.

Die Geschehnisse werden durch das Auftauchen einer Mutterfigur ausgelöst. Das Kind hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Was passiert anschliessend?

Die Mutter steht stellvertretend für Repressalien, für Strenge, Druck und Ordnung, der sich das Kind unterzuordnen hat. Das Kind hat sich nicht so verhalten, wie es sollte und wird bestraft. Dagegen begehrt das Kind auf. In einem beinahe schon pubertären Akt bricht das Kind die Ordnung und richtet ein Zerstörungswerk in seinem Zimmer an. Dadurch wird es zwar «böse», wie es selbst sagt, erkennt aber auch, dass es eine neue Freiheit gewinnt. Es geht um eine lustvolle Grenz Überschreitung, die den Erfahrungshorizont des Kindes erweitert.

Nach diesem Zerstörungswerk tauchen die sogenannten Sortilèges auf, animierte Objekte und sprechende Tiere. Welche Bedeutung haben sie?

Diese Wesen sind wie verzerrte Traumfiguren. Sie können sprechen – manchmal in unverständlichem Chinesisch, in englischen Wortfetzen oder in zungenbrecherischem Schnellsprechtempo. Sie sind mal lustig, mal bedrohlich. Wir kennen das doch aus unseren eigenen Träumen, wenn uns Menschen begegnen, die uns nahe sind, die aber gleichzeitig seltsam verändert erscheinen. Diese Traumwesen sagen etwas darüber aus, was uns unterbewusst beschäftigt. Das Kind hat Objekte zerstört und die Ordnung verletzt, aber das schlechte Gewissen sorgt dafür, dass es sich weiter damit auseinandersetzt. Wäre das Kind unempfindsam, würde es die Dinge wohl gar nicht erst zum Leben erwecken.

Die Struktur der Oper ist eine Art Bilderbuchreigen. Ravel hat für jeden einzelnen Auftritt der Sortilèges, der Teetassen oder Tapetenfiguren, eine spezifische musikalische Form gewählt, die nicht aus der Welt des Kindes stammt. Damit ist das Kind in erster Linie Zuschauer.

Ja, und diese Position macht es zum Aussenseiter. Sehr auffällig ist, dass das Kind meistens Paaren gegenübersteht und immer darauf zurückgeworfen wird, dass es selbst alleine ist. Diese Einsamkeit kommt besonders in der Szene mit der Prinzessin zum Tragen. Das Kind hat zuvor das Märchenbuch zerrissen und damit den erfolgreichen Ausgang der Geschichte zerstört. Jetzt, wo die Prinzessin auftaucht, hat man das Gefühl, dass das Kind zum ersten Mal das Verliebtsein empfinden kann und gleichzeitig erkennen muss, was es bedeutet, wenn man etwas zerstört, das einem wichtig ist. Diese Liebe ist unerreichbar geworden. In der Ariette nach dem Auftritt der Prinzessin, Toi, le cœur de la rose, tritt dann ein, was es bei L’Heure nie gibt: ein reflexiver Moment, den Ravel in empfindsame, berührende Musik gefasst hat.

Im zweiten Teil, im Garten, tauchen dann Tiere auf, die auf der Suche nach ihrem Partner sind und dem Kind diesen Verlust zum Vorwurf machen.

Hier tritt die Heilung des Kindes, die reinigende Selbstreflexion, endgültig ein. Das Kind erkennt, dass es schreckliche Dinge gemacht hat – bewusst oder unbewusst –, und es fängt an, mit den Tieren Mitleid zu empfinden. Als sich das Eichhörnchen während eines Kampfes unter den Tieren verletzt, ist das Kind das einzige Lebewesen, das das Unglück bemerkt und sich um die Wunde kümmert. Es wird zum ersten Mal aktiv, begreift sich als ein handelndes, verantwortungsvolles Subjekt und verlässt seine Beobachterposition. Das Erkennen der Wunde – ganz im Parsifalschen Sinne – erlaubt gewissermassen die eigene Heilung. Was dann mit dem Kind passiert, ist vielleicht noch zu gross für das Kind, um es gänzlich zu verarbeiten.

Das letzte Wort des Kindes lautet «Maman», in Form einer fallenden Quarte. Was bedeutet der Ruf nach «Maman» am Ende der Oper für dich?

Für mich ist das ein sehr ambivalenter Moment. Darin steckt etwas Sehnsuchtsvolles, es hat mit Abschied zu tun, und obwohl die melodische Bewegung nach unten geht, beinhaltet es für mich auch ein kleines Fragezeichen. Ist das Kind tatsächlich ein anderes geworden? Ist es erwachsen geworden? Diese Fragezeichen wollen wir auch ans Ende der Inszenierung setzen.

Du hast für deine Inszenierung von L’Enfant einen ganz konkreten Raum gewählt. Wie bist du darauf gekommen?

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die Figur der Mutter, die ja weniger durch ihre Mütterlichkeit auffällt, als vielmehr eine Personifizierung der Strenge und Ordnung ist. Auch in der Art, wie sie mit ihrem Kind spricht, ist eine grosse Distanz spürbar. Wir suchten daher nach einem Ort, an dem die grösstmögliche Strenge an Regeln vorherrscht und sind auf eine katholische Klosterschule gekommen. Maman als Autoritätsperson ist in diesem Kontext eine Nonne. Auch die Dualität von Gut und Böse, Heiligem und Despotischem, was ja in diesem Stück immer wieder thematisiert wird, ist in diesem semi-sakralen Raum beheimatet. Das ungute Gefühl, dass das Kind je länger je mehr empfindet, projiziert es auf die Figuren aus seinem täglichen Umfeld, die mal traumhaft, mal albtraumhaft sind.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner