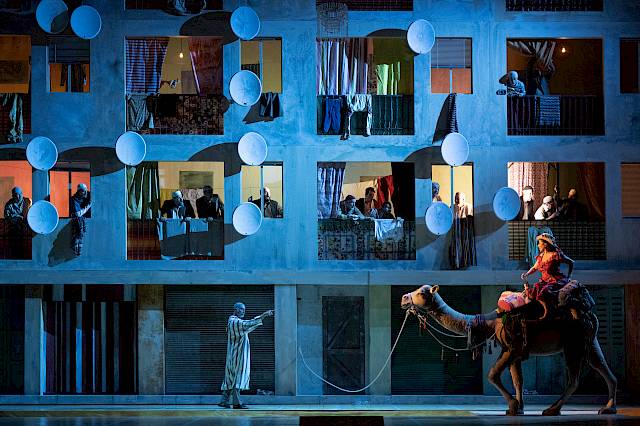

In Zürich steht Cecilia Bartoli erneut als «Italienerin in Algier» auf der Bühne in einer Inszenierung von Moshe Leiser und Patrice Caurier, die 2018 in Salzburg Premiere hatte. Im Gespräch erklärt die Mezzosopranistin, warum das Rossini-Fieber bei ihr nie abklingt.

Cecilia Bartoli, erinnern Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit Rossinis Musik?

Natürlich! Ich war noch ein junges Mädchen, als ich zum ersten Mal in der römischen Provinz in einer Aufführung von Il barbiere di Siviglia sass und wenig Ahnung von Oper hatte. Es war aus heutiger Sicht betrachtet bestimmt eine mittelmässige Aufführung, aber ich war hin und weg von dieser verrückten Musik, den halsbrecherischen Koloraturen, dem Rossinischen Crescendo, das sich wie ein Sturm aufbaut und wieder in sich zusammensinkt. Meine wichtigsten Debüts als blutjunge Sängerin habe ich an grossen Opernhäusern mit Rossini gegeben, meine ersten erfolgreichen CDs waren seiner Musik gewidmet. Am Opernhaus Zürich war die Rosina im Barbiere di Siviglia eine meiner ersten Rollen: im März 1989, nur einen Monat nach meinem Zürcher Debüt als Cherubino in Le nozze di Figaro!

Das Jahr 2022 steht für Sie ganz im Zeichen Rossinis: In Zürich sind Sie als Isabella in Rossinis frühem Dramma giocoso L’italiana in Algeri auf der Bühne zu erleben, bei den Salzburger Pfingstfestspielen als Rosina in einer Neuinszenierung von Il barbiere in Siviglia, und an der Wiener Staatsoper werden Sie mit La Cenerentola und Il turco in Italia und einer RossiniGala gastieren. Warum dieses RossiniFieber?

Rossini ist einer der treuesten Freunde meiner mittlerweile über 30 Jahre dauernden Karriere. Immer wieder kehre ich zu ihm zurück, einmal eher kurz, dann wieder intensiver. Mich diesem Künstler, der wie wenige andere als Musiker, Intendant, Mäzen und Förderer von Talenten die Musikkultur des 19. Jahrhunderts beeinflusste, aus neuen Richtungen anzunähern, begeistert und bereichert mich! Sehr ausführlich mit ihm beschäftigt hatte ich mich bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2018: Sie waren Rossinis Todesjahr 1868 gewidmet und zeigten auf, dass kurz vor seinem Tod Komponisten wie Tschaikowski, Grieg oder Wagner Schlüsselwerke schrieben. Ganz andere wichtige Erkenntnisse für mich als Musikerin eröffneten sich im Rahmen meiner Beschäftigung mit den Kastraten. Für Rossini blieb die Kunst der Kastraten ja die einzig wahre Gesangstechnik. Und der Komponist, den er am meisten verehrte, war übrigens Mozart. Rossinis Repertoire ist immens, und es macht mir grossen Spass, neue Rollen für mich zu entdecken, in die ich inzwischen hineingewachsen bin. Wunderbare Opern wie Otello, die im 20. Jahrhundert kaum mehr in den etablierten Opernhäusern aufgeführt wurden, stehen in zwischen wieder regelmässig auf Spielplänen, und ich bin stolz, dass wir auch in Zürich eine hervorragende Aufführung dieses hochinteressanten Werks realisieren konnten, vor dem selbst Verdi noch grossen Respekt hatte. Abgesehen davon, dass die unbändige Energie und der überbordende Geist von Rossinis Musik meinem Charakter sehr nahe sind, ist auch meine Stimme für seine Werke ideal geeignet – er schrieb ja sehr viele Hauptrollen für Sängerinnen mit einem eher dunklen Timbre, mit einer grossen Flexibilität und Leichtigkeit, einer Lust am Verzieren und Improvisieren, also was man heute als Mezzosopran bezeichnen würde, auch wenn es damals kein solches Stimmfach gab.

Was fasziniert Sie am meisten an der Figur Rossini?

Bei Rossini finden wir einfach alles. Natürlich ein unglaublich komisches Element, das assoziieren die meisten mit ihm, aber auch das Tragische, wie in Otello. Selbst die Angelina in La Cenerentola hat unglaublich traurige und berührende Momente, daher liebe ich sie so sehr. Interessant wäre es, die verschiedenen Gattungen von Rossinis komischen Opern zu untersuchen, es gibt bei ihm ja Farcen, Komödien, das «dramma giocoso» wie La Cenerentola oder die «opera buffa» wie L’italiana in Algeri oder den Barbiere. Rossini war unglaublich umsichtig und klug. Er wusste, wann die Zeit gekommen war, sich vom Komponieren zurückzuziehen, und baute sich eine zweite einflussreiche Karriere auf. Er war sich immer sehr bewusst, wem er seinen Aufstieg zu verdanken hatte. Der Sängerfamilie García, welche seinen Ruhm ganz entscheidend in Europa, Amerika und Russland verbreitet hatte, blieb er zeitlebens in grosser Dankbarkeit und Freundschaft verbunden, davon zeugen unter anderem schriftliche Dokumente.

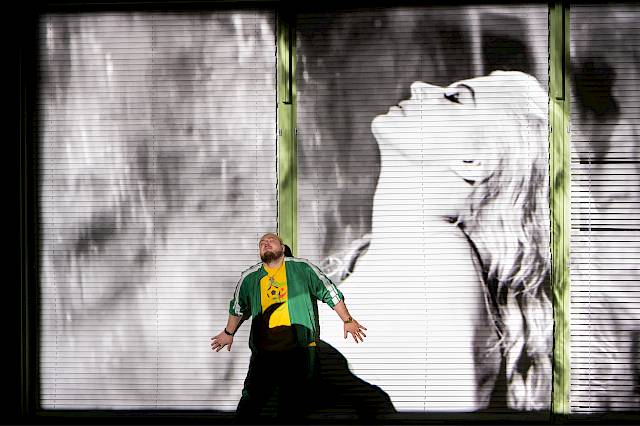

In Rossinis L’italiana in Algeri ist Isabella, die weibliche Hauptfigur, auf der Suche nach ihrem verschollenen Geliebten Lindoro. Sie landet in Algier, wo sie auf den Bey Mustafà trifft, der gerade eine neue Frau sucht. Wie würden Sie die Isabella charakterisieren?

Isabella ist verglichen mit anderen Opernheldinnen der Zeit eine ausgesprochen emanzipierte Figur. Sie hat es faustdick hinter den Ohren, ist keine Märchenfigur, sondern eine lebenserfahrene, eigenständige Frau. Nur schon die Tatsache, dass sie reist, zeigt, wie neugierig, offen und lernbegierig sie ist. Sie hat Spass am Leben und kann sich schnell an neue Situationen anpassen. Isabella weiss genau, wie sie ihre Reize zu ihrem Vorteil einsetzen kann, und weckt nicht nur das Begehren von Mustafà, sondern auch von ihrem Begleiter Taddeo – ja, eigentlich wickelt sie sämtliche Männer in diesem Stück um den Finger. Ihr Leitspruch ist: «Wer sich zum Schaf macht, den fressen die Wölfe!» Kampflos aufzugeben, ist für sie keine Option. Das versucht sie auch Mustafàs Gattin Elvira zu vermitteln, mit der sie sich rasch anfreundet und verbündet, ja fast therapeutisch auf sie einwirkt. Sie wird ein Vorbild für Elvira, die sich an Isabella orientiert und deren Verhalten sich im Verlauf der Oper sehr verändert. Wie kann es gelingen, mit Humor und Cleverness eingefahrene Handlungs- und Denkmuster zu durchbrechen? Dafür steht Isabella. Sie denkt ausserdem pragmatisch und findet immer etwas Positives. Wenn Taddeo im Duett mit Isabella im ersten Akt seine Sorgen bezüglich des Bey äussert, entgegnet sie ihm, er solle nicht daran denken: «Sarà quel che sarà» – «Es kommt, wie es kommt.» Und wer weiss, vielleicht hätte der Mustafà wirklich Chancen bei ihr ? Warum kein Bey? Wenn sie ihm allerdings zum ersten Mal begegnet, ist sie doch etwas enttäuscht: «Oh! che muso!» Was für ein Gesicht… Da hatte sie sich offensichtlich mehr erwartet.

Welches sind die stimmlichen Herausforderungen dieser Rolle?

Die Sängerin der Uraufführung, Marietta Marcolini, war ja eine echte Altistin… Die Partie bewegt sich tatsächlich weitgehend im Tonumfang eines Alts. Doch muss man sich dabei immer Charme und Sinnlichkeit bewahren, ohne allzu männlich zu klingen und zu einem Arsace oder Tancredi zu werden! Isabella trägt definitiv keinen Bart… In den Koloraturen werden dann allerdings immer wieder sehr hohe Noten gefordert, in der Arie «Pensa alla patria» zum Beispiel bis zum hohen h – wie Cenerentola hat Isabella ihre grosse Arie ja erst gegen Ende der Oper. In rein vokaler Hinsicht benötigt man also eine grosse Flexibilität. Vor allem aber erfordert die Rolle eine echte Sing-Schauspielerin. Eng mit dem Spiel verbunden ist natürlich auch die Art und Weise, wie man die Worte artikuliert und färbt, vor allem in den Rezitativen. Rossini erfordert generell Sauberkeit und Präzision. Wenn man mit dem geforderten Tempo mithalten will, darf man die Stimme weder verdunkeln noch künstlich schwerer machen, um Kraft oder Volumen zu gewinnen.

Sie haben die Rolle der Isabella relativ spät in Ihr Repertoire aufgenommen. Warum?

Ich glaube nicht, dass die Isabella sehr jung ist; sie hat Lebenserfahrung, sonst könnte sie diesen unterschiedlichen Männern nicht auf der Nase herumtanzen. Daher finde ich, dass auch die Darstellerin eine gewisse Erfahrung braucht, um dies überzeugend zu realisieren. Es sind Schnelligkeit und Schlagfertigkeit gefragt, aber auch ein riesiges Spektrum an schauspielerischen und sängerischen Nuancen, damit die Rolle vielschichtig und farbig bleibt. Komödie ist ja immer das Schwerste. Und dann braucht es noch die technische Erfahrung, um mit den erwähnten vokalen Anforderungen fertig zu werden.

Eine Frage zu Rossinis Finali: Im berühmten ersten Finale der Italiana, wenn die allgemeine Verwirrung am grössten ist, singen die Figuren nur noch sinnlose Wortsilben, dindin, cràcrà, bumbum – der komplette Kontrollverlust… Auch in Rossinis Cenerentola oder im Barbiere gibt es diese Momente, wo alles plötzlich Kopf steht. Wie ergeht es Ihnen jeweils dabei?

Diese Verrücktheit ist ja ein zentrales Merkmal von Rossinis Theaterkunst – in diesen Momenten landen wir quasi im absurden Theater! Grundsätzlich ist ein solches Element als «cliff hanger» vor der Pause oder zum Beispiel in gewissen Finali Mozarts zwar schon angelegt, aber Rossini treibt die Verwirrung im wörtlichen Sinne ad absurdum, und das macht ihn einmalig. Dazu ein Rossinisches Crescendo, welches im leisestmöglichen Pianissimo anfangen muss, dann spürt man die wahre Wucht von Rossinis Musik und seinen Theatergeist. Für diese Momente kann ich mich unendlich begeistern – als Zuhörerin wie auf der Bühne, es macht einfach unglaublichen Spass!

Mit Moshe Leiser und Patrice Caurier haben Sie viele RossiniOpern auf die Bühne gebracht, am Opernhaus Zürich Le Comte Ory oder Otello. Warum sind die beiden die richtigen Regisseure für Rossini?

Moshe Leiser und Patrice Caurier inszenieren Musik UND Text, bzw. den Text aus dem Geist der Musik und den szenischen Gestus ebenfalls aus der Musik. Sie nehmen das Stück ernst und inszenieren stets aus der Partitur. Szenisch haben sie eine endlose Fantasie. Und eine grosse Prise Selbstironie. In komischen Werken scheuen sie sich nicht vor Elementen der Farce – in dieser Italiana-Inszenierung zum Beispiel vermeiden sie tatsächlich kein Klischee. Aber es ist alles mit solcher Präzision, rasendem Tempo und endlosem Humor gemacht, dass sich das Stück als eine an eine Farce grenzende Komödie auf aller- höchstem Niveau entpuppt.

Sie arbeiten seit vielen Jahren eng mit La Scintilla zusammen. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass Rossini in den Klangfarben eines Originalklang Ensembles erklingt? Rossini hat seine Musik für das damalige Instrumentarium geschrieben, diesen Klang hatte er immer im Ohr. Das dürfen wir nie vergessen. Da die Balance zwischen den Instrumentengruppen – zum Beispiel zwischen Streichern und Holzbläsern – im Originalklangorchester ganz anders ist als im modernen, kommen hier die Klangfarben und Nuancen in der Instrumentierung wieder zur Geltung. Man merkt, dass Rossini die Orchesterbegleitung tatsächlich sehr fein gestaltet hat. Und natürlich auch die Dynamik. Mit einem solchen Orchester kann man das Rossini- Crescendo wirklich im Pianississimo beginnen, wie es sich gehört. So können auch die Sängerinnen und Sänger entsprechend agieren. Im Grunde kann man diese Musik nur auf historischen Instrumenten spielen. Und mit keinem zu grossen Orchester – Rossini ist kein Verismo!

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.