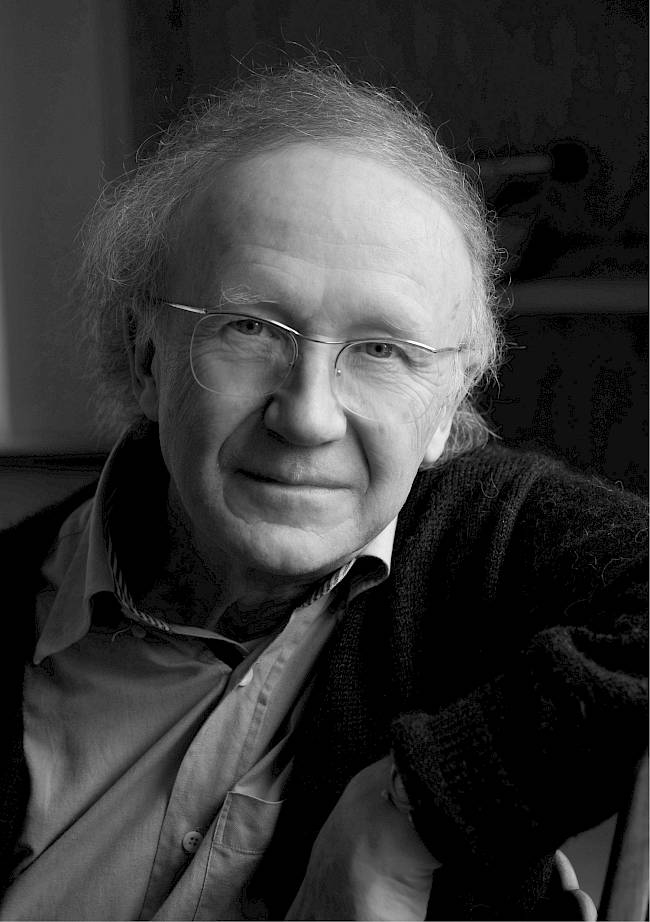

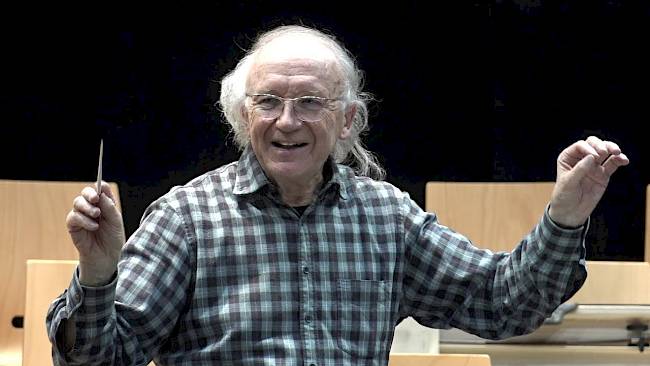

Nikolaus Lenau war ein erfolgreicher Dichter des Biedermeier und eine faszinierende Künstlerpersönlichkeit, ein Vielbegabter und rastlos Suchender, ein Mann der Frauen und wahnsinnig. Der Schweizer Komponist Heinz Holliger hat ihm sein neues Musiktheaterwerk gewidmet, das am 4. März am Opernhaus Zürich uraufgeführt wird.

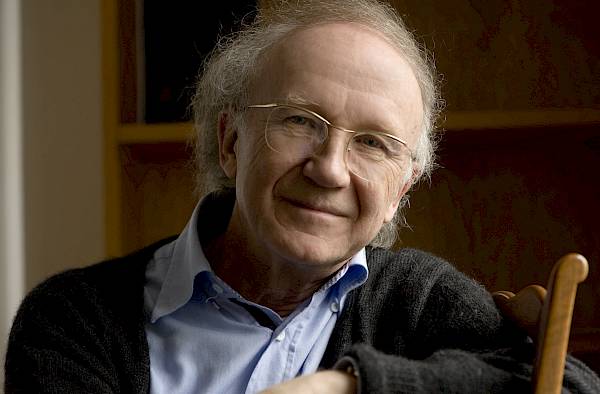

Herr Holliger, wann haben Sie angefangen, sich für den Dichter Nikolaus Lenau zu interessieren?

Ich kannte ihn als Lyriker seit langer Zeit und konnte gut nachvollziehen, dass seine Gedichte viele Komponisten zum Schreiben angeregt haben. Er ist ja einer der meistvertonten Lyriker des 19. Jahrhunderts. Aber die ganz grosse Faszination ging für mich nicht von seinen Gedichten aus. Ich fand sie vergleichsweise konventionell. Um das Jahr 2000 habe ich dann in einer Berliner Buchhandlung Lenaus «Notizbuch aus Winnenthal» gefunden und sofort gekauft. Darin entdeckte ich so unglaubliche Sätze wie: «Bin ich eine Alpenlerche oder ein Kondor – ein singender Punkt am Himmel oder eine jauchzende Weltkugel?» Das hat mich sofort gepackt, auch weil es Parallelen zu Hölderlin gibt, den ich ja ausserordentlich schätze.

Winnenthal ist eine Nervenheilanstalt bei Stuttgart, in die Lenau im Oktober 1844 eingeliefert wurde.

Ja, das Büchlein gehört zu den letzten dichterischen Äusserungen von Lenau. Ein regelrechter Durchbruch meiner Begeisterung für Lenau kam dann mit der Lektüre seiner sogenannten Zettel. Der Ton, der darin angeschlagen wird, hat mich unglaublich fasziniert, weil er so fern ist von der Sprache der Gedichte. Es ist eine Sprache von einer für die damalige Zeit atemberaubenden Kühnheit und Neuheit. Das liest sich, als ob es fünfzig Jahre später entstanden wäre, als ob Franz Kafka, Georg Trakl oder Georg Heym es geschrieben hätten. Das ist natürlich genau meine Welt.

Mit welcher Intention hat Lenau diese «Zettel» geschrieben?

Für ihn waren es schnell aufs Papier geworfene Tagebuchnotizen. Sie sind, anders als seine Gedichte, nicht gereimt und in freier Rhythmik verfasst. Seine Lyrik krankt ein wenig daran, dass er die Konventionen des biedermeierlichen Gedichteschreibens bedient. In den Zetteln aber bricht sich eine entfesselte Sprache Bahn, die man diesem Dichter gar nicht zugetraut hätte.

Wann sind die Zettel entstanden?

Genau weiss man es nicht, aber wahrscheinlich in den letzten vier Jahren vor dem Nervenschlag, den Lenau 1844 erlitten hat, und von dem er sich nicht mehr erholte. Sein Schwager Anton Schurz, der auch Lenaus erster Biograf war, hat die Zettel gesammelt. Sie wurden 1906 veröffentlicht, damals ohne nennenswertes öffentliches Echo.

Die Zettel sind also enstanden, bevor Lenau wahnsinnig wurde?

Kurz vorher, ja.

Haben sich da schon Bewusstseinsveränderungen bei ihm bemerkbar gemacht?

Seine Freunde haben in dieser Zeit seltsame Veränderungen in seinem Verhalten festgestellt. Er habe zwanghaft immer die gleichen Sätze gesagt. Er reiste rastlos in Expresskutschen zwischen Wien und Stuttgart hin und her, war nirgendwo mehr zu Hause, suchte bei Frauen vergeblich nach Halt in seinem Leben.

Es waren eben diese Lenauschen Gedankenblitze, die sie zu Musik inspiriert haben?

23 davon habe ich zunächst für Stimme und Klavier vertont und für Christian Gerhaher geschrieben, der sie vor fünf Jahren hier am Zürcher Opernhaus uraufgeführt hat. Aber ich habe immer gespürt, dass da noch mehr drinnen steckt. Die Worte sind wie Blitze, die in alle möglichen Richtungen aufzucken. Sie sind von grosser Strahlkraft. Hinter, über und unter ihnen tun sich schwindelerregende Räume auf. Da habe ich mich als Komponist herausgefordert gefühlt, diese Räume mit Musik auszuloten und auszugestalten.

Es war aber nicht nur Lenaus Sprache, die sie begeistert hat, sondern auch dessen Leben.

Für mich wurde er immer mehr zu einer faszinierenden Figur, die es zu entdecken galt. Lenaus Begabungen müssen unglaublich vielfältig gewesen sein. Er wurde in Ungarn geboren, hat in Budapest Medizin, Agrikultur, Philosophieund einiges mehr studiert, nichts davon abgeschlossen und hat schon damals angefangen zu dichten. Er war gleichzeitig einer der genialsten Gitarrenspieler, die es damals gab. Später spielte er eine GuarneriGeige, und viele Berufsmusiker meinten, er hätte einer der grossen Geiger seiner Zeit werden können. Lenaus Begabungen waren so vielfältig, dass sie gar kein rechtes Flussbett fanden, worin die ganze Energie hätte abfliessen können. Er war adelig und für einen Dichter finanziell relativ unabhängig. Aber ihn trieben revolutionäre Gedanken um, er war radikal antiklerikal eingestellt, und neben Heinrich Heine gehörte er in der damaligen Zeit zu den wenigen, denen der Antisemitismus ein Horror war. Politisch höchst inkorrekt, wurde er von der Zensur Metternichs gequält und war ständig auf der Flucht zwischen Wien und Stuttgart. Das führte dazu, dass er das gesamte Europa für kaputt und korrupt hielt. Gemeinsam mit einfachen schwäbischen Bauern emigrierte er deshalb nach Amerika, wurde dort übers Ohr gehauen und kehrte nach einem Jahr völlig desillusioniert zurück. Wieder daheim, nannte er die Vereinigten Staaten von Amerika «verschweinigte» Staaten von Amerika. Die Leute dort seien genauso geldgierig und korrupt wie zu Hause, und es gäbe dort keine Nachtigallen. Lenau war als Halbwüchsiger ein Haudegen und mitleidloser Vogelfänger. Aber er inszenierte sich auch, mit einer Husarenuniform und in teurem Samt gehüllt, als der glamouröse Dichter aus der Puszta. Er war janusköpfig, ein nie auszumachender, unberechenbarer Mensch. Sein Leben hat – wie die Musik – etwas Metasprachliches. Die fängt auch erst an, wenn die Normalität an ihr Ende kommt.

Wie war sein Verhältnis zu den Frauen, bei denen er ja gut ankam?

Ebenso rastlos, unstet, doppelgesichtig. Die stärkste Bindung hatte er zu Sophie von Löwenthal, der Ehefrau seines Freundes Max von Löwenthal, die er leidenschaftlich liebte. Mit ihr unterhielt er einen ausgedehnten Briefwechsel, wobei er jeden Brief zweimal schrieb, einenförmlichen, offiziellen – in der damaligen Zeit war es üblich, dass man sich eintreffende Briefe im Kreis von Freunden und Familien vorlas – und einen heimlichen, ungezügelten, in dem er schrieb, was er eigentlich hatte schreiben wollen. Diese heimlichen Briefe schlagen ebenfalls einen entfesselten, schwärmerischen Ton an. Es sind durch keine Konventionen eingehegte Wortkaskaden. Ursprünglich wollte ich etwas von ihnen in meine neue Oper aufnehmen, aber sie waren mir dann zu obsessiv nur auf das Thema der leidenschaftlichen Liebe zu Sophie ausgerichtet. Das kann einem mit der Zeit ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber diese Parallelwelten, die sich in der Korrespondenz mit Sophie auftun, haben mich sehr interessiert. Ich fühle mich ja immer angezogen von Menschen, die innerlich zerschnitten sind.

Die Vertonung der Lenau-Aphorismen haben Sie dann orchestriert. Dies war der Nukleus für die heutige Oper, die ebenfalls Lunea heisst. Was hat Ihnen das sichere Gefühl gegeben, dass man aus dem Liederzyklus Musiktheater machen kann?

Lunea ist kein Liederzyklus, das wäre die falsche Bezeichnung. Die 23 Zettel sind in ihrer Zusammenstellung nicht in einer Bogenform aneinandergereiht. Die könnte man auch ganz anders kombinieren. Ich habe sie als Blätter bezeichnet wie Lebensblätter, die man vom Kalender abreisst oder Laubblätter, wie sie im Herbst von den Bäumen fallen. Mich hat gerade die Offenheit der Textebene gereizt. Es sind schlaglichtartige Impulse, expressive Kraftzentren, die in dem Stück Raum greifen. So ist die Komposition auch entstanden. Ich habe ständig direkt auf die Librettoseiten kleine Notenfragmente und Skizzen geschrieben, bis die Seiten übersät waren von meinen Notizen. Später erst habe ich alles zusammengefügt und in eine zeitliche Ordnung gebracht, wobei die Abfolge der 23 ursprünglichen «Zettel» mein Librettist Händl Klaus festgelegt hat. Das war mir lieber so, weil ich mich für keine Reihenfolge entscheiden konnte. Es ist eben kein biografischer Bogen, der sich über das Werk spannt. Man könnte sagen, jedes Blatt fängt wieder bei Null an. Die existierenden LuneaVertonungen habe ich in die Oper integriert. Sie sind eingeschoben wie Choräle in einer Bach-Passion.

Sie wollten auf keinen Fall das Leben eines Künstlers vertonen?

Nein. Alle Filme etwa, die das Leben eines Komponisten biografisch vorführen, gehen mir auf die Nerven. Dagegen bin ich ziemlich allergisch.

Was war dann die dramatische Situation, die Sie sich vorgestellt haben?

In meiner Vorstellung war Lenaus Nervenschlag der Auslöser des Musiktheaters, ein «Riss», wie Lenau den Schlaganfall selbst bezeichnet hat, der mitten durchs Gesicht geht. Die eine Hälfte ist gelähmt, die andere ist noch durchblutet. Dieser Nervenschlag kam mir vor wie die Symmetrieachse eines völlig asymmetrischen Lebens. Ich wollte, von ihm ausgehend, die Zeit bis zu Lenaus Verdämmern über sechs Jahre hinweg fassen und gleichzeitig zurückgehen bis in seine Jugend. Ich wollte wichtige Lebens und Schaffensstationen, gleichzeitig vor und zurückspulend, zur Darstellung bringen und die Wahrnehmung der Zeit völlig durcheinanderbringen. Die Zeit zu dehnen und zu stauchen, anzuhalten und rückwärts laufen zu lassen – das kann eben nur die Musik und keine andere Kunstform. Ich wollte Lenaus Doppelgesichtigkeit musikalisch ausdrücken. Vieles im Libretto und in der Partitur ist palyndromisch konzipiert. Die 23 Blätter haben in der Mitte eine Symmetrieachse. Nach elfeinhalb Blättern taucht das Wort FEUER auf, Sinnbild für das Verbrennen eines Dichterblatts. Einen Takt später erscheint das Wort REUE(F). Das ist spiegelsymmetrisch angelegt, exakt in der Mitte des Stücks. Danach sind die Szenen zum Teil rückwärts geschrieben, auch einzelne Worte. Aus «schuldig» wird «gidlusch», aus «grab» wird «barg» usw.

Die Konstruktion darf man sich jetzt aber auch nicht zu geometrisch vorstellen.

Nein, überhaupt nicht. Es ist alles fragmentarisch und kaleidoskopartig ineinander verschachtelt. Die Mosaiksteine fügen sich am Ende zwar zu einer Gesamtform, aber die Reihenfolge ist für den Zuhörer nicht unmittelbar nachvollziehbar. Es ist wie in einem Traum, in dem sich das Geträumte ja auch von einem kontinuerlichen Zeitverlauf löst. Im Traum kann ein ganzes Leben in zwei Sekunden vorüberziehen. Es gibt Sprünge, Rückblenden, parallele Zeitebenen.

Als wir zum ersten Mal über ein mögliches Opernprojekt sprachen, waren Sie skeptisch, ob es Sie noch einmal zur Bühne drängt. Wie denken Sie heute darüber? Sind Sie doch ein Musiktheatraliker?

Ich habe es versucht und wollte es unbedingt. Ich habe Zeit meines Lebens eine grosse Nähe zum Theater verspürt. Mein Bruder war Regisseur. Wir haben schon als Kinder ständig Theater gespielt. Im Alter zwischen 16 und 19 Jahren habe ich acht Schauspielmusiken geschrieben und war Hauskomponist in der Schauspielklasse von Margarete Schell, der Mutter von Maria und Maximilian Schell. Ich habe wirklich den Staub der Theaterbühne inhaliert. Ich fühle mich nur nicht zu Hause in der Welt der konventionellen Oper, wo oft Worte gesungen werden, die gar nicht der Musik bedürfen.

Wie meinen Sie das?

Witolt Lutosławski, einer der ganz Grossen unter den Komponisten des vergangenen Jahrhunderts, hat einmal gesagt: «Ich kann keine Oper schreiben, weil da ständig Dinge gesungen werden, die man genauso gut sagen könnte.» Ich möchte, wenn ich für die Musiktheaterbühne komponiere, kein einziges Wort in Musik setzen, das man auch sagen könnte.

Wie muss Sprache beschaffen sein, dass sich Musik an ihr entzünden kann?

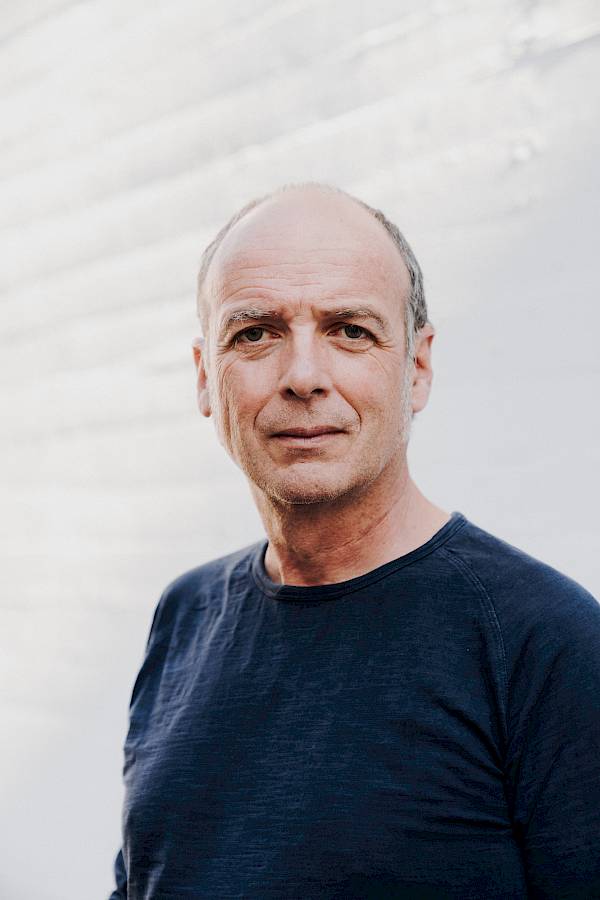

Wenn Sprache nur Ideen transportiert, ist sie für mich als Komponist völlig unattraktiv. Ein Wort muss ausstrahlen und Kreise um sich ziehen wie ein ins Wasser geworfener Kieselstein, der Wellen erzeugt, dann kann ich mir Musik dazu vorstellen. Händl Klaus, mein Partner, hat mir solche Worte geschrieben. Sein Libretto, das aus schliesslich Worte von Lenau verwendet, ist für mein Empfinden literarisch sehr hochstehend. Es ist WortMusik.

In Ihrer Oper wird das Theater also nicht von einer Handlung hervorgebracht oder von Figuren, die in Beziehung zueinander treten, sondern von der Sprache selbst?

Man könnte sogar sagen: Die Sprache ist eine Bühnenfigur. Darum habe ich auch zum ersten Mal in einem Theaterwerk den Chor stark einbezogen. Er verlängert die Worte, oft sind es Lenaus innere Stimmen, in den Raum – wie ein Echo, wie Wellen, wie Umarmungen.

Die Frage, die Ihnen bestimmt immer wieder gestellt wird, kann auch ich Ihnen nicht ersparen: Warum kreist Ihr ganzes kompositorisches Schaffen immer wieder um wahnsinnige Künstler: Schumann, Hölderlin, Robert Walser, Adolf Wölfli, Louis Soutter… Was fasziniert Sie an den Wahnsinnigen?

Sie sind nicht von Konventionen gefesselt. Ihre Gedanken entwickeln sich ganz frei bis ins Kosmische. Und das ist eben das, was einen Musiker interessiert: Sobald der feste Rahmen wegfällt, kommt die Musik. Ein normaler Mensch komponiert nicht – oder er komponiert wie Czerny oder Pleyel. Es braucht Offenheit und Unangepasstheit des Geistes, sonst kann Schöpfertum gar nicht entstehen. Ich suche nicht nach dem Krankhaften in einem Menschen. Ich suche nach Menschen, deren Fantasie keine Grenzen kennt.

Syphilis war die Krankheit, an der im 19. Jahrhundert viele Künstler erkrankt sind, wohl auch Nikolaus Lenau. Die Schulmediziner sehen in der Künstlerkrankheit keine entfesselten Kreativpotenziale, sondern diagnostizieren Gehirnerweichung. Wie passt das zusammen?

Ich beziehe mich ja nicht auf die finale Phase der Krankheit, in der die Kreativität verstummt. Schumann hat seine verrückteste Musik in der Jugend geschrieben, revolutionäre Musik, völlig quer zur Zeit stehend.

Jetzt existiert die Lunea-Oper in Ihrem Kopf und wird nun Bühnenrealität oder überspitzt gesagt: Was Sie sich ausgedacht haben, wird nun in der Schreinerei gesägt. Für manche Komponisten ist das unerträglich. Sie haben Angst, dass Ihr Werk auf der Bühne verfälscht oder womöglich gar ruiniert wird. Wie ist das bei Ihnen?

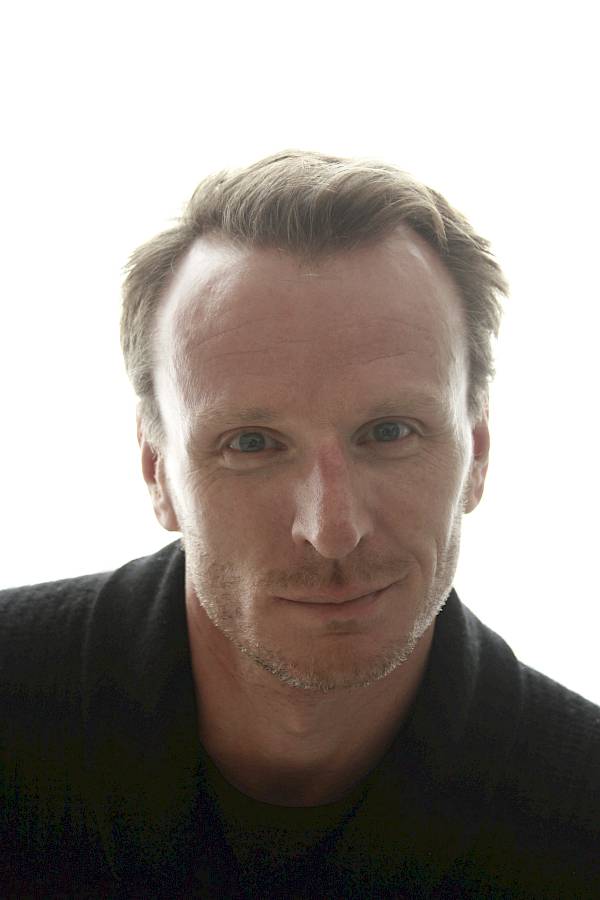

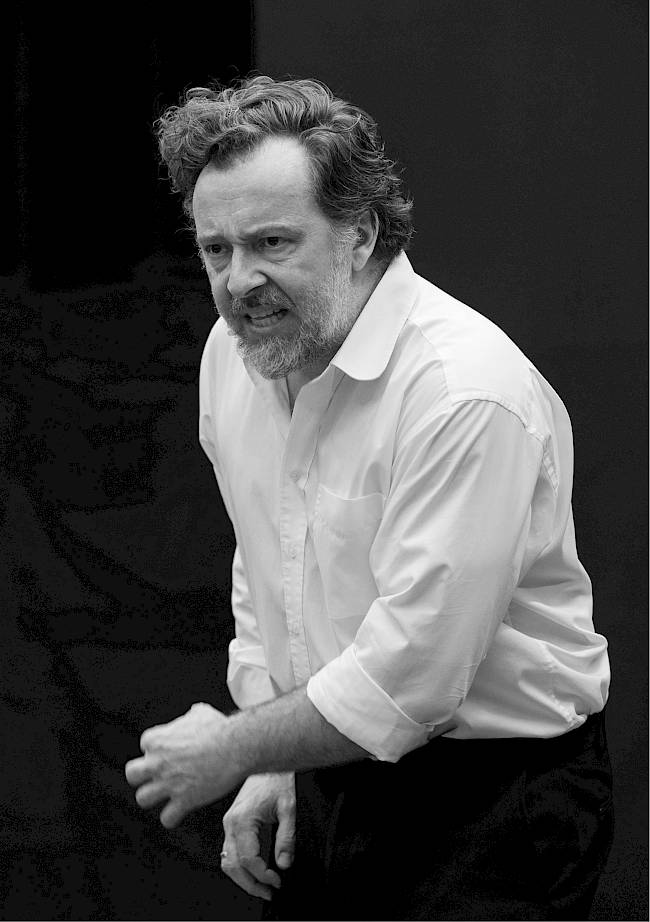

Es ist schon schwer, die Bilder, die man beim Komponieren im Kopf hat, nicht auf der Bühne wiederzufinden. Aber es ist richtig so. Es ist richtig, dass das nun alles durch das Denken und Empfinden der Sänger geht und natürlich vor allem durch den Regisseur, und die Bilder zu meiner Musik neu und anders geträumt werden. Wenn ein Regisseur so musikalisch ist wie Andreas Homoki, der wirklich ein Gespür für die Musik hat, habe ich Vertrauen, dass die Regie meine Arbeit nicht zerstört.

Wie sind Sie insgesamt mit den Künstlern zufrieden, die die Uraufführung realisieren?

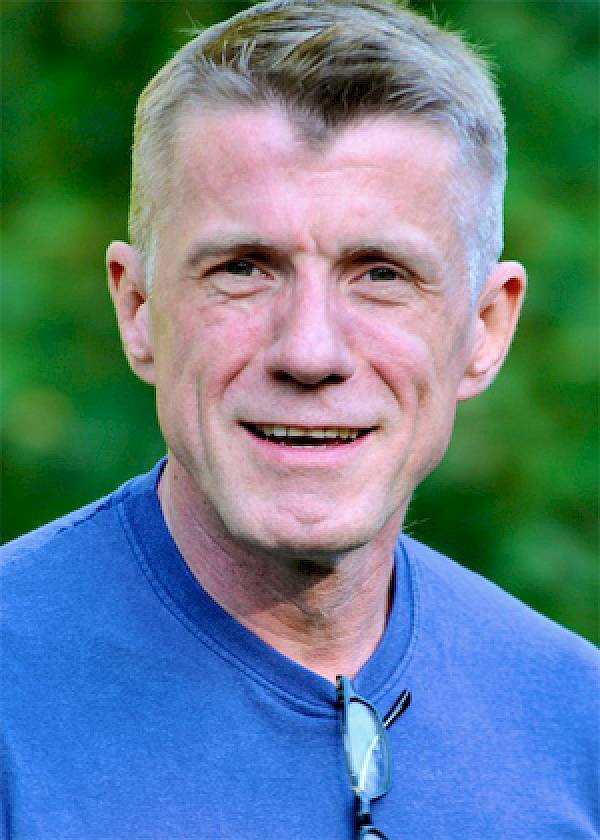

Christian Gerhaher, Juliane Banse, Sara Maria Sun, Ivan Ludlow bis hin zur Konzertmeisterin Hanna Weinmeister – das alles sind Künstler, die ich gut kenne, mit denen ich schon oft zusammengearbeitet habe. Wenn Sie so wollen, ist das meine Familie. Und ohne Christian Gerhaher hätte ich die Oper nicht schreiben können. Da bin ich ganz sicher. Er ist jemand, der mir sehr, sehr nahe ist und von dem ich sicher war, dass er die Sensibilität besitzt, um dieses unkonventionelle Denken, das meiner Oper innewohnt, mit äussersten Nervenspitzen zu erspüren. Ich brauch ein Gegenüber, eine konkrete Stimme, für die ich komponieren kann. Eine Stimme sagt alles über eine Seele, und umgekehrt, die Seele erklingt durch die Stimme.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 56, Februar 2018

Das MAG können Sie hier abonnieren