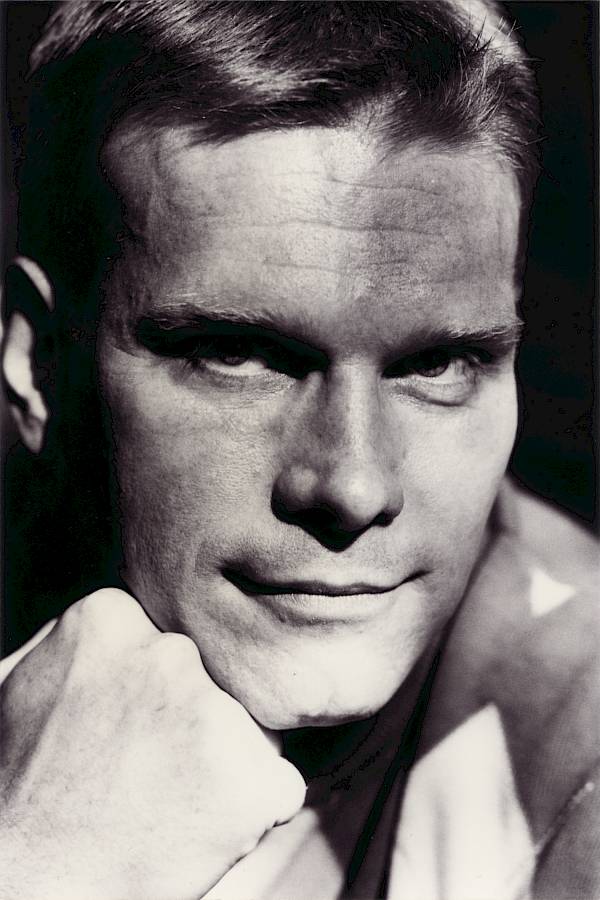

Elsa Dreisig hat französisch-dänische Wurzeln. Ihr Gesangsstudium absolvierte die Sopranistin am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris und an der Musikhochschule Leipzig. Sie ist Preisträgerin bei zahlreichen internationalen Gesangswettbewerben. Zuletzt erhielt sie den ersten Preis als beste Sängerin bei Plácido Domingos «Operalia»-Wettbewerb und wurde 2016 von der Zeitschrift Opernwelt als Nachwuchskünstlerin des Jahres ausgezeichnet. Ab der Spielzeit 2015/16 war sie Mitglied des Opernstudios der Staatsoper Berlin unter der künstlerischen Leitung von Daniel Barenboim und gehört seit der Spielzeit 2017/18 zum festen Ensemble. Dort sang sie bereits Hauptrollen wie Pamina (Die Zauberflöte) und Euridice (Orfeo ed Euridice) neben Bejun Mehta als Orfeo. Ebenfalls an der Staatsoper war sie an der Neuproduktion von Martinús Juliette beteiligt, wo sie neben Rolando Villazón und Magdalena Kozená auf der Bühne zu erleben war. Sie sang Gretchen (Szenen aus Goethes Faust unter der Leitung von Daniel Barenboim), Gretel in Hänsel und Gretel, Violetta in La traviata, Dircé in Medea, Diane in Hippolyte et Aricie unter Sir Simon Rattle und Natascha in der Uraufführung von Beat Furrers Violetter Schnee. 2017 gab sie ihr Debüt an der Opéra National de Paris als Pamina und kehrte im Juni 2018 als Lauretta (Gianni Schicchi) dorthin zurück. 2017 war sie beim Festival d’Aix-en-Provence als Micaëla in Dmitri Tcherniakovs Inszenierung von Carmen zu erleben. Am Opernhaus Zürich gastierte sie 2017 als Musetta in La bohème.

Manon

Jules Massenet

Oper in fünf Akten und sechs Bildern

Libretto von Henri Meilhac und Philippe Gille

nach Abbé Prévost

Von 7. April 2019 bis 15. Mai 2019

-

Dauer:

ca. 3 Std. 15 Min. Inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 45 Min. -

Sprache:

In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. -

Weitere Informationen:

Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Besetzung

Tänzerinnen und Tänzer

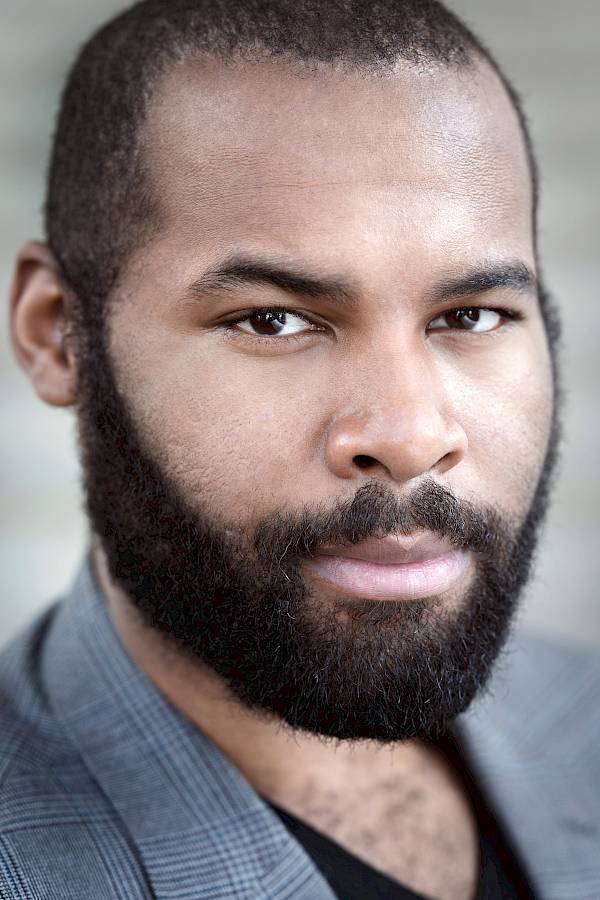

Elsa Dreisig

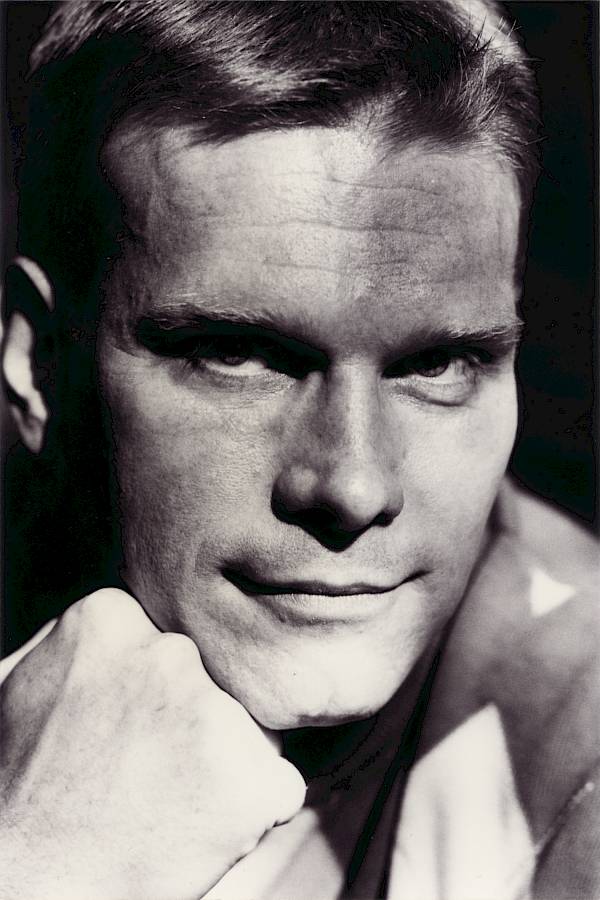

Piotr Beczała

Piotr Beczała zählt zu den gefragtesten Tenören unserer Zeit. Seit seinem Debüt an der Met als Duca (Rigoletto) 2006, sang er dort ausserdem Lenski (Jewgeni Onegin), den Prinzen (Rusalka), Edgardo, Rodolfo, Vaudémont (Iolanta), Riccardo, Gounods Roméo, Faust, Maurizio (Adriana Lecouvreur) und Werther sowie Des Grieux (Manon). Seine Interpretation des Duca brachte ihm 2014 den Echo Klassik als Sänger des Jahres ein. An der Scala in Mailand sang er Duca, Rodolfo und Alfredo (La traviata). Bei den Salzburger Festspielen, wo er 1997 als Tamino debütierte, feierte er als Roméo, Prinz, Rodolfo und als Faust sowie in konzertanten Aufführungen von Iolanta und Werther Erfolge. Auch als Konzert- und Liedsänger ist er weltweit gefragt. Piotr Beczała, der aus Polen stammt und seit 2012 Schweizer ist, studierte an der Musikakademie in Katowice. Er war langjähriges Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. Neben einer Reihe von DVDs u. a. aus dem Opernhaus Zürich umfasst seine Diskografie Soloalben wie Mein ganzes Herz, The French Collection, Salut, Verdi und Slavic. Bei den International Opera Awards 2018 wurde er zum Sänger des Jahres ausgezeichnet. 2016 debütierte er mit Lohengrin an der Seite von Anna Netrebko an der Semperoper Dresden und sang die Rolle erneut 2017 in Zürich, im Sommer 2018 bei den Bayreuther Festspielen sowie 2020 an der Wiener Staatsoper. Im Sommer 2022 gab er sein Debüt als Radamès in Aida bei den Salzburger Festspielen. In Zürich war er zuletzt als Prinz Sou-Chong in Das Land des Lächelns, als Werther, als Chevalier des Grieux in Manon, mit einem Liederabend, bei einer Operettengala und als Calàf in Turandot zu erleben.

Yuriy Yurchuk

Yuriy Yurchuk, Bariton, stammt aus der Ukraine und studierte Gesang an der DePaul University in Chicago. Er wurde bei zahlreichen Wettbewerben mit Preisen ausgezeichnet, darunter die Queen Sonja International Music Competition in Oslo (2015), die Montserrat Caballé International Singing Competition in Spanien (2015) und die Jensen Foundation Vocal Competition in den USA (2014.) Als Mitglied des Jette Parker Young Artists Programme in London war er auf der Bühne des Royal Opera House Covent Garden u.a. als Blazes in Peter Maxwell Davies’ The Lighthouse, als Angelotti in Tosca, als Steuermann in Tristan und Isolde sowie als Germano in Rossinis La scala di seta zu erleben. Bis vor kurzem war Yuriy Yurchuck Ensemblemitglied in Covent Garden, wo er Schlémil in Les Contes d’Hoffmann und Baron Douphol in La traviata sang und als Prinz Yamadori (Madama Butterfly), Mandarin in Turandot sowie in Die Nase zu erleben war. In der Spielzeit 2017/18 sang er Conte Rodolpho in Jacopo Foronis Margherita beim Wexford Opera Festival, die Titelrolle in Jewgeni Onegin an der Ukrainischen Nationaloper in Kiew sowie Ping in Turandot am Opernhaus Zürich.

Alastair Miles

Alastair Miles stammt aus Grossbritannien und studierte an der Londoner Guildhall School of Music und im National Opera Studio. Seine internationale Karriere begann, als er 1986 den Decca Kathleen Ferrier Prize in der Londoner Wigmore Hall gewann. Engagements führten ihn seither u.a. an die New Yorker Met (I puritani, Lucia di Lammermoor), an die Wiener Staatsoper (La Juive, I puritani, La forza del destino, Linda di Chamounix, Nabucco, Ernani, Don Carlo), an die Mailänder Scala (Il viaggio a Reims, Alcina), an die Bayerische Staatsoper (Saul, Pelléas et Mélisande, I puritani, Turandot, Orlando und kürzlich Die Gezeichneten), an die Vlaamse Opera (Don Giovanni), an die Oper Amsterdam (Le nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, La Juive, Les Troyens), nach Glyndebourne (Die Meistersinger von Nürnberg, Don Giovanni, Simon Boccanegra, Die Zauberflöte) und immer wieder ans Royal Opera House Covent Garden, wo er u.a. als Colline (La bohème), Rodolfo (La sonnambula), Elmiro (Rossinis Otello), Banquo (Macbeth) und als Comte Des Grieux (Manon) zu erleben war. Im Konzertbereich arbeitete er u.a. mit dem London Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra und dem Leipziger Gewandhausorchester. Unter seinen zahlreichen Aufzeichnungen finden sich Lieder by Wolf and Brahms, preisgekrönte Aufnahmen von Beethovens Missa solemnis und Verdis Requiem mit John Eliot Gardiner, Berlioz’ Roméo et Juliette mit Robin Ticciati u.v.m. Zuletzt sang er u.a. Melisso (Alcina) und Father Truelove (The Rake’s Progress) beim Glyndebourne Festival, Prospero (Purcells Miranda) an der Oper Köln und Bailli (Werther) am Royal Opera House London.

Eric Huchet

Éric Huchet stammt aus Frankreich und studierte Gesang in Paris und an der Wiener Musikhochschule bei Walter Berry. Engagements der letzten zwei Jahrzehnte haben ihn u.a. ans Châtelet und an die Opéra in Paris, nach Genf, Wien, Zürich, Luxemburg, Monte Carlo, Lyon, Bordeaux, Strassburg und Marseille geführt. Dabei sang er Rollen wie Mozarts Belmonte, Ferrando und Monostatos, Almaviva (Il barbiere die Siviglia), Torquemada (L’Heure espagnole), Heinrich der Schreiber (Tannhäuser), Bardolfo (Falstaff) und der Maler (Lulu). Ausserdem wirkte er in einer Reihe von Uraufführungen mit, darunter Philippe Fénelons Faust in Paris und Marc-André Dalbavies Charlotte Salomon bei den Salzburger Festspielen 2014. Éric Huchets Repertoire umfasst auch Opéras-comiques und Operetten: Er trat mehr als 150 Mal als Piquillo in Jérôme Savarys Inszenierung von La Périchole in Chaillot und an der Opéra Comique in Paris auf und wirkte in Orphée aux enfers in Genf und Lyon als Aristée/Pluton, in La Belle Hélène am Châtelet als Achille und als Spalanzani (Les Contes d’Hoffmann) in Lausanne mit. Graf Miguel de Panatellas in La Périchole sang er ausserdem 2018 bei den Salzburger Festspielen, beim Festival de Radio France in Montpellier, an der Opéra National in Bordeaux und mit Les Musiciens du Louvre in Grenoble. 2018/19 sang er ausserdem Ménélas (La Belle Hélène) an der Opéra national de Lorraine Nancy und Guillot de Morfontaine (Manon) in Zürich. In der Spielzeit 2019/20 war er als Nathanaël (Les Contes d’Hoffmann) in Bordeaux und an der Opéra de Marseille als Amrou (La Reine de Saba) und als Triquet (Eugen Onegin) zu hören.

Marc Scoffoni

Marc Scoffoni studierte am Konservatorium in Paris und an der Guildhall School of Music in London. Er war Teilnehmer der Academy beim Festival in Aix-en-Provence. Von 2011 bis 2013 war er Mitglied des Jungen Ensembles des Grand-Théâtre in Genf, wo er u.a. in Andrea Chénier, in der Zauberflöte, in La bohème und in der Uraufführung von Fénelons Jean-Jacques Rousseau (Regie : Robert Carsen) zu erleben war. Zu seinem Repertoire gehören Rollen wie Papageno (Zauberflöte), Masetto (Don Giovanni), Nardo (La Finta giardiniera), Figaro (Il barbiere di Siviglia), Raimbaud (Le Comte Ory), Malatesta (Don Pasquale), Dandini (La Cenerentola), Germont (La traviata), Alfio (Cavalleria rusticana) und Sharpless (Madama Butterfly). An der Opéra de Marseille war er 2015 als Chevalier des Grieux in Le Portrait de Manon (Massenet) zu hören und kehrte 2017 als Frédéric in Lakmé nach Marseille zurück. Am Théâtre des Champs-Elysées in Paris sang er 2016 Masetto in Don Giovanni und 2018 Doktor Grenvil in La traviata. Regelmässig ist Marc Scoffoni auch auf der Konzertbühne zu erleben; zu seinem Repertoire gehören u.a. die Solopartien in Brahms’ Requiem und Faurés Requiem. Mit dem Orchestre National d’Ile-de- France war er in der Salle Pleyel in Paris zu hören, mit dem Orchestre de Chambre de Paris in der Pariser Philharmonie, dem Orchestre du Capitole in der Halle aux Grains in Toulouse. Zu seinen weiteren Engagements 2019/2020 zählen Papageno, Guglielmo (Così fan tutte) und Sharpless (Madama Butterfly). Ausserdem wird er auf den Bühnen der Opéra de Marseille, der Opéra de Nantes und des Théâtre des Champs-Elysées auftreten

Yuliia Zasimova

Yuliia Zasimova wurde in der Ukraine geboren. Sie studierte an der Tschaikovsky National Music Academy in Kiev, wo sie ihr Gesangsstudium 2016 abschloss. Während ihres Studiums war sie Mitglied des Opernstudios der Akademie und war dort als Amor in Orfeo ed Euridice und als Marfa in Rimski-Korsakows Die Zarenbraut zu erleben. 2017 nahm sie am Wettbewerb «Neue Stimmen» teil und war im gleichen Jahr Halbfinalistin beim «Le Grand Prix de L’Opéra» Gesangswettbewerb in Bukarest. 2018 war sie Preisträgerin beim internationalen Byulbyul Wettbewerb in Baku, Aserbaidschan, und debütierte im gleichen Jahr beim LvivMozArt Festival in der Ukraine als Aretea in Dmytro Bortnianskyis Alcide. Von 2018 bis 2020 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. Hier war sie in Hänsel und Gretel, Rigoletto, Manon, Le nozze di Figaro, Elektra und Coraline zu hören. 2022 war sie als Solistin in Vivaldis L’olimpiade in der Moskauer Philharmonie und der Tschaikovsky Concert Hall Moskau zu hören, gab ein Konzert in Turin mit dem Orchestra Teatro Regio und war in Zürich als Anna in Nabucco zu erleben. In der Spielzeit 2023/24 gibt sie als 1. Dame in der Zauberflöte ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper.

Natalia Tanasii

Die moldawische Sopranistin Natalia Tanasii ist Gewinnerin des 2. Preises beim begehrten Wettbewerb «Neue Stimmen» und debütierte bereits auf wichtigen europäischen Bühnen wie den Salzburger Festspielen, dem Opernhaus Zürich, La Monnaie, der Hamburgischen Staatsoper und dem Teatro Real in Madrid. 2014 wurde sie Mitglied im Jungen Ensemble der Oper Oslo, wo sie Micaëla in Bieitos Carmen sang, und trat im Southbank Centre London in Brittens War Requiem unter Marin Alsop auf. 2015/16 nahm sie als Jerwood Young Artist am Glyndebourne Festival teil und war dort als Füchslein und Chocholka in Janáčeks Das schlaue Füchslein zu erleben. 2016/17 sang sie in Bieitos War Requiem an der Oper Oslo und am Teatro Arriaga in Bilbao und gab ihr Debüt als Fiordiligi (Così fan tutte). In ihrer Heimat tritt sie regelmässig in Konzerten und Rezitalen auf und wurde mit einem «National Award for Outstanding Achievement in Arts» ausgezeichnet. Von 2017 bis 2019 gehörte sie zum Internationalen Opernstudio in Zürich und sang hier u.a. Ein Sklave (Salome), Undis/Wilddrude (Ronja Räubertochter), Kate Pinkerton (Madama Butterfly), Arminda (La finta giardiniera), Sandmännchen (Hänsel und Gretel), Javotte (Manon) und die 5. Magd in Elektra. Sie gastierte ausserdem in Lissabon und sang dort Mimì in La bohème sowie im Sommer 2020 bei den Salzburger Festspielen die 5. Magd (Elektra) unter Franz Welser-Möst. Jüngst sang sie an der Staatsoper Hamburg sowie am Prager Nationaltheater die Mimì in La bohème.

Deniz Uzun

Deniz Uzun stammt aus Mannheim und Izmir/Türkei. Sie studierte Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in ihrer Heimatstadt sowie der Indiana University in Bloomington. Während ihres Studiums war sie als jüngste Teilnehmerin Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin 2012 sowie Finalistin der Metropolitan Opera Competition 2015. Sie war Stipendiatin der Liedakademie des Heidelberger Frühlings und des Richard Wagner Verbandes. 2018 war sie Preisträgerin am Hans-Gabor-Belvedere Wettbewerb in Jūrmala/Lettland, 2021 gewann sie jeweils den Eva Marton-Preis am Eva Marton Wettbewerb in Budapest und 2022 den Elena-Obraszova-Preis beim Tenor Viñas Gesangswettbewerb in Barcelona. 2015/16 war sie Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Von 2016-2021 war sie Ensemblemitglied des Opernhauses Zürich. Hier war sie u.a. als Jacob in der Kinderoper Gold!, als Sonetka (Lady Macbeth von Mzensk), Alisa (Lucia di Lammermoor), in den Titelpartien von J. Arneckes Ronja Räubertochter und Ravels L’Enfant et les sortilèges, als Lucilla in La scala di seta, Zelim in La verità in cimento, Ino in Semele, Hänsel in Hänsel und Gretel mit russischen und georgischen Liedern im Ballett Anna Karenina sowie in einem Liederabend mit dem Titel Opera goes Folk zu hören. 2021/22 debütierte sie als Dido (Dido und Aeneas) am Teatro Massimo di Palermo, sang Olga (Yevgeny Onegin) und Mrs. Meg Page (Falstaff) an der Komischen Oper Berlin sowie Carmen am Salzburger Landestheater. Seit der Spielzeit 2022/23 gehört sie zum Ensemble der Komischen Oper Berlin.

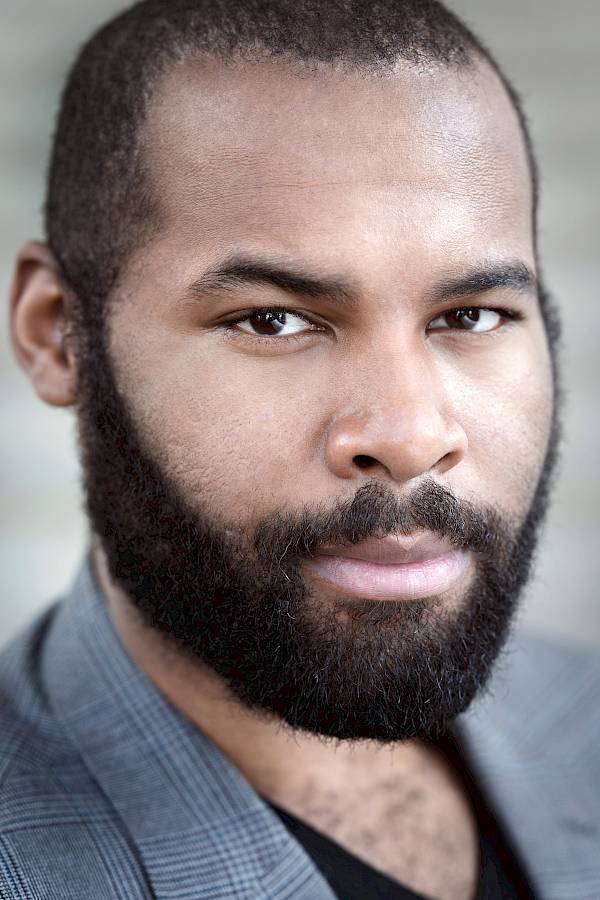

Cheyne Davidson

Cheyne Davidson erhielt seine musikalische Ausbildung an der Case Western Reserve University, dem Cleveland Institute of Music und der Manhattan School of Music. Unmittelbar nach seinem Studium wurde er eingeladen, als Escamillo mit Peter Brooks Tragédie de Carmen auf Europa-, Japan- und Israel-Tournee zu gehen. Nach Auftritten in den USA und Europa war er ein Jahr lang Mitglied des IOS. Seit 1992/93 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich, wo er u.a. als Marcello, Schaunard und Benoît (La bohème), Escamillo (Carmen), Silvio (Pagliacci), Amfortas (Parsifal), Paolo Albiani (Simon Boccanegra), Donner und Gunther (Der Ring des Nibelungen), Alfio (Cavalleria rusticana), Faninal (Rosenkavalier), Lescaut (Manon Lescaut), Marco (Gianni Schicchi), Barone Douphol (La traviata), Enrico (Lucia di Lammermoor), Werschinski (Drei Schwestern), Eisenhardt (Die Soldaten), Chang (Das Land des Lächelns), als Le Bailli in Massenets Werther, Bill (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), Jonas Fogg (Sweeney Todd), Eurylochos (Die Odyssee) und als Benoît (La bohème) auftrat. Gastverträge führten ihn u.a. an die Opernhäuser Stuttgart, Köln und Hamburg, nach Basel und Luzern, an das Théâtre du Châtelet in Paris, die Oper Nancy, zur Hamburger Opernwoche, nach Belgrad und Budapest, zu den Bregenzer Festspielen und zum Classic Open Air Solothurn. Bei der ZKO Opera Box war er in Die schöne Galathée, in Il campanello di notte sowie in Il signor Bruschino zu erleben. Sein Salzburger Festspieldebüt gab er zu Pfingsten 2016 als Doc in der West Side Story; im Sommer 2016 war er ebenfalls in Salzburg in der Uraufführung von Thomas Adès’ Oper The Exterminating Angel zu erleben.

Omer Kobiljak

Der Tenor Omer Kobiljak stammt aus Bosnien und wurde in der Schweiz geboren. Er studierte Gesang bei David Thorner, zuerst am Konservatorium Winterthur, dann an der Kalaidos Fachhochschule Aarau. Er besuchte Meisterkurse bei Jane Thorner-Mengedoht, David Thorner und Jens Fuhr und erhielt 2012 beim Thurgauer Musikwettbewerb den Ersten Preis mit Auszeichnung. Im Jahr darauf sang er bei den Salzburger Festspielen einen Lehrbuben («Die Meistersinger von Nürnberg») unter Daniele Gatti und debütierte mit derselben Rolle 2017 an der Mailänder Scala. Ab der Spielzeit 2017/18 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und hier u. a. in «La fanciulla del West», «Parsifal», «Der fliegende Holländer» und «La traviata» zu erleben. Er sang ausserdem Lord Arturo Buklaw («Lucia di Lammermoor») sowie den Notaren in der konzertanten Aufführung von «La sonnambula». Seit 2019/20 gehört Omer Kobiljak dem Ensemble des Opernhaus Zürich an und sang hier seither u. a. Abdallo («Nabucco»), Macduff («Macbeth»), Froh («Das Rheingold»), Alfredo («La traviata»), Tybalt («Roméo et Juliette»), den Verrückten Hutmacher («Alice im Wunderland») und Ein Sänger («Der Rosenkavalier»). Weitere Engagements umfassen den Fürsten Alexis (Umberto Giordanos «Siberia»), Yamadori («Madama Butterfly») und Don Riccardo («Ernani») bei den Bregenzer Festspielen und die Titelrolle in «Der Graf von Luxemburg» bei den Tiroler Festspielen Erl. 2023 war Omer Kobiljak Finalist der Operalia Competition in Kapstadt. Jüngst gab er seine Hausdebüts als Lord Arturo Buklaw an der Semperoper Dresden, als Froh an der Opéra de Monte-Carlo und als Narraboth («Salome») beim Baltic Opera Festival in Polen.

Jamez McCorkle

Jamez McCorkle stammt aus New Orleans. Er studierte am Curtis Institute of Music in Philadephia und gewann zahlreiche Wettbewerbspreise, darunter 2013 den George London Award bei der George London Foundation Awards Competition, den Betty Allen Award der Sullivan-Stiftung und den ersten Platz bei der Brava! Opera Vocal Competition sowie 2011 den zweiten Platz beim Regionalwettbewerb (Gulf Coast Region) der Metropolitan Opera National Council Auditions. 2016/17 war er an der New Yorker Met als Cover für Benvolio (Roméo et Juliette) engagiert, debütierte als Lenski (Jewgeni Onegin) beim Spoleto Festival in South Carolina und war am Curtis Opera Theatre als Ruggero (La rondine), James Nolan (John Adams’ Doctor Atomic) und Male Chorus (The Rape of Lucretia) zu erleben. 2017 sang er bei den Salzburger Festspielen im Rahmen des Young Singers Project in Verdis I due Foscari. Seit 2017/18 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und sang hier bisher den 1. Geharnischten (Die Zauberflöte), Nick (La fanciulla del west), Mastro Trabuco (La forza del destino), Remendado (Carmen), Normanno (Lucia di Lammermoor) und einer von den Deux gardes in Manon. Im Sommer 2018 gastierte er zudem als Tamino an der Kentucky Opera und als Lenski (Jewgeni Onegin) an der Michigan Opera und wird im September 2019 Peter the Honeyman in Porgy and Bess an der Metropolitan Opera in New York singen.

Omer Kobiljak

Der Tenor Omer Kobiljak stammt aus Bosnien und wurde in der Schweiz geboren. Er studierte Gesang bei David Thorner, zuerst am Konservatorium Winterthur, dann an der Kalaidos Fachhochschule Aarau. Er besuchte Meisterkurse bei Jane Thorner-Mengedoht, David Thorner und Jens Fuhr und erhielt 2012 beim Thurgauer Musikwettbewerb den Ersten Preis mit Auszeichnung. Im Jahr darauf sang er bei den Salzburger Festspielen einen Lehrbuben («Die Meistersinger von Nürnberg») unter Daniele Gatti und debütierte mit derselben Rolle 2017 an der Mailänder Scala. Ab der Spielzeit 2017/18 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und hier u. a. in «La fanciulla del West», «Parsifal», «Der fliegende Holländer» und «La traviata» zu erleben. Er sang ausserdem Lord Arturo Buklaw («Lucia di Lammermoor») sowie den Notaren in der konzertanten Aufführung von «La sonnambula». Seit 2019/20 gehört Omer Kobiljak dem Ensemble des Opernhaus Zürich an und sang hier seither u. a. Abdallo («Nabucco»), Macduff («Macbeth»), Froh («Das Rheingold»), Alfredo («La traviata»), Tybalt («Roméo et Juliette»), den Verrückten Hutmacher («Alice im Wunderland») und Ein Sänger («Der Rosenkavalier»). Weitere Engagements umfassen den Fürsten Alexis (Umberto Giordanos «Siberia»), Yamadori («Madama Butterfly») und Don Riccardo («Ernani») bei den Bregenzer Festspielen und die Titelrolle in «Der Graf von Luxemburg» bei den Tiroler Festspielen Erl. 2023 war Omer Kobiljak Finalist der Operalia Competition in Kapstadt. Jüngst gab er seine Hausdebüts als Lord Arturo Buklaw an der Semperoper Dresden, als Froh an der Opéra de Monte-Carlo und als Narraboth («Salome») beim Baltic Opera Festival in Polen.

Gut zu wissen

Manons Begehren

Die Titelfigur in Jules Massenets Oper «Manon» geht einen konsequenten Weg: Zunächst ein unerfahrenes Mädchen aus der Provinz, landet sie in der Grossstadt Paris, wo sie schliesslich als Königin der Schönheit gefeiert wird. Doch was genau ist ihr Antrieb? Warum ist Manon von Geld, Glanz und Glamour fasziniert? Und was suchen die Männer in dieser Oper in ihr? Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer erläutert im Gespräch mit Kathrin Brunner vor der Premiere 2019 die allumfassende Kraft des Begehrens.

Manons Begehren

Jeannette Fischer, wir treffen uns, weil wir über das Begehren reden wollen. In der Oper Manon von Jules Massenet wird vieles begehrt: Die Männer begehren Manon, Manon wiederum begehrt Luxus, Reichtum, Schönheit und Anerkennung. Welche Rolle spielt das Begehren grundsätzlich in unserem Leben?

Das Begehren ist der Hauptantrieb menschlichen Handelns! Es ist wie eine Urkraft, die uns vorwärts treibt. Beim Begehren geht es eigentlich immer um das Begehren nach Lust. Das heisst aber nicht, dass das Begehren ausschliesslich sexueller Art sein muss. Das Begehren ist in dem Sinne etwas Lustvolles, indem ich versuche, die eigene Unlust aufzuheben, um erneut Wohlbefinden und Lust am Leben zu erlangen. Diese Lebenskraft beginnt bereits mit dem allerersten Schrei. Das neugeborene Kind drückt damit aus, dass ihm etwas nicht passt. Es empfindet Unlust und will sagen: Unternehmt etwas! Ich will, dass es anders wird, damit ich wieder Lust empfinde, damit ich zufrieden und ruhig bin. Dieser erste Schrei ist keineswegs ein Schrei der Unbeholfenheit. Das Begehren ist also da, um die Unlust, die uns diese Welt permanent verursacht, in Lust zu verwandeln. Dabei geht es auch um ganz banale Bedürfnisse wie «Mir ist kalt», «Ich habe Hunger» oder «Es regnet». Ich bin dann dazu aufgefordert, eine Ich-Leistung zu vollbringen und Eigenverantwortung zu übernehmen, indem ich die unlustvolle Situation aktiv in eine lustvolle verwandle: Wenn es regnet, ziehe ich mir eine Jacke an. Das gilt genauso für grössere Zusammenhänge. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, was mir mein Chef sagt, werde ich ihm deutlich machen, dass mir etwas nicht passt. Man lernt in der Eigenverantwortung, die Unlust in Lust zu verwandeln, und dazu hat man grundsätzlich auch die Berechtigung.

Das Begehren ist demnach etwas durchaus Positives.

Absolut! Begehren ist Bewegung: Man bewegt sich, es wird bewegt, man macht neue Erfahrungen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Begehren nach der sogenannten Differenz. Hier geht es auch um ein sexuelles Begehren. Man darf das jedoch nicht rein «genital» verstehen, sondern auch im Sinne einer Neugierde, die erotisch und sinnlich sein kann. In der Psychoanalyse sagen wir: Wir begehren die Differenz. Wir begehren jemanden, weil er anders ist als ich. Das ist grundsätzlich etwas Schönes und Unproblematisches. Schwierig wird es erst, wenn Neid und Missgunst ins Spiel kommen und das Ganze in einen Machtdiskurs mündet. Die Streitereien fangen an, wenn der andere etwas hat, was ich auch will, oder wenn ich will, dass der andere etwas nicht mehr hat. Dann entstehen Wettbewerb, Kampf und Zerstörung.

Davor warnt uns ja das zehnte Gebot: «Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat» …

Ja. Aber wer sagt denn eigentlich: «Du sollst nicht»? Wer nimmt hier für sich ein, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist? Was spricht dagegen, den einen und die andere auch noch zu begehren? Absolut nichts! Das tut niemandem weh, ausser, wenn man etwas zu verlieren hat: gesellschaftliche Konventionen wie die eigene Ehre, Macht, das Ansehen, die Männlichkeit … das, was in einer Oper dann das Drama ausmacht.

Von Freud stammt der berühmte Satz: «Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben.» Manons Situation ist für dieses Dilemma exemplarisch: Nachdem sie in der Provinz den Studenten Des Grieux kennengelernt hat und mit ihm nach Paris durchgebrannt ist, wendet sie sich schon bald dem reichen Steuerpächter Brétigny zu. Sie verlässt Des Grieux, der Manon aufrichtig liebt. Warum tut sie das? Ist sie nicht fähig, zu lieben?

Manon hat möglicherweise erkannt, dass diese Amour fou gar nicht das Höchste der Gefühle ist und irgendwann einmal enden wird. In einer Beziehung bewegt man sich anfangs, im Verliebtsein, ja immer in einer Art Projektion, in einem kleinen Wahn, indem man sich und den Partner idealisiert. Nach einer gewissen Zeit fällt diese Projektion der totalen Liebe jedoch zusammen, da sie zwangsläufig an der Realität scheitern muss. Manon und Des Grieux haben kein Geld, sie leben in armseligen Verhältnissen. Nun würde es darum gehen, eine Form der Beziehung mit und in dieser Realität zu finden. Doch Manon ist offenbar nicht dazu bereit, sondern sucht nach etwas Neuem, nach einem neuen Projektionsfeld. Sie glaubt, dass ihr das die erhoffte Erfüllung bringen wird: Glamour, Geld, Luxus.

Kann denn ein Begehren je erfüllt werden? Kann Begehren zur Zufriedenheit führen?

Bedürfnisse können punktuell und zeitlich befriedigt werden. Das Begehren jedoch kann a priori nicht erfüllt werden, denn sonst gäbe es kein Begehren mehr und wir wären gleichsam tot. Im Roman, im Film oder der Oper wird natürlich immer mit der Idee gespielt, dass ein Begehren auch zur Erfüllung führt. Doch kaum ist dieser Punkt erreicht, endet der Film meistens. In unserer Fantasie spielen wir immer mit der Erfüllbarkeit unseres Begehrens. Dem liegt letztlich etwas sehr Aggressives zugrunde: Wie gesagt, ist das Begehren immer das Begehren nach der Differenz. Wird die Differenz aufgelöst, bin ich oder der andere vernichtet. Man glaubt, komplett zu sein, wenn man sich den anderen einverleibt. Das kann aber nicht stattfinden, weil sich der andere nicht vereinnahmen lässt. Selbstverständlich kann ich jemanden vereinnahmen, aber dann gibt es ihn nicht mehr als eigenständiges Subjekt, sondern nur noch als einen Teil von mir. Damit kann ich mich gross machen, und der andere ist mein Objekt. Kürzlich bin ich auf ein Zitat von Dalí gestossen, in dem er sagt, dass seine Frau Gala das Grösste und Beste sei, sein Motor, seine Liebe. Dann macht er einen Bindestrich und schreibt – er schreibt «ich» gross: – «Ich». Gala war für ihn also kein eigenständiges Subjekt mehr, das different ist, sondern ein Teil von ihm, das ihm zur Vergrösserung und Komplettierung diente. Hier findet kein Begehren mehr statt, da man jemanden inkludiert hat und die Differenz nicht mehr begehren muss. Im Grunde ist das die Personifikation eines Narzissten. Man muss niemanden mehr begehren. Das ist zwar fürchterlich langweilig, aber man kann sich in dieser Grösse einbetten und von diesem Punkt aus der Welt begegnen.

Manons Begehren zielt in dieser Oper primär auf Geld und Luxusobjekte. Wie interpretieren Sie das?

Es geht hier um das Begehren nach Macht. Um das zu verdeutlichen, möchte ich den umstrittenen Begriff des «Penisneids» von Freud ins Spiel bringen. Freud hat behauptet, dass die Frau neidisch auf den Penis sei. Nun, das stimmt. Sie ist aber nicht neidisch auf den Penis als Organ und will auch gar nie ein Mann sein, sondern sie ist neidisch auf die Attribute, die mit diesem Phallus in Zusammenhang gebracht werden: der Fels in der Brandung zu sein, die Dinge und Emotionen im Griff zu haben, keine Schwäche, Angst oder Schuldgefühle zu haben – mächtig zu sein. Im Kontrast dazu steht die Frau, die alles andere verkörpert: Angst, Schuldgefühle, Anpassungsfähigkeit, Abhängigkeit und so weiter. Noch heute, im Jahr 2019, sind Machtattribute sexy. Und ich kann mich noch gut an eine Umfrage in den 1980er-Jahren erinnern, als 67 Prozent der Frauen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als hoch attraktiv einstuften … Die Frau kann sich diese Machtattribute über die Verführung gewissermassen aneignen. Manons Begehren ist nicht das Begehren nach der Differenz, sondern nach der Projektion von Macht. Das betrifft Männer wie Brétigny in Manon genauso: Sie begehren Manon, weil sie so schön ist, und glauben, sie als Person zu begehren. In Tat und Wahrheit meinen sie aber nicht Manon als Person, sondern sie meinen Manon in ihrer Schönheit zur Vervollkommnung ihrer selbst.

Manon kehrt ausgerechnet in dem Moment zu Des Grieux zurück, als sie erfährt, dass sich Des Grieux entschieden hat, in den Priesterstand zu treten. Warum ist Des Grieux in dieser Situation für Manon erneut interessant?

Ich denke, dass sie es nicht ertragen kann, nicht mehr begehrenswert zu sein und dass man sich von ihr abwendet. Es gibt nun jemanden, der ein anderes Leben hat und anderes begehrt als sie. Das verträgt sich nicht mit ihren Grössenansprüchen. Grundsätzlich ist es ja schön, begehrt zu werden. Diese Kraft zu empfangen oder damit zu spielen, ist auch gar kein Problem. Gefährlich wird es erst, wenn man sich gänzlich damit identifiziert und glaubt, dass einen die ganze Männerwelt zu begehren habe.

Was bezweckt denn Des Grieux, wenn er sich für einen Weg als Priester entscheidet? Schwört er dem Begehren tatsächlich ab?

Wenn er sich in ein Kloster zurückzieht, ist das natürlich der beste Platz, um das Begehren aufrecht zu erhalten. Das Begehren bleibt immer in der Fantasie, denn es gibt nie ein reales Gegenüber. In der Fantasie kann Des Grieux alles machen, sich alles vorstellen. Zwar entsagt er mit der Priesterlaufbahn dem Sex, hat aber natürlich das Kopfkino. Hier kann er sich voll entfalten, weil das Gegenüber nicht als eigenständiges Subjekt mit eigenen Ansprüchen real anwesend ist und möglicherweise sagt: Heute will ich nicht, heute werde ich ins Kino gehen … In seiner Fantasie kann Des Grieux die Differenz aufheben, und ein Leben im Kloster kann ihm das erfüllen. Diese Projektionen laufen in solchen Fantasien wie wild, aber es sind immer Projektionen, die das Gegenüber idealisieren. Sie fallen immer irgendwann zusammen, es sei denn, man ist, wie im Kloster, von der Realität des anderen Menschen abgeschnitten.

Manon und Des Grieux kommen später tatsächlich wieder zusammen. Doch dann fängt die Misere an: Manon scheint vollends von der Gier, ja Sucht nach Geld beherrscht zu sein. Im «Begehren» steckt etymologisch gesehen tatsächlich das Wort «Gier». Wie spielen Begehren, Gier und Sucht ineinander?

Das Begehren an sich ist nicht destruktiv und auch nicht selbstdestruktiv. Wenn das Begehren hingegen in eine Gier kippt, geht es nicht mehr darum, die Differenz im anderen zu sehen oder mit dieser Differenz einen Umgang zu finden, sondern es geht um den Versuch, sich etwas anzueignen, das einen beruhigt, das einen sättigt. Das ist aber aussichtslos, da man nie vollständig gesättigt sein kann. Diesen Wunsch nennen wir in der Psychoanalyse regressiv. Es ist der Wunsch nach einem embryonalen Zustand. Im Mutterleib kann man gesättigt sein, denn da gibt es immer genügend Nahrung, und man hat meist Ruhe. Es ist ein Wunsch nach einem Zustand, in welchem man keine Eigenverantwortung übernehmen muss.

In der Differenz hingegen muss ich Arbeit leisten …

Ja, ich muss mich darum kümmern, wie ich zu meinem nächsten Essen, zu meiner nächsten Liebschaft komme. Von einem Suchtverhalten spricht man dann, wenn ich davon ausgehe, dass es etwas gibt, das mich für immer und ewig zufriedenstellt und ich nichts mehr dafür tun muss. Es ist in diesem Falle die Verweigerung, Eigenverantwortung zu übernehmen, eine Verweigerung, sich als einen banalen Teil dieser Welt zu sehen. Damit ist es selbstzerstörerisch. In diesem Zustand geht dann auch der Genuss verloren. Übernimmt man hingegen Eigenverantwortung, kann man durchaus Genuss erlangen: Indem man mit der Differenz spielt, den anderen zu verführen versucht, indem man herausfindet, wie weit man den anderen in sein Begehren einbinden kann. Auf diese Art ist dieses Spiel lustvoll und für keine Partei destruktiv.

Ein berühmter Satz der amerikanischen Konzeptkünstlerin Jenny Holzer lautet: «Protect me from what I want.» Wie würden Sie diesen Satz interpretieren?

Ich habe ein Pyjama-Oberteil, auf dem dieser Satz steht, und ich finde ihn wirklich lustig! Ich weiss nicht, wie Jenny Holzer ihn gemeint hat, aber ich glaube, dass damit einerseits zum Ausdruck kommt, wie machtvoll das weibliche Begehren sein kann – das lyrische Ich ist hier ja Jenny Holzer. Andererseits impliziert der Satz, dass man sich vor seinen eigenen Wünschen schützen soll, weil man die gesellschaftlichen Widerstände dagegen kennt. Lebt eine Frau ihre Wünsche aus, verlässt sie automatisch die weibliche Rolle und wird möglicherweise in eine pathologische Ecke gestellt, gilt vielleicht als nymphomanisch, als überdreht …

Also ist ein Wunsch nichts, was man sich grundsätzlich selbst verbieten müsste.

Richtig. Wir Psychoanalytiker gehen ja davon aus, dass der Wunsch Teil des Begehrens ist. Der Wunsch ist immer eine Kraft. Wenn nun der Wunsch als Wunsch nicht anerkannt wird, stellt das in unseren Augen die sogenannte Kastration dar. Hier gilt es zwischen Kastration und Frustration zu unterscheiden. Wenn sich zum Beispiel ein Kind ein Eis wünscht, ist dieser Wunsch nach einem Eis zunächst einmal eine grosse Kraft. Wenn wir dem Kind sagen: «So ein blöder Wunsch!», brechen wir den Wunsch. Das ist eine Kastration. Erklären wir dem Kind hingegen, dass es heute kein Eis gibt, weil es bereits Schokolade bekommen hat, und stellen ihm für übermorgen ein Eis in Aussicht, ist das nicht problematisch. In diesem Falle darf der Wunsch weiterbestehen, und die Frustration ist ganz einfach die Begegnung mit der Realität. Frustration ist für den Menschen also kein Problem, die Kastration hingegen schon. Da wir in einer Gesellschaft leben, die streng hierarchisch organisiert ist, muss man diese Wünsche immer auch innerhalb eines Herrschaftsdiskurses betrachten, denn Wünsche sind naturgemäss subversiv und halten sich nicht an Konventionen. Sie haben eine solche Kraft, dass man sie in den bestehenden Machtdiskurs irgendwie integrieren muss, damit man den Wunsch unter Kontrolle bringen kann, will man die bestehenden Herrschaftsstrukturen nicht gefährden. Oft gibt es nur einen engen Kanal, der kontrollierbar ist. Die Leute glauben, dass man mit Gewalt und totaler Anarchie rechnen müsste, würde man den Wünschen freien Lauf lassen. Das ist aber völliger Unsinn. Ganz im Gegenteil: Da durch die Domestizierung und Repression von Wünschen das kreative Potenzial eingeschränkt wird, wird viel mehr kaputt gemacht.

Könnte man abschliessend sagen, dass es Manon über lange Zeit eigentlich gar nicht so schlecht macht? Sie nimmt sich, worauf sie Lust hat, lebt ihre Wünsche und Begierden innerhalb der vorherrschenden gesellschaftlichen Möglichkeiten frei aus. Ihr Weg ist über längere Zeit doch eigentlich ganz bewundernswürdig.

Durchaus. Sie versucht, sich innerhalb dieses gesellschaftlichen Diskurses zu bewegen und mitzuspielen, ihre Dinge zu erreichen. Und da ist sie scheinbar erfolgreich.

Bis sie ihren alten Liebhaber Des Grieux wieder zurückhaben will, der sich von ihr losgesagt hat.

Oft braucht es nur eine kleine Stelle, die das Ganze ins Rollen bringt: Er, der sie nicht mehr will, oder es könnte auch sein, dass sie älter wird und Runzeln bekommt … Aber in der Oper wird man ja eigentlich nie alt!

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 67, März 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Audio-Einführung zu «Manon»

Programmbuch

Synopsis

Erster Akt

Vor der Poststation in Amiens: Guillot de Morfontaine und der Steuerpächter Brétigny verbringen den Abend mit Poussette, Javotte und Rosette. Reisende treffen ein, unter ihnen befindet sich auch der Gardist Lescaut. Er hat den Auftrag, seine Cousine Manon, die nach Ansicht der Familie das Vergnügen allzu sehr liebt, in ein Kloster zu bringen. Manon ist berauscht von den vielen neuen Eindrücken, die ihr die Reise eröffnet hat. Als sich Lescaut dem Kartenspiel widmet und Manon einen Moment lang unbeobachtet lässt, macht ihr Guillot Avancen. Für ihre Liebe bietet er ihr ein Leben in Luxus an. Manon weist das Angebot ab. Da erscheint der Chevalier Des Grieux, der sich auf dem Weg zu seinem Vater befindet. Er erblickt Manon und verliebt sich auf der Stelle in sie. Des Grieux und Manon beschliessen kurzerhand, nach Paris in eine gemeinsame Zukunft zu fliehen.

Zweiter Akt

Eine Mansardenwohnung in Paris: Des Grieux und Manon lesen den Brief, mit dem der mittellose Chevalier seinen Vater um Erlaubnis für seine Hochzeit mit Manon bitten will. Wenig später werden die beiden von Lescaut und Brétigny in ihrem Liebesnest überrascht. Diese haben inzwischen mit dem Vater von Des Grieux gemeinsame Sache gemacht: Des Grieux soll gewaltsam von Manon entfernt und wieder auf den rechten Weg gebracht werden. Während sich Lescaut gegenüber Des Grieux als Rächer der Familienehre aufspielt, stellt Brétigny Manon ein Leben in Glanz und Luxus an seiner Seite in Aussicht. Er beschwört sie, dem Geliebten nichts von der bevorstehenden Entführung zu verraten. Manon nimmt wehmütig Abschied vom gemeinsamen Leben mit Des Grieux und lässt die Entführung geschehen.

Dritter Akt

Auf der Promenade Le Cours-la-Reine: Die Bevölkerung hat sich zu einem Fest versammelt, Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren an. Als die elegante Manon an der Seite Brétignys erscheint, zieht sie alle Blicke auf sich. Sie beschwört das Glück des flüchtigen Augenblicks. Zufällig belauscht Manon ein Gespräch zwischen Brétigny und dem alten Grafen Des Grieux, der von seinem Sohn berichtet, dieser habe eine Priesterlaufbahn in Saint-Sulpice eingeschlagen und halte noch diesen Abend seine erste Predigt. Die Vorstellung, Des Grieux könnte sie vergessen haben, beunruhigt Manon. Nach einer Ballettaufführung, die Guillot Manon geschenkt hat, eilt sie nach Saint-Sulpice zu Des Grieux.

Im Kloster Saint-Sulpice: Des Grieux wird wegen seiner Gabe als Prediger umschwärmt. Sein Vater versucht ihn vergeblich von der Priesterlaufbahn abzubringen und ihn zu einer angemessenen Heirat zu überreden. Des Grieux will sein Leben Gott weihen und seine ehemalige Geliebte vergessen. Da taucht Manon auf und bittet Des Grieux um Vergebung. Des Grieux kann ihr nicht länger widerstehen und geht erneut eine Verbindung mit ihr ein.

Vierter Akt

Spielsalon im Hôtel de Transylvanie: Manon und Des Grieux haben kein Geld mehr, doch Manon möchte den Luxus nach wie vor nicht missen. Sie überredet Des Grieux, beim Kartenspiel um Geld zu spielen. Guillot fordert Des Grieux zu einer Partie heraus. Des Grieux gewinnt gegen Guillot, der ihn daraufhin des Falschspiels bezichtigt. Guillot verlässt den Raum und kehrt mit der Polizei zurück, die Manon und Des Grieux verhaftet. Der alte Graf Des Grieux erscheint und bewirkt die Freilassung seines Sohnes. Manon jedoch, von Guillot als Diebin bezichtigt, erfährt die ganze Härte der Strafjustiz.

Fünfter Akt

Auf der Strasse nach Le Havre: Des Grieux und Lescaut warten auf die Straftäterinnen, die nach Amerika deportiert werden sollen. Sie bestechen die Wachen, damit Des Grieux mit Manon sprechen kann. Doch Manon ist von den Strapazen im Gefängnis schwer gezeichnet. Sie stirbt in den Armen von Des Grieux, nachdem sie ihn noch einmal an ihre gemeinsame Zeit in Paris erinnert hat.