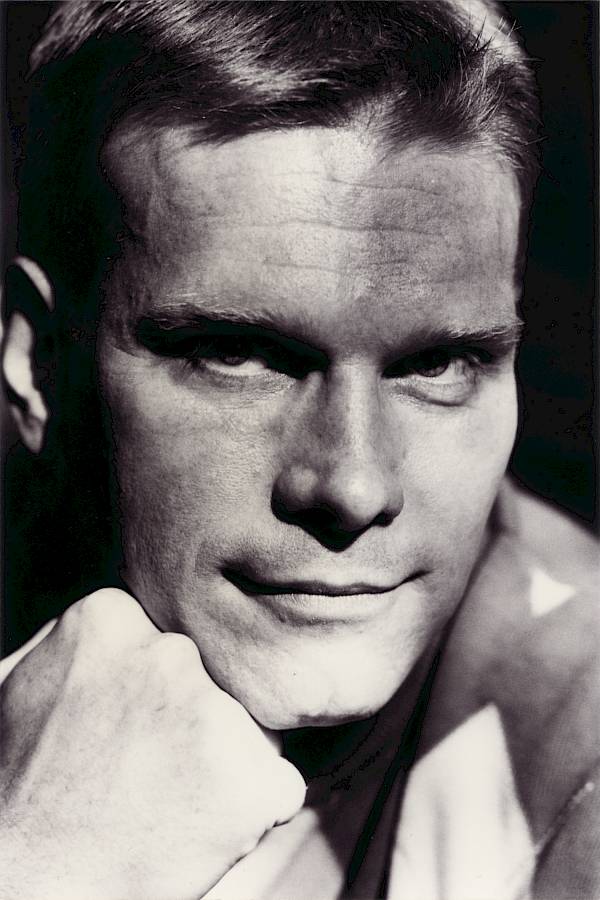

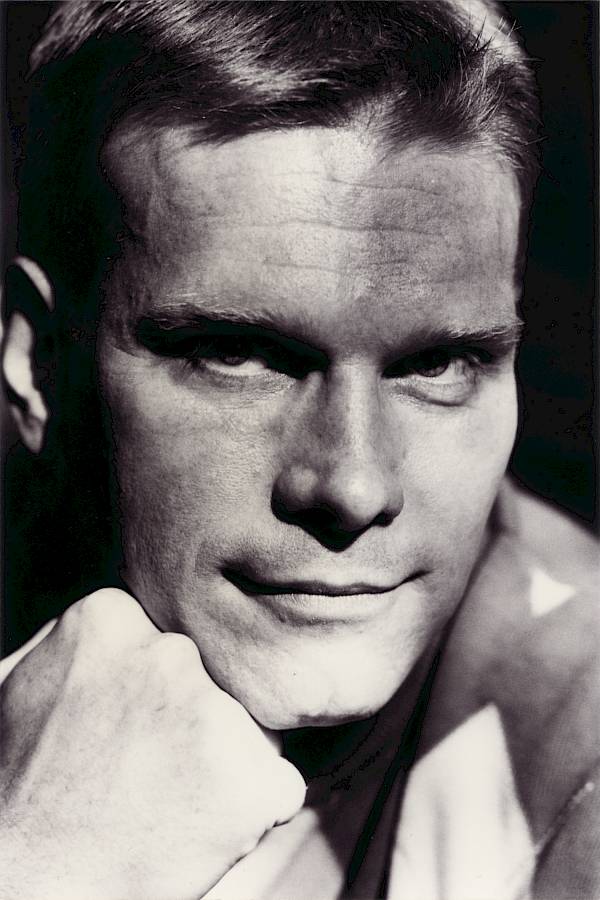

Fabio Luisi stammt aus Genua. Er ist Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Music Director des Dallas Symphony Orchestra und Chefdirigent des Danish National Symphony Orchestra. Von 2011 bis 2017 war Fabio Luisi Principal Conductor der Metropolitan Opera in New York, zuvor Chefdirigent der Wiener Symphoniker (2005-2013), Generalmusikdirektor der Staatskapelle Dresden und der Sächsischen Staatsoper (2007-2010), Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des MDR Sinfonieorchesters Leipzig (1999-2007) und Musikdirektor des Orchestre de la Suisse Romande (1997-2002), mit dem er zahlreiche CDs aufnahm (Poulenc, Respighi, Mahler, Liszt, eine Gesamtaufnahme der sinfonischen Werke von Arthur Honegger und Verdis Jérusalem und Alzira). Er ist Musikdirektor des «Festival della Valle d’Itria» in Martina Franca (Apulien) und Gastdirigent renommierter Klangkörper, darunter das Philadelphia Orchestra, das Cleveland Orchestra, das NHK Tokio, die Münchener Philharmoniker, die Filarmonica della Scala, das London Symphony Orchestra, das Concertgebouw Orkest Amsterdam, das Saito Kinen Orchester sowie zahlreiche namhafte Opernorchester. Bei den Salzburger Festspielen trat er mit Richard Strauss’ Die Liebe der Danae und Die Ägyptische Helena hervor. Zu seinen bedeutendsten Dirigaten am Opernhaus Zürich zählen bisher u.a. die Neuproduktionen von drei Bellini-Opern sowie Rigoletto, Fidelio, Wozzeck und Verdis Messa da Requiem. Wichtige CD-Aufnahmen sind Verdis Aroldo, Bellinis I puritani und I Capuleti e i Montecchi, sämtliche Sinfonien von Robert Schumann sowie die Sinfonien und das Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln des vergessenen österreichischen Komponisten Franz Schmidt. Ausserdem liegen verschiedene sinfonische Dichtungen von Richard Strauss und eine hochgelobte Aufnahme von Bruckners 9. Sinfonie mit der Staatskapelle Dresden vor. Für die Einspielungen von Siegfried und Götterdämmerung mit dem Orchester der Met erhielt er einen Grammy, 2013 wurde ihm der begehrte italienische Kritikerpreis Premio Franco Abbiati und 2014 der Grifo d’Oro der Stadt Genua verliehen. Er ist Träger des Bruckner-Ringes der Wiener Symphoniker sowie Cavaliere und Commendatore der italienischen Republik. Im 2015 neu gegründeten Label «Philharmonia Records» der Philharmonia Zürich erschienen unter seiner Leitung bisher Werke von Berlioz, Wagner, Verdi, Rachmaninow, Bruckner, Schubert, Rimski-Korsakow und Frank Martin sowie die DVDs zu Rigoletto (Regie: Tatjana Gürbaca), Wozzeck (Regie: Andreas Homoki), I Capuleti e i Montecchi (Regie: Christof Loy), die Messa da Requiem (Regie/Choreografie: Christian Spuck) und Das Land des Lächelns (Regie: Andreas Homoki).

Manon

Jules Massenet

Oper in fünf Akten und sechs Bildern

Libretto von Henri Meilhac und Philippe Gille

nach Abbé Prévost

Von 22. November 2020 bis 5. Dezember 2020

-

Dauer:

ca. 3 Std. 15 Min. Inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 45 Min. -

Sprache:

In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. -

Weitere Informationen:

Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Fabio Luisi

Floris Visser

Floris Visser, geboren in Amsterdam, gehört zu den international gefragten Opern-Regisseuren der jüngeren Generation. Seit 2013 hat er zudem die Leitung der Operncompagnie Opera Trionfo aus Amsterdam inne. Er studierte Regie und Schauspiel an der Akademie der Darstellenden Künste Maastricht sowie Klassischen Gesang am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Nach seinem Abschluss assistierte er Willy Decker an De Nederlandse Opera und führte Regie bei Poulencs La Voix humaine für das International Theatre Festival Amsterdam. Es folgten u.a. Händels Agrippina (Königliches Theater Den Haag und Teatro Communale Modena), Rossinis Il signor Bruschino (Concertgebouw Amsterdam und Konzerthaus Berlin) und Bizets Carmen (Delft). Zu seinen jüngsten Inszenierungen gehören Così fan tutte (Bolschoi Moskau), Glucks Orphée et Eurydice, La traviata (Nationale Reisopera), Traettas Antigona (Theater Osnabrück und Opera Trionfo), Janácĕks Jenůfa (Staatsoper Hannover), Händels Semele (Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe) sowie Vivaldis Juditha Triumphans (Dutch National Opera). In Zürich inszenierte er die Kinderoper Der Zauberer von Oz und zuletzt 2019 Manon. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn zudem mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe, wo er 2019 Hoffmanns Erzählungen und Don Giovanni inszenierte. Für Così fan tutte am Bolschoi-Theater erhielt er fünf Nominierungen für die Goldene Maske, seine Inszenierung von Orphée et Eurydice wurde vom «Opernmagazin» zur Oper des Jahres 2015 ernannt. Floris Visser ist Professor für Kulturwissenschaft an der Delft University of Technology, Professor of Drama beim The Royal Conservatoire The Hague & Conservatorium in Amsterdam.

Dieuweke van Reij

Dieuweke van Reij stammt aus den Niederlanden. Sie arbeitet als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin für Oper, Tanz und Theater. Im Ballett zeichnete sie verantwortlich für die Ausstattung von Annabelle Lopez Ochoas Choreografien von Liaisons Dangereux (Ballett Augsburg), Celeste (Nationalballett Kuba), Mammatus (Joffrey Ballett Chicago) und Broken Wings (Nationalballett London). In der Oper arbeitete sie wiederholt mit dem Regisseur Floris Visser zusammen. So entwarf sie für seine Inszenierungen Bühnenbild und Kostüme von Il signor Bruschino in den Niederlanden und Deutschland, Carmen in Delft, La bohème in Osnabrück, Orphée et Eurydice und La traviata an der Reisopera in Enschede sowie Jenůfa in Hannover. Für Così fan tutte am Bolschoi-Theater Moskau entwarf sie die Kostüme, ebenfalls in einer Inszenierung von Floris Visser. Für diese Arbeit wurde sie für die «Goldene Maske» nominiert. Für ihre Ausstattung von The return of Hansel and Gretel für die freie holländische Musiktheatergruppe Orkater erhielt sie 2016 den Niederländischen Theaterpreis. In der Spielzeit 2017/18 entwarf sie u.a. die Kostüme für Eugen Onegin an der Oper Graz, für Idomeneo in Zürich (beides in der Regie von Jetske Mijnssen), das Bühnenbild und die Kostüme für Traettas Antigona am Stadttheater Osnabrück und an der Opera Trionfo Amsterdam sowie für Vivaldis Juditha Triumphans an der Amsterdamer Oper (beides in der Regie von Floris Visser).

Alex Brok

Alex Brok stammt aus den Niederlanden und studierte Theater Design an der Amsterdam School of Arts. Nach seinem Studium zog er in die USA und lehrte an der Stanford University in Kalifornien Lichtdesign. Dort schuf er zahlreiche Entwürfe für die Theaterfakultät Stanford und die San Francisco Opera. Nach seiner Rückkehr in die Niederlande arbeitete er in ganz Europa als Lichtdesigner für Oper, Schauspiel und Tanz. Mit Floris Visser arbeitete er bei La clemenza di Tito, Carmen, La bohème, Agrippina, Semele, Jenůfa, und Juditha Triumphans zusammen und entwarf das Licht für dessen Produktion von Così fan tutte am Bolschoi-Theater in Moskau, welche fünf Nominierungen für «Die Goldene Maske» bekam. Neben Floris Visser arbeitet er auch mit anderen Regisseuren zusammen. Mit ihnen entstanden zuletzt an der Bayerischen Staatsoper Gianni Schicchi, Il tabarro und Suor Angelica sowie an der Oper in Amsterdam Il barbiere di Siviglia und Der fliegende Holländer. In Leipzig hat er unlängst das Bühnenbild zu Lulu entworfen.

Pim Veulings

Pim Veulings studierte Tanz an der Universität der Künste in Amsterdam. Er tanzte an den Landestheatern in Linz und Niederbayern, dem Theaterhaus in Stuttgart, dem Wielki Theater in Warschau, der Welsh National Opera und dem Vlaamse Opera en Ballet in Antwerpen. Seit 2015 choreografiert er für Oper, Film, Musical und für zeitgenössische Tanzkompanien. Er arbeitete mit dem Scapino Ballet Rotterdam für La traviata und zusammen mit Floris Visser und der Dutch Touring Opera für Orphée et Eurydice, gefolgt von Manon am Opernhaus Zürich, Madama Butterfly an der Oper Graz, Hercules am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und La bohème in Glyndebourne. Mit Ted Huffman arbeitete er für Braunfels' Die Vögel an der Opéra National du Rhin, für L'incoronazione di Poppea in Aix-en-Provence und für Die Zauberflöte an der Oper Frankfurt zusammen. Zu Pim Veulings künftigen Projekten gehört eine neue Choreografie für Orphée et Eurydice an der Nederlandse Reisopera.

Ernst Raffelsberger

Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien sowie Chordirigieren am Salzburger Mozarteum. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wechselte er als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen ca. 150 Premieren und unzählige Wiederaufnahmen betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Marco Armiliato, Riccardo Chailly, Teodor Currentzis, Christoph von Dohnányi, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Ab dem Sommer 2012 begann zusätzlich eine 10 Jahre dauernde Tätigkeit als Chordirektor der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor bei den Salzburger Festspielen. Hier kam es zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit u.a. mit Riccardo Muti, Mariss Jansons und Sir Simon Rattle. Nachdem Ernst Raffelsberger diese Arbeit mit dem Festspielsommer 2021 beendete, ist er seit 2025 auf Wunsch von Maestro Muti wieder für die Choreinstudierung zu dessen Festspielkonzerten in Salzburg verantwortlich. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren seine Arbeit in Zürich wie in Salzburg.

Kathrin Brunner

Kathrin Brunner wurde in Zürich geboren. Sie studierte in ihrer Heimatstadt sowie an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Musikwissenschaft und Französisch. Nach diversen Regiehospitanzen (u. a. «Die Dreigroschenoper» am Luzerner Theater; Regie: Vera Nemirova) und Dramaturgiehospitanzen ist sie seit 2008 Dramaturgin am Opernhaus Zürich. Hier arbeitete sie mit Regisseur:innen wie Achim Freyer («Moses und Aron»), Harry Kupfer («Die Meistersinger von Nürnberg», «Tannhäuser»), Stephan Müller, Guy Joosten, Damiano Michieletto, Christof Loy («La straniera», «Alcina», «I Capuleti e i Montecchi», «Don Pasquale», «La rondine»), Willy Decker («Il ritorno d'Ulisse in patria», «The Turn of the Screw»), Andreas Homoki («Wozzeck», «Das Land des Lächelns», «La forza del destino»), Christoph Marthaler («Il viaggio a Reims», «Orphée et Euridice»), Barrie Kosky («Die Gezeichneten», «Boris Godunow»), Nadja Loschky, Nina Russi, Jan Essinger und Jetske Mijnssen («Idomeneo», «Hippolyte et Aricie», «Platée»). Bei den Salzburger Festspielen 2012 erarbeitete sie «La bohème» mit Damiano Michieletto. Während der Corona-Pandemie war sie Co-Gründerin der Konzertreihe «Altchemie live» in der Alten Chemie Uetikon. 2025 betreute sie als Dramaturgin Jetske Mijnssens Inszenierung von Francesco Cavallis «La Calisto» beim Festival d’Aix-en-Provence.

Besetzung

Vannina Santoni

Vannina Santoni begann ihre Karriere mit der Rolle der Donna Anna (Don Giovanni) in Italien und anschliessend an der Königlichen Oper in Versailles. Nach ihrem Studium am Conservatoire National in Paris sang sie die Titelrolle in La traviata am Théâtre des Champs-Elysées. Ihre Karriere führte sie bisher an Opernhäuser wie die Opéra National de Paris, die Opéra de Nancy und die Oper Köln und zu Dirigent:innen wie Simone Young, Mark Elder, Bertrand de Billy, Marc Minkowski, Henrik Nánási, Jérémie Rhorer und Lorenzo Viotti. Sie sang Antonia in Les contes d’Hoffmann an der Opéra de Lausanne, Contessa Almaviva in Le nozze di Figaro am Théâtre des Champs-Élysées, Juliette in Roméo et Juliette an der Scala in Mailand und Adina in L’elisir d’amore am Théâtre de Capitole in Toulouse. Im Konzertfach gehören die Sopranpartien in Brahms' Ein deutsches Requiem, in Verdis Requiem, in Mozarts Messe in C-Dur und in Schuberts Messe Nr. 2 in G-Dur zu ihrem Repertoire. Jüngst gab sie in Montpellier ihr Debüt als Iphigénie (Iphigénie en Tauride) und sang die Titelrolle in Massenets Grisélidis am Théâtre des Champs-Elysées. Zudem eröffnete sie das Rheingau Musik Festival mit Poulencs Stabat Mater unter der Leitung von Alain Altinoglu. In der laufenden Spielzeit singt sie u.a. die Fiordiligi (Così fan tutte) am Opernhaus Zürich und an der Opéra de Paris.

Benjamin Bernheim

Benjamin Bernheim studierte bei Gary Magby in Lausanne und war Mitglied des Internationalen Opernstudios und des Ensembles am Opernhaus Zürich. Der französische Tenor hat sich inzwischen als regelmässiger Gast an den renommiertesten Bühnen etabliert, u. a. an der Opéra de Paris, der Wiener und der Berliner Staatsoper und dem Royal Opera House Covent Garden. 2020 wurde er bei den Les Victoires de la Musique Awards als «Opernsänger des Jahres» ausgezeichnet und von Le Syndicat professionnel de la critique als «Musikalische Persönlichkeit des Jahres». Im selben Jahr erhielt sein Debütalbum einen «Diapason d’Or» und einen «Choc de Classica». Höhepunkte seiner bisherigen Karriere waren die Titelrolle in Faust (Opéra national de Paris, Lyric Opera of Chicago, Théâtre des Champs Elysées und Lettische Nationaloper), Roméo in Roméo et Juliette (Opéra national de Paris und Opernhaus Zürich), Rodolfo in La bohème (Opéra national de Paris, Opernhaus Zürich, Royal Opera House, Staatsoper Berlin und Wiener Staatsoper), Edgardo in Lucia di Lammermoor (Opernhaus Zürich, Wiener Staatsoper und Salzburger Festspiele) sowie Alfredo in La traviata (Teatro alla Scala, Royal Opera House, Opernhaus Zürich, Semperoper Dresden, Deutsche Oper, Opéra national de Bordeaux und Staatsoper Berlin). Er gab Liederabende u. a. bei den Salzburger Festspielen, dem Verbier Festival, beim La Grange au Lac, dem Théâtre des Champs-Élysées, der Philharmonie de Luxembourg und dem Wiener Konzerthaus. Jüngst gab er am Opernhaus Zürich sein Rollendebüt als Ruggero Lastouc in Puccinis La rondine. Benjamin Bernheim ist Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon.

Audun Iversen

Der norwegische Bariton Audun Iversen studierte an der Norwegischen Staatlichen Musikhochschule in Oslo sowie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und der Opernakademie Kopenhagen, wo er in der Spielzeit 2007/08 Schaunard in La bohème und Vicomte Cascada in Die lustige Witwe mit der Königlichen Dänischen Oper sang. 2007 erhielt er den ersten Preis beim Königin-Sonja-Wettbewerb in Oslo. Zu den Höhepunkten der letzten Spielzeiten zählen Figaro (Il barbiere di Siviglia) an der San Francisco Opera, Il Conte (Le nozze di Figaro) in Glyndebourne und an der Deutschen Oper Berlin, die Titelrolle in Eugen Onegin an der Royal Danish Opera, der Norwegischen Oper und am Bolschoi-Theater Moskau, Posa (Don Carlo) an der Oper Frankfurt, Germont (La traviata) an der Norwegischen Oper und der Staatsoper Prag, Sharpless (Madama Butterfly) am Teatro dell’Opera Roma sowie Albert (Werther) am Royal Opera House und am Opernhaus Zürich. Jüngst sang er u. a. Edwin in Die Csárdásfürstin (Den Norske Opera), Frank/Fritz in Die tote Stadt (English National Opera), Don Alfonso in Così fan tutte (Den Norske Opera), Germont in La traviata (Nationaltheater Prag) sowie die Titelrolle in Eugen Onegin am Gran Teatre del Liceu.

Alastair Miles

Alastair Miles stammt aus Grossbritannien und studierte an der Londoner Guildhall School of Music und im National Opera Studio. Seine internationale Karriere begann, als er 1986 den Decca Kathleen Ferrier Prize in der Londoner Wigmore Hall gewann. Engagements führten ihn seither u.a. an die New Yorker Met (I puritani, Lucia di Lammermoor), an die Wiener Staatsoper (La Juive, I puritani, La forza del destino, Linda di Chamounix, Nabucco, Ernani, Don Carlo), an die Mailänder Scala (Il viaggio a Reims, Alcina), an die Bayerische Staatsoper (Saul, Pelléas et Mélisande, I puritani, Turandot, Orlando und kürzlich Die Gezeichneten), an die Vlaamse Opera (Don Giovanni), an die Oper Amsterdam (Le nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, La Juive, Les Troyens), nach Glyndebourne (Die Meistersinger von Nürnberg, Don Giovanni, Simon Boccanegra, Die Zauberflöte) und immer wieder ans Royal Opera House Covent Garden, wo er u.a. als Colline (La bohème), Rodolfo (La sonnambula), Elmiro (Rossinis Otello), Banquo (Macbeth) und als Comte Des Grieux (Manon) zu erleben war. Im Konzertbereich arbeitete er u.a. mit dem London Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra und dem Leipziger Gewandhausorchester. Unter seinen zahlreichen Aufzeichnungen finden sich Lieder by Wolf and Brahms, preisgekrönte Aufnahmen von Beethovens Missa solemnis und Verdis Requiem mit John Eliot Gardiner, Berlioz’ Roméo et Juliette mit Robin Ticciati u.v.m. Zuletzt sang er u.a. Melisso (Alcina) und Father Truelove (The Rake’s Progress) beim Glyndebourne Festival, Prospero (Purcells Miranda) an der Oper Köln und Bailli (Werther) am Royal Opera House London.

Eric Huchet

Éric Huchet stammt aus Frankreich und studierte Gesang in Paris und an der Wiener Musikhochschule bei Walter Berry. Engagements der letzten zwei Jahrzehnte haben ihn u.a. ans Châtelet und an die Opéra in Paris, nach Genf, Wien, Zürich, Luxemburg, Monte Carlo, Lyon, Bordeaux, Strassburg und Marseille geführt. Dabei sang er Rollen wie Mozarts Belmonte, Ferrando und Monostatos, Almaviva (Il barbiere die Siviglia), Torquemada (L’Heure espagnole), Heinrich der Schreiber (Tannhäuser), Bardolfo (Falstaff) und der Maler (Lulu). Ausserdem wirkte er in einer Reihe von Uraufführungen mit, darunter Philippe Fénelons Faust in Paris und Marc-André Dalbavies Charlotte Salomon bei den Salzburger Festspielen 2014. Éric Huchets Repertoire umfasst auch Opéras-comiques und Operetten: Er trat mehr als 150 Mal als Piquillo in Jérôme Savarys Inszenierung von La Périchole in Chaillot und an der Opéra Comique in Paris auf und wirkte in Orphée aux enfers in Genf und Lyon als Aristée/Pluton, in La Belle Hélène am Châtelet als Achille und als Spalanzani (Les Contes d’Hoffmann) in Lausanne mit. Graf Miguel de Panatellas in La Périchole sang er ausserdem 2018 bei den Salzburger Festspielen, beim Festival de Radio France in Montpellier, an der Opéra National in Bordeaux und mit Les Musiciens du Louvre in Grenoble. 2018/19 sang er ausserdem Ménélas (La Belle Hélène) an der Opéra national de Lorraine Nancy und Guillot de Morfontaine (Manon) in Zürich. In der Spielzeit 2019/20 war er als Nathanaël (Les Contes d’Hoffmann) in Bordeaux und an der Opéra de Marseille als Amrou (La Reine de Saba) und als Triquet (Eugen Onegin) zu hören.

Oliver Widmer

Oliver Widmer, in Zürich geboren, studierte bei seinem Vater Kurt Widmer in Basel, bei Dietrich Fischer-Dieskau und Silvana Bazzoni. Preise gewann er u.a. beim ARD-Wettbewerb München, beim Internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb Stuttgart und beim Othmar-Schoeck-Wettbewerb Luzern. Mit Liederabenden war er bei der Schubertiade Feldkirch, den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen, in der Londoner Wigmore Hall, in der Berliner Philharmonie, der Münchner Residenz, der Alten Oper Frankfurt, im Pariser Louvre, bei den Fêtes musicales en Touraine (mit Svjatoslav Richter), beim Aldeburgh Festival und im Lincoln Center New York mit Partnern wie Vladimir Ashkenazy, Hartmut Höll, Graham Johnson, András Schiff und Roger Vignoles zu Gast. Als gefragter Solist in Konzert und Oper unter Dirigenten wie Chailly, Dutoit, Gardiner, Jansons, Harnoncourt, Henze, Luisi, Santi, Schreier und Welser-Möst singt er mit den grossen Orchestern Europas (u.a. Wiener und Berliner Philharmoniker) und Amerikas (u.a. Pittsburgh Symphony, San Francisco Symphony) Werke von Bach bis Holliger. 1991/92 kam er als lyrischer Bariton zum Ensemble des Opernhauses Zürich, wo er u.a. als Papageno, Guglielmo, Olivier (Capriccio), Harlekin (Ariadne auf Naxos), Agamemnon (La Belle Hélène), Dandini (La Cenerentola), Figaro (Il barbiere di Siviglia), Belcore, Malatesta, Graf Almaviva, Dr. Falke, Valentin, Wolfram, Barbier (Die schweigsame Frau), Ottokar (Der Freischütz), Don Alfonso und Schwarzer Minister (Le Grand Macabre) sowie jüngst als Raimbaud (Le Comte Ory) zu hören war. Über 20 CD-Aufnahmen entstanden mit ihm, u.a. unter Harnoncourt und Gardiner sowie mit verschiedenen Liedrezitalen.

Ziyi Dai

Ziyi Dai, Sopran, stammt aus China und studierte am China Conservatory of Music in Peking, sowie an der Manhattan School of Music und am Curtis Institute of Music in New York. Meisterkurse besuchte sie u.a. bei Javier Camarena, Enza Ferrari, Eric Owens und Ferruccio Furlanetto. Sie war Preisträgerin beim Huang Long Music Festival, beim Premiere Opera Foundation Gesangswettbewerb und beim Daniel Biaggi Palm Beach Opera Preis. Im Rahmen des Curtis Institute of Music sang sie Zerlina in Don Giovanni, Belinda in Dido and Aeneas und Miss Wordworth in Albert Herring. Zusammen mit ihrem Vater, dem Opernsänger Dai Yuqiang, sang sie in der Carnegie Hall in New York und am Kimmel Center for the Performing Arts Konzerte mit Arien von Verdi, Puccini und Lehár sowie mit bekannten Chinesischen Volksliedern. Von 2019 bis 2022 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios und hier u.a. als Comtesse Adèle in Le Comte Ory, Marmeladenverkäuferin/Königstochter in Das tapfere Schneiderlein, als Athene in Die Odyssee, als Flaminia (Il mondo della luna) und als Barbarina in Le nozze di Figaro zu erleben. 2022/23 sang sie am Opernhaus Zürich Papagena in Die Zauberflöte und beim Buxton International Festival Amina in La sonnambula.

Rebeca Olvera

Rebeca Olvera stammt aus Mexiko. Sie studierte am Conservatorio Nacional de Musica in Mexiko City und war von 2005 bis 2007 Mitglied des IOS am Opernhaus Zürich. Anschliessend wurde sie hier festes Ensemblemitglied und sang u.a. Adina (L’elisir d’amore), Norina (Don Pasquale), Berenice (L’occasione fa il ladro), Giulia (La scala di seta), Rosina (Paisiellos Il barbiere di Siviglia), Blonde (Die Entführung aus dem Serail), Madame Herz (Der Schauspieldirektor), Dorinda (Orlando), Isolier (Le comte Ory), Adalgisa (Norma) und Zaida (Il turco in Italia). Dabei arbeitete sie mit Dirigent:innen wie Ralf Weikert, Vladimir Fedoseyev, William Christie, Marc Minkowski, Nello Santi, Adam Fischer, Fabio Luisi, Diego Fasolis, Franz Welser-Möst, Emmanuelle Haïm und Alessandro De Marchi. Mit José Carreras gab sie Konzerte in Südamerika und Europa (Carreras-Gala 2007 in der ARD) und mit Plácido Domingo in Mexiko. 2016 sang sie Adalgisa in Norma neben Cecilia Bartoli im Théâtre des Champs-Élysées, beim Edinburgh Festival und im Festspielhaus Baden-Baden. In Zürich war sie als Despina, Musetta, Frasquita in Carmen, Mi in Das Land des Lächelns, Zaida in Il turco in Italia, Komtesse Stasi in Die Csárdásfürstin, Waldvöglein in Siegfried und Contessa di Folleville in Il viaggio a Reims zu hören – letztere Rolle sang sie auch an der Royal Danish Opera. Sie sang Isolier an der Opéra de Monte-Carlo und Clorinda (La Cenerentola) an der Wiener Staatsoper. Ausserdem trat sie als Berta (Il barbiere di Siviglia) und im Galakonzert Carmencita & Friends bei den Salzburger Festspielen auf.

Katia Ledoux

Katia Ledoux (Mezzosopran) wurde in Paris geboren und wuchs in Österreich auf. Mit sechs Jahren begann sie bei den Schubert Sängerknaben in Wien zu singen und gewann 2008 den ersten Preis beim Jugendgesangswettbewerb «Prima la Musica». 2017 war sie Preisträgerin des «Feruccio Tagliavini» Gesangswettbewerbs, 2018 Stipendiatin in Bayreuth und im selben Jahr gewann sie den Pressepreis bei der «International Vocal Competition» in ‘s-Hertogenbosch. 2019 war sie Preisträgerin der «Belvedere Competition» und gewann den ersten Preis beim «Nordfriesischen Liedpreis». Auf der Bühne war sie als Marcellina in Le nozze di Figaro u. a. am Stadttheater Schaffhausen, der Kammeroper Schönbrunn, der Sommerserenade Graz und am Stadttheater Wels und als Zita in Gianni Schicchi am Schlosstheater Schönbrunn zu erleben. 2017 debütierte sie an der Oper Graz als Mutter in Amahl and the night visitors von Gian Carlo Menotti. 2019 gab sie ihr Debüt als Geneviève in Pelléas et Mélisande an De Nationale Opera Amsterdam mit dem Concertgebouw Orchester. Von 2019 bis 2021 gehörte sie zum Internationalen Opernstudio des Opernhauses Zürich und war u. a. in Die Sache Makropulos, Belshazzar, Coraline, Zauberflöte, Belshazzar und Iphigénie en Tauride zu hören. Zudem gab sie hier 2021 das Konzert Opera goes Pop und war 2023 als Gertrude in Roméo et Juliette zu erleben. Jüngst sang sie Ježibaba (Rusalka) an der Staatsoper Stuttgart sowie Prinz Orlofsky (Die Fledermaus), Marta (Iolanta) und Vénus / Orphée / L’opinion Publique (Orphée aux enfers) an der Volksoper Wien.

Cheyne Davidson

Cheyne Davidson erhielt seine musikalische Ausbildung an der Case Western Reserve University, dem Cleveland Institute of Music und der Manhattan School of Music. Unmittelbar nach seinem Studium wurde er eingeladen, als Escamillo mit Peter Brooks Tragédie de Carmen auf Europa-, Japan- und Israel-Tournee zu gehen. Nach Auftritten in den USA und Europa war er ein Jahr lang Mitglied des IOS. Seit 1992/93 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich, wo er u.a. als Marcello, Schaunard und Benoît (La bohème), Escamillo (Carmen), Silvio (Pagliacci), Amfortas (Parsifal), Paolo Albiani (Simon Boccanegra), Donner und Gunther (Der Ring des Nibelungen), Alfio (Cavalleria rusticana), Faninal (Rosenkavalier), Lescaut (Manon Lescaut), Marco (Gianni Schicchi), Barone Douphol (La traviata), Enrico (Lucia di Lammermoor), Werschinski (Drei Schwestern), Eisenhardt (Die Soldaten), Chang (Das Land des Lächelns), als Le Bailli in Massenets Werther, Bill (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), Jonas Fogg (Sweeney Todd), Eurylochos (Die Odyssee) und als Benoît (La bohème) auftrat. Gastverträge führten ihn u.a. an die Opernhäuser Stuttgart, Köln und Hamburg, nach Basel und Luzern, an das Théâtre du Châtelet in Paris, die Oper Nancy, zur Hamburger Opernwoche, nach Belgrad und Budapest, zu den Bregenzer Festspielen und zum Classic Open Air Solothurn. Bei der ZKO Opera Box war er in Die schöne Galathée, in Il campanello di notte sowie in Il signor Bruschino zu erleben. Sein Salzburger Festspieldebüt gab er zu Pfingsten 2016 als Doc in der West Side Story; im Sommer 2016 war er ebenfalls in Salzburg in der Uraufführung von Thomas Adès’ Oper The Exterminating Angel zu erleben.

Luca Bernard

Luca Bernard war Mitglied der Zürcher Sängerknaben und sang den 2. Knaben in Mozarts Die Zauberflöte am Opernhaus Zürich.

Von 2009 bis 2014 erhielt er Gesangsunterricht bei Samuel Zünd am Konservatorium Zürich. Ab 2013 studierte er an der Zürcher Hochschule der Künste, zunächst Klavier bei Eckart Heiligers und ab 2014 Gesang bei Scot Weir. 2018 schloss er sein Studium ab. Er war Finalist des Internationalen Othmar Schoeck Wettbewerbs 2016. Bei der Operettenbühne Hombrechtikon sang er Ottokar (Der Zigeunerbaron) sowie Stanislaus (Der Vogelhändler). Luca Bernard ist Studienpreisträger der Prof. Armin Weltner Stiftung und von Migros Kulturprozent. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und sang hier bisher in La traviata, Zauberflöte, Iphigénie en Tauride und Arabella.

Luis Magallanes

Luis Magallanes, Tenor, stammt aus Venezuela. Als Mitglied des Simon Bolivar National Symphonic Choir sang er u.a. unter Leitung von Sir Simon Rattle und Gustavo Dudamel, 2013 auch im Rahmen eines Gastspiels bei den Salzburger Festspielen. Als Solist stellte er sich 2013 in Baldassare Galuppis Il filosofo di campagna und 2015 als Ferrando (Così fan tutte) in Caracas vor. Ab 2018 studierte er an der Royal Irish Academy of Music in Dublin und sang im Chor der Irish National Opera. 2019 war er Semifinalist bei der Veronica Dunne International Singing Competition. Seit der Spielzeit 2020/21 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios und trat hier in Les Contes d’Hoffmann, in Salome, in Le Comte Ory, Il turco in Italia und in Il mondo della luna auf.

Luca Bernard

Luca Bernard war Mitglied der Zürcher Sängerknaben und sang den 2. Knaben in Mozarts Die Zauberflöte am Opernhaus Zürich.

Von 2009 bis 2014 erhielt er Gesangsunterricht bei Samuel Zünd am Konservatorium Zürich. Ab 2013 studierte er an der Zürcher Hochschule der Künste, zunächst Klavier bei Eckart Heiligers und ab 2014 Gesang bei Scot Weir. 2018 schloss er sein Studium ab. Er war Finalist des Internationalen Othmar Schoeck Wettbewerbs 2016. Bei der Operettenbühne Hombrechtikon sang er Ottokar (Der Zigeunerbaron) sowie Stanislaus (Der Vogelhändler). Luca Bernard ist Studienpreisträger der Prof. Armin Weltner Stiftung und von Migros Kulturprozent. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und sang hier bisher in La traviata, Zauberflöte, Iphigénie en Tauride und Arabella.

Gut zu wissen

Manons Begehren

Die Titelfigur in Jules Massenets Oper «Manon» geht einen konsequenten Weg: Zunächst ein unerfahrenes Mädchen aus der Provinz, landet sie in der Grossstadt Paris, wo sie schliesslich als Königin der Schönheit gefeiert wird. Doch was genau ist ihr Antrieb? Warum ist Manon von Geld, Glanz und Glamour fasziniert? Und was suchen die Männer in dieser Oper in ihr? Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer erläutert im Gespräch mit Kathrin Brunner vor der Premiere 2019 die allumfassende Kraft des Begehrens.

Manons Begehren

Jeannette Fischer, wir treffen uns, weil wir über das Begehren reden wollen. In der Oper Manon von Jules Massenet wird vieles begehrt: Die Männer begehren Manon, Manon wiederum begehrt Luxus, Reichtum, Schönheit und Anerkennung. Welche Rolle spielt das Begehren grundsätzlich in unserem Leben?

Das Begehren ist der Hauptantrieb menschlichen Handelns! Es ist wie eine Urkraft, die uns vorwärts treibt. Beim Begehren geht es eigentlich immer um das Begehren nach Lust. Das heisst aber nicht, dass das Begehren ausschliesslich sexueller Art sein muss. Das Begehren ist in dem Sinne etwas Lustvolles, indem ich versuche, die eigene Unlust aufzuheben, um erneut Wohlbefinden und Lust am Leben zu erlangen. Diese Lebenskraft beginnt bereits mit dem allerersten Schrei. Das neugeborene Kind drückt damit aus, dass ihm etwas nicht passt. Es empfindet Unlust und will sagen: Unternehmt etwas! Ich will, dass es anders wird, damit ich wieder Lust empfinde, damit ich zufrieden und ruhig bin. Dieser erste Schrei ist keineswegs ein Schrei der Unbeholfenheit. Das Begehren ist also da, um die Unlust, die uns diese Welt permanent verursacht, in Lust zu verwandeln. Dabei geht es auch um ganz banale Bedürfnisse wie «Mir ist kalt», «Ich habe Hunger» oder «Es regnet». Ich bin dann dazu aufgefordert, eine Ich-Leistung zu vollbringen und Eigenverantwortung zu übernehmen, indem ich die unlustvolle Situation aktiv in eine lustvolle verwandle: Wenn es regnet, ziehe ich mir eine Jacke an. Das gilt genauso für grössere Zusammenhänge. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, was mir mein Chef sagt, werde ich ihm deutlich machen, dass mir etwas nicht passt. Man lernt in der Eigenverantwortung, die Unlust in Lust zu verwandeln, und dazu hat man grundsätzlich auch die Berechtigung.

Das Begehren ist demnach etwas durchaus Positives.

Absolut! Begehren ist Bewegung: Man bewegt sich, es wird bewegt, man macht neue Erfahrungen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Begehren nach der sogenannten Differenz. Hier geht es auch um ein sexuelles Begehren. Man darf das jedoch nicht rein «genital» verstehen, sondern auch im Sinne einer Neugierde, die erotisch und sinnlich sein kann. In der Psychoanalyse sagen wir: Wir begehren die Differenz. Wir begehren jemanden, weil er anders ist als ich. Das ist grundsätzlich etwas Schönes und Unproblematisches. Schwierig wird es erst, wenn Neid und Missgunst ins Spiel kommen und das Ganze in einen Machtdiskurs mündet. Die Streitereien fangen an, wenn der andere etwas hat, was ich auch will, oder wenn ich will, dass der andere etwas nicht mehr hat. Dann entstehen Wettbewerb, Kampf und Zerstörung.

Davor warnt uns ja das zehnte Gebot: «Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat» …

Ja. Aber wer sagt denn eigentlich: «Du sollst nicht»? Wer nimmt hier für sich ein, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist? Was spricht dagegen, den einen und die andere auch noch zu begehren? Absolut nichts! Das tut niemandem weh, ausser, wenn man etwas zu verlieren hat: gesellschaftliche Konventionen wie die eigene Ehre, Macht, das Ansehen, die Männlichkeit … das, was in einer Oper dann das Drama ausmacht.

Von Freud stammt der berühmte Satz: «Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben.» Manons Situation ist für dieses Dilemma exemplarisch: Nachdem sie in der Provinz den Studenten Des Grieux kennengelernt hat und mit ihm nach Paris durchgebrannt ist, wendet sie sich schon bald dem reichen Steuerpächter Brétigny zu. Sie verlässt Des Grieux, der Manon aufrichtig liebt. Warum tut sie das? Ist sie nicht fähig, zu lieben?

Manon hat möglicherweise erkannt, dass diese Amour fou gar nicht das Höchste der Gefühle ist und irgendwann einmal enden wird. In einer Beziehung bewegt man sich anfangs, im Verliebtsein, ja immer in einer Art Projektion, in einem kleinen Wahn, indem man sich und den Partner idealisiert. Nach einer gewissen Zeit fällt diese Projektion der totalen Liebe jedoch zusammen, da sie zwangsläufig an der Realität scheitern muss. Manon und Des Grieux haben kein Geld, sie leben in armseligen Verhältnissen. Nun würde es darum gehen, eine Form der Beziehung mit und in dieser Realität zu finden. Doch Manon ist offenbar nicht dazu bereit, sondern sucht nach etwas Neuem, nach einem neuen Projektionsfeld. Sie glaubt, dass ihr das die erhoffte Erfüllung bringen wird: Glamour, Geld, Luxus.

Kann denn ein Begehren je erfüllt werden? Kann Begehren zur Zufriedenheit führen?

Bedürfnisse können punktuell und zeitlich befriedigt werden. Das Begehren jedoch kann a priori nicht erfüllt werden, denn sonst gäbe es kein Begehren mehr und wir wären gleichsam tot. Im Roman, im Film oder der Oper wird natürlich immer mit der Idee gespielt, dass ein Begehren auch zur Erfüllung führt. Doch kaum ist dieser Punkt erreicht, endet der Film meistens. In unserer Fantasie spielen wir immer mit der Erfüllbarkeit unseres Begehrens. Dem liegt letztlich etwas sehr Aggressives zugrunde: Wie gesagt, ist das Begehren immer das Begehren nach der Differenz. Wird die Differenz aufgelöst, bin ich oder der andere vernichtet. Man glaubt, komplett zu sein, wenn man sich den anderen einverleibt. Das kann aber nicht stattfinden, weil sich der andere nicht vereinnahmen lässt. Selbstverständlich kann ich jemanden vereinnahmen, aber dann gibt es ihn nicht mehr als eigenständiges Subjekt, sondern nur noch als einen Teil von mir. Damit kann ich mich gross machen, und der andere ist mein Objekt. Kürzlich bin ich auf ein Zitat von Dalí gestossen, in dem er sagt, dass seine Frau Gala das Grösste und Beste sei, sein Motor, seine Liebe. Dann macht er einen Bindestrich und schreibt – er schreibt «ich» gross: – «Ich». Gala war für ihn also kein eigenständiges Subjekt mehr, das different ist, sondern ein Teil von ihm, das ihm zur Vergrösserung und Komplettierung diente. Hier findet kein Begehren mehr statt, da man jemanden inkludiert hat und die Differenz nicht mehr begehren muss. Im Grunde ist das die Personifikation eines Narzissten. Man muss niemanden mehr begehren. Das ist zwar fürchterlich langweilig, aber man kann sich in dieser Grösse einbetten und von diesem Punkt aus der Welt begegnen.

Manons Begehren zielt in dieser Oper primär auf Geld und Luxusobjekte. Wie interpretieren Sie das?

Es geht hier um das Begehren nach Macht. Um das zu verdeutlichen, möchte ich den umstrittenen Begriff des «Penisneids» von Freud ins Spiel bringen. Freud hat behauptet, dass die Frau neidisch auf den Penis sei. Nun, das stimmt. Sie ist aber nicht neidisch auf den Penis als Organ und will auch gar nie ein Mann sein, sondern sie ist neidisch auf die Attribute, die mit diesem Phallus in Zusammenhang gebracht werden: der Fels in der Brandung zu sein, die Dinge und Emotionen im Griff zu haben, keine Schwäche, Angst oder Schuldgefühle zu haben – mächtig zu sein. Im Kontrast dazu steht die Frau, die alles andere verkörpert: Angst, Schuldgefühle, Anpassungsfähigkeit, Abhängigkeit und so weiter. Noch heute, im Jahr 2019, sind Machtattribute sexy. Und ich kann mich noch gut an eine Umfrage in den 1980er-Jahren erinnern, als 67 Prozent der Frauen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als hoch attraktiv einstuften … Die Frau kann sich diese Machtattribute über die Verführung gewissermassen aneignen. Manons Begehren ist nicht das Begehren nach der Differenz, sondern nach der Projektion von Macht. Das betrifft Männer wie Brétigny in Manon genauso: Sie begehren Manon, weil sie so schön ist, und glauben, sie als Person zu begehren. In Tat und Wahrheit meinen sie aber nicht Manon als Person, sondern sie meinen Manon in ihrer Schönheit zur Vervollkommnung ihrer selbst.

Manon kehrt ausgerechnet in dem Moment zu Des Grieux zurück, als sie erfährt, dass sich Des Grieux entschieden hat, in den Priesterstand zu treten. Warum ist Des Grieux in dieser Situation für Manon erneut interessant?

Ich denke, dass sie es nicht ertragen kann, nicht mehr begehrenswert zu sein und dass man sich von ihr abwendet. Es gibt nun jemanden, der ein anderes Leben hat und anderes begehrt als sie. Das verträgt sich nicht mit ihren Grössenansprüchen. Grundsätzlich ist es ja schön, begehrt zu werden. Diese Kraft zu empfangen oder damit zu spielen, ist auch gar kein Problem. Gefährlich wird es erst, wenn man sich gänzlich damit identifiziert und glaubt, dass einen die ganze Männerwelt zu begehren habe.

Was bezweckt denn Des Grieux, wenn er sich für einen Weg als Priester entscheidet? Schwört er dem Begehren tatsächlich ab?

Wenn er sich in ein Kloster zurückzieht, ist das natürlich der beste Platz, um das Begehren aufrecht zu erhalten. Das Begehren bleibt immer in der Fantasie, denn es gibt nie ein reales Gegenüber. In der Fantasie kann Des Grieux alles machen, sich alles vorstellen. Zwar entsagt er mit der Priesterlaufbahn dem Sex, hat aber natürlich das Kopfkino. Hier kann er sich voll entfalten, weil das Gegenüber nicht als eigenständiges Subjekt mit eigenen Ansprüchen real anwesend ist und möglicherweise sagt: Heute will ich nicht, heute werde ich ins Kino gehen … In seiner Fantasie kann Des Grieux die Differenz aufheben, und ein Leben im Kloster kann ihm das erfüllen. Diese Projektionen laufen in solchen Fantasien wie wild, aber es sind immer Projektionen, die das Gegenüber idealisieren. Sie fallen immer irgendwann zusammen, es sei denn, man ist, wie im Kloster, von der Realität des anderen Menschen abgeschnitten.

Manon und Des Grieux kommen später tatsächlich wieder zusammen. Doch dann fängt die Misere an: Manon scheint vollends von der Gier, ja Sucht nach Geld beherrscht zu sein. Im «Begehren» steckt etymologisch gesehen tatsächlich das Wort «Gier». Wie spielen Begehren, Gier und Sucht ineinander?

Das Begehren an sich ist nicht destruktiv und auch nicht selbstdestruktiv. Wenn das Begehren hingegen in eine Gier kippt, geht es nicht mehr darum, die Differenz im anderen zu sehen oder mit dieser Differenz einen Umgang zu finden, sondern es geht um den Versuch, sich etwas anzueignen, das einen beruhigt, das einen sättigt. Das ist aber aussichtslos, da man nie vollständig gesättigt sein kann. Diesen Wunsch nennen wir in der Psychoanalyse regressiv. Es ist der Wunsch nach einem embryonalen Zustand. Im Mutterleib kann man gesättigt sein, denn da gibt es immer genügend Nahrung, und man hat meist Ruhe. Es ist ein Wunsch nach einem Zustand, in welchem man keine Eigenverantwortung übernehmen muss.

In der Differenz hingegen muss ich Arbeit leisten …

Ja, ich muss mich darum kümmern, wie ich zu meinem nächsten Essen, zu meiner nächsten Liebschaft komme. Von einem Suchtverhalten spricht man dann, wenn ich davon ausgehe, dass es etwas gibt, das mich für immer und ewig zufriedenstellt und ich nichts mehr dafür tun muss. Es ist in diesem Falle die Verweigerung, Eigenverantwortung zu übernehmen, eine Verweigerung, sich als einen banalen Teil dieser Welt zu sehen. Damit ist es selbstzerstörerisch. In diesem Zustand geht dann auch der Genuss verloren. Übernimmt man hingegen Eigenverantwortung, kann man durchaus Genuss erlangen: Indem man mit der Differenz spielt, den anderen zu verführen versucht, indem man herausfindet, wie weit man den anderen in sein Begehren einbinden kann. Auf diese Art ist dieses Spiel lustvoll und für keine Partei destruktiv.

Ein berühmter Satz der amerikanischen Konzeptkünstlerin Jenny Holzer lautet: «Protect me from what I want.» Wie würden Sie diesen Satz interpretieren?

Ich habe ein Pyjama-Oberteil, auf dem dieser Satz steht, und ich finde ihn wirklich lustig! Ich weiss nicht, wie Jenny Holzer ihn gemeint hat, aber ich glaube, dass damit einerseits zum Ausdruck kommt, wie machtvoll das weibliche Begehren sein kann – das lyrische Ich ist hier ja Jenny Holzer. Andererseits impliziert der Satz, dass man sich vor seinen eigenen Wünschen schützen soll, weil man die gesellschaftlichen Widerstände dagegen kennt. Lebt eine Frau ihre Wünsche aus, verlässt sie automatisch die weibliche Rolle und wird möglicherweise in eine pathologische Ecke gestellt, gilt vielleicht als nymphomanisch, als überdreht …

Also ist ein Wunsch nichts, was man sich grundsätzlich selbst verbieten müsste.

Richtig. Wir Psychoanalytiker gehen ja davon aus, dass der Wunsch Teil des Begehrens ist. Der Wunsch ist immer eine Kraft. Wenn nun der Wunsch als Wunsch nicht anerkannt wird, stellt das in unseren Augen die sogenannte Kastration dar. Hier gilt es zwischen Kastration und Frustration zu unterscheiden. Wenn sich zum Beispiel ein Kind ein Eis wünscht, ist dieser Wunsch nach einem Eis zunächst einmal eine grosse Kraft. Wenn wir dem Kind sagen: «So ein blöder Wunsch!», brechen wir den Wunsch. Das ist eine Kastration. Erklären wir dem Kind hingegen, dass es heute kein Eis gibt, weil es bereits Schokolade bekommen hat, und stellen ihm für übermorgen ein Eis in Aussicht, ist das nicht problematisch. In diesem Falle darf der Wunsch weiterbestehen, und die Frustration ist ganz einfach die Begegnung mit der Realität. Frustration ist für den Menschen also kein Problem, die Kastration hingegen schon. Da wir in einer Gesellschaft leben, die streng hierarchisch organisiert ist, muss man diese Wünsche immer auch innerhalb eines Herrschaftsdiskurses betrachten, denn Wünsche sind naturgemäss subversiv und halten sich nicht an Konventionen. Sie haben eine solche Kraft, dass man sie in den bestehenden Machtdiskurs irgendwie integrieren muss, damit man den Wunsch unter Kontrolle bringen kann, will man die bestehenden Herrschaftsstrukturen nicht gefährden. Oft gibt es nur einen engen Kanal, der kontrollierbar ist. Die Leute glauben, dass man mit Gewalt und totaler Anarchie rechnen müsste, würde man den Wünschen freien Lauf lassen. Das ist aber völliger Unsinn. Ganz im Gegenteil: Da durch die Domestizierung und Repression von Wünschen das kreative Potenzial eingeschränkt wird, wird viel mehr kaputt gemacht.

Könnte man abschliessend sagen, dass es Manon über lange Zeit eigentlich gar nicht so schlecht macht? Sie nimmt sich, worauf sie Lust hat, lebt ihre Wünsche und Begierden innerhalb der vorherrschenden gesellschaftlichen Möglichkeiten frei aus. Ihr Weg ist über längere Zeit doch eigentlich ganz bewundernswürdig.

Durchaus. Sie versucht, sich innerhalb dieses gesellschaftlichen Diskurses zu bewegen und mitzuspielen, ihre Dinge zu erreichen. Und da ist sie scheinbar erfolgreich.

Bis sie ihren alten Liebhaber Des Grieux wieder zurückhaben will, der sich von ihr losgesagt hat.

Oft braucht es nur eine kleine Stelle, die das Ganze ins Rollen bringt: Er, der sie nicht mehr will, oder es könnte auch sein, dass sie älter wird und Runzeln bekommt … Aber in der Oper wird man ja eigentlich nie alt!

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 67, März 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Audio-Einführung zu «Manon»

Programmbuch

Synopsis

Erster Akt

Vor der Poststation in Amiens: Guillot de Morfontaine und der Steuerpächter Brétigny verbringen den Abend mit Poussette, Javotte und Rosette. Reisende treffen ein, unter ihnen befindet sich auch der Gardist Lescaut. Er hat den Auftrag, seine Cousine Manon, die nach Ansicht der Familie das Vergnügen allzu sehr liebt, in ein Kloster zu bringen. Manon ist berauscht von den vielen neuen Eindrücken, die ihr die Reise eröffnet hat. Als sich Lescaut dem Kartenspiel widmet und Manon einen Moment lang unbeobachtet lässt, macht ihr Guillot Avancen. Für ihre Liebe bietet er ihr ein Leben in Luxus an. Manon weist das Angebot ab. Da erscheint der Chevalier Des Grieux, der sich auf dem Weg zu seinem Vater befindet. Er erblickt Manon und verliebt sich auf der Stelle in sie. Des Grieux und Manon beschliessen kurzerhand, nach Paris in eine gemeinsame Zukunft zu fliehen.

Zweiter Akt

Eine Mansardenwohnung in Paris: Des Grieux und Manon lesen den Brief, mit dem der mittellose Chevalier seinen Vater um Erlaubnis für seine Hochzeit mit Manon bitten will. Wenig später werden die beiden von Lescaut und Brétigny in ihrem Liebesnest überrascht. Diese haben inzwischen mit dem Vater von Des Grieux gemeinsame Sache gemacht: Des Grieux soll gewaltsam von Manon entfernt und wieder auf den rechten Weg gebracht werden. Während sich Lescaut gegenüber Des Grieux als Rächer der Familienehre aufspielt, stellt Brétigny Manon ein Leben in Glanz und Luxus an seiner Seite in Aussicht. Er beschwört sie, dem Geliebten nichts von der bevorstehenden Entführung zu verraten. Manon nimmt wehmütig Abschied vom gemeinsamen Leben mit Des Grieux und lässt die Entführung geschehen.

Dritter Akt

Auf der Promenade Le Cours-la-Reine: Die Bevölkerung hat sich zu einem Fest versammelt, Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren an. Als die elegante Manon an der Seite Brétignys erscheint, zieht sie alle Blicke auf sich. Sie beschwört das Glück des flüchtigen Augenblicks. Zufällig belauscht Manon ein Gespräch zwischen Brétigny und dem alten Grafen Des Grieux, der von seinem Sohn berichtet, dieser habe eine Priesterlaufbahn in Saint-Sulpice eingeschlagen und halte noch diesen Abend seine erste Predigt. Die Vorstellung, Des Grieux könnte sie vergessen haben, beunruhigt Manon. Nach einer Ballettaufführung, die Guillot Manon geschenkt hat, eilt sie nach Saint-Sulpice zu Des Grieux.

Im Kloster Saint-Sulpice: Des Grieux wird wegen seiner Gabe als Prediger umschwärmt. Sein Vater versucht ihn vergeblich von der Priesterlaufbahn abzubringen und ihn zu einer angemessenen Heirat zu überreden. Des Grieux will sein Leben Gott weihen und seine ehemalige Geliebte vergessen. Da taucht Manon auf und bittet Des Grieux um Vergebung. Des Grieux kann ihr nicht länger widerstehen und geht erneut eine Verbindung mit ihr ein.

Vierter Akt

Spielsalon im Hôtel de Transylvanie: Manon und Des Grieux haben kein Geld mehr, doch Manon möchte den Luxus nach wie vor nicht missen. Sie überredet Des Grieux, beim Kartenspiel um Geld zu spielen. Guillot fordert Des Grieux zu einer Partie heraus. Des Grieux gewinnt gegen Guillot, der ihn daraufhin des Falschspiels bezichtigt. Guillot verlässt den Raum und kehrt mit der Polizei zurück, die Manon und Des Grieux verhaftet. Der alte Graf Des Grieux erscheint und bewirkt die Freilassung seines Sohnes. Manon jedoch, von Guillot als Diebin bezichtigt, erfährt die ganze Härte der Strafjustiz.

Fünfter Akt

Auf der Strasse nach Le Havre: Des Grieux und Lescaut warten auf die Straftäterinnen, die nach Amerika deportiert werden sollen. Sie bestechen die Wachen, damit Des Grieux mit Manon sprechen kann. Doch Manon ist von den Strapazen im Gefängnis schwer gezeichnet. Sie stirbt in den Armen von Des Grieux, nachdem sie ihn noch einmal an ihre gemeinsame Zeit in Paris erinnert hat.