Fabio, am 15. Juli dirigierst du Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium Elias. Welchen Rang nimmt dieses Werk für dich in der Oratorienliteratur ein?

Es gehört zu den absoluten Meisterwerken von Mendelssohn und ist in der romantischen Literatur für mich eines der bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste oratorische Werk. Elias ist herausragend komponiert und dramaturgisch extrem wirkungsvoll. Das Stück ist fast so spannend wie eine Oper. Es wird deshalb manchmal sogar szenisch aufgeführt.

Wir präsentieren es konzertant. Worum geht es in dem Stück?

Es geht um den biblischen Propheten Elias und um seinen Kampf gegen den Abfall vom Gottesglauben, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Elias klagt den israelischen König Ahab an, Gottes Gebote missachtet und sich dem heidnischen Gott Baal zugewandt zu haben. Das Volk ruft Baal an, aber der antwortet nicht. Als Elias den wahren Herrn anruft, fällt ein Feuer vom Himmel und tötet die Propheten Baals. Im zweiten Teil setzt sich der Konflikt um die BaalsVerehrung fort. Elias flieht in die Wüste zum Berg Horeb, dort erscheint ihm Gott, und Elias fährt am Ende zum Himmel auf. Das ist natürlich eine stark verkürzte Darstellung des Geschehens eines wirklich grossformatigen Oratoriums für Chor, Orchester und vier Gesangssolisten.

Was sind musikalisch die Höhepunkte des Stücks?

Die Anrufung Baals im ersten Teil zum Beispiel. Elias will dem Volk beweisen, dass es von diesem Baal nicht gehört wird, und dass es ihn gar nicht gibt. Dreimal setzt der Chor zur Anrufung an, und Elias fordert höhnisch: «Rufet lauter!» Aber es kommt keine Antwort. Das ist in seiner musikalischen Steigerungsdramatik von Mendelssohn sehr eindrucksvoll gebaut. Ein weiterer Höhepunkt ist natürlich die spektakuläre Szene im zweiten Teil, in der sich Gott dem Propheten offenbart. Der Chor singt von den Naturgewalten, die die Erscheinung Gottes begleiten, vom Sturm, der erbebenden Erde, dem Feuer, alles sehr plastisch in der musikalischen Darstellung. Und dann heisst es: «Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.» Dieses «Sausen» gehört zum Schönsten, das Mendelssohn Bartholdy überhaupt geschrieben hat. Es ist ein Moment von grosser berührender Einfachheit!

Mendelssohn Bartholdy entwirft das Bild von einem sanftmütigen Gott. Es ist nicht der furchterregende Gott des Alten Testaments.

Genau. Dieser Gott ist lieblich und den Menschen zugewandt. Und das musikalisch zu formen, kann keiner so gut wie Mendelssohn. Seine Zurücknahme der musikalischen Mittel verstärkt die Aussage viel mehr, als wenn sie mit Pauken und Trompeten geschrieben wäre.

Was macht Mendelssohn Bartholdy als Oratorienkomponist insgesamt aus?

Er hat sehr viele Chorwerke geschrieben und vermag grossartig mit dem Instrument des Chores umzugehen. Im Elias-Oratorium setzt er den Chor dramatisch ein. Im Paulus, dem anderen grossen Oratorium, das er zuvor geschrieben hat, setzt er mehr auf protestantische Choralformen. Da spürt man natürlich die Nähe, die er zu Bach und seinen Oratorien hatte. Er versteht seine Werke als Fortsetzung der Bachschen Tradition, die er ja im 19. Jahrhundert auch mit seiner Wiederaufführung der Matthäus-Passion zu neuem Leben erweckt hat. Im Paulus dominiert der erzählende, epische Charakter, im dramatischeren Elias wird die Hauptfigur selbst zum Träger der Handlung und rückt als Subjekt ins Zentrum des Geschehens.

Man sagt Mendelssohn Bartholdy nach, dass ihm das Komponieren eher leicht von der Hand ging, aber an dem Elias hat er zehn Jahre komponiert. Er hat sich an dem Werk abgearbeitet wie an kaum einem anderen. Was könnte der Grund dafür sein?

Es geht in Elias um etwas für Mendelssohn Bartholdy sehr Wesentliches und Persönliches – nämlich um seine jüdischen Wurzeln. Elias ist ein jüdisches Oratorium. Mendelssohn entstammt ja einer traditionsreichen jüdischen Familie. Er war Enkel des bedeutenden jüdischen Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn, und ist zum Protestantismus konvertiert. Gleich nach seiner Geburt wurde er christlich getauft, das war der Weg der Assimiliation und Emanzipation, den im 19. Jahrhundert viele Juden nahmen. Mendelssohn Bartholdy war ein überzeugter Christ, blieb aber trotzdem in seiner jüdischen Identität verwurzelt. Und das wird Thema in Elias.

Kommt da nicht auch ein überkonfessonelles Denken zum Ausdruck?

Wie bei vielen grossen Künstlern und Komponisten, die sich nicht in das enge Korsett des Konfessionellen einzwängen liessen. Nehmen wir Bach: Er hat eine h-Moll-Messe geschrieben. Oder Verdi, der vielleicht ein Glaubender, aber auf jeden Fall antiklerikal eingestellt war.

Von daher passt unsere Aufführung des Elias durchaus in den Festivalkontext, in den das Konzert eingebunden ist. Wir spielen es im Rahmen des Festivals 500 Jahre Reformation.

Ich finde, das passt durchaus gut da hinein. Das Oratorium bewegt sich im Spannungsfeld von Mendelssohn Bartholdys doppelter religiöser Identität, anders als Paulus, das eindeutig christlicher konnotiert ist.

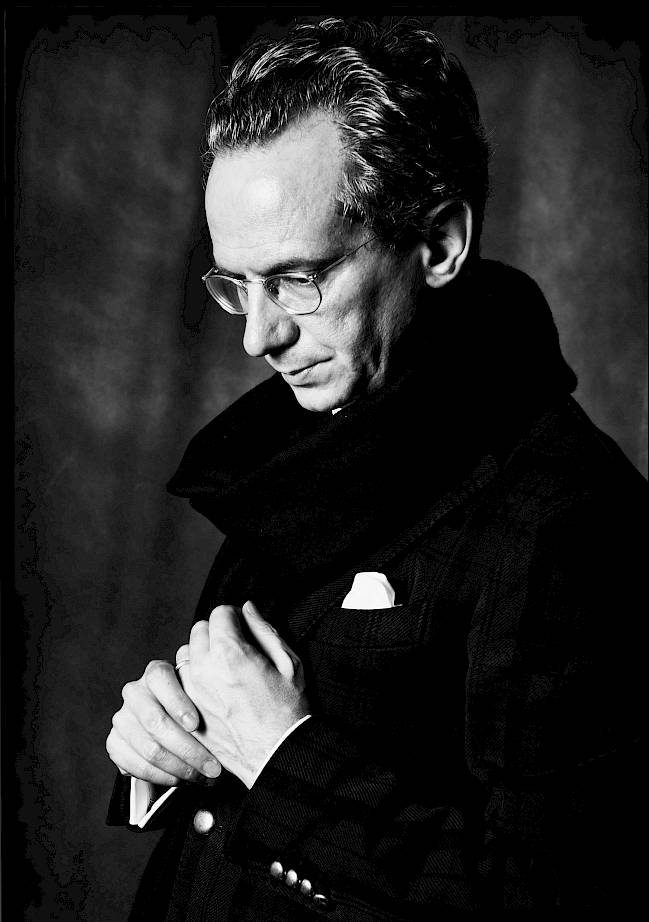

Wie ist denn deine ganz persönliche Beziehung zu Felix Mendelssohn Bartholdy?

Ich habe immer viel von ihm gespielt, die Sinfonien, die Oratorien, die Klavierkonzerte, das Violinkonzert. Auch am Klavier habe ich selbst viel gespielt. Ich mag seine Klarheit im Ausdruck. Ich mag diese heller getönte, Sturm-und-Drang-Seite des Romantischen, die seine Musik offenbart. Sie folgt weniger den schwarzen, abgründigen Seiten, wie wir sie etwa bei Schumann finden.

Rührt deine Leidenschaft für diesem Komponisten auch aus der Zeit, als du in der Mendelssohn-Stadt Leipzig als Dirigent des MDR-Sinfonieorchesters gewirkt hast?

In Leipzig wird Mendelssohn Bartholdy kultisch verehrt. Da habe ich alleine die Oratorien mehrmals dirigiert. Aber begonnen hat meine Liebe zu diesem Komponisten schon viel früher.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.