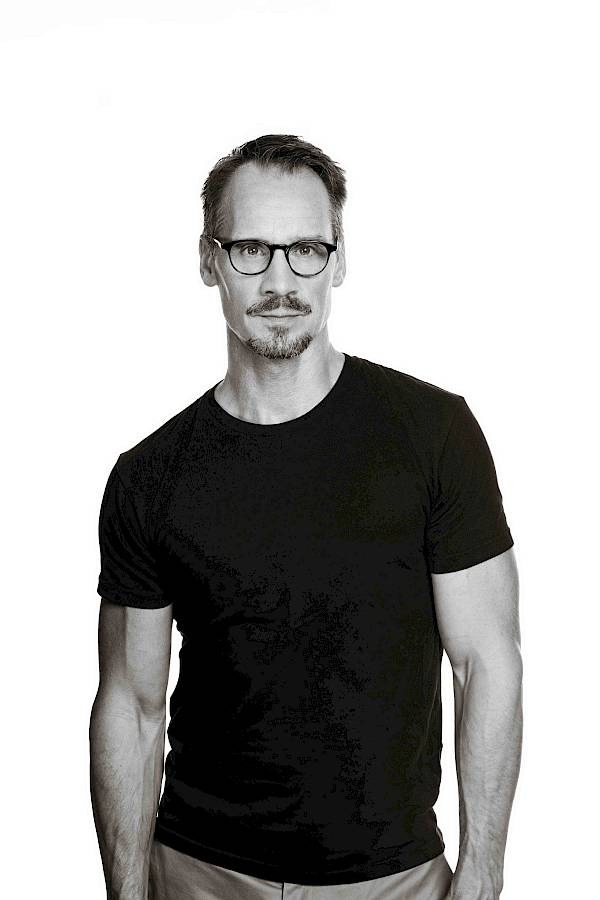

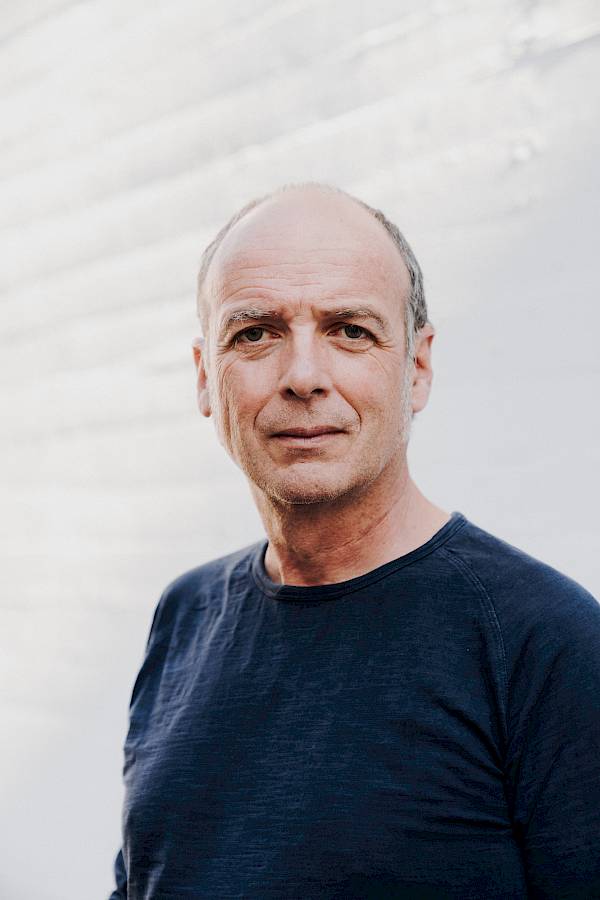

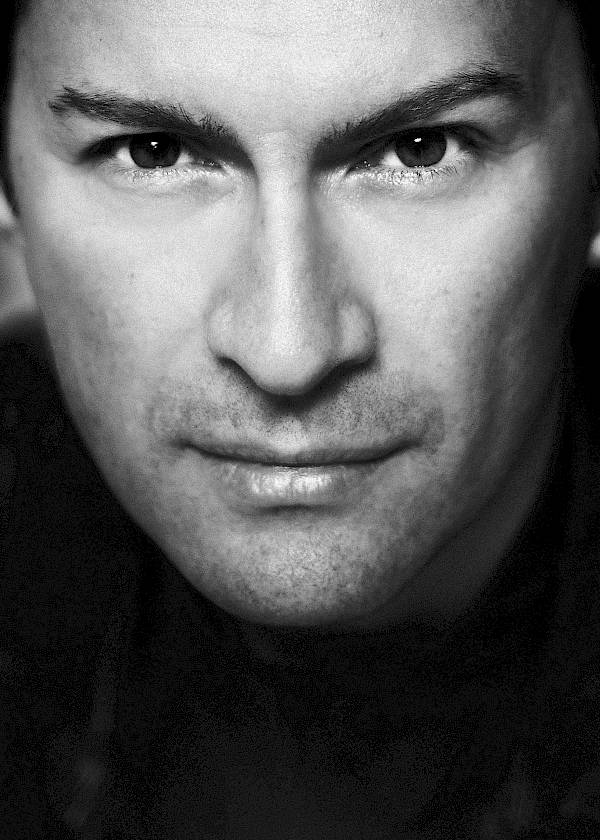

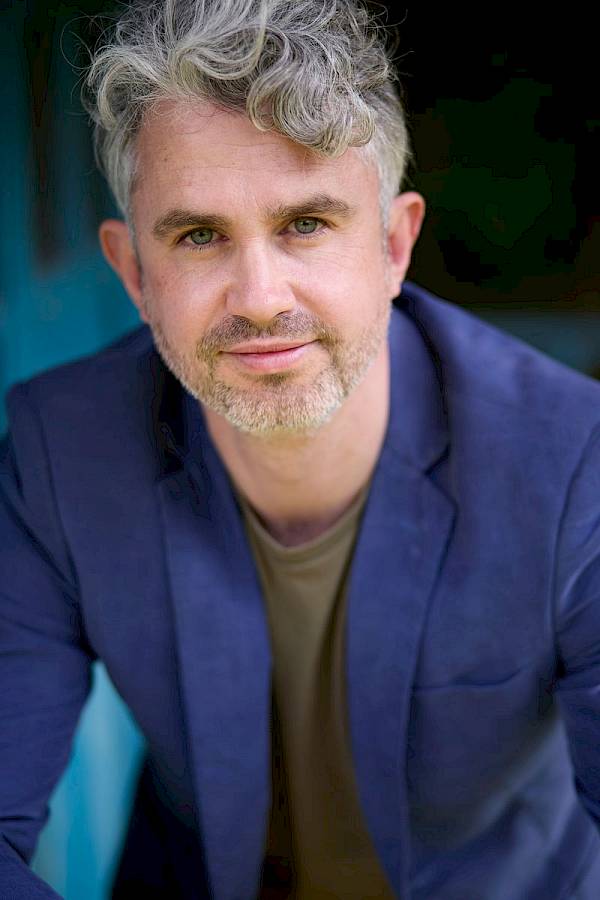

Riccardo Minasi ist der musikalische Leiter des neuen Musiktheaterprojekts «Monteverdi» von Christian Spuck und übernimmt die künstlerische Verantwortung beim Orchestra La Scintilla. Ein Gespräch über Forschergeist und Fakegefahr in der Alte-Musik-Szene, Verdi-Experimente und den Reiz der grossen Sinfonieorchester.

Riccardo, du hast die künstlerische Leitung des Orchestra La Scintilla übernommen, ein Amt, das es bisher noch nicht gab. Was bedeutet es dir?

Es erfüllt mich mit grosser Freude. Ich habe hier in Zürich schon so viele Projekte realisiert, dass zwischen den Musikerinnen und Musikern und mir echte Freundschaften entstanden sind. Es gibt ein grosses gegenseitiges Vertrauen, das die Basis unserer Zusammenarbeit bildet.

Wie würdest du deine Aufgaben als künstlerischer Leiter von La Scintilla beschreiben?

Da lastet zunächst einmal eine grosse Verantwortung auf meinen Schultern. Das Ensemble steht in der Tradition von Nikolaus Harnoncourt, der in Zürich legendäre Pionierarbeit geleistet hat. Bei ihm hat die Zürcher Leidenschaft für Alte Musik ihren Ursprung, und es gibt noch viele Gründungsmitglieder von La Scintilla, die sie bis in die Gegenwart tragen und auch für mich wichtige künstlerische Partner sind, wenn ich etwa an Ada Pesch oder Dieter Lange denke. Dieser Tradition und dem damit verbundenen künstlerischen Anspruch müssen wir gerecht werden. Es ist eine Riesenherausforderung für die Ensemblemitglieder, an einem Abend eine Belcanto Oper von Donizetti auf modernen Instrumenten aufzuführen und am nächsten Abend Monteverdi auf historischen Instrumenten. Das ist Alltag am Opernhaus Zürich, erfordert aber viel stilistische und instrumentale Flexibilität.

Kann ein Ensemble, das sich aus den Reihen eines Opernorchesters bildet, mit den spezialisierten Barockorchestern konkurrieren?

Natürlich. Ich werde immer ganz skeptisch, wenn von sogenannten «Spezialisten» die Rede ist. Riccardo Minasi ist ein Spezialist für dieses und das Ensemble ein Spezialorchester für jenes – ich weiss gar nicht, was das sein soll. Das sind Schubladen, die überhaupt nichts aussagen. Ich sehe ein anderes Problem in der Szene für historisch informierte Aufführungspraxis. Als Geiger habe ich über Jahrzehnte hinweg in all diesen Ensembles mitgespielt und festgestellt, dass es bei vielen einen Mangel an Quellenforschung gibt. Pioniere wie Nikolaus Harnoncourt, Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt oder Roger Norrington haben die Forschung vorangetrieben. Aber dieser Elan droht zu erlahmen. Es gibt inzwischen viel Fake.

Bei Scintilla nicht?

Wir versuchen, den Zugang zu den Werken mit grösstmöglicher Seriosität zu erarbeiten. Wir suchen und experimentieren. So haben wir etwa vor Corona mit Hilfe eines Geigenbauers aus Cremona das Setup der Streicher geändert, um einen anderen Klang zu kreieren, und das hat bereits sehr positive Ergebnisse gebracht.

Was heisst das genau?

Wir haben daran gearbeitet, dass alle Streichinstrumente die gleichen Saiten, den gleichen Steg, den gleichen Neigungswinkel des Halses haben, so wie es historisch belegt ist. Heutzutage besitzt man ein Instrument und versucht, die passenden Saiten dafür zu finden, früher war es andersherum: Man hatte Saiten, für die man einen passenden Instrumentenkörper baute. Was wir versucht haben, folgt dem Prinzip, historisch rekonstruierte Saiten für unsere Instrumente möglich zu machen und die Art der Saiten im Ensemble zu vereinheitlichen. Man muss da viele Aspekte im Auge behalten. Ich selbst habe mich intensiv mit rekonstruierten historischen Darmsaiten beschäftigt, Quellen studiert, mit Experten geredet und sogar angefangen, die Saiten selbst herzustellen. Wenn man, wie wir das getan haben, den Auf bau verändert, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Spielweise. Man muss die Technik anpassen, um die Saiten sauber zum Klingen zu bringen.

Wie hat das den Klang des Ensembles beeinflusst?

Der Klang ist unverwechselbarer geworden, ein bisschen wärmer, klarer in der Artikulation und in der Attacke, auf eine Art auch etwas geräuschhafter, und es gibt grössere dynamische Möglichkeiten. Das ist natürlich jetzt eher verallgemeinernd gesagt, das Publikum soll sich in jedem Konzert selbst ein Bild machen. Die Experimentierfreudigkeit ist übrigens bei den Bläsern genauso gross, die sind auch immer auf der Suche nach neuen instrumentalen Entwicklungen. Diese generelle Leidenschaft im Ensemble, zu forschen, finde ich grossartig. Wir probieren aus, überlegen gemeinsam, diskutieren alles. Natürlich gebe ich als Leiter eine gewisse Richtung vor und fühle mich für das interpretatorische Ergebnis verantwortlich.

Eure stilistischen Überlegungen scheinen auch über das angestammte Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts hinauszugehen, wie man eurer CD entnehmen kann, auf der ihr Verdi in historisch informierter Aufführungspraxis spielt.

Ja, das ist eine der Ideen, die wir diskutieren. Wir wollen unser Repertoire erweitern. Warum sollten wir unsere Erfahrungen nicht auch aufs 19. Jahrhundert ausweiten?

Wann wäre La Scintilla von der instrumentalen Ausstattung her so weit, eine Verdi-Oper in historisch informierter Aufführungspraxis zu präsentieren?

Eigentlich jetzt schon, und das gilt nicht nur für Verdi, sondern auch für andere Komponisten von Bellini bis Wagner. So etwas auszuprobieren, wäre natürlich fantastisch, aber wir wollen auch niemandem etwas wegnehmen, denn im Moment wird das VerdiRepertoire ja von der Philharmonia Zürich gespielt mit den entsprechenden Dirigenten. Ausserdem müsste man dann auch über Stimmen und ihre Stilistik diskutieren. Wir sind es gewohnt, Verdi mit grossen Stimmen zu hören. Aber die Sängerinnen und Sänger, mit denen Verdi selbst gearbeitet hat, besassen eine andere Charakteristik, das wissen wir aus Quellen und frühen Tonaufnahmen. Zu Verdis Zeit schätzte man klar definierte Stimmregister zwischen sonorer Brust und einer funkelnden Kopfstimme, sozusagen Marilyn Horne und Emma Kirkby in einer Person. Heute will man eine makellose Verblendung der Register. Das wiederum ist etwas, das man zum Beispiel zu Monteverdis Zeit angestrebt hat. Deshalb haben wir auch Christian Spucks aktuelle MonteverdiProduktion mit wirklichen Opernstimmen besetzt. Die zarten Stimmen, die uns heute besonders original und historisch vorkommen, waren zu Monteverdis Zeiten nicht üblich. Sie sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Damals hatten die Sänger voluminöse Stimmen durch alle Register. Einen Countertenor gab es in Monteverdi-Aufführungen nicht, allenfalls in der Kirchenmusik.

Aber es gab die Kastraten.

Ja, klar. Aber das ist von der Stimme her etwas ganz anderes als ein Countertenor. Die Kastraten haben mit ihrer natürlichen Stimmlage gesungen und nicht im Falsett. Die Gesangstechnik, die die Countertenöre im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelt und immer weiter perfektioniert haben, hat natürlich phänomenale Stimmen hervorgebracht wie Franco Fagioli, Max Emanuel Cenčić oder Philippe Jaroussky. Ich habe mit vielen von ihnen gearbeitet.

Sie sind grossartige Künstler, aber ihre Gesangstechnik ist eine Erfindung von heute und nicht historisch belegt. Sind letztlich nicht alle Rekonstruktionsversuche Erfindungen unserer Zeit?

Rekonstruktionen sind immer utopisch. Eine historisch korrekte Rekonstruktion würde wahrscheinlich noch nicht einmal bei einer Aufführung funktionieren, die nur fünfzig Jahre zurückliegt und von der wir eine Aufnahme besitzen. Dementsprechend hypothetisch ist es, eine Aufführung zu rekonstruieren, die dreihundert Jahre zurückliegt. Je länger ich mich mit diesen Themen befasse, desto mehr wird mir klar, dass man die Erkenntnisse immer in Beziehung zu unserer heutigen Rezeption setzen muss. Es geht immer auch darum, wie weit man gehen kann. Es kann passieren, dass man unter Berücksichtigung aller Quellen und Erkenntnisse bei einer Art zu spielen landet, die heute nicht akzeptiert würde. Man muss eine Balance finden zwischen den Erkenntnissen und der Rezeptionssituation.

Kannst du ein Beispiel dafür geben?

Da ist zum Beispiel die Frage nach den metrischen Freiheiten innerhalb eines Taktes, dem sogenannten Tempo rubato. Wie inegal hat man etwa zu Georg Friedrich Händels Zeiten gespielt? Es gibt im Brüsseler Instrumentenmuseum Walzen für automatische Orgeln, die von einem Musiker aus Händels Umfeld stammen, Orgelkonzerte, Arrangements von Ouvertüren und Ähnliches. Sie führen uns klanglich vor Augen, was mit dem inegalen Spiel gemeint war, von dem in schriftlichen Quellen die Rede ist. Würden wir das heute so machen, gäbe es einen Skandal im Publikum. Die Leute würden sagen, die sind besoffen. Man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass wir über Moden reden, wenn wir über Stil sprechen. Und unser Blick auf Moden ändert sich ständig. Wir kennen das doch, wenn wir alte Fotos anschauen und uns kaputtlachen, in welchen Klamotten wir damals herumgelaufen sind. Wie die Mode ändert sich auch unser Hören.

Hat die musikwissenschaftliche Forschung nicht die Wahrheit zum Ziel?

Es gibt nicht die eine Wahrheit, und es gibt nicht nur eine Richtung in der Forschung. Das ist ja das Faszinierende auf dem Gebiet des Erklingenden – der Gegenstand ist immateriell und deshalb flüchtig, und die Erkenntnisse sind angreifbar.

Gibt es bei Monteverdi heute noch neue Erkenntnisse oder ist alles weitgehend erforscht?

Viel Neues gibt es da nicht mehr so. Aber mich überrascht, dass viele Informationen in der täglichen Praxis noch nicht angekommen sind. Wir wissen so viel über die künstlerischen Absichten dieses Künstlers, aber das wird leider oft ausser Acht gelassen. Wenn ich selbst an einer Aufführung beteiligt bin, steht am Anfang immer eine Vorbereitung, die einen möglichst genauen, sorgfältigen Zugang zum Text und den Quellen miteinschliesst. Dass die Aufführung dann durch meine subjektiven Empfindungen als musikalischer Leiter geprägt wird, versteht sich von selbst.

Bei Monteverdi besteht der Notentext nur aus den Vokalstimmen und dem Basso continuo. Die Instrumentierung richtet jeder musikalische Leiter ein. Wie sieht dein Konzept für unsere Monteverdi-Produktion aus?

Wir folgen den Angaben des Komponisten. Im Siebten und im Achten Madrigalbuch, aus denen die meisten Musiken stammen, ist Monteverdi geradezu überpräzise, was die Angaben zur Instrumentation angeht. Wir spielen nur mit Streichern und einer Continuogruppe und fügen auf keinen Fall Flöten oder Hörner hinzu. Wenn Monteverdi diese Instrumente will, schreibt er das. Es gibt Musiker, die der Kraft von Monteverdis Musik nicht wirklich vertrauen. Sie meinen, sie müssten sie anreichern und Instrumente hinzufügen, um sie noch aufregender zu machen. Dabei ist die Musik extrem kraftvoll, wenn man sie genauso spielt, wie sie ist. Die braucht keine Extras. Das heisst andererseits aber nicht, dass alles festgelegt ist. Selbstverständlich gibt es bei Monteverdi viele Freiheiten, etwa im Hinblick auf Phrasierungen und Ornamentierungen.

Wir erleben in Zürich also ein klein besetztes Instrumental-Ensemble, kombiniert mit echten Opernstimmen. Passt das zusammen?

Natürlich. Die Violine war zu Monteverdis Zeiten ein ganz junges Instrument. Sie war noch nicht einmal ein Jahrhundert alt und damals Ausdruck höchster instrumentaler Innovation. Man konnte mit dem Klang dieses revolutionären Instruments plötzlich den Kirchenraum füllen, unabhängig von den Orgeln. Die Geigen hatten eine doppelt so hohe Zugspannung auf den Saiten wie unsere heutigen Instrumente. Deshalb stimmt es nicht, wenn behauptet wird, die Barockgeigen seien schwache Instrumente mit wenig Klang gewesen. Das ist nur ein Missverständnis von vielen.

Man spürt im Gespräch mit dir, dass du von der Geige kommst. Wie hast du den Weg zum Dirigieren gefunden?

Ich habe mir nie vorgenommen, Dirigent zu werden, es ist einfach so passiert. Ich war mit meinen vielfältigen Aktivitäten als Geiger sehr zufrieden und habe in vielen Ensembles und Orchestern als Konzertmeister gespielt. In dieser Funktion habe ich auch Proben vorbereitet und Einstudierungen übernommen. Eine entscheidende Wende hin zum Dirigieren war 2008 in Montreal, als Kent Nagano mich bat, die Proben von Tschaikowskis Jewgeni Onegin vorzubereiten. Das ist nun wirklich kein Werk, das man vom Konzertmeisterstuhl aus leiten kann. Ich musste also meine Geige zur Seite legen und mit den Händen Zeichen geben. In dem Moment dachte ich: Ein paar Dirigierstunden könnten nicht schaden. Ich wollte mir die Fähigkeiten eigentlich nur aneignen, um meinen Job als Konzertmeister und Assistent besser machen zu können. Aber dann hat sich die Dirigiertätigkeit immer weiterentwickelt. Das Opernhaus Zürich beispielsweise gab man mir die allererste Gelegenheit, eine Oper szenisch auf die Bühne zu bringen. Das war vor acht Jahren Domenico Cimarosas Il matrimonio segreto in einer Produktion mit dem Internationalen Opernstudio. Für diese Chance bin ich sehr dankbar. Als ich zum ersten Mal vor der Philharmonia Zürich stand, war ich einer von diesen jungen schwitzenden Dirigenten, die dem Orchester vor Aufregung ganz kurzatmig erklären, wie sie spielen sollen. Als ich selbst noch am Ersten Pult in den Orchestern sass, habe ich genau diese jungen, schwitzenden, kurzatmigen Dirigenten gehasst. Plötzlich war ich selbst einer.

Und deine Erfahrung als Konzertmeister kam dir zugute.

Klar. Am meisten lernt man von den schlechten Dirigenten und von den Fehlern, die sie machen. Ich habe oft gedacht: Falls ich irgendwann mal selbst am Dirigentenpult stehen sollte, werde ich diesen Fehler ganz bestimmt nicht machen.

Du leitest in Zürich das Orchestra La Scintilla, aber du bist in deiner Arbeit als Dirigent nicht festgelegt auf Ensembles, die auf historischen Instrumenten Werke der Klassik und der Vorklassik spielen. War es ein bewusster Schritt, dieses Repertoire, indem du lange zu Hause warst, zu verlassen und zu neuen Ufern aufzubrechen?

Ich habe Spass daran, alles Mögliche auszuprobieren. Ich habe mein ganzes Leben lang schon immer Sachen zu machen versucht, die grösser sind als ich. Wenn man nur macht, was man kann, kommt man nicht so weit, als wenn man sich immer wieder darüber hinauswagt. Jetzt bereite ich gerade die Monteverdi-Produktion mit Christian Spuck vor, vergangene Woche habe ich die Oper Agrippina von Händel in Hamburg dirigiert, davor Gustav Mahlers Dritte Sinfonie in Salzburg. Ich mache einen Freischütz mit dem Concertgebouw Orkest an der Amsterdamer Oper und habe eine Einladung der Berliner Philharmoniker für die übernächste Saison. Jetzt, wo ich mein neues Spielzeug, ein Orchester zu dirigieren, langsam beherrsche, will ich es auch in all seinen Facetten ausprobieren.

Du wandelst auf Karajans Spuren.

Nein. Um Gottes Willen. Ich bin einfach nur neugierig.

Riccardo Minasi ist gebürtiger Römer. Als Violinist hat er sich früh der Barockgeige zugewandt. Er war Konzertmeister und Solist in zahlreichen international bekannten Ensembles für Alte Musik, bis er eine Dirigentenlaufbahn startete. Minasi ist seit 2017 Chefdirigent des Mozarteumorchesters in Salzburg. Mit dem Zürcher Orchestra La Scintilla hat er zahlreiche Konzertprojekte und unter anderem eine hochgelobte CD mit den «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi und Verdi realisiert.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 88, Januar 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.