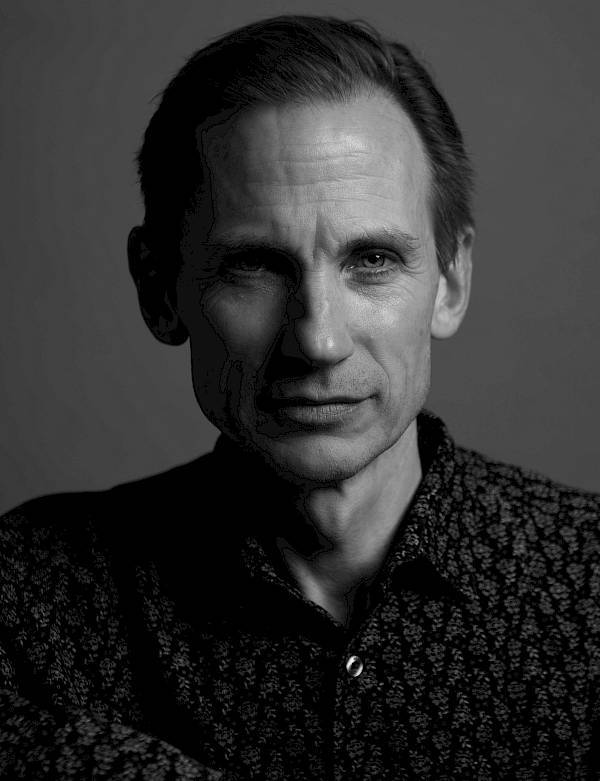

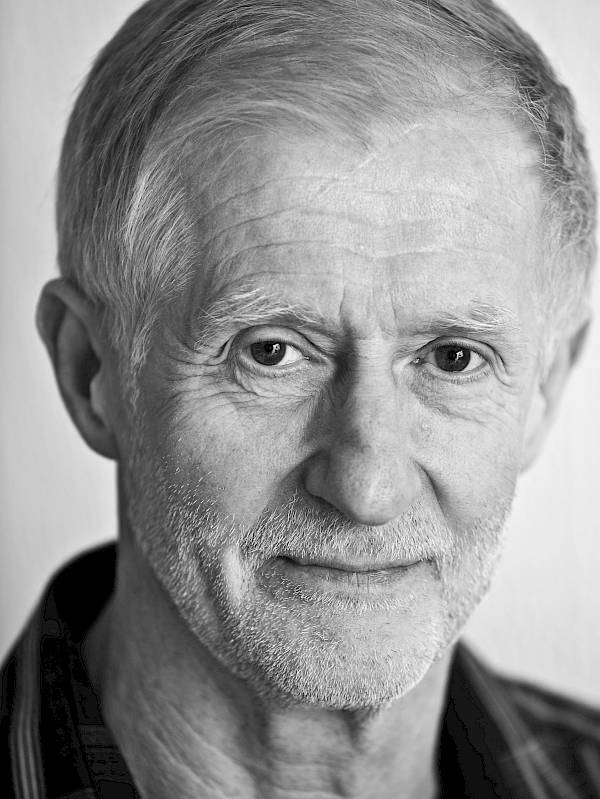

Der Choreograf Mats Ek im Gespräch mit Michael Küster

Mats Ek, wir treffen uns zu diesem Gespräch in Stockholm, der Stadt, in der du, glaube ich, die meiste Zeit deines Lebens verbracht hast.

Das stimmt. Geboren wurde ich zwar in Malmö, aber schon mit einem Jahr kam ich nach Stockholm. Ich habe später einige Zeit als Tänzer in Düsseldorf und beim Nederlands Dans Theater in Holland verbracht. Doch Stockholm ist mein Lebensmittelpunkt geblieben, auch wenn ich als Choreograf viel im Ausland gearbeitet habe.

Warum war und ist das der richtige Ort für dich?

Das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Mutter hat hier gearbeitet, und mein Vater kam nach einer Weile auch hierher. Mit den Jahren sind viele zwischenmenschliche Verbindungen entstanden. Aber ich bin auch sehr in der schwedischen Landschaft verwurzelt. In meiner Jugend bin ich zum Campen jedes Jahr nach Südeuropa gefahren, aber hierher bin ich immer gern zurückgekommen.

Gab es nie die Versuchung, in eine andere grosse Stadt zu ziehen?

Paris hatte immer eine grosse Anziehung für mich. Da ich viel in Paris gearbeitet habe, ist es mir zur zweiten Heimat geworden. Ich liebe die französische Kultur und bin regelmässig dort.

Im April dieses Jahres hast du deinen 80. Geburtstag gefeiert. War das ein Geburtstag wie jeder andere oder ein Anlass, auf ein langes Choreografenleben zurückzuschauen?

Mit den runden Geburtstagen ist das immer so eine Sache. Die Null an sich bedeutet nichts, aber sie vermehrt alle anderen Zahlen. Sie hat dadurch eine besondere psychologische Wirkung, weil sie den Raum für Nachdenken und Reflexion öffnet. Diese Zahl Achtzig steht natürlich für die hinter mir liegenden Jahre, aber vor allem drückt sie aus, dass die eigene Zukunft immer kürzer wird. Aber vom Ende her gesehen, werde ich nur noch jünger.

Du bist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, im April 1945, geboren. Aber danach hast du tatsächlich 80 Jahre im Frieden gelebt. Das ist, wie wir gerade lernen, absolut keine Selbstverständlichkeit …

Das stimmt. Wir haben gemeint, den Schatten der grossen Kriege hinter uns gelassen zu haben, aber sie werden uns wohl auch in Zukunft begleiten. Das Jahr 1945 hat mein Leben geprägt. Meine Eltern waren hier in Schweden in der Widerstandsbewegung gegen die Nazis aktiv, und in diesem Geist bin ich aufgewachsen. Ich bin ein Kind jener Zeit …

… und du bist ein politisch denkender, die Gesellschaft beobachtender Mensch geblieben. Dein biografischer Hintergrund ist oft beschrieben worden. Dein Vater, Anders Ek, hat als Schauspieler mit Ingmar Bergman gearbeitet. Deine Mutter, Birgit Cullberg, war Choreografin und Leiterin des berühmten Cullberg-Balletts. Dein Bruder Niklas ist Tänzer geworden, deine Schwester Malin Schauspielerin. Wie hast du in dieser musischen Umgebung zu dir selbst und zum Tanz gefunden?

Tatsächlich ging die Initiative dazu von meinem Vater aus. Ich war 17, da erzählte er mir von Donya Feuer, einer Tänzerin aus dem Umkreis von Martha Graham, die damals in Stockholm unterrichtete. Er meinte, vielleicht sei das ja etwas für mich. Drei Monate bin ich zu Donya Feuer in den Unterricht gegangen, und ohne diese Initialzündung hätte ich wohl später nicht wieder Anschluss an den modernen Tanz gefunden. Denn es waren nicht nur drei Monate Training, sondern auch Vorstellungen vor tausenden Zuschauern auf einer Freilichtbühne in Stockholm. Das hat mich völlig in Beschlag genommen, und ich habe dann erst einmal wieder aufgehört, weil ich noch andere Dinge kennenlernen und studieren wollte.

Tatsächlich hast du erst mit 27 Jahren mit dem Tanzen weitergemacht, aber in der Zwischenzeit bist du tief in die Welt des Theaters eingetaucht.

Ich habe verschiedenen Regisseuren assistiert und konnte auch selbst Stücke inszenieren. Irgendwann habe ich in einem kleinen Theater in Norrköping in Mittelschweden ein Stück gemacht. Dort wurde auf der grossen Bühne gleichzeitig für die «West Side Story» geprobt. Die Tänzer luden mich zu ihrem Training ein, und es war für mich wie eine Offenbarung, mit ihnen im Ballettsaal zu stehen und zu erleben, wie sich mein Körper an Dinge erinnerte, die ich in den letzten Jahren nicht wirklich geübt oder benutzt hatte. Ich beschloss, ein Jahr lang jeden Tag neben meinen anderen Verpflichtungen weiter zu trainieren. Sollte ich es schaffen, ein Jahr durchzuhalten, würde ich Tänzer werden. So ist es gekommen, und genauso habe ich es auch mit dem Choreografieren gehalten. Ich gab mir drei Jahre als Tänzer, und danach habe ich mein erstes Stück choreografiert.

Tanzerfahrung hast du 1974/75 beim Ballett am Rhein in Düsseldorf gesammelt, das damals von Erich Walter geleitet wurde.

Dieses Jahr in Düsseldorf sollte sehr wichtig für mich werden. Das Ensemble hatte damals eine klassische Ausrichtung, und so hatte ich Gelegenheit, die grossen Handlungsballette wie «Giselle», «Schwanensee» und «Romeo und Julia» aus nächster Nähe kennenzulernen. Als Gruppentänzer, wohlgemerkt!

Auf diese Klassiker kommen wir zurück, aber du bist dann ins Cullberg-Ballett eingetreten. Was war das Besondere an dieser Compagnie, die du später dann ja auch zusammen mit deiner Mutter geleitet hast. Was war dir wichtig in dieser Zeit?

Das Cullberg-Ballett wurde von meiner Mutter Birgit gegründet, um dem schwedischen Publikum neben ihren eigenen Kreationen auch andere moderne Choreografien von internationalem Rang zu präsentieren. Das Ensemble ist dann auch viel auf Tournee gegangen und war der Inbegriff für modernen Tanz aus Schweden. Es mag nach Vetternwirtschaft klingen, aber dass Birgit mir, damals noch ein Amateur, die Türen ihrer Compagnie geöffnet hat, hat mich dazu motiviert, zu beweisen, dass ich es wert war. Ich habe dort in kleinen Rollen angefangen und bin mehr und mehr in das Ensemble hineingewachsen. Zwischendurch war ich noch ein Jahr beim Nederlands Dans Theater, aber auch von dort bin ich zum Cullberg-Ballett zurückgekehrt. Ich habe choreografiert, Proben organisiert, mich um die Finanzen und die Besetzungen gekümmert. Das ging alles Hand in Hand. Ich konnte Birgit bei der Organisation helfen und dafür sorgen, dass alle mit Begeisterung bei der Sache waren.

Stücke von Mats Ek erkennt man sofort. Sie haben eine unverwechselbare Bewegungssprache, die sehr erdig wirkt und häufig von tiefen Positionen in den Knien ausgeht. Sprünge finden oft vom flachen Fuss auf den flachen Fuss statt. Insgesamt entsteht ein Körperbild, das mit dem klassischen Ballett nichts mehr zu tun hat. Wie ist dieser Mats-Ek-Stil entstanden?

In diesem Zusammenhang möchte ich Jiří Kylián erwähnen. Ich halte ihn für einen der wichtigsten Choreografen des 20. Jahrhunderts. Es war eine grossartige Erfahrung, beim NDT in seinen Stücken zu tanzen, aber auch zu sehen, welch enormen Einfluss seine Choreografien auf die internationale Bühne des modernen Tanzes hatten. Das Vorbild Kylián war in vielen Kreationen aus dieser Zeit sichtbar. Deshalb war es mir umso wichtiger, Imitationen zu vermeiden und nach einer eigenen Sprache zu suchen.

Das Verhältnis von Schwere und Leichtigkeit spielt in deinen Choreografien eine wichtige Rolle. Hartnäckig hält sich die romantische Vorstellung, dass Tanz sich schwerelos in die Lüfte erheben soll. Aber dass man auch mit Schwere, mit Gewicht besondere choreografische Resultate erreichen kann, sieht man in deinen Choreografien.

Der Stil von Martha Graham stand am Anfang meiner tänzerischen Erfahrungen, ihre Technik ist meinem Körper eingeprägt. Ich habe sie als hochbetagte Tänzerin noch in den 1970er-Jahren in Stockholm auf der Bühne erlebt, meine choreografische Arbeit jedoch hat sie wenig beeinflusst. Aber ich muss hier eine andere Geschichte erzählen. Kürzlich habe ich ein Ballett des 1972 verstorbenen mexikanischen Choreografen José Limón gesehen, nicht das berühmte «The Moor’s Pavane», sondern ein wunderbares Stück mit sieben Tänzern. Wie er dort mit Schwere umgeht, wie er die Physis der Körper akzeptiert, wie er das Fleisch, die Knochen, die Innereien als eine Selbstverständlichkeit annimmt und nicht als etwas sieht, das man nach Möglichkeit ausblenden sollte … das war mir sehr nahe und einmal mehr eine grosse Quelle der Inspiration.

2016 gab es einen Aufschrei in der Ballettwelt, als – so wurde es kolportiert – du deinen Rückzug von der Bühne bekanntgegeben hast. Was hat dich zum Umdenken bewogen?

Das Ganze war ein grosses Missverständnis. Ich hatte mein ganzes Leben in einem Rhythmus gearbeitet, der mir künstlerische Entscheidungen zwei oder drei Jahre im Voraus abverlangt hat. Alles, was ich wollte, war eine Pause, um zu sehen, ob dieser Drang zu choreografieren immer noch in mir steckt oder ob er zu einer Pflichtübung erstarrt ist. Nach anderthalb Jahren Auszeit war das Verlangen wieder da, und ich bin wieder auf das Boot aufgesprungen.

Viele deiner Choreografien sind für das Cullberg-Ballett, das Royal Swedish Ballet und das Ballett der Pariser Oper entstanden. Zürich ist in diesem Sinne keine Mats-Ek-Stadt, auch wenn hier bereits 1994 deine Stücke «Gras» und «Alte Kinder» zu sehen waren. Ausserdem ist Zürich aber ganz wichtig für eines deiner berühmtesten Ballette …

Obwohl es in Hamburg uraufgeführt wurde, ist mein «Dornröschen» tatsächlich von einem Zürcher Erlebnis inspiriert. Als ich hier gearbeitet habe, bin ich jeden Morgen zu Fuss zum Theater gegangen. Mein Weg führte über den «Platzspitz», jenen am Hauptbahnhof gelegenen Park zwischen Limmat und Sihl, der bis Anfang der 90er-Jahre europaweit als Treffpunkt der Drogensüchtigen bekannt war. Tagtäglich kam ich auf meinem Spaziergang an Frauen vorbei, die unter Drogeneinfluss durch die Gegend taumelten oder halbtot am Boden lagen. Da war mir plötzlich klar: Das ist Dornröschen, die gestochen wurde und hier ihren hundertjährigen Schlaf schläft. Und vielleicht ist der Mann, der danebensteht, Carabosse?

Damit sind wir bei den Klassiker-Adaptionen, mit denen der Name Mats Ek heute untrennbar verbunden ist. «Giselle», «Schwanensee» und «Dornröschen» sind Stücke, die fest im Bewusstsein jedes Ballettfans verankert sind und wo jeder auch genau zu wissen meint, wie sie auf der Bühne aussehen müssen. Bei Mats Ek ist jedoch alles anders. Warum hast du gesagt: Diese Stücke muss ich mir noch einmal genauer ansehen?

Ich wollte zum Kern dieser alten Erzählungen zurückkehren. Giselle, dieses sensible Bauern- oder Winzermädchen, wird von ihrer Mutter beschützt und in eine Aussenseiterposition gebracht, die von einem Mann aus der Stadt ausgenutzt wird. Ich bin zum Ursprung der Geschichte zurückgekehrt, ohne den Kontext der Tradition als selbstverständlich hinzunehmen. Warum ist dieses Mädchen allein? In welchem Verhältnis steht sie zu den Winzern und deren Arbeitsalltag? Warum führt ihre erste Liebeserfahrung in die Katastrophe? In der klassischen Version stirbt sie, um im zweiten Akt im Geisterreich der Wilis wiederzukehren. Ich habe den zweiten Akt in einem psychiatrischen Asyl spielen lassen. Dabei habe ich mich ausschliesslich auf die Originalpartitur von Adolphe Adam verlassen und habe auf alle Zusätze und Ergänzungen verzichtet, die sich vor allem in der russischen Aufführungspraxis eingeschlichen hatten. Zurück zu den Wurzeln, aber auch in dem Bemühen, Übersetzungen für das Heute zu finden.

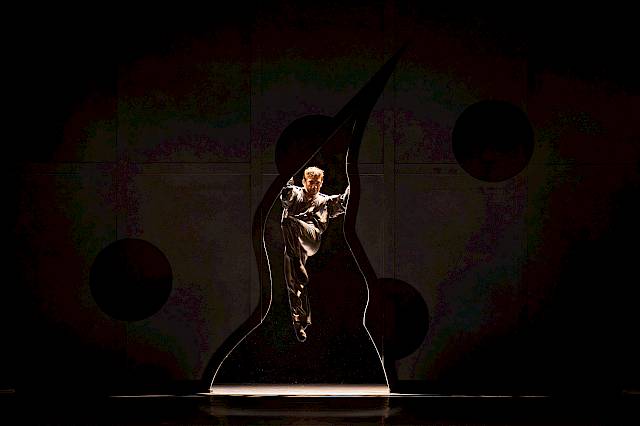

Das ist dir auch mit deiner «Carmen» gelungen, die das Ballett Zürich ab Oktober 2025 in seinem Ballettabend «Oiseaux Rebelles» tanzen wird. Diese «Carmen» war ein Auftragswerk für die Weltausstellung in Sevilla 1992. Georges Bizets berühmte Oper als Ballett am Originalschauplatz – das kann Erfolgsrezept, aber auch eine Klischeefalle sein. Welchen Weg bist du bei «Carmen» gegangen?

Man vergisst immer, dass es sich bei «Carmen» um eine französische Schöpfung handelt. Nicht nur die Oper kam 1875 in Paris auf die Bühne, auch die Vorlage von Prosper Mérimée atmet französischen Geist. Bei der Musik habe ich mich für die «Carmen-Suite» des russischen Komponisten Rodion Schtschedrin entschieden. Die Sätze sind wie die Ziegelsteine eines Gebäudes miteinander verbunden. Mir gefiel, dass es hier kein sinfonisches Wachstum gibt, sondern jedes einzelne Stück scharfe Kanten hat. Diese konzeptionelle Zurückhaltung habe ich aufgenommen, indem ich auf Mérimées literarische Vorlage zurückgegangen bin. Er erzählt die Geschichte von Carmen aus der Perspektive von Don José in einer Art Flashback angesichts seiner Hinrichtung. Ein letzter Moment, in dem er sich an den Tod der einzigen Liebe erinnert, die er erlebt hat.

Deine Carmen tritt mit einer riesigen Zigarre im Mund auf, und auch sonst ist sie mit vielen männlichen Attributen ausgestattet. Du spielst mit den Geschlechterrollen. Don José hat weibliche Eigenschaften. Er will heiraten, will Sicherheit und ein Zuhause. Beide, Carmen und José, sind das Gegenteil voneinander.

Carmen bleibt bis zu ihrem Tod auf eigenen Beinen stehen. Ich erinnere mich, wie mich das beim Hören der Oper beeindruckt hat. Und Don José? Er singt von der Sehnsucht nach seiner Mutter und wird, obwohl er mehrere Morde begangen hat, das Opfer seiner eigenen Hilflosigkeit.

Eine rätselhafte Figur im Ballett heisst M… Micaëla, Mutter, La Mort?

Diese Figur hat mehrere Funktionen, bei denen ich aber einen Raum für freie Assoziationen lassen wollte.

Auch das ist eine Besonderheit deiner Stücke. Endgültige Antworten gibt es nicht, es bleibt immer ein Fragezeichen und die Aufforderung an das Publikum, weiterzudenken.

Was das Publikum denkt oder nicht, lässt sich unmöglich voraussagen. Ich betrachte mich selbst als erstes Publikum und möchte mir Raum für mein eigenes Umdenken lassen.

Die Ausstattung für deine «Carmen» stammt von der berühmten schwedischen Künstlerin Marie-Louise Ekman. Wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen?

Marie-Louise Ekman ist sicher die wichtigste Bühnenbildnerin, mit der ich in all den Jahren zusammengearbeitet habe. Gerade hat sie eine Ausstellung in Stockholm. Eine grosse Künstlerin mit ihrer eigenen Vorstellungswelt, ihrer eigenen Kreativität. Ich liebe ihre Art zu denken und wie sie versucht, meinen Ideen mit ihren ganz eigenen Mitteln gerecht zu werden. Für «Carmen» hat sie ein bewegliches Bühnenbild aus drei Fächern erfunden, in das sie auch die Punkte aus den Flamenco-Kostümen übernimmt. So bekommt das Ganze eine grosse Wiedererkennbarkeit.

Deine Ehefrau, Ana Laguna, war eine legendäre Interpretin deiner Carmen. In den Proben in Zürich erleben wir gerade die grosse Faszination, die von ihr als Tänzerin noch immer ausgeht. Auch viele andere deiner Stücke hat sie mit ihrem Charisma geprägt. Was macht eure Verbindung so besonders, und wie hat die Tänzerin Ana Laguna den Choreografen Mats Ek beeinflusst?

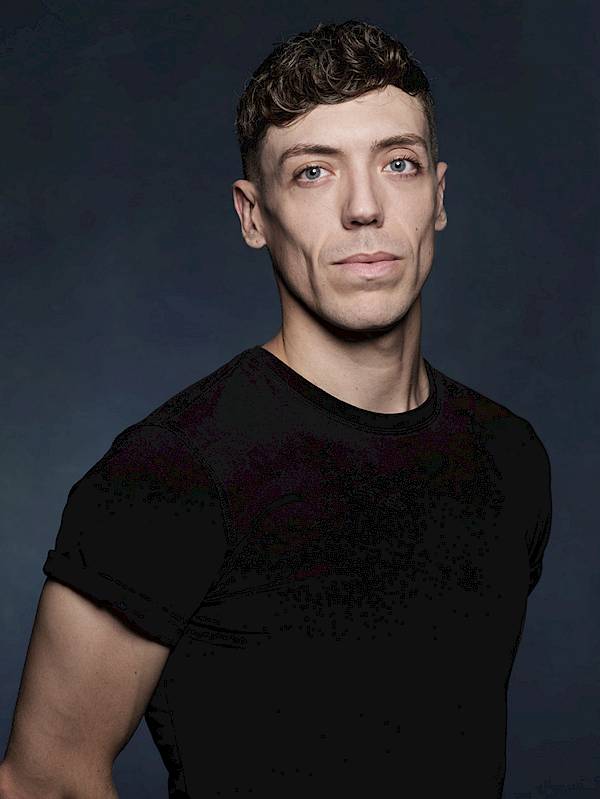

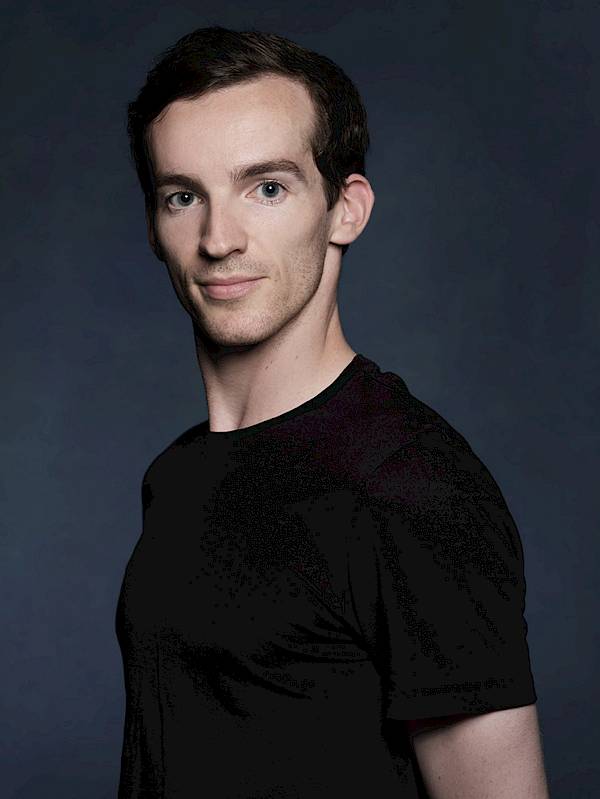

Ana Laguna wurde von Birgit Cullberg etwa zur gleichen Zeit wie ich ins Cullberg-Ballett engagiert. Sie hatte eine Aufführung des Ensembles gesehen und sich danach in Madrid ins Flugzeug gesetzt. Die Reise nach Stockholm war ihr allererster Flug. Als sie beim Cullberg-Ballett vortanzte, waren wir alle sprachlos angesichts ihrer Ausstrahlung und ihrer einzigartigen Fähigkeiten in der klassischen Technik. Nachdem sie in einigen Stücken von mir getanzt hatte, sind Giselle und viele andere Rollen dann eigens für sie entstanden. Dennoch hat sie sich nie in meine choreografische Arbeit eingemischt. Die basiert auf meiner eigenen Vorstellungskraft, meinem Körper und der Art und Weise, wie ich eine Geschichte erzählen möchte. Je besser ich Ana kennenlernte, desto komplexer wurden die Rollen. Sie interessierte sich immer für Charaktere, die nicht in Klischees und Konventionen erstarrt waren, und stellte sie auf der Bühne mit all ihren Widersprüchen dar. Und immer war da ihr aussergewöhnliches Können und ihre Schönheit als Tänzerin! Aber nicht nur Ana, sondern auch andere Tänzer wie etwa Yvan Auzely waren als Musen unersetzbar.

Ich weiss, dass das Choreografieren für dich ein Prozess ist, der zum grossen Teil in aller Abgeschiedenheit stattfindet. Das Improvisieren und Erfinden in Gegenwart von Tänzern war nie deine Sache.

Wenn ich die Tänzer treffe, haben die konzeptionelle Arbeit und die Analyse der Musik bereits zu Hause stattgefunden. Im Studio versuche ich dann, den konkreten Vorschlag für eine Choreografie auszuarbeiten. Mit einer Idee im Kopf und vor allem auch im Körper bin ich besser in der Lage, mich für die Reaktionen der Tänzer zu öffnen, für all die subtilen Signale, die sie unerwartet senden. Die Tänzer beeinflussen meine Vorbereitungen in einem Masse, das sie nie erfahren werden, ebenso wie das Umdenken, das immer Teil des Prozesses ist. Die Stunden allein im Studio sind meine Zeit für Improvisation, für das Unerwartete und Verbotene. Es ist mein Weg, die eigene Stimme eines Stückes zu finden. Erst wenn ich damit fertig bin, habe ich die Offenheit, mit den Tänzern zu improvisieren.

Wenn man die Titel deiner Stücke liest, dann gibt es immer wieder einen Hinweis auf ein menschliches Ereignis, einen Zustand oder ein Drama. Du hast einmal gesagt, du hättest nie ein abstraktes Stück choreografiert. Wie erklärst du dir das?

Es mag seltsam klingen, aber ich habe nie eine choreografische Antwort auf einen abstrakten Anfang finden können. Deshalb habe ich meistens versucht, Geschichten zu bauen. Nicht immer im Sinne eines linearen Erzählens, das sich von A nach Z bewegt, sondern auch im vollen Bewusstsein, an manchen Stellen irrational zu sein und assoziativ zu arbeiten. Eine Geschichte kann auch durch die unerwartete Kombination scharf kontrastierender Teilstücke erzählt werden. «Carmen» ist hoffentlich ein Beispiel dafür.

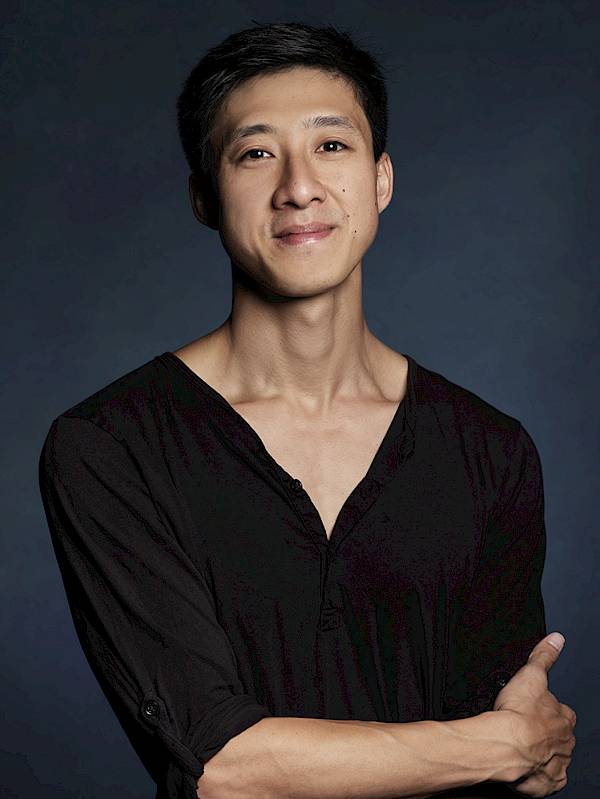

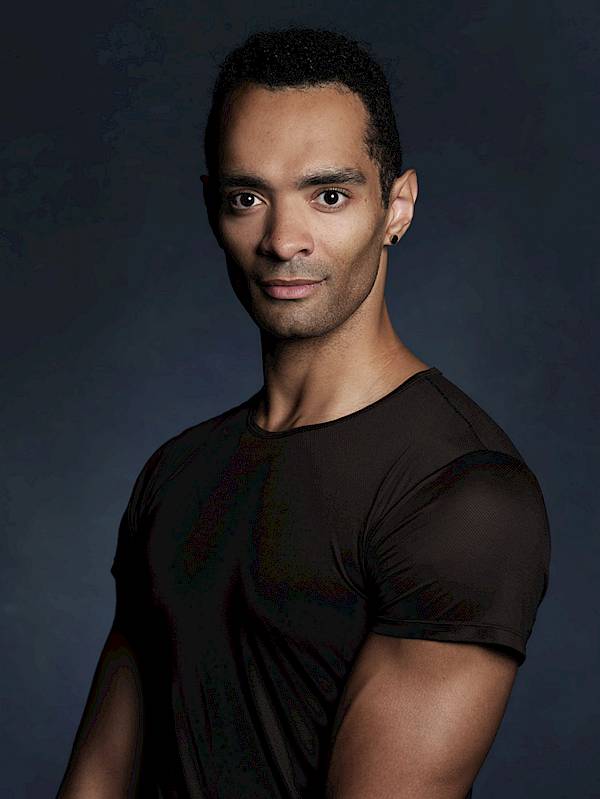

Choreografien sind nichts ohne die Menschen, die sie tanzen. Mit welchem Blick schaust du auf die heutige Tänzergeneration?

Heute bin ich jedes Mal überrascht, was ich da an technischer Perfektion und Flexibilität zu sehen bekomme. Aber ich glaube nicht, dass damit automatisch auch die künstlerische Fähigkeit zugenommen hat, menschliche Emotionen auszudrücken. Charakteren auf der Bühne eine Kontur zu verleihen, braucht Persönlichkeit, Erfahrung und das ständige Feilen am Detail. Ich bin begeistert, wenn sich Tänzerinnen und Tänzer darauf einlassen. Wenn sie das choreografische Material verstehen und in der Lage sind, es optimal zu nutzen. Wenn sie imstande sind, eine Geschichte wiederzubeleben und sie im Angesicht des Publikums neu zu erschaffen. Und wenn ein Moment von «Jetzt» entsteht, den Tänzer und Publikum gemeinsam erleben.