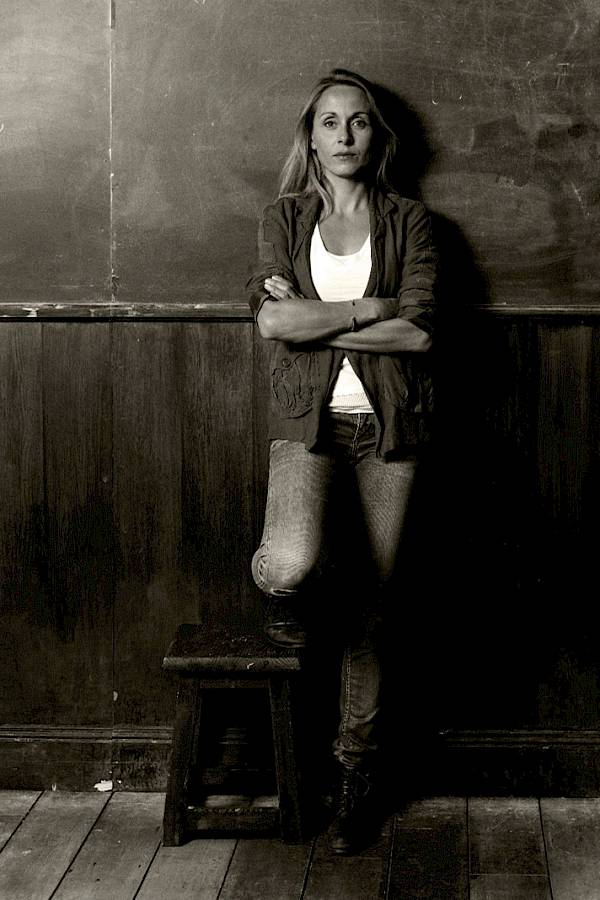

Am 18. November hat die Familienoper «Ronja Räubertochter» nach dem berühmten Kinderbuch von Astrid Lindgren am Opernhaus Premiere. Ein Gespräch mit Regisseurin Marie-Eve Signeyrole über ihre Sicht auf eine starke Freundschaft und ihren Glauben an Veränderung.

Marie-Eve, du hast bereits einige Erfahrungen als Regisseurin für Kindermusiktheater machen können. Welche waren das?

Meine erste Erfahrung mit Oper für ein junges Publikum war das Schlaue Füchslein von Leoš Janáček, das ich mit jungen Sängern in Montpellier auf die Bühne gebracht habe. Als nächstes konnte ich ein Projekt realisieren, bei dem ich das Stück selbst geschrieben hatte. Bei dieser Inszenierung wirkten 100 Kinder auf der Bühne mit! Die Situation, die ich jetzt habe, in der junge Erwachsene auf der Bühne Jugendliche darstellen, ist neu für mich, aber eine schöne Herausforderung; sie gibt sowohl den erwachsenen Darstellern als auch den Erwachsenen im Publikum die Chance, noch einmal in ihre eigene Jugend einzutauchen.

Arbeitest du anders, wenn du für ein junges Publikum inszenierst? Oder anders gefragt: Worauf kommt es deiner Meinung nach an, wenn man Theater für Kinder macht?

Meine Arbeit an einer Inszenierung für Kinder unterscheidet sich nicht grundsätzlich davon, wie ich sonst arbeite. Ich denke, eine Familienoper sollte für Kinder funktionieren, aber auch für Erwachsene. Am besten ist ein Familienstück, wenn es mehrere Ebenen hat. Und in der Oper hoffen wir natürlich auch darauf, dass die Eltern, die mit ihren Kindern in die Kinderoper gehen, vielleicht auch wiederkommen, um eine andere Aufführung aus dem Repertoire zu sehen. Kinder haben eine grössere Imaginationskraft als Erwachsene. Und es kann für die Erwachsenen grossartig sein, sich in die Vorstellungswelt von Kindern zu begeben, also eine Aufführung mit den Augen der Kinder zu sehen. Mein Ziel ist es, die Kinder im Publikum so sehr für die Aufführung, für das Theater ganz allgemein zu begeistern, dass sie am liebsten das Theater gar nicht mehr verlassen würden – dass sie so sehr fasziniert sind von den Bühneneffekten, dass sie hinter die Bühne schauen möchten, um herauszufinden, wie das hergestellt wurde. Meine erste Begegnung mit dem Theater fand zu einer Zeit statt, als ich noch Filmemacherin war und eine Dokumentation über ein Stück an der Pariser Oper drehte. Damals hat mich die Bühnenmaschinerie sehr gefesselt; es kam mir vor, als sei ich im Kino, nur mit live-Musik! In diesem Moment ist mir klar geworden, dass es das ist, was ich in Zukunft machen wollte. Ich fühlte mich selbst wie ein staunendes Kind. Das Schönste wäre für mich, wenn die Kinder im Publikum so neugierig wären auf die Welt, die wir auf der Bühne kreiert haben, dass sie Teil sein möchten von dieser Welt.

Unsere Kinderoper Ronja Räubertochter nach dem Roman von Astrid Lindgren erzählt von einem starken Mädchen und einer Freundschaft, die viele Hindernisse überwindet und schliesslich sogar die verfeindeten Erwachsenen wieder zusammenbringt. Welcher Aspekt interessiert dich an dieser Geschichte am meisten?

Ich weiss, dass dieser Stoff in Deutschland und der Schweiz sehr bekannt ist. In Frankreich ist das anders, dort wird Astrid Lindgren kaum gelesen. Auch ich kannte die Geschichte vorher nicht und habe mich der Oper zuerst über die Musik genähert. Und für mich klang der Anfang des Stückes nicht unbedingt nach Gewitter, sondern nach Krieg. Ausserdem liegt es mir nicht so sehr, mich in fantastische Welten hineinzudenken. Mich interessiert die Realität mehr. Und zu dieser Realität gehört eben auch der Krieg. In unserer Inszenierung spielt das Stück nach dem Krieg, in einer Welt voller Ruinen. Mich interessiert die Frage, wie Kinder mit einer zerstörten Welt umgehen und in dieser Welt neues Leben entstehen lassen. Die Zerstörung muss nicht durch Krieg passiert sein, es könnte auch ein Erdbeben oder eine Klimakatastrophe gewesen sein, die die Zerstörung hervorgerufen hat. Die Frage ist: Wie lebt man danach weiter? Wie kann aus Elementen der zerstörten Welt eine neue Welt entstehen? Was könnte an die Stelle des Waldes treten, in den die Kinder sich immer zurückgezogen haben, wenn kein Wald mehr da ist?

Lässt sich denn die Räuberwelt und die Mattisburg, in der Ronja mit den Räubern lebt, in eine vom Krieg zerstörte Stadt übersetzen?

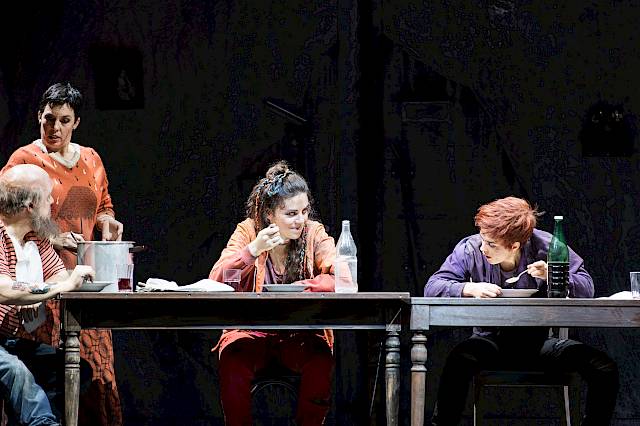

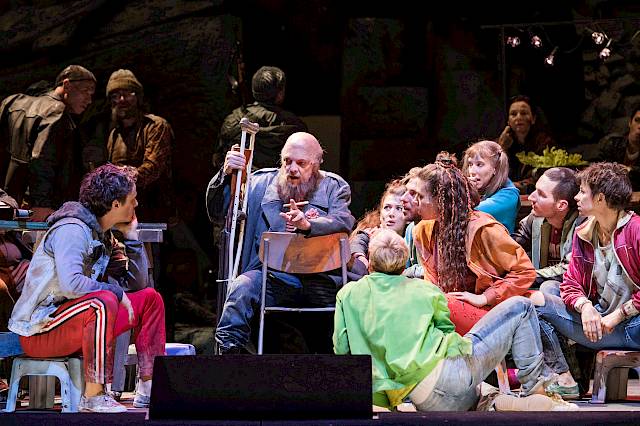

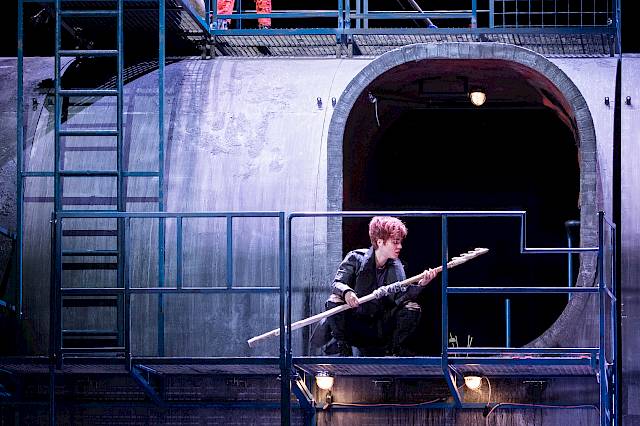

Ich bin immer wieder überrascht davon, dass ein Krieg, der ja an sich schlimm genug ist, viele weitere kleine Kriege auf anderen Ebenen hervorbringt – Menschen zum Beispiel, die vom Krieg profitieren und deshalb ein Interesse daran haben, dass der Krieg weitergeht. Das hatte ich im Hinterkopf, als ich darüber nachdachte, was die Entsprechung für die beiden Räuberbanden in unserer Inszenierung sein könnte. Für mich sind es zwei verfeindete Diebesbanden, Plünderer, die vom Krieg profitieren und sich gegenseitig das Revier streitig machen. Ihre Lebenssituation ist nicht einfach, aber ihr Überlebenswille ist stark. Ein wichtiger Gedanke in unserer Inszenierung ist es, dass aus zerstörten Dingen Neues entstehen kann, durch Recycling und viel Fantasie. Das ist eine Antwort auf die Frage, wie das Leben nach Zerstörung weitergehen kann: Man nimmt eine Hälfte eines kaputten Stuhls, ein Stück Tisch und einen Teil einer Wand und baut sich daraus etwas Neues.

Ein ganz wichtiges Element in der Geschichte ist der Wald; er steht unter anderem für die Freiheit, die Ronja zuerst allein, später zusammen mit Birk erfährt, aber auch für die Gefahren, die das Leben ohne den Schutz der Erwachsenen mit sich bringt. Wenn es in dieser zerstörten Welt keinen Wald mehr gibt – was tritt an seine Stelle?

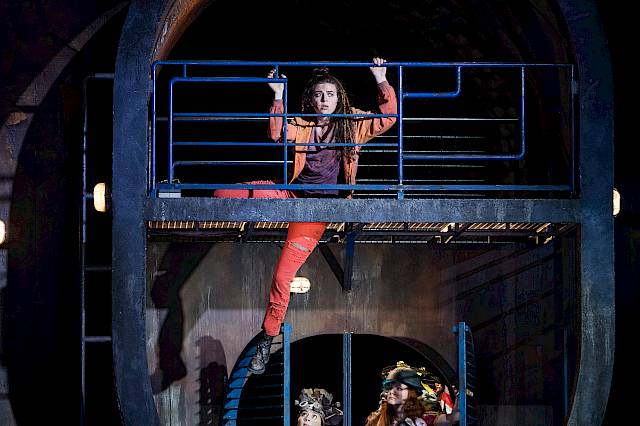

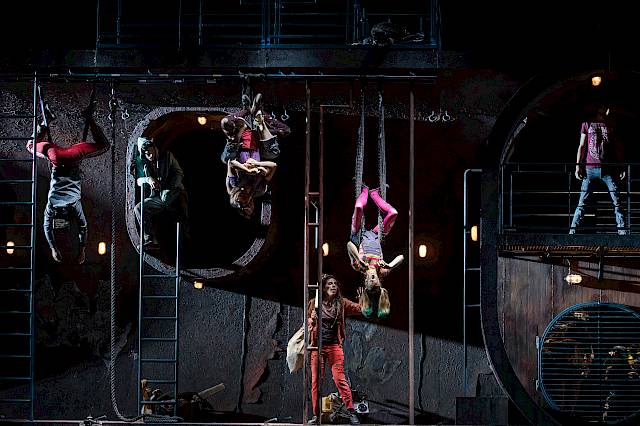

Mich faszinieren die Filme Emir Kusturicas und die Art und Weise, wie er vom Krieg erzählt. Für Ronja Räubertochter habe ich mich von seinem Film Underground inspirieren lassen. Die Teenager gehen in unserer Inszenierung nicht in den Wald, sondern in den Untergrund. In vom Krieg zerstörten Städten wie zum Beispiel Aleppo gibt es ganze Spielplätze unter der Erde, damit die Kinder und Jugendlichen einen geschützten Ort haben, wo sie spielen und trotz Krieg ein bisschen Kind sein können. In unserer Inszenierung haben sich die Jugendlichen ihre eigene unterirdische Welt geschaffen, wo sie in Sicherheit sind und eben auch frei und für sich sein können. Interessanter weise verhalten sie sich dann aber auch nicht so vielanders als die Erwachsenen, vor denen sie ja ein Stück weit geflohen sind: Sie wollen sich anziehen wie die Erwachsenen, sie wollen heiraten wie die Erwachsenen, sie haben eine Hierarchie aufgebaut wie die Erwachsenen. Oft wehren wir uns als junge Menschen gegen Dinge, die wir später, wenn wir erwachsen geworden sind, wieder ganz genau so machen. In dieser Untergrundwelt gibt es natürlich keine Fantasiewesen wie Gnome oder Hexen; das sind bei uns auch Teenager, die ohne Eltern in dieser von ihnen selbst kreierten Unterwelt leben. Und wie oft nennen Kinder eine alte Frau, die sie unheimlich finden, eine Hexe! Die Teenager können in dieser Welt ihrer Imagination freien Lauf lassen, es gibt hier keine Erwachsenen, die ihre Fantasie zensieren.

Ronja Räubertochter ist ja auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden, darüber, wie es ist, sich zum ersten Mal den Eltern entgegenzustellen, eine Freundschaft gegen den Willen der Eltern zu verteidigen.

Ja, absolut, es ist eine Teenager-Geschichte mit vielen verschiedenen Ebenen. Gerade gestern habe ich mich auf der Probe gefragt, warum Birk, Ronjas Freund, in der Oper eigentlich von einem hohen Sopran gesungen wird und Ronja von einer Mezzosopranistin. Traditionell sind es in der Oper ja eher die tiefen Frauenstimmen, die Hosenrollen übernehmen. Und generell denke ich, dass es besonders für Kinder nicht sehr glaubwürdig ist, wenn eine erwachsene Sängerin einen Jungen spielt. Ist es also vielleicht auch in der Geschichte ein Mädchen, das vorgibt, ein Junge zu sein, weil Jungs in dieser Welt einfach mehr gelten? Und ahnt Ronja das vielleicht schon gleich zu Beginn, wartet aber darauf, bis Birk ihr genug vertraut, um es zuzugeben? Oder ist Ronja auch ein bisschen verliebt in Birk und ahnt zwar, dass es eigentlich ein Mädchen ist, das sich als Junge verkleidet hat, will es aber nicht wahrhaben? Die Grenzen zwischen Freundschaft und Liebe sind in diesem Alter absolut fliessend! Und das Wichtigste für Ronja und Birk ist es, in dieser zerstörten Welt gemeinsam etwas Intensives zu erleben, gemeinsam zu überleben.

Inwiefern ist Ronja in deinen Augen eine moderne Figur, eine moderne junge Frau? Immerhin setzt sie sich gegen die Erwachsenen durch, und nicht zuletzt dank ihrer Freundschaft zu Birk schliessen die verfeindeten Gangs Frieden.

Wenn ich Ronja sehe, denke ich nicht daran, ob sie eine Frau oder ein Mann ist – sie ist vor allem eine sehr starke Figur. Sie trifft immer die richtige Entscheidung – sei es, ihre Familie zu verlassen und mit Birk im Untergrund zu leben, sei es, zurück nach Hause zu gehen, als sie erfahren muss, dass auch ihre Freiheit Grenzen hat. Jede dieser Entscheidungen hat Konsequenzen, und Ronja ist bereit, diese Konsequenzen zu tragen.

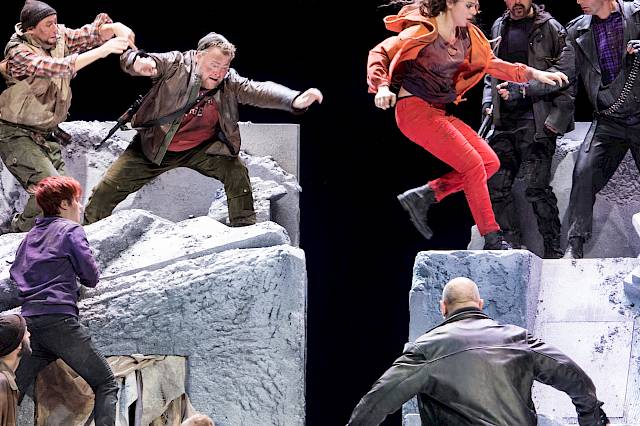

Sehr speziell an deiner Inszenierung ist auch, dass du dich entschieden hast, zusätzlich zu Solistinnen, Solisten und Chor auch acht Akrobaten zu engagieren. Was reizt dich an der Arbeit mit den Akrobaten?

Grundsätzlich interessiert mich Bewegung im Theater, ich habe auch oft schon mit Tänzern gearbeitet. Die Akrobaten können helfen, einen Fokus zu erzeugen, die Aufmerksamkeit des Publikums an einen bestimmten Ort auf der Bühne zu lenken. Ausserdem glaube ich, dass für Kinder und Jugendliche Bewegung extrem wichtig ist; in Bewegung zu sein, bedeutet für sie, lebendig zu sein. Unsere Akrobaten reflektieren die Energie von Kindern und Jugendlichen auf der Bühne. Ein Wald zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass dort Tiere leben, dass also alles dort in Bewegung ist. Ich habe ein Äquivalent für dieses Leben in unserer Inszenierung gesucht, und bei uns sind es eben die Akrobaten, die die Unterwelt lebendig werden lassen. Es hat mich, wie gesagt, nicht so sehr interessiert, mich mit fantastischen Wesen auseinanderzusetzen, sondern ich habe mir vielmehr die Frage gestellt, wie ein menschliches Wesen mit seinem menschlichen Körper etwas Poetisches kreieren kann. Ich vertraue hier ganz der kindlichen Imagination.

Du hast einmal gesagt, in dieser Geschichte führe der Weg aus der Dunkelheit hin zur Schönheit. Kannst du das genauer beschreiben?

Schönheit bedeutet für mich, dass aus dem Nichts etwas entstehen kann – so wie aus Dunkelheit Licht entsteht oder aus dem Dreck etwas Lebendiges. Es gibt kein Licht ohne Schatten, keine Komödie ohne Tragödie. In meiner Inszenierung möchte ich mit Dunkelheit beginnen, mit Ruinen und Zerstörung, um zu zeigen, dass es auch dort Leben geben kann, dass aus den Ruinen Menschen kommen, Gesichter, Lachen. Menschen haben die Kraft, Dinge zu verändern. Davon bin ich überzeugt, und das ist auch der Grund, warum ich Theater mache. Und genau das möchte ich auch in dieser Inszenierung zeigen: Dass auch in einer auf den ersten Blick düsteren, zerstörten Welt Freundschaft und Frieden möglich sind.

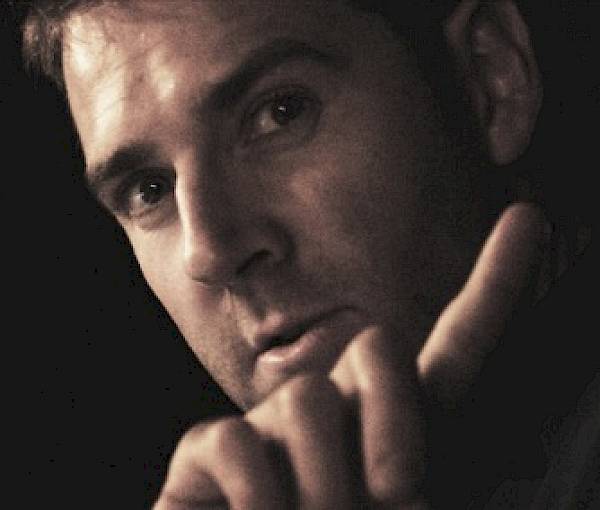

Das Gespräch führte Beate Breidenbach, Dramaturgin am Opernhaus Zürich

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 53, November 2017

Das Mag können Sie hier abonnieren