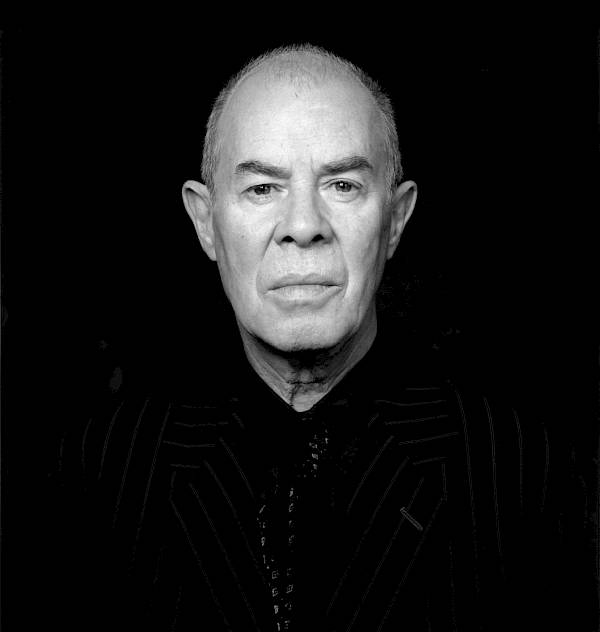

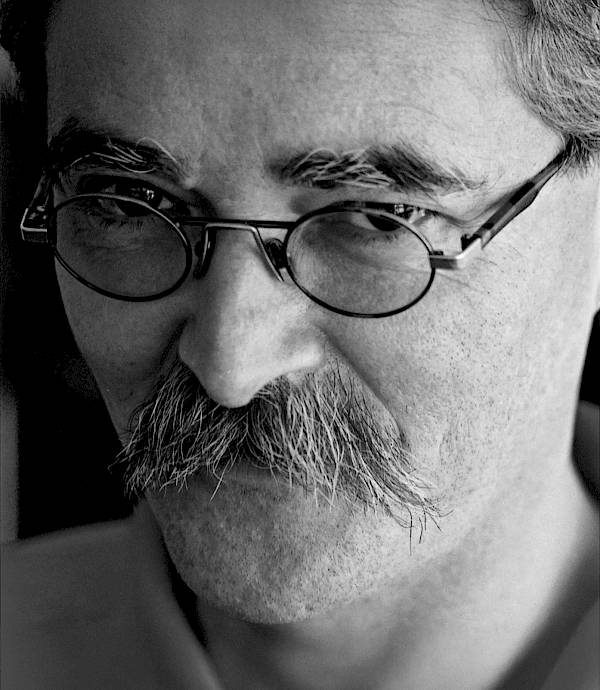

Timeframed heisst der neue, vierteilige Abend des Balletts Zürich, der am 17. Januar 2026 Premiere hat. Schlüsselwerke der Tanzlegenden Hans van Manen und William Forsythe stehen zwei mit Spannung erwarteten Uraufführungen gegenüber. Eine stammt vom brasilianischen Tänzer und Choreografen Lucas Valente. Im Gespräch mit Michael Küster erzählt er, wie er sich neben den ganz Grossen seiner Zunft positionieren will.

Lucas, das Zürcher Publikum kennt dich seit langer Zeit als charismatischen Tänzer im Ballett Zürich, aber fast ebenso lange auch als Choreografen, der in unserer Nachwuchsreihe «Next Generation» und für das Junior Ballett immer wieder Stücke mit einer sehr eigenen Sprache auf die Bühne gebracht hat. Jetzt kreierst du erstmals ein Stück für die Compagnie, in der du seit 2017 getanzt hast. Wie fühlt sich dieses Leben zwischen Tanz und Choreografie gerade an?

Das ist ein fast schon reibungsloser Übergang von der einen Welt in die andere, und ich bin der Ballettdirektion wirklich dankbar für ihre Unterstützung. Mein Vertrag als Tänzer ist offiziell ausgelaufen, und bei einigen ausgewählten Produktionen, in denen ich jetzt noch tanze, bin ich als Gast engagiert. Mein Alltag hat sich allerdings komplett gewandelt, weil ich nicht mehr jeden Tag von morgens bis abends mit der Compagnie verbringe und dafür grosse kreative Freiräume für meine choreografische Arbeit gewonnen habe.

Als Tänzer bist du in ganz unterschiedlichen Ballettwelten aufgewachsen. Du hast bei Laura Alonso in Havanna getanzt, bei der São Paulo Dance Company, bei Richard Siegal und hier in Zürich bei Christian Spuck und Cathy Marston. Wie haben dich all diese Einflüsse als Tänzer geprägt?

Als Brasilianer ist das Tanzen für mich untrennbar mit meiner Kultur verbunden. Gerade weil es Teil unserer DNA zu sein scheint und in Brasilien wirklich jeder tanzt, ist es erst mal gar keine Option, das auch als Beruf auszuüben. Ich brauchte eine Weile, um das zu verstehen, aber auch um zu realisieren, wie vieles, was wir heute «brasilianisch» nennen, auf afrikanische Einflüsse zurückgeht. Hinzu kamen das Training in der uralten Kampftechnik Capoeira und Hip-Hop-Erfahrungen mit meinen Freunden. Am Beginn meiner Ausbildung war ich fest davon überzeugt, einmal ein klassischer Tänzer zu werden. Mit all ihren Sprüngen waren die klassischen Ballerinos für mich wirkliche Superhelden, und ich wollte unbedingt einer von ihnen sein. Mit einem Juniorvertrag bei einer Compagnie auf Kuba habe ich mich da voll hineingeworfen, was dann zu Engagements bei weiteren Ensembles geführt hat. Dort stellte ich allerdings fest, dass ich im zeitgenössischen Repertoire viel besser war und mich dort auch viel wohler fühlte als im klassischen Tanz. Meine Zeit in der São Paulo Dance Company wurde dann entscheidend für mich. Ich trainierte zwar weiter klassisches Ballett, tanzte aber hauptsächlich Modern Dance und neoklassisches Repertoire. Dort habe ich mich als Tänzer wirklich gefunden und konnte in Zürich von diesen Erfahrungen profitieren.

Wie hast du dich selbst als Tänzer im Kontakt mit all den grossen Choreografen und Choreografinnen erlebt, mit denen du im Laufe der Jahre gearbeitet hast?

Mich an die unterschiedlichsten Tanzstile anzupassen, habe ich immer als eine Herausforderung betrachtet. Der Umstand, dass ich erst spät mit dem Erlernen der klassischen Technik begonnen habe, hat meinen Zugang zum Tanz sehr intellektuell geprägt. Für meinen Körper war das Erlernen einer Choreografie nie etwas Natürliches. Ich wollte immer zuerst ganz genau verstehen, was ich zu tun hatte. In der Begegnung mit neuen Choreografen habe ich das auch versucht: herauszufinden, was sie vorhaben, und Strategien zu entwickeln, um ihnen genau das zu geben, was sie dafür brauchen.

Strategie ist ein gutes Stichwort. Welche Strategie hast du bei deinem Seitenwechsel vom Tänzer zum Choreografen verfolgt?

Weil ich erst spät mit dem professionellen Tanzen begonnen habe, habe ich keine Ballettschule besucht, sondern habe mich nach dem Gymnasium an der Theaterhochschule eingeschrieben. Das Studium in Schauspiel und Regie habe ich dann für das Engagement auf Kuba unterbrochen, aber schon damals fing ich an, kleine Stücke zu kreieren und Ideen für zukünftige Projekte zu sammeln. Zurück in Brasilien habe ich weiterstudiert, diesmal aber Philosophie. Meine Kommilitonen habe ich oft gebeten, eine Stunde länger zu bleiben, und habe für sie choreografiert. Dafür, dass ich immer noch als «junger Choreograf» gehandelt werde, bin ich also schon ziemlich lange dabei. Das gibt mir Selbstvertrauen für die vielen neuen Orte, die ich mit meiner Arbeit jetzt gerade kennenlerne.

Dein universitärer Background lässt vermuten, dass du bei deinen Projekten von Anfang an nicht nur mit dem Körper, sondern vor allem auch mit dem Kopf dabei warst. Wie wirkt sich dein Philosophiestudium auf deine Stücke aus?

Der Forschungsschwerpunkt in der universitären Praxis hat mich immer fasziniert, vor allem als Kontrapunkt und Ergänzung zu meinen Balletterfahrungen. Während des Philosophiestudiums habe ich analytisches Denken gelernt, und das kommt mir heute beim Choreografieren zugute. Ohne kopflastig zu werden, hilft mir die methodische Analyse beim Finden choreografischer Strategien.

Diese Arbeitsweise merkt man deinen Stücken an. Ich habe oft den Eindruck, dass dich das rein Dekorative im Tanz weniger interessiert, sondern du dich wohler fühlst in Stücken mit intellektuellem Überbau. In Kim Brandstrups Ballett «Of Light, Wind and Waters» hast du Anfang 2025 den Dichter Hans Christian Andersen verkörpert. Was war das für eine Erfahrung?

Diese Zusammenarbeit mit Kim Brandstrup war ein sehr intensiver Prozess. Nicht nur meine Rolle, sondern auch grosse Teile des Materials für meine Kollegen hat Kim mit mir kreiert. Ich war also körperlich sehr involviert, auch wenn ich als Andersen, einer der zentralen Rollen des Stücks, zwar ständig auf der Bühne präsent war, aber gar nicht so viel zu tanzen hatte. Es war sehr aufschlussreich zu sehen, wie andere Tänzer das Material umsetzen, das auf meinem Körper kreiert worden war. Vor allem hat es mir sehr geholfen zu verstehen, was meine Figur ausmacht und herauszufinden, wie viel ich geben muss, um sie zum Leben zu erwecken.

In der Vergangenheit hast du mehrmals in unserer Reihe «Next Generation» und zuletzt auch für das Junior Ballett kreiert. Inzwischen hast du den renommierten Choreografiewettbewerb von Biarritz gewonnen und erhältst Aufträge von anderen Compagnien und Festivals. Wie schafft man es, sich in dieser grossen Ballettszene zu etablieren?

Es mag komisch klingen, aber man muss – auch für sich selbst – darauf bestehen, dass man seinen Platz findet. Dabei muss einem klar sein, dass die Direktoren oder Intendanten der Einrichtungen, mit denen man arbeitet, Menschen sind, die für die Gelder verantwortlich sind, die ihnen entweder vom Staat oder von Sponsoren bereitgestellt werden. Diese Verantwortung setzt sie unter Druck. Wenn sie dich engagieren, müssen sie dir vertrauen können. Dafür reicht ein erfolgreiches Stück, das man vielleicht irgendwo gemacht hat, nicht aus. Man muss sie mit seiner Persönlichkeit davon überzeugen, ein vertrauenswürdiger Künstler zu sein.

Das bedeutet aber auch, sich nicht dem Mainstream anzupassen. Da ist Lucas Valente, so mein Eindruck, oft der Mann für das Aussergewöhnliche und Unerwartete. Beim Eröffnungsfest der neuen Intendanz von Matthias Schulz hast du zu nächtlicher Stunde im Opernhaus Zürich ein sechsstündiges Solo getanzt …

In einer «normalen» Ballettaufführung dauert das Solo für einen Tänzer vielleicht gerade mal eine Minute, auf die man sich wochenlang im Ballettsaal vorbereitet. Ich habe mich an die Performances der grossen Marina Abramović erinnert und mich gefragt, wie lange es möglich ist, auf gutem Niveau und mit hoher Präzision zu tanzen. So habe ich für mich ein relativ kurzes Solo kreiert, das ich in einer Endlosschleife vor allem in der Ausführungsgeschwindigkeit und im Charakter variiert habe. Tatsächlich sind die sechs Stunden dann ganz schnell vergangen.

Wenn ich dich in den Proben beobachte, merke ich immer wieder, wie sehr du den kreativen Prozess, das Arbeiten mit den Tänzerinnen und Tänzern, geniesst. Das fertige Stück steht zwar als Fernziel im Raum, aber die Reise dahin ist mindestens genauso spannend. Ist hier der Weg das Ziel?

Wenn ich in einen Ballettsaal komme, um etwas zu kreieren, versuche ich, mich nicht unter Druck setzen zu lassen von dem, was da entstehen soll. Die Schritte fliessen eigentlich aus mir heraus, und so kann ich mir auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, welche Empfindungen ich beim Publikum auslösen und welche Botschaften ich vermitteln will. In der Radikalität und Diversität seiner Stücke ist William Forsythe mein grosses Vorbild. In wirklich jedem Projekt erfindet er sich neu.

In «Timeframed», dem neuen Programm des Balletts Zürich, steht dein neues Stück nun an der Seite von Forsythe, Hans van Manen und dem griechischen Choreografen Andonis Foniadakis. Setzt dich das unter Druck, oder bist du völlig entspannt?

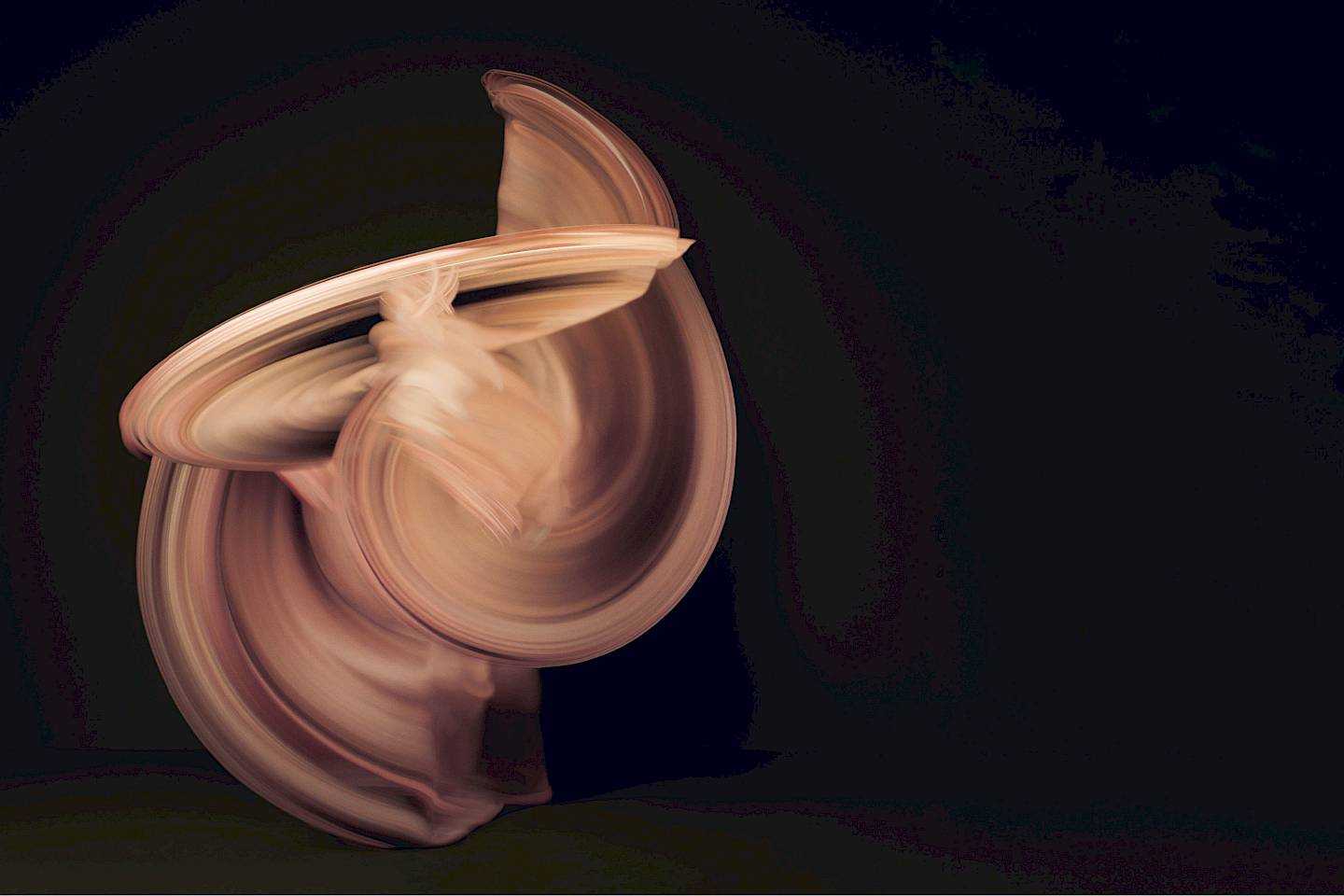

Alle drei sind nach wie vor eine grosse Inspiration für mich, und ich bin wirklich stolz und aufgeregt, diesen Abend mit ihnen zu teilen. Aber machen wir uns nichts vor: Ich bin der Neue in diesem Quartett, das Greenhorn. Deshalb stellt sich auch hier die Frage, wie ich mich in diesem Programm strategisch positionieren kann. Wie kann ich das Thema des Abends umsetzen und mich gleichzeitig mit etwas Eigenem präsentieren, das mich nicht automatisch dem Vergleich mit diesen Choreografen-Legenden aussetzt? Die Stücke dieses Abends haben einen gemeinsamen Nenner, weil sie uns ganz ohne ablenkende Ausstattung sozusagen «bare bones» präsentieren. Wir sehen menschliche Körper in einem leeren Raum. Roh, pur und unverfälscht. Eine wunderbare Idee. Da meine drei Kollegen vor allem die Form des Pas de deux in den Mittelpunkt ihrer Stücke gestellt haben, wollte ich herausfinden, wie es sich in einem leeren Raum mit einer richtig grossen Tänzergruppe arbeiten lässt. Ich möchte wissen, welche Energie sich mit solch einer Gruppe erzeugen lässt und in einem schnellen Timing voller Veränderung gleichzeitig über die Vergänglichkeit der Zeit reflektieren.

Vor welche Herausforderungen hast du deine Tänzerkolleginnen und -kollegen in deinem neuen Stück gestellt?

Die Intensität der Choreografie mit ihren vielen Schritten erfordert von ihnen Organisation, Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit. Vor allem aber kommt es auf die mentale Schärfe und Präzision an. Die Rohheit, die mir für die Bewegungen vorschwebt, erreichen wir durch den Einsatz von Boxerstiefeln, in denen man sich natürlich völlig anders bewegt als in herkömmlichem Tanzschuhwerk. Die Musik, eine Soundcollage von Daniel Lutz, lässt zudem viel Raum für den Einsatz von Atem, Stimme und weiteren Geräuschen, die die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne erzeugen. In den Proben trifft mich das unverfälschte, menschliche Potenzial dieser Gruppe jedes Mal bis ins Innerste.