Der Jahrhundert-Choreograf Jerome Robbins war ein Star am Broadway und Innovator des modernen Balletts. Er beherrschte das Geschichtenerzählen und den abstrakten Tanz, die grosse Form und die kleine, fingerschnippende Pointe. Jetzt bringt das Ballett Zürich seine «Glass Pieces» auf die Bühne. Die Tanzjournalistin Angela Reinhardt erinnert an einen der ganz grossen Künstler des Balletts im 20. Jahrhundert.

Wer hat die West Side Story erfunden? Leonard Bernstein – würden zehn von zehn Befragten antworten. Eben nicht: Jerome Robbins war es. Wer? – stutzen jetzt zehn von zehn Befragten, selbst unter den Kulturinteressierten. Leonard Bernsteins 100. Geburtstag wurde vor fünf Jahren mit Konzerten und vielen Lobgesängen weltweit gefeiert, gerade kommt ein biografischer Film über den Komponisten und Dirigenten in die Kinos. Sein Freund und Zeitgenosse Jerome Robbins, kaum ein paar Wochen jünger als Bernstein, ist deutlich weniger bekannt, obwohl er für sein Metier, den Tanz, vermutlich wesentlich wichtiger war als der eher eklektizistische Tonsetzer Bernstein für die klassische Musik. Dafür, dass Robbins einer der besten, bis heute kaum übertroffenen Musicalchoreografen und ausserdem der erste Ballettchoreograf amerikanischer Herkunft ist, kennen und schätzen wir ihn in Europa viel zu wenig. Was auch daran liegt, dass die Jerome Robbins Foundation, der er mit seinem Tod 1998 sein Œuvre anvertraute, die Rechte an den Werken sehr sparsam und nur nach intensiver Qualitätsprüfung an die weltweiten Ballettcompagnien vergibt.

Genau wie «Lenny» war «Jerry» das Kind jüdischer Auswanderer aus Osteuropa, genau wie Bernstein ein multitalentierter Wanderer zwischen den Welten von E und U, genau wie Bernstein haderte er im prüden Nachkriegsamerika mit seiner Homosexualität. Aber Robbins, der eigentlich Jerome Wilson Rabinowitz hiess und anders als Bernstein den jüdisch klingenden Namen rasch amerikanisierte, wurde noch von ganz anderen Dämonen geplagt. Sein Ruf als menschenverachtender Tänzerquäler war legendär – und doch gibt es in seinen Balletten Bilder zartester Lyrik und tiefster Menschlichkeit. Ein Verhalten wie seines wäre für einen Künstler, der zur Verwirklichung seiner Werke eng mit anderen Künstlern arbeitet, heutzutage schlichtweg nicht mehr möglich, umso mehr erstaunt der Gegensatz zwischen Mensch und Werk.

Was Robbins vor den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen auszeichnet, ist eine unglaubliche Stilvielfalt – schon als Student lernte er vom spanischen Tanz über Jazz bis zur modernen Martha-Graham-Technik alles, was er in die Beine kriegen konnte, er tanzte in Musicals wie in klassischen Werken. Als trauriger Narr Petruschka in Michail Fokines Klassiker soll er genauso faszinierend gewesen sein wie als George Balanchines Prodigal Son, der verlorene Sohn – schon früh faszinierten Robbins die Aussenseiter. Sein unbedingtes Streben nach Authentizität im Tanz mag von Fokine stammen, diesem russischen Petipa-Gegner und Wahrhaftigkeits-Revolutionär, mit dem Robbins als junger Interpret in den USA noch arbeitete. Noch am Zarenhof hatte Fokine dramaturgische Stringenz und die Einheit von Handlung, Tanz, Musik und Ausstattung im Ballett gefordert.

«Why can’t we dance about American subjects?», warum nicht über amerikanische Themen tanzen, so wird Robbins zitiert – und statt alter Märchen zeigte er 1944 gleich in seinem ersten Stück Fancy Free die Gegenwart, nämlich drei Matrosen auf New-York-Urlaub vom Krieg. Radschlagend stürzten sie auf die Bühne, das aufgekratzte Trio wurde samt den drei umflirteten, selbstbewussten New Yorkerinnen zum Klassiker und steht bis heute auf den amerikanischen Spielplänen. Bernstein hatte die Musik geschrieben, kurz entschlossen machten die beiden aus dem Stoff umgehend das Musical On the Town und brachten es mit jazzigen Tänzen an den Broadway. Robbins und sein Team besetzten dabei nicht nur mitten im Pazifikkrieg die weibliche Hauptrolle mit einer Halbjapanerin, sondern liessen, damit es authentisch aussah, zum ersten Mal auch schwarze Darsteller als normale Passanten im Ensemble eines Broadway-Musicals agieren. Was er machte, sollte echt sein.

Um 1950 waren Robbins und Bernstein bekannte Namen in der zeitgenössischen amerikanischen Kunst, für zwei Jahrzehnte teilte der Choreograf fortan seine Zeit zwischen Broadway und Ballett. Er inszenierte, choreografierte und/oder produzierte Musicals, war ausserdem als «Show Doctor» begehrt, der kurz vor der Premiere kränkelnde Werke in Ordnung brachte. Robbins hatte den perfekten Riecher fürs Gelingen, und er hob den Musicaltanz auf ein neues Niveau – On the Town oder The King and I etwa hatten ausgedehnte, handlungstragende Tanzszenen, die erste Begegnung zwischen Tony und Maria in der West Side Story wird als reiner Tanz erzählt. Regelmässig werden seine 50, 60 Jahre alten Musicalchoreografien in den New Yorker oder Londoner Revival-Produktionen wieder einstudiert, eine grosse Ausnahme im Musicalgeschäft, wo selbst bei Wiederaufnahmen normalerweise alles neu aufgehübscht wird.

East Side Story sollte die moderne Version von Romeo und Julia zunächst heissen, Robbins hatte anfangs eine Konfrontation von Katholiken gegen Juden erdacht, aus der schliesslich der Kampf der Puertoricaner gegen die Amerikaner polnischer Abstammung wurde. Wieder war der Schauplatz das New York der Gegenwart, wieder zeigte Robbins in den wütenden Turnschuh-Kicks der Jets und Sharks die Sprache der Strasse. Gemeinsam mit Bernstein, dem Schauspielautor Arthur Laurents und dem damals noch unbekannten Stephen Sondheim als Texter hob er das Genre Musical auf eine neue Ebene – die West Side Story war ein Gesamtkunstwerk, in dem Musik, Buch, Tanz und Texte gleichrangig eine Einheit bildeten. Für die Verfilmung gewann Robbins einen Oscar. Mit Gypsy über eine Burlesque-Tänzerin und ihre verbitterte Mutter inszenierte er das ultimative Backstage-Musical, mit Fiddler on the Roof (oder bei uns Anatevka) kehrte er 1964 zu seinen Wurzeln im osteuropäischen Schtetl zurück – und nahm dann, nachdem er bleibende Massstäbe gesetzt hatte, für eine lange Zeit Abschied vom Broadway. Dort erloschen 1998 am Abend seines Todes in allen Theatern für eine Minute die Lichter.

Sein Erstling Fancy Free war noch fürs American Ballet Theatre entstanden, wenig später ging Robbins 1948 zum neuen New York City Ballet, das ihn neben George Balanchine als einen seiner beiden Gründungs-Choreografen verehrt. Er begann dort mit einem Ballett über Intoleranz und schuf innerhalb weniger Jahre stark konträre Werke, etwa das damals skandalöse The Cage über eine Horde mörderischer Frauen, die ähnlich wie Gottesanbeterinnen die Männer nach dem Liebesakt umbringen. Hier setzte er die Bewegungen des akademischen Ballettvokabulars als körperliche Gewalt ein, in Afternoon of a Faun wurden sie, perfekt nach Debussys Musik, zum leisen Hauch: Ein Mann und eine Frau begegnen sich im Ballettsaal, aus dem flüchtigen Augenblick entsteht ein Zauber. Die vierte Wand wird zum imaginären Spiegel, jede noch so kleine Regung, jeder Blick ist in diesem zarten Stück wichtig. Wenn Robbins lustig war, dann aber heftig: The Concert hat mit seiner absurden, teils satirischen Komik keine Angst vor Slapstick. Zum Schluss jagt der Pianist die flatternden Tänzer mit einem Schmetterlingsnetz, der kurze Mistake Waltz ist mit seinen falsch umherrankenden Corps-de-ballet-Mädchen eine der originellsten Ballettparodien aller Zeiten.

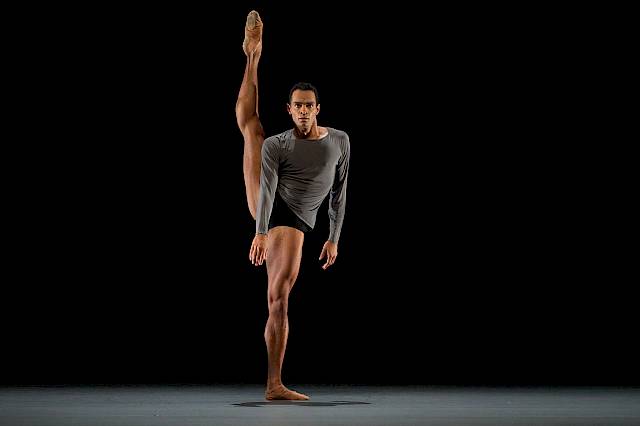

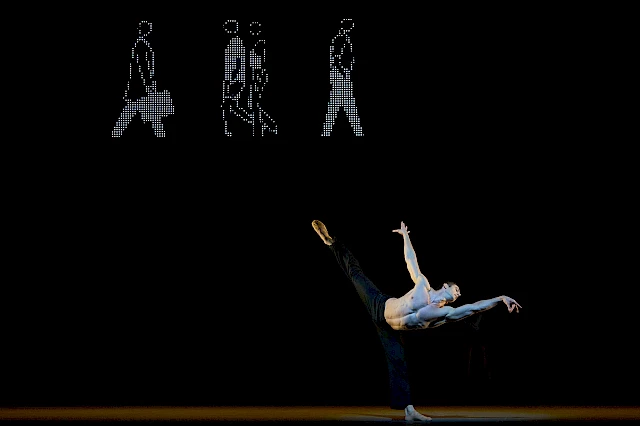

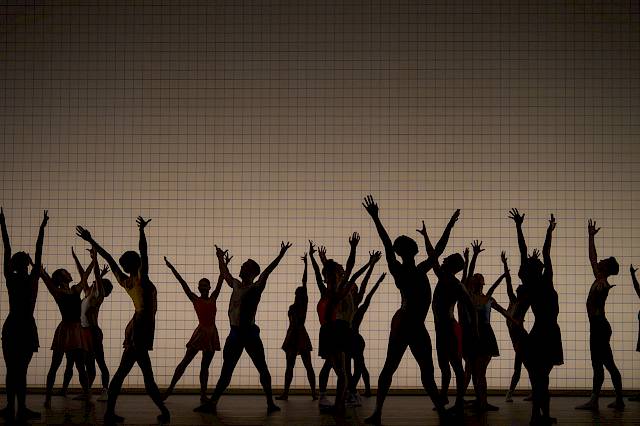

Robbins war Perfektionist und ein Choreograf der winzigsten Details; wo der abstrakte Balanchine, bei all den Ausflügen zum Jazz oder sogar zu einer Handlung, seinem klaren, neoklassischen Stil weitgehend treu blieb, da experimentierte Robbins in jegliche Richtung. NY Export: Opus Jazz, entstanden für seine eigene, kurzlebige Compagnie «Ballets: USA», wurde 1958 in Turnschuhen getanzt. Moves ist ein Ballett ohne Musik, in dem allein das Klackern der Spitzenschuhe oder das Klatschen einer Hand auf die Schulter den Taktschlag vorgeben; 40 Jahre später liess William Forsythe seine Tänzer ihre Musik wieder selbst produzieren. Glass Pieces, 1983 direkt nach Balanchines Tod entstanden, ist das erste Stück des New York City Ballet zur damals noch ganz neuen Minimal Music und kommt durch grosse Unisono-Gruppen mit hinausgestreckten Armen so nah an den modernen Europäer Hans van Manen, wie es das amerikanische Ballett eigentlich gar nie wollte. Matrix-artig, mit kleinen Phasenverschiebungen bewegen sich die Tänzer wie anonyme Individuen in einer Grossstadt, der Tanz entsteht quasi aus dem Gehen von Passanten.

Stets hat Robbins neue Elemente in den Tanz gebracht, Alltägliches und Unerwartetes, aber als er 1969 nach jahrelanger Arbeit am Broadway zu Balanchines Compagnie zurückkommt, da sucht er die reine Ballettessenz. Während die USA im Vietnamkrieg kämpfen und in New York der zeitgenössische Tanz eines Merce Cunningham triumphiert, kehrt Jerome Robbins zur reinen Klassik zurück: Die einstündigen Dances at a Gathering zu Klavierpiecen von Chopin gelten vielen als sein Opus magnum, und manchen Tanzliebhabern sogar als das schönste Ballett überhaupt. Leicht und lyrisch fliesst purer Tanz in unendlichem Reichtum, eine zarte Melancholie der Erinnerung liegt über dem Stück, das die Freundschaft und, mit einem ungewissen Gruss hinauf in den blauen Himmel, das auf ewig verlorene Glück der Jugend feiert. Robbins choreografierte auch danach weiter zu den feinen Miniaturen von Chopin, zu Nocturnes, Mazurken oder Walzern. Wie ein Kammerspiel zeigt In the Night drei Grossstadtpaare in verschiedenen Stadien ihrer Beziehung, von der beginnenden Liebe über die elegante Gefasstheit bis zum leidenschaftlichen Konflikt. Der Choreograf durchleuchtet Beziehungen auf ihre Feinheiten und übersetzt gerade deren subtile, unaussprechlichen Elemente in Tanz; Cathy Marstons Vorvorgänger Heinz Spoerli holte dieses Stück 2011 nach Zürich. Der lange Pas de deux Other Dances entstand 1976 für die Superstars Natalia Makarova und Mikhail Baryschnikow und stellt erneut das Spiel der Tänzer mit der Musik, ihre Sensibilität und Lyrik heraus.

Was später kommt, ist manchmal nicht mehr ganz so herausragend – die langen Goldberg Variations oder das jiddisch geprägte Dybbuk, wieder zu Musik von Leonard Bernstein. Stets aber ist die Musik die direkte Inspiration der Schritte, Tanzen ist bei Robbins fast immer etwas Natürliches, das spontan aus dem Menschen herausfliesst – in der West Side Story oder im ersten Solo von Dances at a Gathering etwa entsteht der Tanz quasi beiläufig aus dem Gehen heraus, wie ein Impuls aus dem Inneren, ähnlich in Glass Pieces.

Betrachtet man das gesamte Œuvre, so dürfte es kaum einen Choreografen mit einem grösseren Vokabular, einer reicheren Stilvielfalt geben. Vom dramatischen Einakter bis zur abstrakten Bewegungsstudie, vom fingerschnippenden Jazz bis zur feinsten Spitzenschuh-Lyrik, vom Modern Dance bis zur albernen Parodie findet sich hier alles, handwerklich perfekt und mit untrüglichem Spürsinn für Effekt und Wirkung. Robbins konnte Bach und Strawinsky, Charleston und Mambo, seine Puertoricaner tanzen so authentisch wie seine orthodoxen Juden oder die Kinderschar des Königs von Siam. Sein Showtanz ist echter Showtanz, nicht akademische Klassik im Musical. Mit Fancy Free gab er 1944 seinen Landsleuten ein originär amerikanisches Ballett, was neben George Balanchines eher akademischen Werken enorm wichtig für die Weiterentwicklung dieser Kunst war, für ihre Verankerung in der Neuen Welt.

Robbins schuf Preziosen, ja eigentlich waren es Rituale – denn falls ein Tänzer nur einen Gedanken während des Stücks falsch dachte, schrie ihn der Choreograf hinterher an. Er konnte seine Interpreten zutiefst verletzen und beschämen, während der McCarthy-Ära bezichtigte er vor dem «Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten» seine Freunde als Kommunisten. «Wenn ich in die Hölle komme, dann werde ich keine Angst vor dem Teufel haben. Denn ich habe mit Jerome Robbins gearbeitet», wird ein Solist des New York City Ballet zitiert. Der Choreograf war ein derartiger Perfektionist, dass er für die maximale Qualität seiner Werke Menschen quälen konnte – so schlimm, dass sich die Kritikerin Mindy Aloff fragte, ob «die Summe seiner Werke die Kosten an Menschlichkeit wert waren, die sie einforderten». Was Robbins absolut nicht ertragen konnte, waren Mittelmass und fehlendes Handwerk: «Ich finde, dass jemand, der das Theater nicht wie ein Wahnsinniger liebt, hier nicht sein sollte.»

Im internationalen Musical wird bis heute sein Erfindungsreichtum verehrt, die West Side Story ist zum Repertoire-Klassiker geworden, wurde von Steven Spielberg neu verfilmt und 2020 von einem echten Avantgarde-Team am Broadway (wieder einmal) neu inszeniert, von Regisseur Ivo van Hove und der belgischen Choreografie-Ikone Anne Teresa de Keersmaeker. Als Ballettchoreograf vereinte Jerome Robbins einen Instinkt für die Gegenwart mit der Neugier auf die Moderne und einem tiefen Respekt für die Vergangenheit. Bei allen Konflikten mit seinen Interpreten gab er ihnen erfindungsreiche, herausfordernde, oft genug wunderbare Schritte zu tanzen, über deren Einstudierung heute ausgesuchte Interpreten von damals wachen. Die Einnahmen aus seinen Balletten immerhin hat Robbins kultur- und damit auch menschenfreundlich verteilt, sie werden über seine Stiftung an zahlreiche, auch kleinere amerikanische Tanzcompagnien, Theater, Akademien und Bibliotheken vergeben.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 105, September 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.