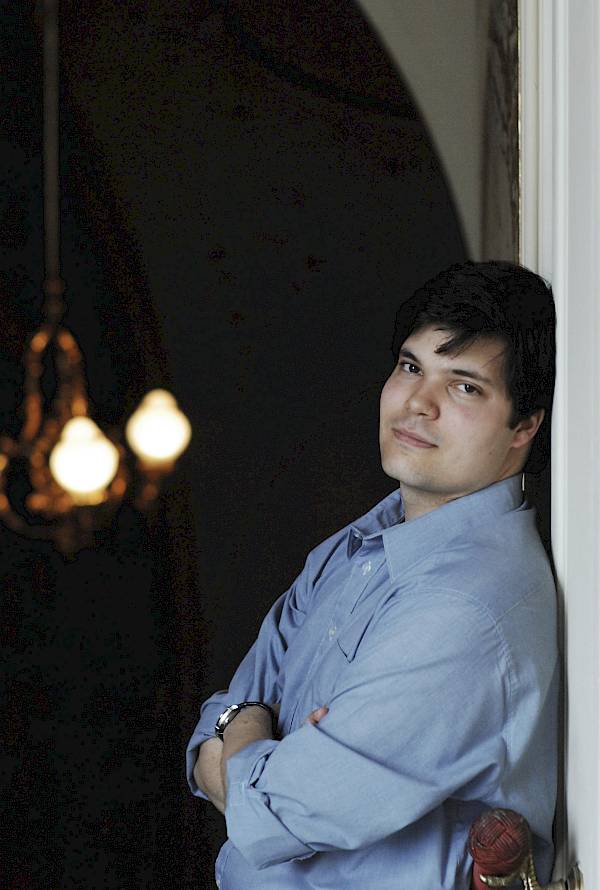

Der italienische Komponist Pierangelo Valtinoni hat mit «Alice im Wunderland» nach dem «Zauberer von Oz» zum zweiten Mal eine Familienoper für das Opernhaus Zürich geschrieben. Im Gespräch erzählt er, was aus seiner Sicht eine gute Familienoper ausmacht und warum es nicht einfach für ihn war, als Komponist seinen eigenen Weg zu gehen

Pierangelo, du hast bereits vier Kinderopern geschrieben; die erfolgreichste bisher war Pinocchio – er wurde in viele Sprachen übersetzt und hat die Kinderherzen von Berlin und Venedig über Moskau bis Hongkong erobert. Warum hast du dir nun Lewis Carrolls Alice im Wunderland ausgesucht?

Vor Alice schrieb ich neben Pinocchio die Schneekönigin und den Zauberer von Oz, der ja hier in Zürich uraufgeführt wurde. In allen drei Stücken ist die Hauptfigur auf der Suche nach etwas oder jemandem: Pinocchio sucht seinen Vater, Gerda sucht Kai, und Dorothy sucht ihr Zuhause. In Alice im Wunderland ist das ein bisschen anders – Alice ist vor allem auf der Suche nach sich selbst. Das hat mich sofort fasziniert, neben der Tatsache, dass diese Geschichte so viel Nonsens enthält und so wunderbar Moral-frei daherkommt. Es war allerdings nicht so ganz einfach, diesen Stoff in Musik zu setzen.

Warum?

Die Geschichte besteht aus Episoden, die sich nicht aufeinander beziehen und genauso gut auch in einer anderen Reihenfolge erzählt werden könnten. Es gibt keine Logik. Das ist für die Musik – für meine Musik – ein Problem: Sie kann sich nicht ohne eine gewisse innere Logik weiterentwickeln. Ich musste also ein System erfinden, einen Trick, um der Musik zu einer Logik zu verhelfen, während der Text unlogisch blieb. Die Lösung war für mich dann die Form der Variation: Der Schluss des ersten Aktes und der Epilog entsprechen dem Prolog. Die Idee ist immer dieselbe, aber sie wird variiert, und dem Zuhörer ist das vielleicht gar nicht bewusst. Für mich ist es wichtig, dass in einer Oper, die 90 Minuten dauert, die Musik sich so entwickelt, dass die einzelnen Teile nicht einfach austauschbar sind. Sonst empfinde ich das nicht als organisch.

Im Wunderland passieren ja in der Tat vor allem Dinge, die die Logik, die Alice bis dahin gewohnt war, auf den Kopf stellen...

Ja, denken wir zum Beispiel an die Grinsekatze: Alice sagt etwas, und die Katze sagt etwas vollkommen anderes, was überhaupt keinen Bezug hat zu dem, was vorher gesagt wurde. Alice geht ja durchaus bewusst ins Wunderland – ohne zu wissen, was sie dort erwartet –, weil sie sich in ihrer Welt, der Welt der Erwachsenen, ganz schrecklich langweilt. Im Verlauf dieser Reise wird Alice immer selbstbewusster, und schliesslich traut sie sich sogar, der Herzkönigin zu widersprechen. Es ist also auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden.

Alice im Wunderland ist ein Stoff, der schon sehr oft bearbeitet wurde; hattest du bei der Stoffwahl keine Angst, dass deine neue Oper mit all den schon existierenden Versionen verglichen wird?

Doch, ein bisschen schon. Ich habe mich bemüht, jegliche Referenz an die Filme oder andere Bearbeitungen des Stoffes, die ich gesehen habe, zu vermeiden. Es gibt ja auch eine Oper nach diesem Stoff von Unsuk Chin, aber das ist eher eine Oper für Erwachsene und etwas ganz anderes. Zusammen mit meinem Librettisten Paolo Madron habe ich versucht, einen eigenen, originellen Umgang mit dem Stoff zu finden, und hoffe natürlich, dass das auch so wahrgenommen werden wird.

Was kann eine Oper deiner Meinung nach besser als ein Film?

In der Oper ist es immer die Musik, die die Situation bestimmt. Wenn ich den Text aus meinen Opern entfernen würde, würde das an der Musik nichts ändern. Und die Musik kann zwar die Geschichte vielleicht nicht so genau erzählen, ist aber immer ganz direkt emotional erfahrbar und zumindest für mich viel poetischer.

Du hast mir von weiteren Aufträgen für Kinderopern erzählt, die dich in Zukunft erwarten; was gefällt dir daran, für Kinder zu komponieren?

Es ist für mich kein Unterschied, ob ich Musik für Kinder oder für Erwachsene schreibe. Meine musikalische Sprache ändert sich nicht. Für mich besteht die Herausforderung einer Kinderoper vor allem darin, die Kinder nicht zu langweilen. Ich bemühe mich deshalb, mit unterschiedlichen Emotionen zu arbeiten. Eine langsame Arie, die eine Viertelstunde dauert, funktioniert in einer Kinderoper nicht. Wenn ich einen Auftrag für eine Oper für Erwachsene bekommen würde, dann würde ich das gerne machen. Aber im Moment habe ich mit Kinderopern sehr viel Erfolg; Alice war auch am Hongkong Arts Festival zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Fantasie sehr viel mehr ausleben kann, wenn ich für Kinder schreibe. Ich fühle mich dabei sehr frei.

Dir ist ja die Kommunikation mit dem Publikum sehr wichtig, und Kinder reagieren oft viel direkter als Erwachsene.

Als Komponist habe ich – wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen – verschiedene Phasen durchlaufen. Als junger Mensch habe ich mich sehr an der Avantgarde orientiert und im Stil Ligetis komponiert, was mir auch durchaus gelungen ist. Aber dann bin ich an einen Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr verstanden habe, warum ich Musik schreiben soll, die mich persönlich nicht zufriedenstellt. Die zeitgenössische Musik erzählt – so ist jedenfalls mein Eindruck – ausschliesslich von dunklen, hässlichen Dingen, von Albträumen, vom Tod. Das hat mit der Art ihrer musikalischen Sprache zu tun. Mir hat das überhaupt nicht entsprochen. Also habe ich mich entschieden, anders zu komponieren. Das war riskant. Aber es war mir lieber, als weiter Musik zu schreiben, mit der ich mich nicht identifizieren konnte.

Bist du für diese Entscheidung von deinen Kolleginnen und Kollegen kritisiert worden?

Ja, durchaus. Meine Musik steht ja schliesslich überhaupt nicht im Einklang mit der Musik der Avantgarde. Und am Anfang war es auch nicht ganz einfach für mich. Inzwischen ist mir das egal. Für mich ist wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist und seinen eigenen Weg geht.

Du hast mal gesagt, du schreibst Musik, um verstanden zu werden...

Es geht mir dabei aber nicht um den Applaus. Ich schreibe einfach so, wie es mir gefällt. Ich möchte mit meiner Musik kommunizieren, Emotionen bei den Menschen hervorrufen. Und das geht am besten, wenn die Musik, die ich schreibe, auch bei mir selbst Emotionen erzeugt.

Für die Kommunikation mit dem Publikum eignet sich Theatermusik natürlich sehr gut. Man merkt deiner Musik an, dass du das Theater liebst, deine Musik ist sehr gestisch und immer für die Bühne gedacht.

Man hat mir oft gesagt, dass man auch in meiner Instrumentalmusik das Theater spürt. Ja, ich liebe das Theater.

Kommen wir noch einmal zurück auf Alice im Wunderland. Hier gibt es viele klar erkennbare Motive, die den einzelnen Figuren zugeordnet sind; die Katze zum Beispiel hat ein prägnantes Klarinettenmotiv. Hast du dich von Prokofjews Peter und der Wolf inspirieren lassen?

Ja, das habe ich. Natürlich hätte ich auch ein anderes Instrument wählen können. Aber die Klarinette hat wunderbar für die Katze funktioniert! Und für die Katze wollte ich ein besonders einprägsames Instrument mit einem charakteristischen Motiv verwenden, weil die Katze eine Figur ist, die nur spricht und nicht singt. Deshalb musste ihre Musik umso besser erkennbar sein.

Sehr einprägsam ist auch das orientalische Motiv der Raupe...

Darauf bin ich gekommen, weil es bei Lewis Caroll heisst, dass die Raupe Wasserpfeife raucht. Da war so ein Motiv natürlich naheliegend.

Daneben scheint es in deiner Musik auch den Einfluss des Jazz und der Unterhaltungsmusik zu geben.

Als ich beschloss, mich von der Avantgarde abzuwenden, habe ich auch entschieden, dass ich mich von jeder Art Musik beeinflussen lassen möchte, die ich als Jugendlicher gehört habe, und das waren neben klassischer Musik eben auch Jazz und Pop. Für mich ist die sogenannte Unterhaltungsmusik nicht grundsätzlich weniger wert als eine Sinfonie von Beethoven. Deshalb finden sich in meiner Musik die unterschiedlichsten Einflüsse.

Auch Tanzrhythmen spielen in deiner Musik eine wichtige Rolle.

Da habe ich mich ein bisschen von Bach inspirieren lassen, was sicher auch mit meiner Vergangenheit als Organist zu tun hat. Bach schreibt zum Beispiel Menuette, deren Rhythmus klar erkennbar ist, die aber viel komplexere Strukturen haben als ein Menuett, das als Tanzmusik gedacht ist. Bei mir gibt es Passagen, in denen man sofort den Walzerrhythmus erkennt, die aber in ihrer inneren Struktur über einen Walzer hinausweisen. Solche Tanzrhythmen – es gibt noch viele weitere in Alice im Wunderland – sind deshalb wichtig für mich, weil sie direkt in den Körper gehen.

Siehst du eigentlich die Szenen vor dir, wenn du sie komponierst?

Ja, ich sehe alles sehr konkret vor mir. Aber ich kann das, was ich beim Komponieren gesehen habe, dann auch wieder vergessen. Leichter wird es für mich, wenn mir das, was sich die Regisseurinnen und Regisseure ausgedacht haben, gefällt. Bisher haben mir bis auf eine Aufführung eigentlich alle Inszenierungen meiner Kinderopern gefallen. Ich bin also guten Mutes, dass das auch bei unserer Alice wieder so sein wird, und ich freue mich sehr darauf.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.