Jeder kennt die Situation: Der Plan steht, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, aber plötzlich kommt alles anders. So geht es auch dem Komponisten in der Oper «Ariadne auf Naxos». Ein Gespräch mit dem Philosophen Georg W. Bertram über die Kunst der Improvisation und den Mut, sich im Leben auf das Unvorhergesehene einzulassen.

Herr Bertram, wir glauben, unser Leben sei planbar, aber immer wieder geschieht etwas Unvorhergesehenes. Wie sehr sind wir in unserem Alltag auf das Improvisieren angewiesen?

Wir sind täglich mit Sachen konfrontiert, auf die wir nicht vorbereitet sind und reagieren müssen. Im günstigsten Fall haben wir dafür Fähigkeiten erworben. Natürlich gibt es viele Momente, in denen die Dinge relativ routiniert funktionieren. Aber wenn wir etwas tiefer über unseren Alltag nachdenken, werden wir jeden Tag Situationen finden, die ganz anders waren als erwartet. In diesen Situationen beginnt dann im engeren Sinne etwas, das ich als Improvisation bezeichnen würde.

Können Sie ein Beispiel geben?

Gerade in der zwischenmenschlichen Begegnung kann man das gut festmachen. Ich treffe eine Kollegin, die normalerweise immer guter Dinge ist, aber dieses Mal merke ich, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Ich muss versuchen, dem in irgendeiner Art und Weise Rechnung zu tragen und etwas anders machen – und das muss ich in der Situation entwickeln, sonst wäre mein Verhalten nicht angemessen.

Sie haben ein Buch über Improvisation geschrieben. Wie kommt es, dass Sie sich als Philosoph tiefer mit diesem Thema beschäftigen?

Ich komme ursprünglich aus der Sprachphilosophie. Je mehr ich über Sprache und das Regelhafte in ihr nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir, dass die Regeln immer im Wandel begriffen sind. Nichts steht in der Sprache wirklich fest. Es gibt kein festes Deutsch, sondern sich ständig neu entwickelnde Sprechweisen in der Familie, im Freundeskreis, in einer Stadt, in bestimmten Regionen. Sprache wird improvisatorisch weiterentwickelt. Daraus folgt, dass etwas Regelhaftes durchaus improvisatorisch sein kann, und Improvisation wiederum nicht automatisch bedeutet, dass es keine Regeln gäbe. Improvisation kann sehr wohl mit Regeln verbunden sein. Mein zweiter philosophischer Schwerpunkt betrifft die Ästhetik. Was bedeutet Kunst im menschlichen Leben? Was ist Kunst? Wie funktioniert sie? Mir ist klar geworden, dass wir in der Auseinandersetzung mit Kunst im Grunde über uns selbst improvisieren. Kunst kann uns verunsichern. Unsere festgefahrenen Sichtweisen geraten über einen Moment des Befremdens durcheinander. Wir fangen an, über unsere Sichtweisen nachzudenken. Wenn ich mich zum Beispiel mit Cézannes Malerei auseinandersetze, verändert das irgendwann mein Sehen in der Welt. Plötzlich kann ich Farbkompositionen in einer ganz anderen Art und Weise wahrnehmen. Ich lerne, neu zu sehen und mein Sehen improvisatorisch weiterzuentwickeln.

Ihr Buch entstand mit einem Kollegen, der vom Jazz kommt. Jazz ist vielleicht der musikalische Inbegriff für Improvisation überhaupt.

Genau. Allerdings hatte mein Vater eine Professur für liturgisches Orgelspiel, das ebenfalls eine Improvisationskunst par excellence ist. Gerade in der protestantischen Kirchenmusik wird das sehr gepflegt. Man begleitet nicht standardisiert, sondern versucht, die Begleitung immer weiterzuentwickeln.

Sie schreiben, der Improvisation hafte ein Negativimage an. Warum ist das so? Warum messen wir ihr so wenig Wert bei?

Weil wir glauben, dass sie etwas Unvollkommenes sei, etwas nicht ganz Gelungenes. Wir glauben, Improvisation verspreche höchstens eine Lösung für den Augenblick, doch dann müsse eine Sache dingfest gemacht werden. Das Improvisieren gilt, gerade wenn man an den Alltag denkt, als ein Agieren aus dem Moment heraus, ohne Vorbereitung, und wir glauben, wenn wir gezwungen sind, zu improvisieren, zeigt sich, dass wir die Dinge nicht beherrschen. Aber diese Gleichung ist grundfalsch.

Man braucht grosse Fähigkeiten, um improvisieren zu können.

Improvisation kommt nie aus dem Nichts, sondern beruht auf Erfahrung, Geistesgegenwart und eintrainiertem Vorgehen. Ich muss mein Instrument beherrschen, wenn ich im Jazz improvisieren will. Ich muss die Skalen kennen und um die Harmoniefolgen wissen. Aber noch wichtiger: Ich muss meine Wahrnehmungsfähigkeit so weit entwickelt haben, dass ich irritierende Momente als solche aufzugreifen vermag und sie in eigenen Reaktionen fruchtbar machen kann. Die Jazzmusikerin muss den anderen zuhören können und nicht nur stur nach einem bestimmten Schema vorgehen. Das Improvisieren basiert auf Fähigkeiten und gleichzeitig geht es darum, die Fähigkeiten in der Situation und in der Interaktion mit anderen kritisch hinterfragen zu lassen und sie weiterzuentwickeln.

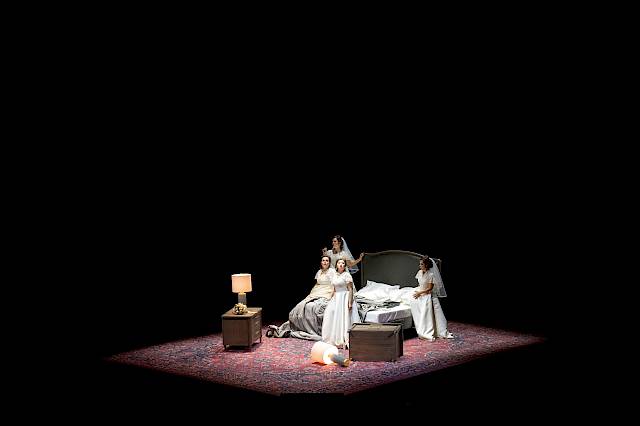

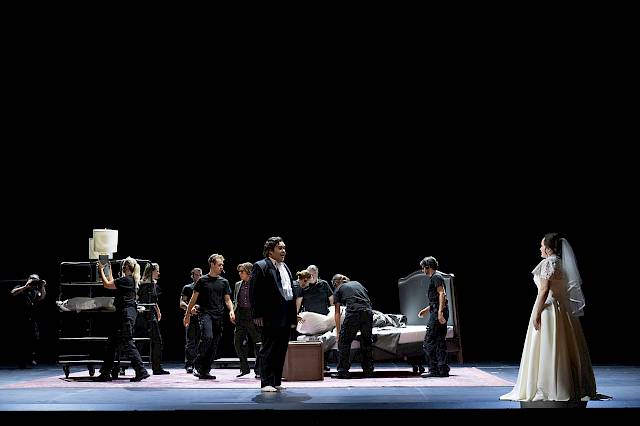

In der Oper Ariadne auf Naxos tritt etwas Unvorhergesehenes ein, das der Komponist des Ariadne-Vorspiels als Katastrophe wahrnimmt: Kurz vor Beginn der Vorstellung entscheidet der Auftraggeber der Oper, dass dessen tragische Oper nun gleichzeitig mit einem fremden, lustigen Stück aufgeführt werden soll. Der Komponist ist nach dieser Ankündigung in einer Art Schockstarre. Er sieht die Reinheit seiner Kunst gefährdet. Wie beurteilen Sie seine Reaktion?

Er ist im negativen Sinne durch die unerwartete Situation überwältigt und sieht sich seiner Handlungsmöglichkeiten beraubt. Für ihn steht plötzlich alles grundlegend in Frage. Ex negativo lernt er aber nach dem anfänglichen Schock viel darüber, was Improvisieren ausmacht, nämlich etwas Unvorbereitetes für sich produktiv werden zu lassen. Das ist etwas, was wir in der Interaktion mit anderen Menschen immer wieder neu lernen.

In Ariadne ist es vor allem die Komödiantin Zerbinetta, die den Komponisten zu einer Zusammenarbeit ermutigt. An einem gewissen Punkt der Handlung sagt der Komponist sogar: «Ich sehe jetzt alles mit anderen Augen!» Die neue Situation hat ihn – zumindest für einen Moment – tatsächlich zu neuen Erkenntnissen gebracht.

Daran zeigt sich, dass Improvisieren ganz wesentlich heisst, nicht einfach nur auf einer bestimmten Idee zu beharren. Haben wir gelernt, zu improvisieren, wirft uns das Überraschende nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Es eröffnet uns Wege. Das gilt für jede soziale Krise, sei es in der Partnerschaft oder einem grösseren Rahmen wie der Politik. Sträuben wir uns gegen den Wandel, erreichen wir nur, dass wir den Kontakt zu dem, was uns umgibt, zu verlieren drohen. Wir müssen den Wandel produktiv machen.

In Ihrem Buch gehen Sie auf den sozialen Charakter der Improvisation ein. Sie sagen, dass durch Improvisation Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden können und alte Prägungen und Machtstrukturen hinterfragt werden. Im Vorspiel zur Ariadne erleben wir im Aufeinandertreffen der Figuren genau das: Plötzlich kommt Lebendigkeit ins Spiel!

Genau. Umgekehrt kann Improvisation jedoch auch eine gewisse Form von Unsicherheit erzeugen. Das kann man an der Figur des Komponisten sehr schön beobachten. Die Auseinandersetzung mit etwas, worauf ich nicht vorbereitet bin, und die Notwendigkeit, darauf zu reagieren, birgt das Risiko, dass ich etwas mache, was andere vielleicht unverständlich finden und worauf sie deshalb nicht eingehen. In der Jazzimprovisation kann das immer geschehen: Ich spiele etwas, doch die anderen machen nicht mit. Wir befinden uns hier auf unvorbereitetem Terrain. Das gehört zum sozialen Charakter der Improvisation. Das Soziale ist in der Improvisation unabgesichert. Das ist vielleicht – neben der Chance, die die Improvisation in sich birgt – die Kehrseite davon.

Der Untertitel Ihres Buches lautet: «Lob der Unsicherheit.» Aber Unsicherheiten halten wir heutzutage schlecht aus. In unserer durchgetakteten Welt streben wir nach grösstmöglicher Sicherheit. Alles muss vorbereitet sein. Ich möchte, dass mein Zug zur vorgesehenen Zeit ankommt.

Dazu gibt es auch die Gegengeschichte, denn gleichzeitig veranstalten wir Wildnis-Trainings oder geben uns auf eine abenteuerliche Art und Weise in Rollenspiele hinein. Oder man denke an die Weiterentwicklung der Künste der letzten Jahrzehnte in Bezug auf performative oder soziale Formen, an die immersiven Künste. Hier wird Unsicherheit geradezu kultiviert. Man begibt sich absichtlich in künstliche Situationen, in denen man tatsächlich zutiefst irritiert wird. Im Grunde beginnt man grosse Spiele der Unsicherheit miteinander.

Kommen Gesellschaften, in denen wenig Raum für Improvisation ist, schlechter voran als solche, die offener sind?

Ganz klar, das ist so. Nicht zuletzt bei Corona haben wir das gut gesehen. Wie Sie merken, vertrete ich die These, dass wesentliche Teile der Sozialisation damit zusammenhängen, dass wir improvisieren lernen und alle in einer gewissen Art und Weise bereits improvisieren können. Wo man glaubt, alles müsse stabil sein, wird es in ernsthaft herausfordernden Situationen problematisch. Wir müssen doch auch mit Dingen, auf die wir nicht gut vorbereitet sind, klarkommen. So sollte es für uns ein Wert sein, immer neu reagieren und lernen zu können. Ein solches Selbstverständnis tut uns gut.

Unterscheidet uns Menschen die Fähigkeit zur Improvisation von Künstlicher Intelligenz?

Es spricht viel dafür, das so zu sehen. Die KI ist ja eine rein statistische Sache und macht nichts weiter, als Wahrscheinlichkeiten zu prozessieren und daraus Lösungen abzuleiten. Man könnte nun sagen, dass die KI nur in dem Masse improvisieren kann, wie die grossen Datenmengen, mit denen sie gefüttert wurde, bereits improvisatorische Elemente enthalten haben. Und dennoch: Die Entwicklungen im Bereich der KI vollziehen sich derart schnell, dass man diesen generativen Mechanismen vielleicht eines Tages beibringen kann, sich so flexibel zu verhalten, wie wir das tun, wenn wir gut improvisieren.

In Ariadne auf Naxos gehen dank der Improvisation und der Zusammenarbeit aller Beteiligten schliesslich die ernste und die unterhaltende Kunst eine Symbiose ein, Tragödie und Komödie finden zusammen, das Schwere und das Leichte befruchten sich.

Das ist eine schöne Vision. Es ist charakteristisch für das Improvisieren, dass sich die klaren Grenzen von Gattungen und entsprechenden Ordnungen immer wieder verwischen. Insofern könnte man sagen, dass die Ariadne ein Stück über die Theorie des Improvisierens aus einer Metaperspektive ist. Mit dem Improvisieren geraten die Dinge ins Wanken und zeigen sich auf eine interessante Art und Weise in ihren tiefergreifenden Zusammenhängen.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass selbst das Komponieren ein Akt der Improvisation sei. In der Ariadne werden wir live Zeuge eines solchen Vorgangs: Kurz nachdem sich der Komponist über einen frechen Lakaien geärgert hat, kommt ihm ein musikalischer Gedanke, «er blitzt in ihm auf», wie er es formuliert, und dieser musikalische Gedanke festigt sich im Kopf des Komponisten später zu einer kleinen Melodie.

Wenn man an einem musikalisch-thematischen Material arbeitet, ist man zunächst nicht auf etwas festgelegt. Wie eine Komponistin oder ein Komponist die Durchführung eines Themas gestaltet, gibt das Thema nicht vor. Das ist ein improvisatorischer Vorgang. Ich meine damit nicht, dass man wie Chopin am Klavier etwas vor sich hin improvisiert und es nachher notiert, sondern Improvisation geschieht in der notierten Musik auch da, wo mit dem thematischen Material hart gerungen wird. Man sucht nach Lösungen, die nicht naheliegend sind. Die Stücke sind dann besonders gelungen, wenn die Lösungen tatsächlich vom Material her funktionieren. Natürlich darf man Komposition und Improvisation nicht einfach in einen Topf werfen. Aber es gibt auch im kompositorischen Schaffen Dimensionen der Kreativität, die starke improvisatorische Züge aufweisen.

Richard Strauss geht in seiner Oper noch einen Schritt weiter, indem er das improvisatorische Element bereits in die Partitur hineinwebt: Die grosse Koloraturarie der Zerbinetta klingt zum Beispiel sehr improvisiert, ist aber in höchstem Masse kunstvoll notierte Musik.

Das kennen wir ja auch von Orchesterkonzerten und den Solo-Kadenzen darin. In der Kunst der Kadenz ist dieses Wechselspiel zwischen notierter Musik und Improvisation immer wieder zu erleben. Auch da gilt das Ideal, es wie improvisiert klingen zu lassen, obwohl es eigentlich zutiefst ausgedacht ist, vom ersten bis zum letzten Ton.

Auch die Entstehungsgeschichte der Ariadne könnte man als eine Art Improvisation bezeichnen. Es gibt insgesamt vier Fassungen davon, zunächst 1912 als Oper, dann 1916 als Oper mit Vorspiel – das ist die Fassung, die wir spielen –, als Ballettmusik und Suite. Strauss und sein Textdichter Hofmannsthal haben jeweils auf spezifische Umstände und Erfahrungen reagiert. Das ist natürlich Improvisation über einen langen Zeitraum…

Ein perfektes Beispiel. Es gibt in der notierten Musik immer den Typus des Schaffenden, der ein für allemal alles wetterfest macht und danach kein Jota mehr ändert. Es gibt aber auch Komponisten wie Bruckner, der von seinen Sinfonien zahlreiche Fassungen hergestellt hat, weil er mit keiner wirklich zufrieden war und im Grunde immer weiter komponiert hat. Dieses Moment des Immer-Weiterarbeitens sieht man eben auch an der Ariadne.

Wir führen unser Gespräch einen Tag nach dem Finale der Fussball-Europameisterschaft. Im gesamten Turnier ging es viel um Taktik und Strategie, aber gerade in den Momenten, in denen die Topspieler improvisierten, fielen die Tore.

Das 1:0 im Finale zwischen Spanien und England fiel ja aus einer eher unwahrscheinlichen Situation heraus: Lamine Yamal, dieser Jungstar, hatte den Ball schon fast verloren, doch dann ging er in einer sehr raffinierten Art und Weise plötzlich nach links und flankte zu Nico Williams, der den Ball perfekt ins Tor schob. Daran erkennt man das reaktive und das interaktive Moment sehr deutlich. Im Grunde muss man schon eine Idee haben, was der andere potentiell machen wird, um richtig reagieren zu können.

Man muss perfekt aufeinander eingespielt sein, wie Zerbinetta und ihre Stegreif-Truppe in der Ariadne…

Man muss nicht nur eingespielt sein in dem Sinne, dass man die Spielzüge perfekt kennt. Man muss vor allem eine Idee haben, was die Mitspieler in einer unvorhergesehenen Situation machen. Bei so guten Spielern wie Williams und Yamal kommt das voll zum Tragen.

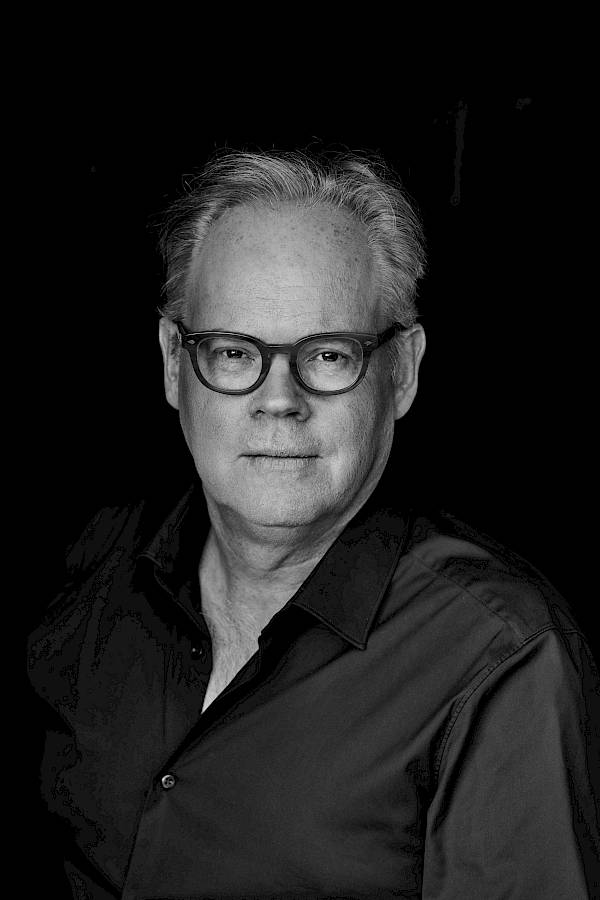

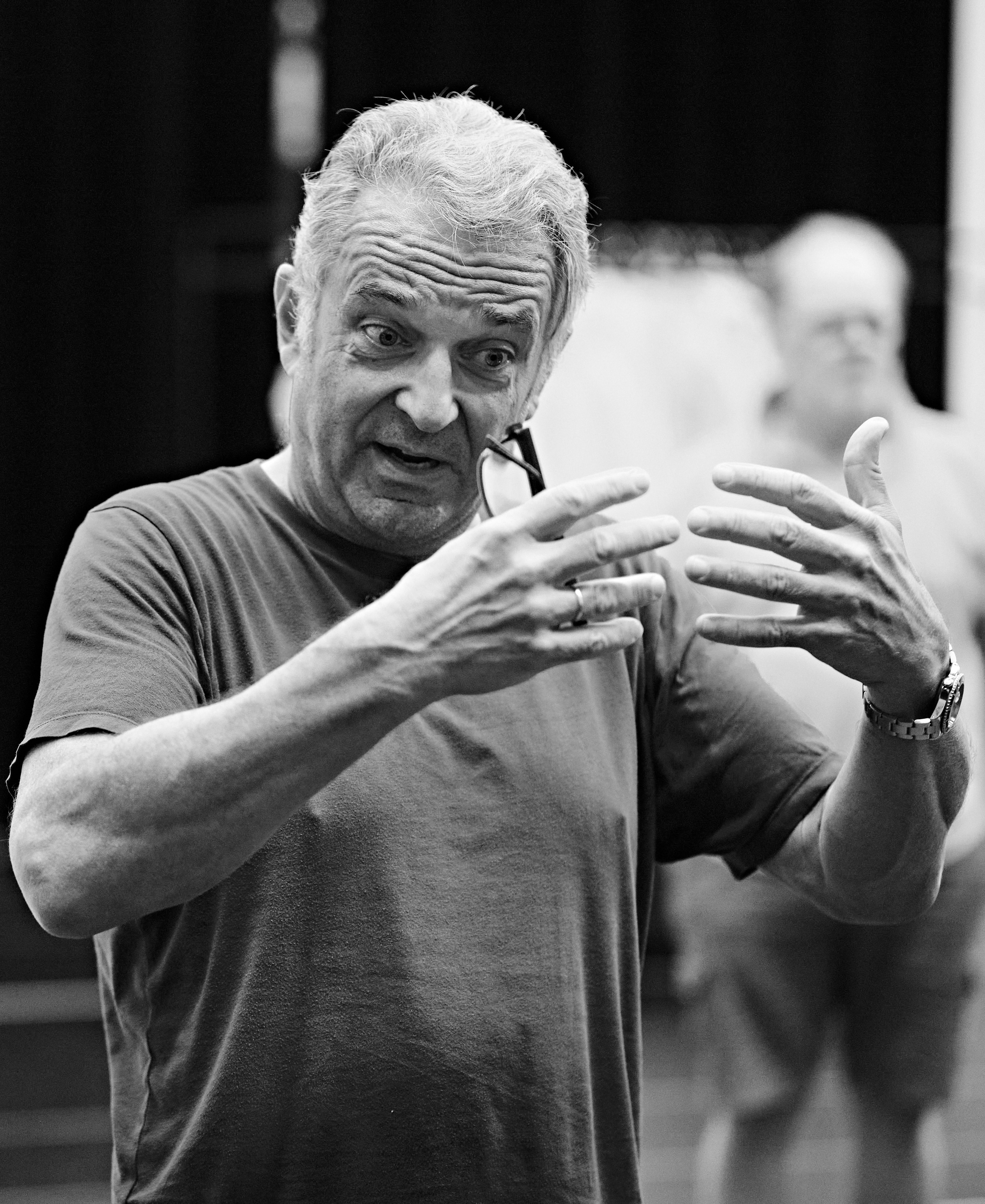

Georg W. Bertram ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Vor drei Jahren hat er gemeinsam mit dem Jazz-Journalisten Michael Rüsenberg das Buch «Improvisieren! Lob der Ungewissheit» veröffentlicht.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 114, September 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.