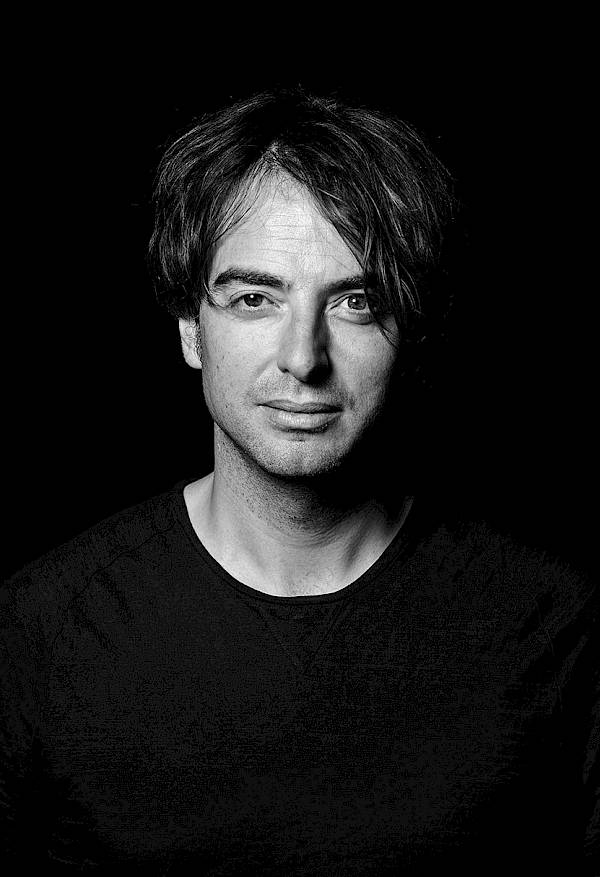

Max, du hattest in der vergangenen Zeit bereits zweimal mit Offenbach zu tun: Als Regisseur von Offenbachs Operette Die Prinzessin von Trapezunt sowie als durchgeknallter Erzähler-Schauspieler John Styx in Barrie Koskys Inszenierung von Orphée aux enfers. Jetzt kommt Barkouf. Ist das Zufall oder Fügung?

Wahrscheinlich beides. Zu Offenbach fühle ich mich generell stark hingezogen. Auch weil das schauspielerische Element bei ihm so wichtig ist. Die Schnittstelle zwischen Musik und Schauspiel – das ist genau der Punkt, wohin auch meine Karriere mich bisher geführt hat. Für Offenbach war die Geschichte seiner Stücke sehr zentral, er komponierte ausgesprochen textorientiert und immer für die jeweiligen theatralen Situationen. Offenbach hat sich in vielen Situationen lieber für die beiden Clowns als für die beiden Tenöre entschieden – damit kann ich natürlich viel anfangen. Mir ist sein Humor sehr nah, genauso aber seine Fähigkeit, tief emotional zu werden, ohne Angst zu haben, zu gefühlig oder zu kitschig zu sein.

Wer war deiner Meinung nach Jacques Offenbach? Was macht seine Persönlichkeit aus?

Offenbach wurde von der Natur, durch Erziehung und Sozialisierung reich beschenkt. Dazu gehört das Jüdische in ihm – der Vater war Kantor –, sein Instrument, das Cello, das bestimmt eine melancholische Seite von ihm förderte, der oft selbstironische jüdische Witz, der sich mit der französischen Mentalität und Lebensweise wunderbar vereinigen liess. Das alles widerspiegelt sich auch in seiner Musik. Und er hatte ein unfassbar gutes Gespür für die Bühne.

Wie würdest du seinen Humor beschreiben?

Es scheint mir ein liebevoller, dem Menschen zugewandter Humor zu sein. Eine Ironie, die nicht im Zynismus endet und sich nie dunkel färbt, aber beissen kann. Spürt man bei Offenbach Zynismus, geht es eher in die Richtung der Satire. Diese «Zugewandtheit» hatte Offenbach auch sich selbst gegenüber. Er hielt durchaus etwas auf sich – aber hatte dabei stets auch ein Augenzwinkern.

Das dem Menschen Zugewandte verbindet ihn ja auch mit Mozart, zumindest hat das Rossini so gesehen, der ihn den «Mozart der Champs-Élysées» nannte... Auch wenn Offenbach garantiert nicht das innere Chaos in sich trug wie Mozart. Aber der Einfallsreichtum ist bei beiden schier unerschöpflich. Die haben auf jede Situation eine Antwort, und zwar immer eine neue.

Karl Kraus sagte einmal über die Offenbach-Operette, sie sei «die Dissonanz der Welt in heiterem Wohllaut».

Grossartig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dass sich so jemand wie Karl Kraus intensiv mit Offenbach auseinandergesetzt hat, zeigt ja nur allzu deutlich, dass Offenbach nicht irgendein Operettenkönig war. Hätte er Romane geschrieben, wäre er bestimmt ein grossartiger Romancier geworden, der im heiteren Wohlklang die Dinge sehr tief schildert. Bei ihm ist alles dialektisch und doppeldeutig. Nie fühlt sich etwas an wie ein Einfall, sondern vielmehr wie eine Notwendigkeit. Das ist das Schöne: Es ist zwingend. Es steht da, als müsse es so sein.

Was assoziierst du mit dem Namen «Barkouf»? Ich fange mal von hinten an: «kouf» oder «ouf» klingt wie Bellen. «Bar» hat wiederum etwas Orientalisches für mich. Und natürlich englisch «to bark» – Bellen. Aber auch das Französische dringt in Barkouf durch – eine eigenartige Mischung aus Orientalisch und hündisch-Französisch vielleicht und irgendwie genau richtig. Noch nie gehört, aber genau richtig.

Damit ist schon viel über unser Stück erzählt. Barkouf ist der Name des Hundes, der in der indischen Stadt Lahore die Regierungsgeschäfte übernehmen soll. Eingesetzt wurde er vom Grossmogul, der damit sein aufmüpfiges Volk bestrafen will. Kannst du in wenigen Worten sagen, worum es hier geht?

Das ist gar nicht so einfach. «Ein Hund wird als Statthalter eingesetzt» – das wäre zu kurz gegriffen. «Der Mundschenk Bababeck, ein machtgieriger Popanz, will selber an die Macht, indem er den Hund als sein Sprachrohr zu benutzen plant» – auch das ist zu kurz gegriffen. «Maïma, Barkoufs ehemalige Besitzerin, die als ‹Übersetzerin› seiner Befehle eingestellt wird und diese im Sinne des Volkes ummünzt, zettelt so eine Revolution an» – auch das ist zu simpel. Dieses Stück ist so reichhaltig. Ich halte es einerseits für eines der politischsten Werke, die Offenbach je komponiert hat, und andererseits ist es eine durchgeknallte Revue voller Nonsens, die dann wieder Momenten tiefer Emotionalität Raum gibt. Diese Posse ist ein Spiegel, in dem wir unsere eigene Verzerrung lachend geradebiegen können. Dann ist da noch dieses wunderbare Frauenbild, das in diesem Stück gezeichnet wird. Völlig neu und unüblich für die damalige Zeit und noch nie so kraftvoll und eindeutig im Musiktheater erzählt. Louise Michel, eine Ikone der Pariser Commune und Feministin, wird übrigens erst später auftauchen. Offenbach mochte starke Frauen. Maïma, die Hauptfigur, dieses selbstständige Herzenswesen, macht die Welt schöner und besser und ist mutiger als alle anderen. Offenbach und sein Autor Eugène Scribe sind somit Wegbereiter der Emanzipation im Musiktheater der damaligen Zeit. Sie leiten mit Barkouf eine neue Ära ein.

Gibt es für dich eine moralische Botschaft in Barkouf?

Ganz klar: Das Stück hat eine eindeutige Patriarchats- und Herrschaftskritik und die Botschaft, wenn jemand in einer Führungsposition ist, ob Frau, ob Mann, sei es politisch, ökonomisch, als Wirtschaftsboss eines Konzerns oder als Staatsoberhaupt eines Landes – wenn man also für Menschen Verantwortung trägt –, dann geht das nur, wenn sich der- oder diejenige auch mit den Menschen verbunden fühlt. Wenn man weitab ist von der Lebenswirklichkeit der Mitmenschen, auch emotional, kann man nicht herrschen, auch nicht demokratisch.

Und wofür steht der Hund in diesem Stück?

Der Hund Barkouf, der zum Gouverneur ernannt wird, war in der damaligen Zeit des Zweiten Kaiserreichs eine ungeheure Provokation. Die Zensur verbot das Stück mit der Begründung, es sei eine «fortwährende Verspottung jeglicher staatlichen Autorität». Was als launische Bestrafungsmassnahme vom Grossmogul gedacht war, der sein aufmüpfiges Volk mit der Inthronisierung eines Hundes demütigen will, verkehrt sich in sein Gegenteil. Denn der Hund wird vom Volk geliebt. Mehr noch, er wird gefeiert als der beste Herrscher, den das Volk je hatte. Die philosophische Ebene, die das Stück mit dieser Setzung erreicht, mündet in der unausgesprochenen, aber deutlich zu vernehmenden Frage: Wer ist das Tier auf dem «Thron»? Ein Hund, der mit feinem Gespür nur diejenigen an sich heranlässt, die auch ein reines Herz haben, und alle anderen wegbeisst? Oder steht er für die Männer, die willkürlich Angst und Schrecken verbreiten, um ihre Autorität und Macht zu sichern, die sich aufspielen als Herren über Leben und Tod?

Maïma und ihr Geliebter Saëb stehen in diesem Stück für die Liebe, aber auch für die Würde des Menschen ein...

1860, dem Jahr von Barkouf, ist die Französische Revolution schon längst passé und Begriffe wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im repressiven Zweiten Kaiserreich ein Hohn. Und genau da haut Offenbach im Schulterschluss mit Scribe so eine Geschichte raus. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – diese Begriffe sind im Stück tief verankert.

Angesichts der Weltlage überkommt einen das Schaudern, so aktuell ist Barkouf...

In Barkouf wird Ungeheuerlichkeit durch Satire erzählt, hier hat ein aufgeblasener Fettwanst mit ein paar Soldaten die Macht, dass sich 100 Leute vor ihm niederwerfen. Anstatt dass 100 Leute aufstehen und ihm an die Gurgel springen! Das kennen wir heute immer noch, manchmal genauso offensichtlich oder in ganz subtiler Weise.

Du hast in deiner Inszenierung auf eine Aktualisierung verzichtet.

Mit Absicht. Das Stück ist aktuell genug. Es ist genial theatralisch-intelligent komponiert und äusserst klug in der Art und Form der Erzählung. Ich würde gegen dieses Werk gehen, wenn ich versuchen würde, eine banale Aktualisierung hineinzubringen – im Kostüm, im Bühnenbild –, denn es ist bereits alles geschrieben. Meine Aufgabe ist es, dem Stück den gebührenden Raum zu geben, einen Theaterraum, denn diese Opéra-bouffe ist pralles, pures Theater und entwickelt ihre Kraft und Aktualität durch Theaterspielen. Das Jetzt-Zeit-Momentum sind die Künstlerinnen und Künstler, die das Stück aufführen, und der Erzähler, der uns als Publikum mit der Geschichte verbindet. Es braucht nichts mehr als das Theater selbst, denn das Theater ist ein Ort des Weiterdenkens, auch der moralischen Instanz. Jede Möglichkeit sollte genutzt werden, um uns daran zu erinnern, was Menschsein bedeuten kann.

Trotzdem ist dir das Entertainment wichtig. Auch Offenbach musste mit seinen Stücken seine Kassen füllen.

Sicher. Lachen ist wichtig. Lachen ist Befreiung. Lachen ist Erkenntnis. Humor ist ja ein weitgespannter Begriff, da gibt es viele Geschmäcker. Aber klar ist: Die Unterhaltung und der Witz haben bei Offenbach immer mit Intelligenz zu tun. Karl Kraus hat dazu sehr schön gesagt: Offenbachs Operetten sind ein Gesamtkunstwerk, welches eine Welt als gegeben nimmt, in der sich der Unsinn von selbst versteht.

Kannst du ein Beispiel für diesen intelligenten Humor in Barkouf geben?

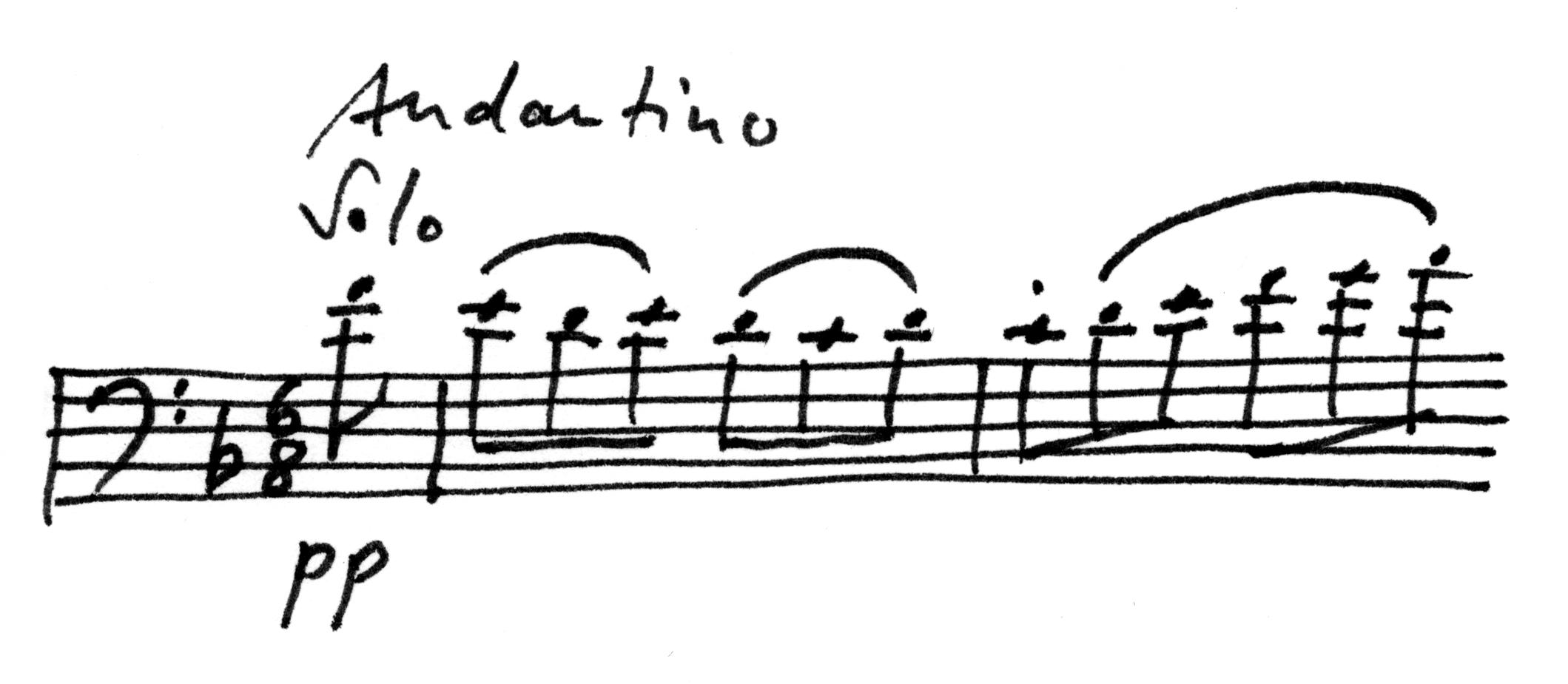

Nehmen wir das Auftrittslied von Bababeck, dem grossmäuligen Mundschenk des Grossmoguls. In diesem Couplet singt er davon, sich wieder wie 20 zu fühlen und seinen zweiten Frühling zu erleben. Und dann hört man eine Melodie, die klingt, als ob ein kleines Mädchen mit überschäumendem Gefühl über eine Blumenwiese hüpfen würde! Bababecks Melodie ist also bereits ironisiert. Man hätte so etwas viel plumper komponieren können, damit man auch ja kapiert, ah, das ist ein blöder Typ, der glaubt, er könne jetzt mal bei den Frauen so richtig loslegen. Nein: Bababecks Melodie ist mitreissend, man lacht über ihn, erkennt, wer er ist und wird gleichzeitig bestens unterhalten.

Du hast die gesprochenen Texte selber verfasst und vertraust sie einem Erzähler an. Welcher Gedanke steckt dahinter?

Abgesehen davon, dass wir ein internationales Ensemble haben, das weder Französisch noch Deutsch als Muttersprache spricht, ist meine Erfahrung mit dem Genre Operette, dass die Dialoge immer mit einem bestimmten Tempo gesprochen werden müssen. Rasche Haltungswechsel einer Figur sind schon für Schauspielerinnen und Schauspieler eine Herausforderung. Man muss da sehr souverän über dem Text stehen. Der von Barkouf überlieferte, gesprochene Originaltext ist sehr lang, mitunter langatmig. Witze, die damals funktionierten, funktionieren heute nicht mehr so ohne Weiteres. Was würde wohl so ein genialer Autor wie Eugène Scribe machen, wenn er Barkouf heute erzählen würde? Was wären seine Mittel? Ich habe versucht, einen Text zu schreiben, der unterhält, die Geschichte transportiert und immer wieder durch neue Spielarten der Sprachbehandlung überrascht.

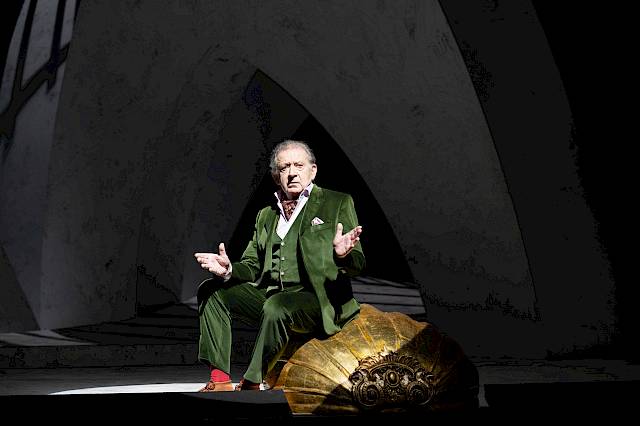

Dein Erzähler ist der Schauspieler André Jung. Warum ist er der Richtige dafür?

Ich kenne André nun schon seit mehr als 25 Jahren. Als ich über einen Erzähler für Barkouf nachdachte, ist er mir sofort als Idealbesetzung in den Sinn gekommen. Er ist ein Mensch mit Wärme und Witz, und er ist in der Lage, mit Sprache so umzugehen, dass man nie den Eindruck hat, er wäre ein besserwissender Schauspieler.

Seit der Uraufführung wurde das Stück erst einmal wieder gezeigt, in Strasbourg und als Übernahme in Köln. Kaum jemand kennt dieses Werk. Wie fühlt sich das an? Hat es einen Einfluss auf die Art deiner Inszenierung?

Es ist ja eine schöne Parallelität, dass man mich als Regisseur auch nicht kennt. Ich finde es jedenfalls ganz gut, mich mit einem unbekannten Stück in Zürich vorzustellen. Natürlich hat man es in solchen Fällen immer etwas einfacher, da es keine Erwartungshaltung im Publikum gibt, ausser die, dass es bitteschön gut sein soll, was da auf der Bühne zu hören und zu sehen ist. Bei einem Stück, das die Leute schon 30 Mal gesehen haben, ist das etwas anderes und mitunter schwieriger, dann wird das Publikum zum vermeintlichen «Fachpublikum». Ich habe grosse Demut vor Offenbach und versuche, Barkouf zum Blühen zu bringen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende sagen: Warum nur war dieses fantastische Stück 160 Jahre lang verschollen?

Barkouf spielt bei dir ganz original im indischen – damals pakistanischen – Lahore.

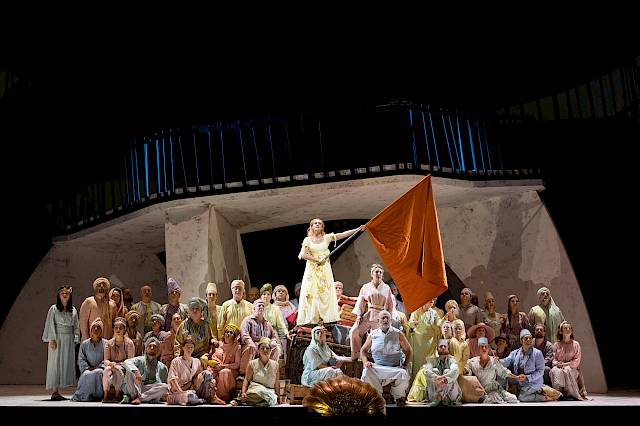

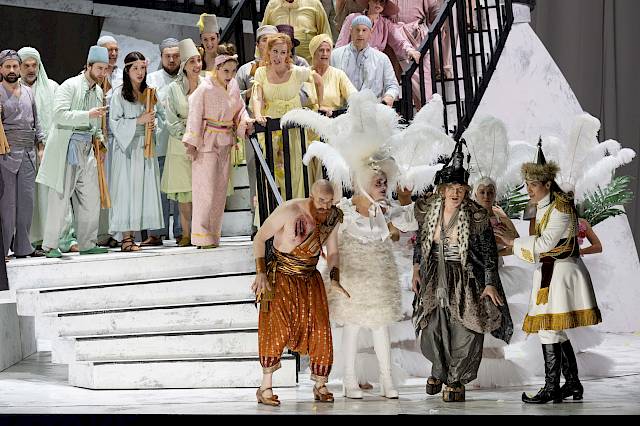

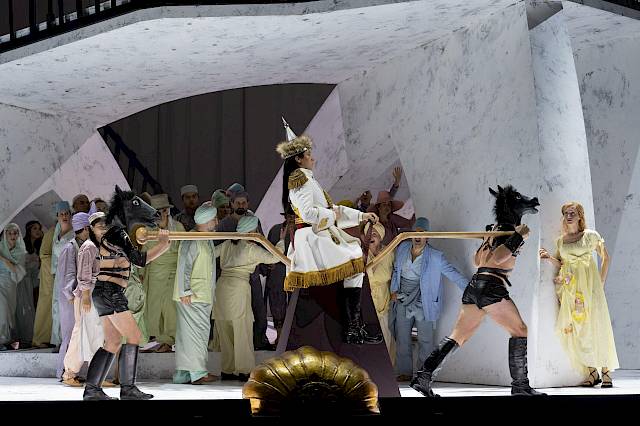

Natürlich habe ich mich gemeinsam mit meiner Bühnenbildnerin Marie Caroline Rössle intensiv darüber ausgetauscht, in welcher Welt wir dieses Werk spielen lassen wollen. Und wir waren uns sehr schnell darüber einig, dass wir zwar eine orientalisch angehauchte, aber dennoch eine unbeschriebene Welt, eine Fantasiewelt, eine theatrale Welt brauchen, die uns interpretatorisch nicht einengt – denn man soll nicht sagen können, ah: das kenne ich! Barkouf bewegt sich zwischen einer abgedrehten musikalischen Revue und einem Brechtschen Lehrstück. Caroline und mir ist da die expressionistische, übertriebene Welt aus den 1910/20er-Jahren eingefallen. Wir haben gemerkt, dass es uns Spass macht, das, was im Stück auf satirische Weise verhandelt wird, auch in eine verzerrte Andeutung einer Stadt hineinzukneten. Eine Stadt, die monumental ist und gleichzeitig architektonisch den Anschein erweckt, als würde sie gleich zusammenbrechen – ein System, das kurz vor dem Kollaps steht. Wo alles schräg und schief ist. Auch die fantastischen Kostüme von Ursula Kudrna gehen in diese Überzeichnung. Unsere Inszenierung wird ein Blumenstrauss voll unterschiedlichster Farben und Formen, eine dicke, fette Sahnetorte, aus der man die Finger nicht mehr herausnehmen will.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.