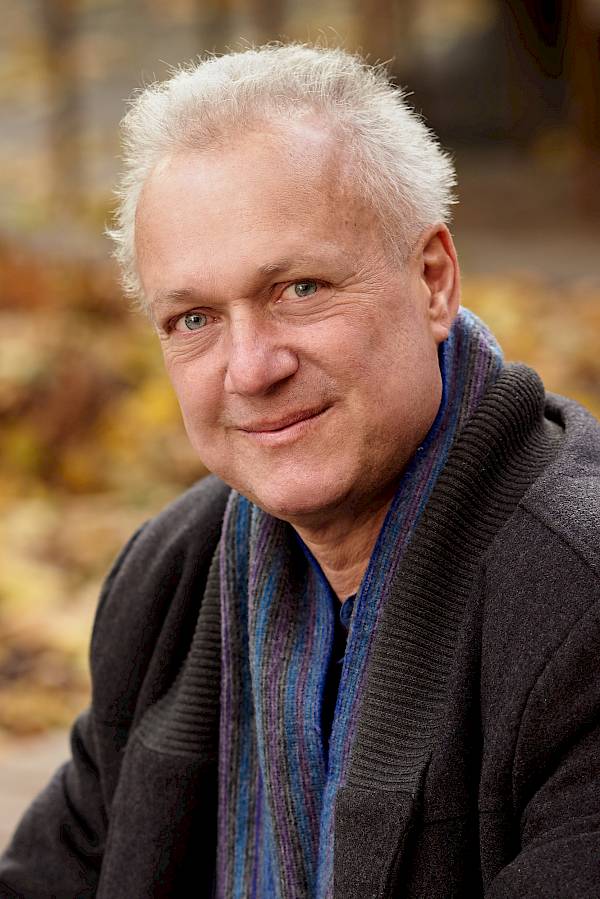

Mit Modest Mussorgskis Oper «Boris Godunow» bringt das Opernhaus Zürich zum Saisonstart ein Meisterwerk der russischen Oper auf die Bühne. Für Regisseur Barrie Kosky weist das tiefgründige Werk weit in die Zukunft, ein faszinierender Polit-Thriller von Shakespearehaften Dimensionen.

Barrie, die Salzburger Festspiele und die Staatsoper Hamburg haben ihre Neuproduktionen von Boris Godunow in dieser Spielzeit wegen Corona verschoben, du hast dich hingegen bereit erklärt, dieses Projekt in Zürich trotzdem zu verwirklichen. Gehört dazu auch eine Portion Verrücktheit, oder liebst du ganz einfach die Herausforderung?

Beides. Dazu kommt, dass ich ja nicht nur Regisseur bin, sondern auch Intendant an der Komischen Oper Berlin, und als Intendant musste ich mich sehr früh mit der Frage beschäftigen, ob und wie Musiktheater in dieser Pandemie möglich ist. Ich habe daher schnell auch über neue Lösungen für den Zürcher Boris Godunow nachgedacht und unser Konzept, das ich mit meinem Team während drei Jahren entwickelt habe, in meinem Kopf hin und her gewälzt und nach neuen Ansätzen gesucht. Andreas Homoki und ich waren uns einig, dass wir unbedingt versuchen müssen, diesen Boris auf die Bühne zu bringen. Es ging uns auch darum, ein Zeichen zu setzen und zu unseren Sängerinnen und Sängern zu stehen. Für mich ist es sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit pragmatisch und kreativ zu sein. Dennoch kamen für Andreas und mich eine neue, reduzierte Fassung von Boris für kleines Orchester, vielleicht in der Tradition von Strawinskys Les Noces mit Klavier und Schlagzeug im Graben, bei diesem Stück nicht in Frage.

Von Boris Godunow heisst es immer wieder, der eigentliche Protagonist dieser Oper sei das russische Volk. Einen Chor auf der Bühne zu haben ohne Einhaltung der Abstandsregeln, ist momentan aber nicht möglich.

Als mir Andreas von der Lösung erzählte, dass Chor und Orchester vom Orchesterproberaum am Kreuzplatz live ins Opernhaus übertragen werden sollen und er mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, eine Inszenierung ohne Chor auf der Bühne zu machen, habe ich ihn um 24 Stunden Bedenkzeit gebeten. Ich hatte bereits ein paar Ideen, aber sie waren noch sehr abstrakt. Unser Konzept spielt sowieso in einem zeitlosen Raum, in einer Bibliothek. Ich habe mir gesagt: Was wäre, wenn wir hier noch radikaler werden und unser Konzept zuspitzen? Ich will jetzt nichts verraten, aber es hat sich in den ersten Probetagen gezeigt, dass die blosse vokale Anwesenheit des Chores im Raum, als innere Stimme hochinteressant ist. Dass dieses Experiment klappen kann, hängt aber auch mit der Dramaturgie des Stücks zusammen: Der Chor agiert sowieso ziemlich unabhängig von den Hauptdarstellern. Mussorgski denkt in grossen Tableaux.

Das Volk ist in dieser Oper für das politische Spiel der Mächtigen sowieso irrelevant.

Das Volk ist ein eigener Kosmos. Das gilt aber auch für die Hauptdarsteller, deren Wege sich zum Teil nie kreuzen – ganz anders als in Opern von Mozart, Puccini oder Janáček, die von den Interaktionen der Figuren leben. Das macht es für uns geradezu zum perfekten Corona-Stück. Durch die Abwesenheit des Chores und das Fehlen des Spektakels wird die Einsamkeit der Figuren noch deutlicher, denn diese äussern sich hauptsächlich in Monologen. Sie sind einsame Planeten, von Melancholie und Trauer umgeben. Mussorgski interessiert das persönliche Schicksal dieser Individuen, deren Emotionen. Seine Musik ist für mich die Musik der Träume und Halluzinationen. Mussorgski träumt russische Geschichte, ohne uns eine trockene Geschichtslektion zu verpassen. Er malt eine Landschaft aus Angst, Paranoia, Misstrauen und Schlaflosigkeit, einen Polit-Thriller ganz ohne Dogma. Ich habe mir für Zürich die lange Fassung mit dem Polen-Akt und dem Revolutionsbild gewünscht, in der Instrumentation von Mussorgski. Hier entwirft Mussorgski ein breites gesellschaftliches Panoptikum. Wir erleben den Zaren mit seinen Kindern im Palast, tauchen in die religiöse und politische Welt ein, eine Wirtin erscheint, dann eine polnische Prinzessin, allesamt verlorene Menschen. Man fühlt die Last der Geschichte auf den Schultern dieser Menschen.

Was ist für dich das Besondere an Mussorgski als Komponist?

Mussorgski hat dieses atemberaubende Verständnis für psychologische Vorgänge. Er ist der einflussreichste russische Komponist überhaupt, am ehesten noch mit Strawinsky im 20. Jahrhundert vergleichbar. Alle waren sie von ihm fasziniert: Rimski-Korsakow, Schostakowitsch, auch Tschaikowsky insgeheim, obwohl ihm Mussorgski wohl zu radikal erschien. Mussorgski galt zu seinen Lebzeiten als ein Komponist, der sein Handwerk nicht richtig verstand, dessen chaotischen Arbeitsprozess man beargwöhnte, und der angeblich nicht für Stimmen komponieren konnte. Die sehr besondere harmonische Struktur, die seltsame Klangwelt und ungewöhnliche Orchestrierung seiner Werke verstörten. Aber Mussorgski war seiner Zeit voraus und vermittelt uns einen Hauch von dem, was dann später im 20. Jahrhundert richtig explodieren wird. In Boris Godunow experimentiert Mussorgski mit einer Theaterform, die gegen die Belcanto-Tradition geht, gegen die BarockTradition, gegen den Wagnerismus. Er erschafft etwas vollkommen Neues, auch wenn er natürlich aus der russischen Oper kommt und in der Tradition von Glinka steht: Das Stück ist eine Kombination aus russischem Verismo und einem Parlando Ton, den Debussy und Janáček im 20. Jahrhundert weiterentwickeln sollten.

Eine der unkonventionellsten Szenen in Boris Godunow ist die Krönungsszene. Während Boris die Zarenkrone erhält, erleben wir ihn nicht als strahlenden Helden, sondern Mussorgski lenkt den Blick in dessen Innerstes: Boris’ Seele «zittert». In dieser Deutlichkeit steht das nicht bei Puschkin, dessen gleichnamiges Theaterstück Mussorgski als Vorlage diente.

Das ist eben die Genialität Mussorgskis und ein Beweis für seinen Theaterinstinkt. Man erwartet den grossen Auftritt von Boris, das ganze Spektakel mit den Glocken und den Jubel-Rufen des Chores – und was macht Mussorgski? Boris hebt an mit einem melancholischen Monolog, gewissermassen seiner Winterreise. Wir erleben einen verängstigten, misstrauischen Menschen, der zum Zeitpunkt der Inthronisation bereits gescheitert ist. Gleichzeitig ist der Jubel der Menge ja nicht ungebrochen, wie es in Opern von Borodin oder Glinka der Fall wäre, sondern die «Slava»-Rufe sind genauso vorgespielt. Das Volk wurde zum Jubeln gezwungen. Die Menschen haben Angst – alle haben Angst.

Boris ist ein Machtmensch, der Sünden auf sich geladen hat und vermutlich mit dem Zarewitsch Dimitri ein Kind getötet hat. Und dennoch entsteht die paradoxe Situation, dass wir mit ihm leiden und Sympathie für ihn empfinden.

Das ist purer Shakespeare, wie wir es von seinem Richard II., Richard III. oder Macbeth kennen: Durch die emotionale Ehrlichkeit, durch die Komplexität der psychologischen Dimension wird ein zunächst unsympathischer Typ zu einem Menschen, dessen Leid wir teilen. Der historische Boris hat für Russland ja auch viele gute Dinge gemacht, aber auch viele furchtbare, wie fast alle Diktatoren. Mussorgskis Boris hat mehrere Gesichter. Er ist ehrgeizig und ein Manipulator, ein skrupelloser Machtmensch und gleichzeitig besorgter Staatsmensch. Ein Zweifler, dessen schlechtes Gewissen und Schuld ihn niederdrücken. Damit kann er nicht umgehen. Das ist eben Mussorgskis Genie, dass er eine historische Geschichte schreibt – die Geschichte von Boris Godunow, die aber letztendlich eine sehr persönliche und tieftragische Geschichte ist.

In dieser Oper wird Geschichte nicht nur leibhaftig erlebt, sondern durch die Figur des Mönchs Pimen auch aktiv niedergeschrieben.

Welcher andere Komponist würde sich trauen, eine fast 20-minütige Szene über einen alten Mönch zu schreiben, der an der Chronik Russlands sitzt? Was für eine kühne Idee! Ich kenne nichts Vergleichbares in der Opernliteratur. Dramatisch passiert eigentlich nichts. Und trotzdem ist kein einziger Takt belanglos, sondern alles ist hochemotional und hochkomplex. Als Zuschauer sitzt man gebannt auf der Stuhlkante. Das Dokumentieren des Erlebten hat sich Pimen zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Er weiss, dass er bald sterben wird und mit seinem Opus magnum wohl nie zu Ende kommen wird. Die Szene führt uns aber zu einer noch viel grösseren Frage, die dieses Stück aufwirft, nämlich: Wer schreibt eigentlich Geschichte und für wen? Wie wird sie interpretiert und wie erinnert? Was ist die Wahrheit? Geschichte ist nie objektiv. Geschichte ist für mich wie eine Parade von Geistern. Es ist eine theatralische Metapher und die Protagonisten der Geschichte gleichsam die Geister auf dieser Bühne, die ihre Versionen der Ereignisse zu artikulieren versuchen. Gemeinsam mit meinem Bühnenbildner Rufus Didwiszus sind wir daher auch auf die Bibliothek als Raum gekommen, einem magischen Ort. Und da kann es durchaus sein, dass die Bücher, dass die Geschichte zu singen anfängt...

Boris Godunow spielt in der sogenannten «Zeit der Wirren», eine Zeit der Destabilisierung der Gesellschaft und der instabilen Machtverhältnisse. Gibt es für dich Parallelen zu heute?

Wir spielen dieses Stück während der schlimmsten Pandemie der vergangenen 100 Jahre – da gibt es ein ähnliches unsicheres Grundgefühl. Kommt dazu, dass wir mitten in der Probenzeit von den Ereignissen in Weissrussland eingeholt wurden. Man geht nach Hause, sieht im Fernsehen die Bilder, hört, was die Menschen dort sagen, was Lukaschenko sagt – es ist fast eins zu eins das, was wir auch im Boris erleben. Ich muss das in meiner Inszenierung nicht aktualisieren, denn die Worte und die Situationen sprechen für sich selbst. Zeitlosigkeit ist immer ein Zeichen von grosser Kunst. Das sehen wir bei Shakespeare, Euripides, Tschechow, den guten Brecht-Stücken, bei Mozart, Verdi, Wagner oder Janáček.

Mussrgski geht mit dem letzten Bild der langen Fassung, der Szene bei Kromy, noch einen Schritt weiter, indem er eine Art Apokalypse beschreibt – eine Szene, die bei Puschkin nicht vorkommt. Ein ausgelassener Mob tobt, die Mönche Missail und Warlaam werden zu apokalyptischen Wanderpredigern: Die Welt sei «ins Wanken geraten».

Das Bild von Kromy ist eine dystopische Beschreibung einer Gesellschaft, die komplett auseinanderbricht. Eine verkehrte Welt, eine Welt der Selbstjustiz, der sinnlosen Gewalt und des Chaos. Dass nach der atemberaubenden Todesszene von Boris überhaupt noch etwas kommen kann, ist eigentlich unvorstellbar. Aber in Kromy kollidiert alles auf einer höheren Ebene. Am Ende singt dann der Narr. Eine fast vierstündige Oper über Boris Godunow und über ein Kapitel russischer Geschichte – und wer hat das letzte Wort? Der Narr. Einfach genial.

Welche persönliche Bedeutung hat Boris Godunow für dich?

Mein Grossvater kam aus Weissrussland. Von ihm habe ich als Teenager alte russische Schallplatten geerbt, darunter war auch die berühmte Aufnahme mit Schaljapin als Boris aus den 1920er-Jahren. Man kann sich heute kaum vorstellen, welcher Star Schaljapin damals war und welch ein hervorragender Darsteller! Schaljapin hat sogar Filme gedreht, russische Schauspieldirektoren wollten ihn für ihre Stücke engagieren. Seine Deklamation war unerreicht. Er hat sich nicht davor gefürchtet, ungewöhnliche oder unmusikalische Töne zu produzieren. Die Halluzinationen, wenn Boris das tote Kind vor sich sieht, die Todesszene, die Schaljapin so grandios gesungen hat, haben mich damals absolut verzaubert. Durch diese Stimme habe ich Mussorgski, ja die Oper insgesamt, kennen- und liebengelernt. Meine ungarische Grossmutter hat Schaljapin übrigens noch selbst auf der Bühne in Budapest erlebt!

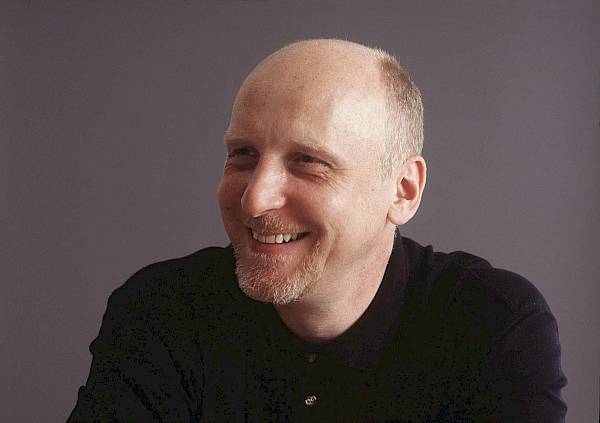

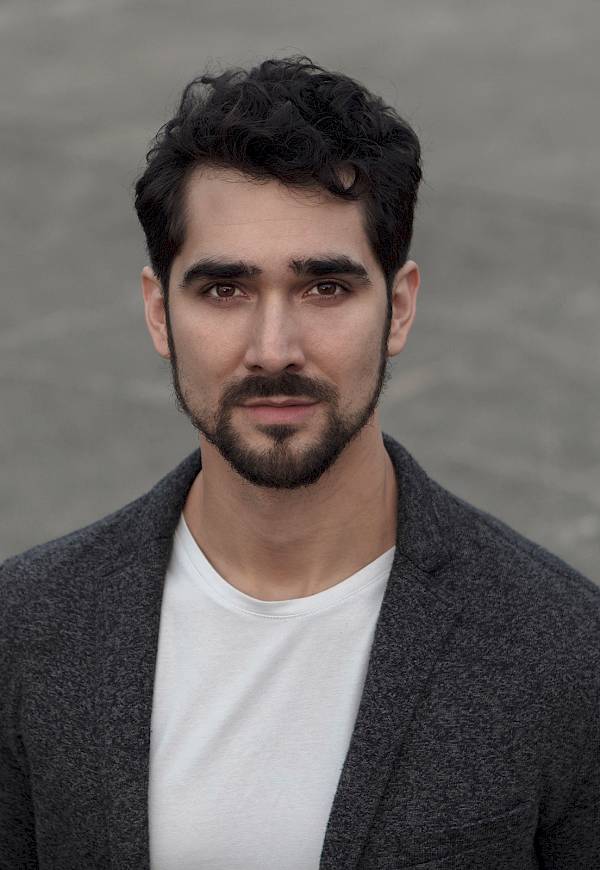

Was schätzt du an Michael Volle, der jetzt den Zürcher-Boris singt?

Es war mein Wunsch, Michael dafür anzufragen. Ich musste ihn dazu richtiggehend überreden, denn sein Einwand war natürlich sofort, dass Boris eine Rolle für einen Bass sei und also nicht für seine Stimmlage. Doch das ist ein Missverständnis. Mussorgski schrieb die Rolle ursprünglich für einen Bariton oder Bassbariton, denn bei der Uraufführung wurde Boris von Iwan Melnikow verkörpert, der auch Graf Tomski in Tschaikowskys Pique Dame sang – eine Baritonpartie. Mussorgskis Intention war wahrscheinlich, Boris’ Stimme irgendwo zwischen Pimen, der die eigentlich grosse Bassrolle in diesem Stück ist und Warlaam, anzusiedeln. Wären alle drei Bässe, würde es eindimensional. Für mich bringt Michael etwas auf die Bühne, was kein Bassist, der normalerweise Philipp II. aus Don Carlos singt, erfüllen kann: Michael hat einen Wotan, einen Hans Sachs und einen Fliegenden Holländer in seiner Seele. Das ist eine Dimension, die man nicht inszenieren kann.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.

Das Mag können Sie hier hier abonnieren.