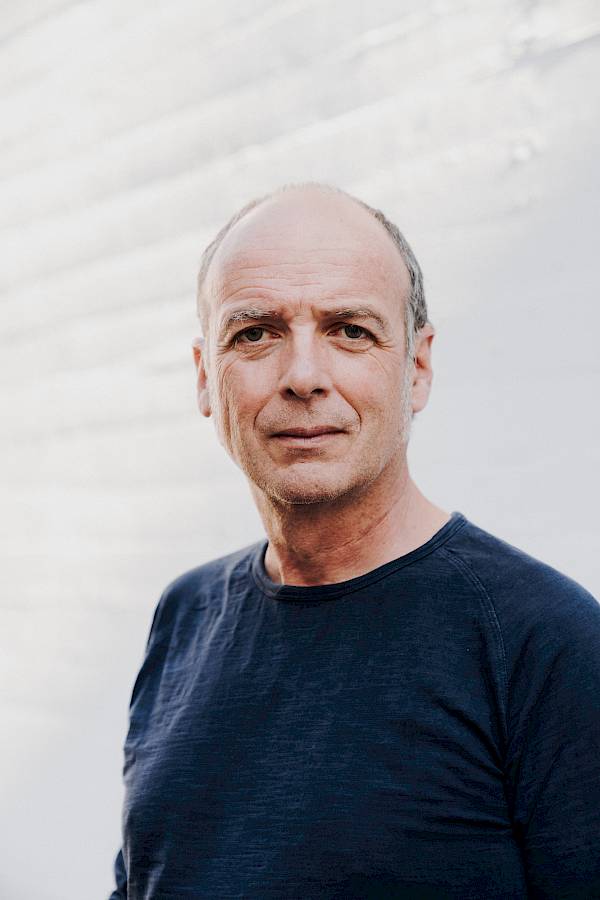

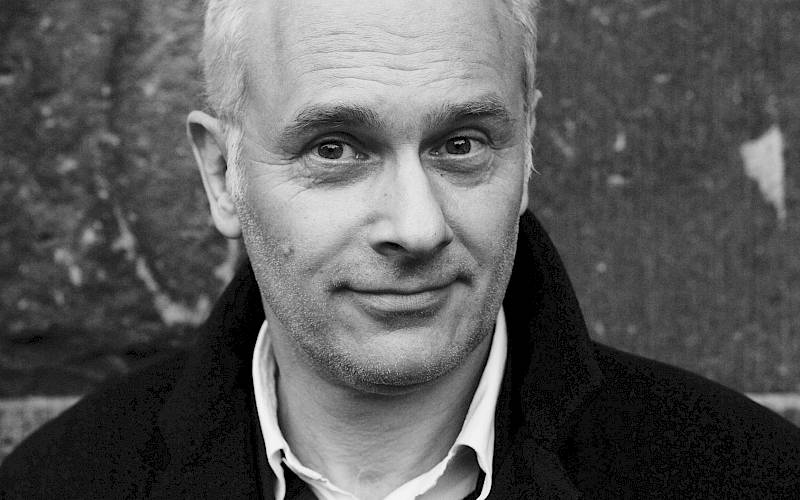

In Webers «Freischütz» hat der Teufel seine Hand im Spiel, und der Regisseur darf sich von ihm nicht einschüchtern lassen. Ein Gespräch mit Herbert Fritsch vor der Premiere 2016 über die diabolische Herausforderung, den «Freischütz» zugleich als farbenfrohe Choroper, burleskes Volkstheater und furchterregendes Schauerdrama auf die Bühne zu bringen.

Herbert, wovon handelt der Freischütz?

Ein grosses Thema ist die Angst des Mannes vor der Frau. Die Angst, sich einer Frau gegenüber klein und ohnmächtig zu fühlen und dann nach Hilfe zu suchen, und diese Hilfe nicht zu bekommen und daran kaputt zu gehen. So ergeht es Max. Das ist ja ein sehr heutiges Thema: Was heisst Mann sein? Was heisst stark sein? Was bedeutet es, keinen Erfolg zu haben als Mann, plötzlich immer daneben zu treffen und zu versagen?

Der Misserfolg von Max bezieht sich aber im Freischütz nicht nur auf die Beziehung zu Agathe, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt, der er sich gegenübersieht. Die ist engstirnig und übt einen extremen Erwartungs- und Konformitätsdruck auf ihn aus.

Absolut. Max muss alles an einem bestimmten Tag richtig machen. Er muss treffen. Das ist übrigens auch der Druck, unter dem ich als Regisseur stehe. Der Freischütz ist so bekannt und schon so oft gemacht worden, und es ist schwer, diesem Stück gerecht zu werden. Plötzlich spürst du als Regisseur die gleiche Versagensangst wie Max. Eine stärkere Identifikation zwischen dem Regisseur und seiner Hauptfigur kann es gar nicht geben. Du bist umstellt von Erwartungen, die dich wie finstere Geister umgarnen. Und dann sollst du diesen unglaublichen Schuss machen. Wahnsinn.

Kannst du die Situation von Max noch etwas genauer beschreiben?

Er hat kein Vertrauen mehr, in nichts und niemanden. Man sagt ja, dass Vertrauen die Überwindung von Komplexität ist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch beim Regieführen. Wenn Vertrauen da ist, kannst du die Dinge geschehen lassen. Aber Max ist überall mit Komplexität konfrontiert. Stärkster Ausdruck davon ist Kaspar, der macht das alles noch schwieriger und undurchschaubarer, als es eh schon ist. Und Max fällt auf diese Komplexität rein anstatt zu sagen: Es ist, wie es ist. Ich schiesse jetzt halt mal und dann schauen wir weiter. Das schafft er nicht. Er hat auch das Vertrauen in sich selbst verloren. Er ist total allein. Furchtbar, diese Einsamkeit, der er ausgesetzt ist.

Du sagst, als Regisseur kennst du die Versagensängste von Max. Was ist deine Strategie dagegen?

Es gibt einen Heiligen, Josef von Copertino, er ist der Schutzpatron der Prüflinge. Er wird auch der heilige Einfaltspinsel genannt. Der ist ein grosses Vorbild für mich. Den haben im Kloster alle für den totalen Deppen gehalten, deshalb durfte er nicht zur Priesterprüfung. Er wollte es aber unbedingt. Mit Riesenschritten – Forrest Gump hat da seinen Ursprung – rennt er nach Bologna. Gerade noch rechtzeitig kommt er zur Prüfung. Die Kardinäle stellen ihm eine hochkomplexe theologische Frage. Josef von Copertino denkt lange nach und sagt dann einfach nur: «Amen!» Die Kardinäle sind völlig perplex, finden aber, dass das genau die richtige Antwort sei. Sie stellen die zweite Frage, wieder sagt Josef: «Amen». Die dritte Frage, wieder: «Amen». Er hat die Priesterprüfung bestanden. Das war der heilige Josef von Copertino.

Max wendet sich am Punkt grösstmöglicher Verzweiflung dem Dämonischen zu. Er geht in die Wolfsschlucht. Findest du, dass das Unheimliche immer noch eine wirksame Kraft ist, oder ist das nur schwarze Märchenromantik aus dem 19. Jahrhundert?

Nein, das ist Realität! Wir kennen doch alle Situationen, in denen wir das Unheimliche spüren. Du stehst auf einem hohen Felsen, guckst in die Tiefe und spürst plötzlich diesen Sog, der dich nach unten zieht und musst ganz schnell weggehen, damit du dem Zwang nicht erliegst, dich vornüber zu beugen. Manche Menschen sind von Kriminalität fasziniert. Ihnen geht es nicht darum, Leuten Geld abzuluchsen, sondern sie fühlen sich von dem Unheimlichen angezogen, der Verlockung, die dem Kriminellen innewohnt. Oder der Abgrund der Depression: Alles finster zu sehen, alles schwarz zu malen, kann einen unglaublichen Sog entwickeln, der einen immer weiter in die Tiefe zieht. Irgendwann fängst du an, die Schwärze auszukosten und dich in der Negation zu suhlen. Im Freischütz steckt das alles drin.

Und wie bringt man das Unheimliche auf die Bühne? Im Stück hat es ja seine Erscheinungsform in Gestalt von Samiel, dem Teufel. Zu Carl Maria von Webers Zeiten war das eine furchterregende Figur. Kann man ihn heute nur noch als Witzfigur auf die Bühne bringen?

Nein, überhaupt nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, was Witz beinhaltet. Clowns können sehr böse sein. Der Arlecchino aus der Commedia dell’arte kann bestialisch lachen und hat in seiner Maske noch die Reste der Teufelshörner an der Stirn. Das vermeintlich Witzige kann sehr unheimlich sein. Aber der Witz hilft uns, in Distanz zu kommen zum Bösen. Ich finde, man darf den Zuschauern das Teuflische nicht distanzlos um die Ohren hauen wie in den humorlos aufgedonnerten Horrorfilmen.

Der Witz verleiht dem Teufel Souveränität.

Genau. Das beste Beispiel ist Mephisto. Fragst du einen Schauspieler, ob er lieber Faust oder Mephisto spielen will, wird er immer Mephisto wählen. Der sahnt nämlich ab beim Publikum. Ich selbst habe auf dem Theater immer gerne die abgefeimten, bösen Typen gespielt. Das stachelt die Schauspielerlust an. Ich kann es gar nicht genau erklären, worin die Faszination solcher Figuren liegt. Über Harlekine mit richtig bösem Humor haben die Leute geschrien vor Lachen, aber sie mussten auch damit rechnen, hingerichtet zu werden. Und die Teufelsdarsteller wurden nicht auf dem Friedhof begraben, sondern dahinter.

Der Freischütz ist ein aufwendiges Ausstattungsstück. Da gibt es Jäger, Gewehre, heruntergeschossene Adler, von der Wand fallende Ahnengemälde, Wolfsschluchtfelsen usw. Wie gehst du damit um?

Ich räume das alles ab. Nicht nur im Freischütz, sondern immer in meinem Theater. Ich finde, dass man sich frei machen sollte von diesem ganzen Ballast, gerade in der Oper. Für mich ist der Sänger oder der Schauspieler der Mittelpunkt des Theaters. Er muss mit Energie aufgeladen sein, er muss Funken schlagen und nicht die FeuerwaffenAbteilung. Für mich ist das die Grundsituation: Ein Darsteller singt oder erzählt eine Geschichte mit solcher Spannung und Konzentration, dass ich alles leibhaftig vor mir sehe. Dazu brauche ich keine Requisiten. Aus der Einfachheit des Theaters erwächst die Magie! Das ist ja gerade der Trick im Theater, dass die Zuschauer auf der Bühne Dinge sehen, die gar nicht passieren. Und davon handelt ja auch der Freischütz, insbesondere in der Wolfsschlucht.

Was heisst das konkret, wenn etwa im Freischütz geschossen wird und es keine Gewehre gibt?

Der ganze Chor schreit «Peng!».

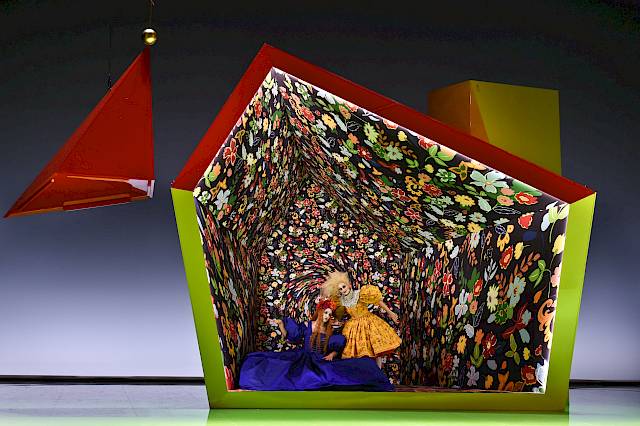

So einfach, wie du sagst, ist dein Theater aber gar nicht. Was du auf die Bühne bringst, lebt auch von der Lust am Verschwenderischen: Du liebst die grosse Körpergeste, spektakuläre Artistik, übertriebene Aussprache, opulente Kostüme.

Immer wenn ich die Körper in einen Zustand des Überschwangs bringe, wenn Energie vergeudet wird, entsteht etwas Spannendes. Die Schauspieler sagen manchmal zu mir: Herbert, wenn wir die ganze Zeit mit dieser extrem hochgefahrenen Energie spielen, können wir am Ende nicht mehr. Ich sage aber: Wenn das Herz offen ist und man voll in den Wahnwitz geht, wird man am Ende noch viel mehr Energie haben als vorher. Da bauen sich grosse Glücksmomente auf, weil man spürt, wozu der Körper fähig ist, wie er strahlen kann. Ich bin total begeistert von den Solisten und dem Chor hier in Zürich, von der Kraft und der Lust und der Offenheit, mit der sich alle in die Arbeit schmeissen. Ich versuche immer die Trennung zwischen Musik und Schauspieldramatik aufzuheben. Von meinen Schauspielern erwarte ich, dass sie singen, wenn sie sprechen, und tanzen, wenn sie sich bewegen, und bei den Sängern umgekehrt. Wir haben hier viele Sänger im Ensemble, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, was im deutschen Singspiel oft als Problem empfunden wird. Ich finde es aber gerade interessant, eine Norwegerin, einen Engländer, eine Französin, einen Bulgaren und einen Russen deutsche Dialoge sprechen zu lassen. Ich bin voller Respekt, mit wieviel Leidenschaft sie sich den Texten widmen, und geniesse es, dass sie mit starkem Akzent sprechen. Sie bringen dadurch unglaublich viel an Persönlichkeit ein. Natürlich nehme ich sie streng in die Pflicht, was Aussprache, Betonung usw. angeht, aber da entsteht eine grosse Energie. Ist das nicht auch eine Form der viel beschworenen Integration, um mal einen Modebegriff der Gegenwart ins Feld zu führen? Im Schauspiel wird ständig über migrantisches Theater diskutiert, in der Oper ist das selbstverständlich.

Du propagierst ein direktes, umstandsloses Theater, das die Dinge gerne Karl-Valentinhaft beim Wort nimmt. Das aber wird als sehr künstlich wahrgenommen. Wie ist das zu erklären?

Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, als ich die Traviata-Aufnahme aus der Scala mit der Callas und Di Stefano gehört habe. Da war ich an einer hochdramatischen Stelle regelrecht geschockt vor Ergriffenheit, als ob ich einen Verkehrsunfall erlebt hätte. Als ich die Aufnahme dann noch einmal mit Distanz gehört habe, ist mir klar geworden: Die Emotionen sind total gespielt, hergestellt, künstlich. Von da an wusste ich, dass das ganze methodacting, der vermeintliche Realismus, der aus tiefer emotionaler Einfühlung erwachsen soll, völlig ballaballa ist. Durch rein mechanische Vorgänge, die man ganz präzise und am besten übertrieben ausführt, entsteht wesentlich mehr. Ist es Realismus, wenn sich ein Schauspieler auf der Bühne eine Zigarette anzündet, ein Bier trinkt und dabei einen Monolog spricht, oder ist es realistischer, wenn einer den Text ganz bewusst in einer falschen, künstlichen Tonlage spricht? Es gibt ja diese typischen Situationen an den Schauspielschulen: Der Schüler macht etwas Ungelenkes, und der Lehrer sagt: Das glaube ich dir jetzt nicht. Furchtbar. Anstatt dass man aus der interessanten Verrenkung etwas entwickelt! Das Theater ist künstlich. Ich kann die Worte «ehrlich» und «bescheiden» im Zusammenhang mit dem Theater nicht hören! Wir sind doch auf der Bühne und nicht im Kloster! Und wir sind nicht ehrlich. Die Leute dürfen ruhig wissen, dass sie im Theater reingelegt werden. Theater ist Betrug! Wie Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse sagt: Warum soll es immer um die Wahrheit gehen, warum nicht um die Unwahrheit? Die Leute sind von der Unwahrheit fasziniert, nicht von der Wahrheit. Theater lebt von der Verarschung. Wenn ich hinter die Bühne gehe, sehe ich ein Kulissenteil, auf dem «Wolfsschlucht» steht.

Manche Leute glauben, du würdest dich lustig machen über die Stücke. Das ist aber gar nicht so. Nimmst du dieses Missverständnis in Kauf?

Das muss ich. Ich kann den Zuschauern ja nicht vorschreiben, wie sie meine Stücke wahrzunehmen haben. Natürlich kenne ich das: Es gibt Leute, die unterstellen mir, ich würde puren «Klamauk» machen, und meine Bühnen sind nicht farbig, sondern «quietschbunt». Warum werden die Werke der modernen bildenden Kunst nie als quietschbunt beschrieben? Weil im Kontext von Theater immer noch Kategorien wie Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit ins Feld geführt werden. Dann wird es natürlich schwierig, wenn man etwas Knalliges macht und Sachen überbetont. Das ist dann gleich eine Karikatur, und es wird gar nicht wahrgenommen, dass es zunächst Gestaltung ist, bewusste, klar gesetzte Gestaltung. Es ist der Versuch, das Gewöhnliche hinter sich zu lassen und in eine andere Welt vorzudringen.

In deiner King Arthur-Inszenierung hier am Opernhaus gab es in der Premiere einen Zwischenruf. Einer hat vom Rang gebrüllt: «Geht’s auch mit Niveau?» Was hat sich deiner Meinung nach da Luft verschafft?

Jeder hat einen anderen Begriff von Niveau, und der Zwischenrufer fand, dass sein Begriff missachtet wurde. Ich kann das nachvollziehen. Über der Oper liegt viel mehr noch als über dem Schauspiel eine Aura des Andächtigen mit diesen vielen eingespielten Ritualen. Die Kunst wird mit heiligem Ernst zelebriert, und – seien wir ehrlich – dieser Ernst überspielt manchmal auch eine gewisse Routine. Wenn man das mit Fratzenschneiden unterläuft, wird es als niveaulos empfunden. Die Konventionen zu stören, hat aber auch eine Qualität, man könnte auch sagen: Niveau. Aber halt ein anderes. Störung ist in unserer Welt nicht erwünscht. In unserer allgemeinen Coolness wird es als übertrieben und niveaulos empfunden, wenn einer zu zappeln anfängt. Bloss nicht ausrasten im Supermarkt, weil wieder mal nur eine Kasse besetzt ist! Immer blank face. Warum?

Womit wir wieder beim Freischütz wären: Auch Max soll immer schön in der Spur laufen und sich in die Realität der wohlgeordneten Försterwelt fügen.

Und genau das macht ihn kaputt. Im Freischütz ist die Frage nach der Realität ein ganz wichtiges Thema. Das Auge, das für den Jäger so wichtige Sinnesorgan, wird ständig getäuscht. Was ist Realität für Max? Für Agathe? Für Kaspar? Für uns? Und wer bestimmt eigentlich die Realität da draussen in der Welt? Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich Sachen, die ich nicht möchte. Also ist das nicht meine Realität. Ich will aber meine Realität!

Als Künstler hast du das Privileg, dir auf der Bühne deine eigene Realität zu schaffen.

Ich finde, jeder sollte sich seine eigene Realität schaffen.

Das Gespräch führte Claus Spahn.

Foto von Sabrina Zwach.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 41, September 2016.

Das MAG können Sie hier abonnieren.