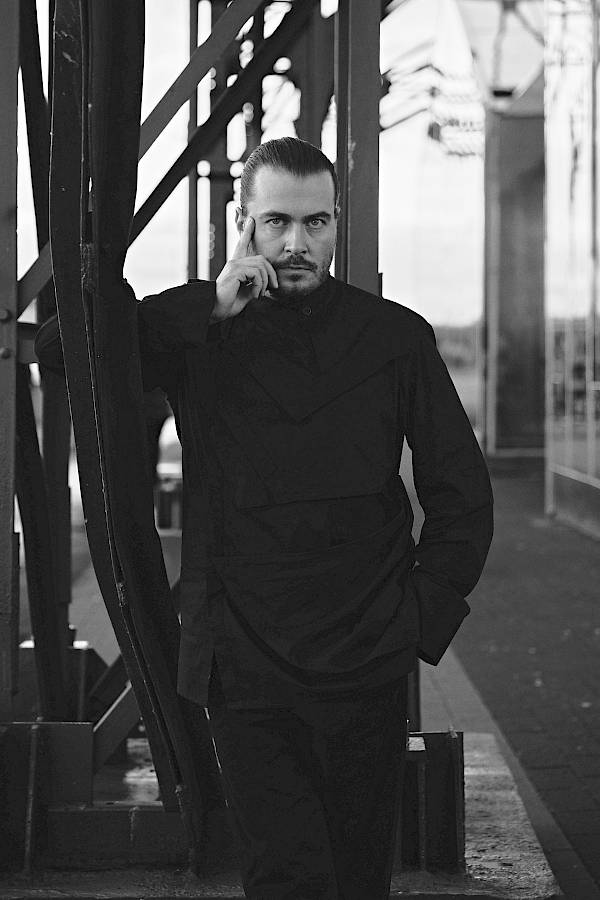

Am 4. Dezember hat die frühbarocke Oper «Eliogabalo» von Francesco Cavalli am Opernhaus Premiere. Sie porträtiert einen grausamen, sexgierigen römischen Herrscher, der aber auch weibliche Seiten in sich zeigte. Aus diesem Anlass haben wir mit dem Philosophen Philipp Hübl darüber gesprochen, was Männlichkeit heute ausmacht.

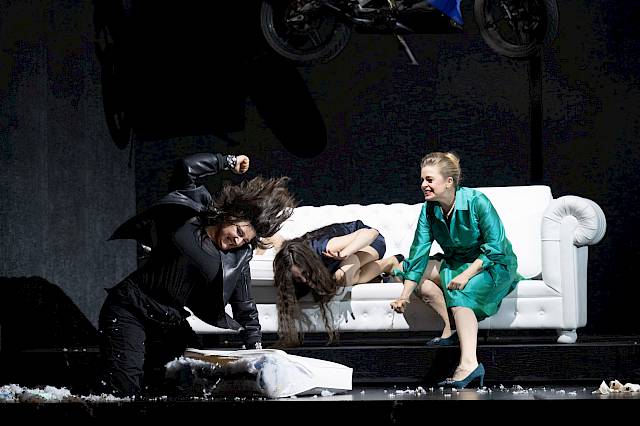

Eliogabalo ist in Cavallis Oper ein tyrannischer Herrscher, der die Erfüllung seiner eigenen Lust über alles stellt, Frauen am laufenden Band vergewaltigt und ihre Ehemänner umbringen lässt. Heute würde man das als einen besonders schweren Fall von toxischer Männlichkeit bezeichnen. Längst ist «toxische Männlichkeit» ein Modebegriff, ein Mode-Schlagwort geworden; was genau ist eigentlich damit gemeint?

Ursprünglich sollte damit gesagt werden, dass es Extremformen gibt von männlicher Gewaltbereitschaft; einige wenige Männer sind Mörder und Vergewaltiger, die man in ihre Schranken weisen muss. Mittlerweile wird das Schlagwort aber häufig so verwendet, als sei der Mann an sich toxisch. Das stimmt nicht, denn die meisten Männer der Welt führen ein tugendhaftes Leben, vor allem in westlichen Industrieländern, in denen die Menschen so friedlich sind wie nie zuvor; die wenigsten Männer werden dort straffällig. Statistisch gesehen ist es allerdings so, dass fast alle Gewalttäter Männer sind, und diese Extremfälle stechen heraus. Toxisch heisst giftig, da mit verbunden ist die Vorstellung, dass da etwas Giftiges, also Gefährliches lauert. Menschen als giftig zu bezeichnen, finde ich keine gute Idee.

Heute sind viele Männer verunsichert; viele der Werte, nach denen sie in ihrer Vergangenheit gelebt haben, scheinen veraltet. Wie würden Sie das traditionelle Bild von Männlichkeit beschreiben? Gehört das, was heute oft als toxisch bezeichnet wird, auch dazu?

Eine faszinierende Kulturentwicklung der letzten siebzig Jahre ist die sogenannte Feminisierung. Die Werte von Frauen sind weltweit relativ ähnlich: Sie wollen Gleichberechtigung, sie bevorzugen in der Kindererziehung Liebe statt Strenge, sie fordern, dass in der Politik Frauen genauso oft wie Männer das Sagen haben und dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst, sondern mit Worten und im Einvernehmen. In feminisierten Kulturen wie Schweden oder Finnland haben sich die Männer dem stark angenähert. Doch in männlich geprägten Kulturen – im Extremfall autokratische Kulturen in der arabischen Welt zum Beispiel, oder in China und in einigen Ländern Afrikas –, muss der Mann stark sein; es geht im Alltag um Ehre, Dominanz und Strenge. In den industrialisierten Ländern, also den besonders feminisierten Ländern Nordeuropas, sind Männer viel offener, toleranter und auch fürsorglicher.

Wenn man über Männerbilder und typisch männliche Eigenschaften nachdenkt, ist man schnell bei der Frage, was von diesen vermeintlich typisch männlichen Eigenschaften – zum Beispiel Stärke und Männlichkeit – tatsächlich genetisch bedingt, also angeboren ist, und was davon anerzogen, also soziologisch bedingt ist.

Es gibt eine sehr starke Evidenz dafür, dass es angeborene Neigungen gibt. Die legen uns nicht zwingend fest, wir können dagegen angehen; aber es gibt weltweit Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer reden insgesamt weniger als Frauen, sie fokussieren sich eher auf den Aussen bereich, Frauen eher auf den Innenbereich, Frauen sind deutlich mitfühlender als Männer, Männer haben ein höheres Aggressionspotential und sind sexuell viel triebhafter als Frauen. Das sind natürlich Stereotype; ein einzelner Mann, eine einzelne Frau mag nicht so sein. Es kann eine sehr aggressive Frau geben und einen gar nicht aggressiven Mann, aber als Aussagen über das statistische Mittel stimmen diese Stereotype. Der Fehler, den viele machen, und zwar auf beiden Seiten der Diskussion, ist, von statistischen Verallgemeinerungen auf die Essenz zu schliessen. Essenzialismus ist die Idee: Kennst du einen, kennst du alle. Dass Männer insgesamt häufiger gewalttätig sind, lässt nicht darauf schliessen, dass alle Männer gewalttätig sind. Aber generell gibt es durchaus Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen sind zum Beispiel weltweit verträglicher als Männer, sie wollen mehr Harmonie in der Kommunikation und in der Gesellschaft. Männern ist das nicht ganz so wichtig.

Da würden Ihnen jetzt vermutlich viele Menschen heftig widersprechen und sagen: Das Meiste von dem, was Sie beschrieben haben, ist gesellschaftlich anerzogen.

Erziehung und Prägung verstärken Anlagen, ganz klar, aber die wissenschaftlichen Daten belegen die grundlegenden Unterschiede sehr deutlich. Sexualität ist das beste Beispiel. Männer haben einen stärkeren Sexualtrieb. Sie gehen zu Prostituierten, Frauen machen das so gut wie gar nicht. Männer konsumieren Pornographie, Frauen deutlich weniger. Männer denken viel häufiger an Sex, sie wollen tendenziell viele verschiedene Sexualpartnerinnen haben, Frauen dagegen sind selektiver. All das ist unabhängig von allen Kulturen, egal, ob man in China Umfragen durchführt oder in Kamerun, Mexiko oder Deutschland. Deshalb ist es relativ unwahrscheinlich, dass es sich um ein rein kulturelles Phänomen handelt. Natürlich sind genetische Neigung und Kultur eng miteinander verschränkt, sodass man schwer trennen kann. Aber vieles deutet darauf hin, dass es klare Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, die nicht nur anerzogen sind.

Ist der Mann von heute in einer Identitätskrise?

Wenn Identitätskrise heisst, dass Männer unzufrieden sind, dann kann man das auf keinen Fall sagen. Vor allem in den feminisierten Gesellschaften – dazu gehört neben Schweden, Thailand und den Niederlanden inzwischen auch Deutschland – haben die Männer eine höhere Lebenserwartung als in den anderen Ländern, sie begehen seltener Selbstmord, sie sind zufriedener, auch sexuell, sie leben länger und gesünder und sind seltener obdachlos. Wenn Männer die heutige Zeit als Krise der Männlichkeit empfinden und sagen: Früher gab es noch echte Männer, heute sind alle verweichlicht, dann ist das meistens ein Phänomen der älteren Generationen ab Mitte 40. Da waren die Vorbilder von JeanPaul Belmondo bis Sean Connery vielleicht maskuliner, und möglicherweise hadern heute einige mit diesem Kulturwandel. Aber statistisch gesehen geht es den Männern heute besser als je zuvor.

Klingt ein bisschen so, als wäre die Krise des Mannes nur herbeigeredet, oder hat das auch etwas mit «Männer bashing» zu tun – die «toxische Männlichkeit» ist ja nicht umsonst so ein beliebtes Schlagwort geworden?

Das ist die Kehrseite der Emanzipation. Frauen waren über lange Zeit stark benachteiligt, inzwischen gibt es fast so etwas wie umgekehrten Sexismus. In einer Studie wurden Leuten Untersuchungen vorgelegt, die angeblich zeigten, dass Frauen intelligenter sind als Männer; das fanden alle Probanden ganz in Ordnung. Wenn man aber behauptete, man hätte herausgefunden, dass Männer intelligenter sind als Frauen, dann war die Reaktion häufig: Hör mir auf mit diesem sexistischen Unfug! Ausserdem gibt es ein halbironisches, halbernstes Männerbashing im Alltag, das nicht alle Männer immer mit Humor nehmen wollen. Und ein wachsendes Problem ist für Männer der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, auf dem sie zusehends auf der Strecke bleiben. Männer sind in vielen Dingen extremer – sie sind sowohl bei extremen Erfolgen stärker vertreten als auch bei extremen Misserfolgen. Männer sind in den Bereichen mit hohem Prestige stark vertreten, also in Machtpositionen, aber auch in den Bereichen mit sehr wenig Prestige, also bei den Obdachlosen oder Gefängnisinsassen. Unsere Gesellschaft wandelt sich, Berufe, die körperliche Kraft erfordern, werden zunehmend weniger gebraucht, Dienstleistungsberufe hingegen häufiger, bei denen man unter anderem soziale Intelligenz und sprachliches Geschick benötigt. Darin sind Frauen besser. Auch an den Universitäten vieler Länder in Europa studieren inzwischen mehr Frauen als Männer, und in den PisaStudien schneiden Schülerinnen in fast allen Fächern besser ab als Schüler. Das bedeutet für Männer in Zukunft: weniger gutbezahlte Jobs und weniger Anerkennung als bisher.

Trotzdem sind Männer nach wie vor sehr viel häufiger in Machtpositionen vertreten.

Da gibt es verschiedene Faktoren, die man anschauen muss. Zunächst die Altersstruktur: Um mächtig zu sein, ist man typischerweise zwischen 45 und 70 Jahre alt, wie die meisten Politiker oder Topmanager, das sind die Jahrgänge 1950-75. In diesen Generationen haben viele Männer solche Karrieren angestrebt; in jüngeren Jahrgängen dünnt sich das etwas aus, und in zehn, fünfzehn Jahren wird der Anteil der Frauen in Machtpositionen deutlich grösser sein. Dazu kommt, dass Männer und Frauen – wie Untersuchungen zeigen – sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein erfülltes Leben aussieht. Vereinfacht gesagt, will die Mehrheit der Männer primär Karriere machen, ein kleinerer Teil wünscht sich Ausgeglichenheit zwischen Familie und Karriere, und ein winziger Teil möchte sich ausschliesslich um Familie und Kinder kümmern. Bei den Frauen wollen nur etwa 20 Prozent ausschliesslich Karriere machen, die Mehrheit von etwa 60 Prozent wünscht sich Ausgeglichenheit zwischen Beruf und Familie, und der Rest will sich nur auf die Familie konzentrieren. Bei den Männern wollen aber etwa 60 Prozent Karriere machen, etwa 30 Prozent streben eine WorkFamily-Balance an und nur 10 Prozent sehen sich als Hausmänner. In den allermeisten Fällen tritt das dann genauso ein, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und wenn Männer häufiger Karriere machen wollen, kommen auch mehr Männer in Machtpositionen. Männer streben eher nach Anerkennung durch Geld und Macht und gehen insgesamt mehr Risiken ein. Dafür sterben sie auch sehr viel häufiger am Arbeitsplatz. Es gibt aber natürlich auch echte Diskriminierung im Berufsleben, zum Beispiel die sogenannte Motherhood Penalty, eine «Mutterschaftsstrafe»: Das bedeutet, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen, im Berufsleben zurückgeworfen oder erst gar nicht eingestellt werden. Kinderlose Frauen über 40 schneiden dagegen in vielen Bewerbungen sogar besser ab als die Männer.

Ist das nicht auch das Resultat gesellschaftlicher Prägung? Macht und Geld verschaffen Männern ja nach wie vor gesellschaftliche Anerkennung, Frauen sind gesellschaftlich eher so geprägt, dass die Familie ihnen wichtiger erscheint.

Kulturelle Erwartung und universelle Neigung sind schwer auseinanderzuhalten. Aber in verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Frauen in freien Gesellschaften eher akademische Berufe wählen, die mit sozialer Arbeit zu tun haben, mit Fürsorge, Sprache, dem Kontakt mit Menschen, und weniger Mechatronik, Tiefbau und Elektrotechnik, obwohl die sogenannten MINT-Fächer ein höheres Einkommen versprechen als die Geistes und Sozialwissenschaften. Je freier die Länder sind, desto grösser ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, was MINT-Fächer und andere Fächer betrifft. In Ländern wie Algerien, Tunesien oder der Türkei, wo weniger Gendergerechtigkeit herrscht, studieren Frauen häufiger MINT-Fächer, vermutlich weil sie sozial nicht so gut abgesichert sind, Geld verdienen müssen und über ihren Beruf auch Unabhängigkeit erlangen können. Das würde darauf hinweisen, dass es nicht nur die patriarchalen Stereotype sind, denn die sind in der Türkei und Algerien deutlich stärker ausgeprägt als in Schweden oder Finnland.

Sie haben gesagt, dass insgesamt mehr Männer gewalttätig sind. Gibt es auch mehr Männer in Machtpositionen, die diese Macht ausnutzen? Ist Diktatur männlich?

Etwa 90 Prozent aller Gewaltstraftaten und fast 100 Prozent aller Vergewaltigungen werden von Männern begangen. Allerdings sind auch 80 Prozent aller Mordopfer männlich. Es geht also meistens um den Kampf zwischen Männern, so wie wir das auch von unseren nächsten Verwandten, den Affen, kennen – da sind auch die Männchen viel aggressiver. Der Kampf zwischen Männern ist fast immer ein Statuskampf, und Status hat etwas mit der Funktion in der Gruppe und der Partnerschaft zu tun. Soweit ich weiss, sind bisher keine grossen Diktaturen von Frauen errichtet worden. Herrschaft durch Dominanz ist typischer für Männer. Die Neigung, zu denken, dass es bestimmte Gruppen gibt, die minderwertig sind und vernichtet werden müssen – ein Extrembeispiel dafür ist der Nationalsozialismus –, das radikal religiöse Denken, das besagt, dass die Ungläubigen nicht so viel wert sind wie die eigene Gruppe, diese Art zu denken also ist deutlich häufiger bei Männern vertreten als bei Frauen. Frauen versuchen eher, sozialen Status durch Prestige zu erlangen, also durch Leistung, Attraktivität oder Besitz, nicht durch Gewalt oder Gewaltandrohung. Das fängt bei Männern schon auf dem Schulhof an.

Klingt ziemlich archaisch…

Von Hobbes, Freud und Norbert Elias bis in die Moderne wurde immer wieder diskutiert, wie wir überhaupt zivilisiert worden sind. Das passierte durch Gesetze, Erziehung, aber auch dadurch, dass Männer eine Art Ersatz gefunden haben für den echten Kampf, zum Beispiel Fussball, Kampfsport oder Autorennen – das ist eine sublime Form von Stammeskampf, die Regeln unterliegt und bei der es nicht mehr um Leben und Tod geht, also eine kulturell überformte, verfeinerte Art des alten Kampftriebs.

Seit Februar ist der Krieg wieder in Europa angekommen. Glauben Sie, dass sich das Männerbild dadurch verändert?

Das ist schwer vorherzusehen. In Deutschland, Italien und Japan – den drei Achsenmächten, die den zweiten Weltkrieg verloren haben – ist die Bereitschaft, für das eigene Land in den Krieg zu ziehen, extrem gering, ganz anders in Norwegen oder Frankreich. Der Diskurs in Deutschland ist ausserdem sehr vom Pazifismus geprägt; es ist aber gut möglich, dass sich seit Beginn des Krieges einiges gewandelt hat. Interessanterweise hat sich zwar das Männerbild verändert, und das Stereotyp vom Mann als Kämpfer und Beschützer gilt als überholt; gleichzeitig zeigen aber Untersuchungen, dass die meisten Männer gern Beschützer sind, und auch die Mehrheit der Frauen empfinden es als attraktiv, wenn der Mann ein Kavalier ist und sich sogar um Notfall für die Familie opfern würde. Da besteht eine gewisse Spannung zwischen dem modernen Ideal und der Realität.

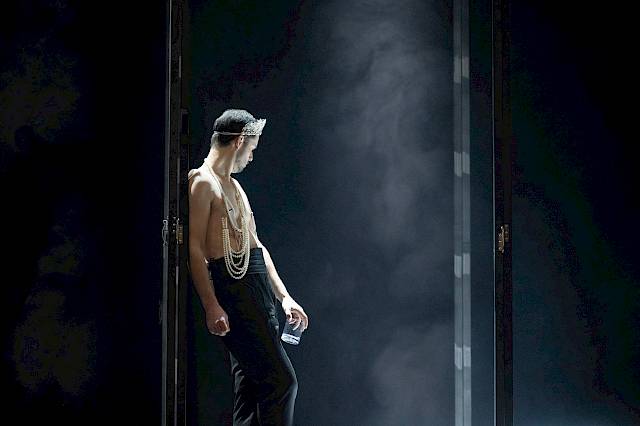

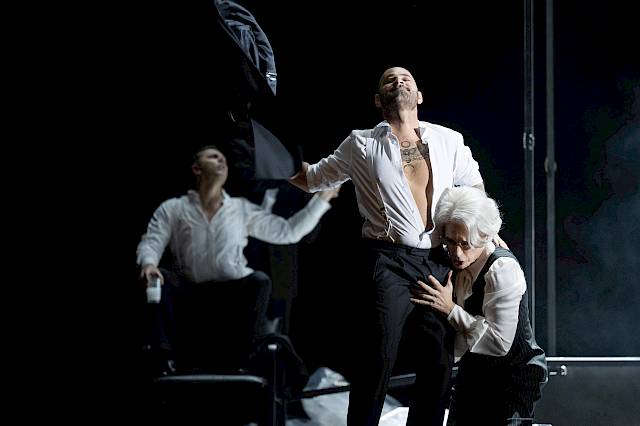

Zurück zur Oper. Eliogabalo verkörpert auf der einen Seite die sogenannte toxische Männlichkeit, andererseits ist er genderfluid: Er singt nicht nur im Falsett, sondern liebt auch Frauenkleider und den ständigen Rollenwechsel. Warum, glauben Sie, wirken genderfluide oder transsexuelle Menschen auf manche bedrohlich?

Menschen, die sehr traditionalistisch denken, auch Menschen aus sehr religiösen Gesellschaften und Extremisten am rechten Rand der Politik haben bestimmte Vorstellungen von Reinheit und Natürlichkeit. Das Heterosexuelle gilt als rein, andere Formen wie Homosexualität, aber auch Genderfluidität gelten als unrein oder unnatürlich. Allerdings gibt seit es 70 Jahren eine starke progressive Wende, und alle sexuellen Identitäten und Vorlieben erfahren viel mehr Akzeptanz. Grundsätzlich wollen Menschen die Welt gern kategorisieren, und wenn etwas nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist, dann fordert das viele heraus; vom Fluiden, Mehrdeutigen, Unklaren fühlen sich manche sogar verunsichert. Sehr autoritäre Menschen, die solche Identitäten als unnatürlich empfinden, haben dann auch die Neigung, aggressiv zu reagieren.

Kim de l’Horizon hat den deutschen Buchpreis gewonnen, identifiziert sich als nonbinär, trägt gern Röcke und Lippenstift und wurde tätlich angegriffen – der Angreifer, so beschreibt es Kim de l’Horizon, hat dabei gesagt: «Normale Schwuchteln kann ich mittlerweile schlucken, aber du bist mir einfach zu viel.» Heisst das, Homosexualität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und legalisiert – aber nonbinäre und transsexuelle Personen stellen für manche Menschen nach wie vor eine Bedrohung dar?

Wir waren nicht dabei, als dieser Angriff geschah, aber wir können vermuten, dass der Angreifer aus einem Milieu kommt, in dem ein traditionalistisches Denken vorherrscht, in dem Genderfluidität als unrein, widernatürlich und abstossend gilt und mit Ekel belegt ist. Solche Vorstellungen haben viel mit Erziehung zu tun. In Kulturen, in denen man sich sicher fühlt, ist man liberaler; Kulturen, in denen Mangel wirtschaft herrscht, wo Hunger, Krieg oder Infektionen drohen, da müssen Gruppen stärker zusammen halten. Regelbrecher werden heftiger bestraft, alle Arten von Abweichungen als Bedrohung gesehen, und Vorstellungen von Reinheit sind dort auch stärker vertreten. Männer sehen Genderfluidität übrigens viel eher als Herausforderung als Frauen.

Dazu passt die Aussage des Bundesrats Ueli Maurer: «Hauptsache, mein Nachfolger ist kein Es.»

Das ist ein typisches Muster der Rechtspopulisten, um mit Provokation Aufmerksamkeit und Stimmen zu gewinnen. Dieses Manöver ist nicht nur durchschaubar, sondern auch strategisch falsch, denn selbst unter den Konservativeren in der westlichen Welt gibt es mittlerweile eine grosse Akzeptanz für Homosexuelle und für Genderfluidität. Daher setzen erfolgreiche Populisten ja so stark auf die Migrationsfrage, um Wähler zu gewinnen. So oder so: Die tolerante und liberale Mehrheit sollte viel weniger auf solche Provokationen eingehen, denn sie dienen am Ende nur der Aufmerksamkeitsmaschinerie.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 97, November 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.