Der Regisseur Robert Carsen versetzt Humperdincks Märchenoper «Hänsel und Gretel» in die Weihnachtszeit. Dem harten Alltag der Kinder setzt er eine gefährlich verlockende Traumwelt entgegen. Ein Gespräch vor der Premiere 2018.

Herr Carsen, Hänsel und Gretel ist eines der bekanntesten Märchen überhaupt. Im deutschsprachigen Raum kennen es die meisten Kinder in der Fassung der Brüder Grimm. Sind auch Sie seit der Kindheit damit vertraut?

Ja, die Märchen der Brüder Grimm sind in der gesamten westlichen Welt sehr verbreitet, auch in Kanada, wo ich aufgewachsen bin. Die älteste Erinnerung, die ich an diese Geschichten habe, ist, dass sie mir jemand vorgelesen hat. Und da diese Zeit noch nicht vom Internet und Fernsehen geprägt war, machten diese Texte und die damit verbundenen Vorstellungen grossen Eindruck auf mich. Humperdincks Hänsel und Gretel war übrigens das erste Stück, das ich je auf einer Bühne gesehen habe – und auch eines der ersten Werke, die ich in einem professionellen Rahmen inszeniert habe. Aber ich bin froh, dass ich das Stück, das ich sehr schätze, nun aus einer neuen Perspektive noch einmal auf die Bühne bringen darf. Ich hoffe sehr, dass ich mein Handwerk heute besser beherrsche als damals...

Engelbert Humperdinck schuf mit Hänsel und Gretel die erste und gleichzeitig die erfolgreichste Märchenoper überhaupt. Das Werk wird traditionellerweise von Kindern und Erwachsenen besucht. Welche besonderen Anforderungen stellt diese Gattung an den Regisseur?

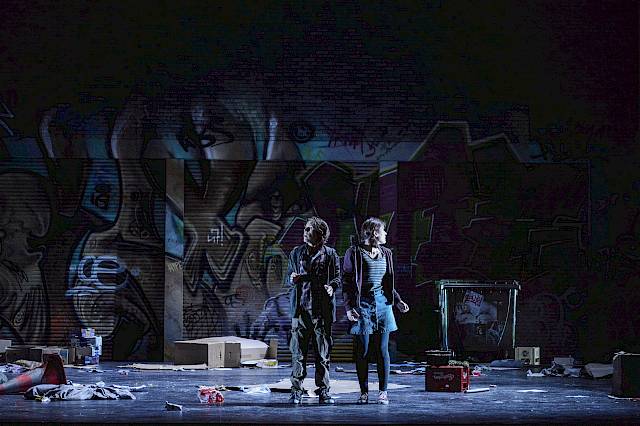

Die Gattung ist für mich nicht so entscheidend. Ich finde, dass man überhaupt für jedes Werk ein eigenes Universum kreieren muss. Bei Hänsel und Gretel ist es mir wichtig, die schwierige Situation deutlich zu machen, in der sich die beiden Geschwister und ihre Eltern befinden. Sie besitzen nichts: keine richtige Wohnung, kein Geld und nichts zu essen. In der Fassung der Brüder Grimm hören Hänsel und Gretel nachts, wie die Mutter dem Vater den Plan unterbreitet, die Kinder im Wald auszusetzen und sie verhungern zu lassen. Aber auch in Humperdincks Oper ist diese Not sehr greifbar. Schon die ersten Worte, die die Geschwister wechseln, zeigen deutlich, in welchem Elend sie stecken. Es ist mir wichtig, diese Situation realistisch auf die Bühne zu bringen. Sie soll den grösstmöglichen Gegensatz zu der albtraumhaften Welt der Knusperhexe bilden.

Ist dieser Gegensatz von krasser Armut und absolutem Überfluss das zentrale Thema dieser Oper?

Eines der wichtigen Themen, würde ich sagen. Hänsel und Gretel ist aber auch eine Geschichte über die Entwicklung zweier Kinder – über das Erwachsenwerden, wenn man so will: Am Anfang der Handlung machen die beiden Geschwister alles gemeinsam. Das zeigt auch die Musik von Humperdinck: die beiden Gesangslinien sind eng miteinander verzahnt, die Kinder fallen sich gegenseitig ins Wort oder sprechen für den anderen weiter. Wenn die Mutter die Kinder wütend aus dem Haus jagt, werden sie auf eine Reise ins Unbekannte geschickt und sind plötzlich auf sich allein gestellt. Und schliesslich werden sie sogar voneinander getrennt: Die Knusperhexe sperrt Hänsel ein, um ihn zu mästen. Um ihren Bruder zu befreien, muss Gretel eigenverantwortlich handeln. In dieser Hinsicht erinnert mich das Stück an Mozarts Zauberflöte, die man auch als Märchenoper verstehen kann. Hier wie dort geht es um grundlegende Fragen der menschlichen Entwicklung, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. In der Zauberflöte geht es, meiner Meinung nach, darum, den Tod als etwas zu akzeptieren, was zum Leben gehört. In Hänsel und Gretel geht es hingegen um ganz existenzielle Ängste.

Diese Grausamkeit ist in Humperdincks Oper etwas abgemildert. Adelheid Wette, die Schwester des Komponisten, die massgeblich an der Textfassung beteiligt war, wollte damit bewirken, dass sich das Werk auch für Kinder eignet. Wird der Stoff dadurch verharmlost?

Ich glaube nicht, dass die Elemente des Naturverbundenen, des Beschützen den und des Fantasievollen, die in der Oper stärker hervorgehoben werden, grundsätzlich darüber hinwegtäuschen können, dass die Handlung eigentlich grausam ist. Auch deshalb ist es mir wichtig, die Geschichte nicht von Anfang an als eine Fantasiewelt zu erzählen, sondern zunächst eine Situation zu finden, die mit der Welt zusammenhängt, in der wir leben.

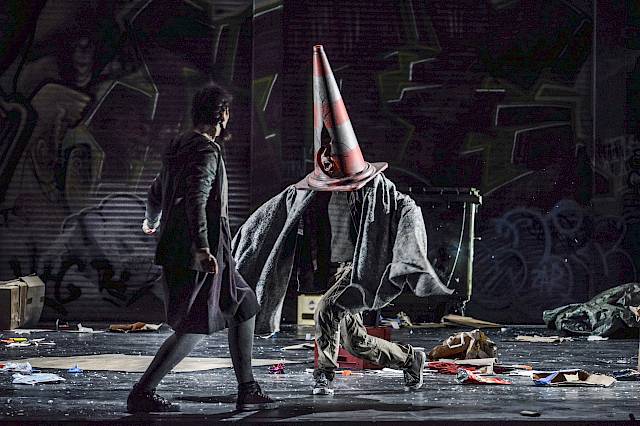

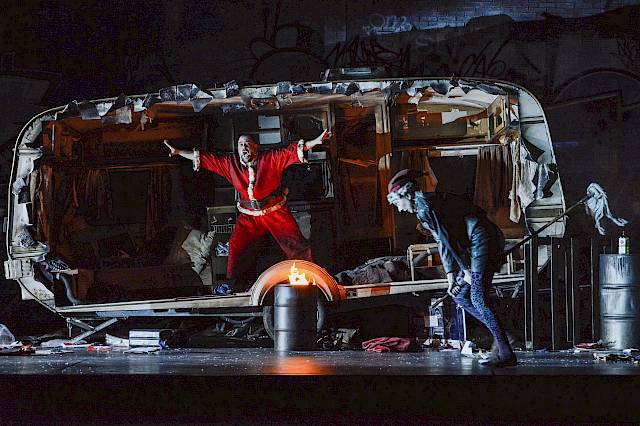

Ein Detail der Inszenierung dürfen wir hier vielleicht schon verraten: Das Zuhause von Hänsel und Gretel ist bei uns nicht eine Stube, sondern ein Wohnwagen. Wie ist das zu verstehen?

Der Wohnwagen bedeutet nicht etwa, dass es sich um Fahrende handelt. Wir wollen damit zeigen, dass diese Familie tatsächlich nicht einmal das Geld besitzt, um eine normale Miete zu zahlen. Stattdessen besetzt sie temporär einen Wohnraum, den sie so vorgefunden hat. Es geht uns nicht darum, einen genau definierten Handlungsort nachzubilden, sondern einen allgemeinen Eindruck von einer Welt zu geben, in der ein Leben in Armut Realität ist. Es ist das Milieu der Vorstädte, und wir alle wissen, dass ärmliche Verhältnisse, vernachlässigte Kinder, Gewalt, Drogen und Alkoholismus – alles Themen, die bei Humperdinck vorkommen – Probleme sind, mit denen man dort alltäglich zu kämpfen hat. Ich finde es wichtig, diese Tatsachen in einem heutigen Kontext zu zeigen. Ein folkloristisches Spiel auf die Bühne zu bringen, wäre für mich nicht der richtige Weg.

Wie ist diese Vorstadtästhetik denn mit dem weiteren Verlauf der Handlung zu vereinbaren? Mit der unheimlichen Waldszene zum Beispiel, die tief in der Tradition der Romantik wurzelt?

Die Geschichte ist bei Humperdinck so angelegt, dass sie sich immer mehr in eine fantastische Erzählung verwandelt, in der die Erlebnisse, Ängste und Hoffnungen der beiden Kinder – verständlicherweise – übergross und unrealistisch werden. Es geht darum, diese Empfindungen erlebbar zu machen. Zwei Kinder, die sich draussen verlaufen haben, Hunger leiden und den Heimweg nicht mehr finden, werden immer vom Gefühl des Unheimlichen befallen, egal an welchem Ort. Das romantische Gedankengut manifestiert sich in diesem Bild ausserdem in übernatürlichen Wesen wie dem Sand und dem Taumännchen, die ja nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind. Sie erscheinen den Kindern in der grössten Verlorenheit und Einsamkeit. Ich mag diese poetischen Einfälle, die in Humperdincks Version des Märchens dazugekommen sind. Sie erweitern unseren Horizont: denn wer weiss, ob da nicht jemand ist, wenn wir einschlafen und aufwachen… Wir wissen so wenig über unsere Welt…

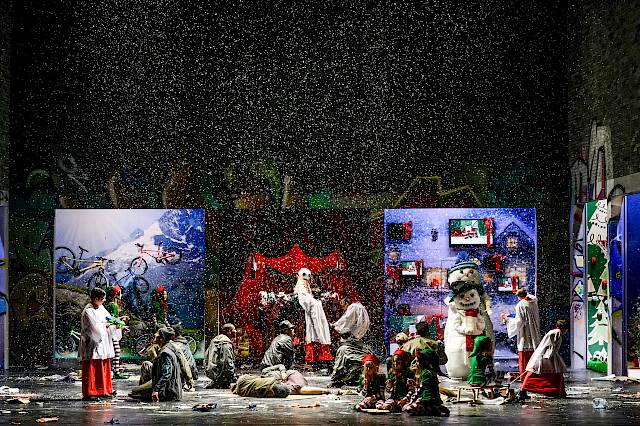

Im dritten Bild der Oper stossen Hänsel und Gretel auf die Hexe Rosina Leckermaul, die sie mit Köstlichkeiten zu verlocken versucht…

Am Knusperhäuschen der Hexe finden die Kinder eine Welt vor, die genau dem Gegenteil dessen entspricht, das sie von zuhause kennen: Die leckersten Süssigkeiten sind hier in allem Überfluss vorhanden. Eine wichtige Referenz für unsere Inszenierung sind in diesem Zusammenhang das Weihnachtsfest und vor allem der ganze kommerzielle Rummel, der heute um dieses Fest herum betrieben wird. Humperdincks Hänsel und Gretel wird ohnehin oft mit Weihnachten in Verbindung gebracht und steht häufig zur Weihnachtszeit auf den Spielplänen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass man sich in dieser Zeit besonders viele Gedanken über Armut und Reichtum macht – für die einen ist es ein Fest des Konsums, für andere ein sehr trauriger und einsamer Anlass. Hänsel und Gretel geraten in dieser Szene vom einen Extrem ins andere.

Was für die Kinder zunächst verlockend erscheint, birgt also auch eine Gefahr in sich?

Ja, ich denke, Märchen haben oft eine warnende Funktion. Sie zeigen, dass es im Leben viele Fallen gibt, in die man hineintreten kann. Wenn arme Kinder plötzlich alle Verlockungen der Welt vor sich haben und sich frei bedienen dürfen, wenn plötzlich alle Wünsche wahr werden, ist das natürlich mit einer Gefahr verbunden. Nicht umsonst hat Oscar Wilde gesagt: «Sei vorsichtig was du dir wünschst, du könntest es bekommen!»…

Hänsel und Gretel verfallen den Verlockungen der Hexe, die sich daraufhin als kinderfressendes Monster zu erkennen gibt. Diese Hexe hat in Humperdincks Oper die gleiche Stimmlage wie die Mutter der Kinder und wird in unserer Inszenierung von der gleichen Sängerin gesungen. Gibt es zwischen den beiden Figuren auch einen inhaltlichen Zusammenhang?

Die Hexe wird manchmal auch von einem Mann gesungen. Ich habe mich aber bewusst für die originale Stimmversion von Humperdinck entschieden, und zwar, weil ich glaube, dass die Kinder die bösen Eigenschaften ihrer Mutter in diese Kreatur projizieren. Aber die Kinder widerstehen den bösen Absichten der Hexe und können sich retten. Das hat wiederum mit ihrer inneren Entwicklung zu tun, über die ich bereits gesprochen habe: Gerade in dem Moment, in dem Hänsel und Gretel völlig auf sich allein gestellt sind, haben sie die Fähigkeit, das Böse aus eigenem Antrieb zu überwinden. Das Böse wird vernichtet, und das Märchen kann gut ausgehen. Aber über die Doppelexistenz der Mutter und der Hexe haben schon viele Interpreten gerätselt… Mich würde interessieren, wie die Kinder das sehen, die in die Oper kommen… Wir sollten sie fragen!

Glauben Sie, dass Kinder, die in Zürich in einem wohlhabenden Milieu aufgewachsen sind, sich empathisch in diese Geschichte über eine mausarme Familie einfühlen können oder ist ihnen das womöglich fremd?

Wenn man in einer Welt wie der unseren nicht in der Lage ist, ein Gefühl da für zu entwickeln, wie schlecht es anderen Menschen geht, dann fände ich das äusserst unsensibel. Gibt es denn in der Schweiz keine Armut?

Doch. Aber gerade in Zürich ist sie nicht an jeder Ecke wahrzunehmen.

Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht in der Welt ist. Die Märchen der Brüder Grimm – die im 19. Jahrhundert auch in gutbürgerlichen Milieus gelesen wurden – sind ja gerade deshalb so wichtig, weil sie immer wieder grausame Themen wie Armut, Angst, Gewalt oder Mord behandeln und es dadurch schaffen, ein Bewusstsein für Themen zu schaffen, die man eigentlich lieber verschweigen und verdrängen würde.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 63, Oktober 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.